查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

患有口唇、眼周皮肤黑斑和胃十二指肠息肉的6岁女孩

口周黑斑与胃肠息肉沆瀣一气,意欲何为?

切记切记,这是伪装成胎记的皮肤黏膜黑斑!

黑斑试图瞒天过海,胃肠息肉欲盖弥彰

潜伏的黑斑息肉综合征,可能进化成恶性肿瘤

黑斑、息肉和家族史,如何排列组合才能诊断?

筛查和随访是确诊后的重中之重

我们先来看一则案例。

这是2020年Aguilera-Matos I等学者撰文报道的一例因慢性贫血和腹痛就诊的6岁女孩,无遗传病家族史。

医生进行体格检查时发现女孩的口唇黏膜和眼周皮肤都有黑色色素沉着斑(黑斑)。

6岁女孩的口唇和眶周皮肤黑斑

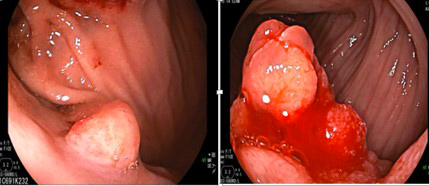

上消化道内镜检查可见十二指肠和胃体有多发息肉,最大者直径超过3cm。对这些息肉进行活检或切除后进行病理检查,结果提示是错构瘤性息肉(PJ息肉)和增生性息肉。

胃体(左)和十二指肠(右)多发息肉

上述案例中口周黑斑与胃肠息肉沆瀣一气,实际上是在儿童的体内密谋着上演一场“黑斑息肉综合征”(也称为Peutz-Jeghers综合征)的病情。

这是基因突变(STK11基因)引起的一种常染色体显性遗传性疾病。这意味着患者的子女同样会发病的可能性高达50%,但无家族史的新生突变病例可能超过50%。

黑斑息肉综合征的患病率1/20万~1/8000。乍一看此病的患病率不是很高,但由于许多家长甚至临床医生对该病的认识不足,导致儿童体内的病情愈演愈烈。

以至于儿童在青少年或成年时,这种疾病才因为胃肠道息肉并发肠梗阻、肠套叠(肠管折叠、套入相近肠腔内)甚至恶变时才被发现。

这种疾病在儿童期常常就有蛛丝马迹,但其平均诊断年龄延迟至23岁。

然而,如果早期得到识别和诊断,某种意义上来说,这些严重并发症是可以防患于未然的。

携带突变基因的儿童常常从小已经初露端倪。在出生后至2 岁前,绝大多数儿童已经出现皮肤粘膜黑斑,起初多见于口唇周围、肛周或手指的皮肤粘膜。因此家长可能会误以为是与生俱来的胎记。

这种黑斑5岁前通常就能暴露无遗,可能隐藏在口腔(颊粘膜)、颜面部(眼周、鼻孔)或足底,大小为1~5mm,但儿童并无症状。

值得注意的是,奸邪狡诈的“黑斑”也善于呈现出褐色、棕褐色、灰色和蓝色的伪装色。因此这些黑斑有时确实与胎记真假难辨,是伪装者中的佼佼者,需要独具慧眼才能一眼识破。

如同文章开头所言,尽管这种皮肤黏膜黑斑(尤其是面部或口唇部位)可能影响美观,但黑斑本身只是一种色素沉着,并无恶变风险。

兄弟两人均可见双唇、口周粘膜、手掌和足底黑斑

此外,一些儿童的皮肤黏膜黑斑还可能在青春期后自然消退,这更是让家长误以为不药而愈了,从而放松警惕。

黑斑息肉综合征通过皮肤黏膜黑斑的表象瞒天过海,目的正是转移注意力,让人们忽略潜伏在儿童体内的胃肠道息肉(PJ息肉),但这种伎俩却欲盖弥彰。

胃肠道息肉多发生于11-13 岁,大小不一,以空肠最多见,但可发生在整个消化道。儿童也可能在10岁之前出现消化道隐匿性出血、缺铁性贫血、腹痛等非特异性症状。然而,18岁以下儿童发生小肠套叠的风险高达68%。

Davidson J等学者在BMJ子刊中曾报道一例15岁女孩,以间断痉挛性腹痛和胆汁性呕吐、便秘等肠梗阻表现就诊。

在此之前数年她曾有过好几次类似腹痛发作,但均可自行缓解。各种检查和紧急开腹手术证实是小肠息肉引起肠套叠。

然而,术后医生才注意到女孩的颊粘膜暗藏黑斑。基因检测提示STK11/LKB1基因突变,才让黑斑息肉综合征的真相浮出水面。

左:BMJ子刊中一例15岁女孩的口腔粘膜黑斑;右:柳叶刀杂志中报道的另一例13岁女孩,胶囊内镜检查示胃内如蘑菇状的息肉

黑斑息肉综合征的患者发生恶性肿瘤的比例为81%-93%,其中以胃肠道恶性肿瘤为主(70%),其他类型包括胰腺癌(11%-36%)。

值得重视的是,这些恶性肿瘤亦可见于消化系统以外的其他部位,主要见于乳腺(50%),其他部位也包括肺和生殖器官(子宫、卵巢、睾丸)。

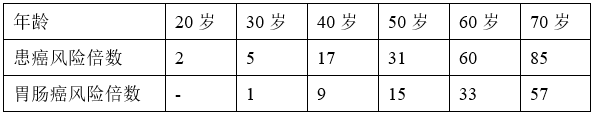

儿童时期蜕变成恶性肿瘤的现象较为罕见,成年后的患癌风险如下表所示。

黑斑息肉综合征有多种诊断标准,目前最为常用的欧洲标准中主要基于黑斑、息肉和家族史三者之间的排列组合。对于符合以下任意一条标准的儿童,即可诊断为黑斑息肉综合征:

≥2处经组织学检查证实的PJ息肉;

任意数量的PJ息肉,且近亲中有黑斑息肉综合征家族史;

有特征性皮肤黏膜黑斑,且近亲中有黑斑息肉综合征家族史;

有特征性皮肤黏膜黑斑,且有任意数量的PJ息肉。

此外,STK11基因检测可用于明确诊断。对于无症状的高危儿童,进行预测性基因检测的时机是从3岁开始,有症状的高危儿童尤应早期检测。

值得注意的是,由上述标准可知,单纯只有皮肤黏膜黑斑不足以诊断黑斑息肉综合征,黑斑本身也并非诊断的必须。

但95%的患者可见皮肤黏膜黑斑,后者可能是早期发现疾病的首要线索,有利于按图索骥进一步发现胃肠息肉和获得最终诊断,因此识别这种皮肤粘膜标志仍具有重要意义。

黑斑息肉综合征尚缺乏根治手段,但早期的诊断、治疗和规律随访有利于降低并发症与死亡风险。

皮肤黏膜黑斑无症状、不恶变,通常无需处理。

目前的管理主要针对胃肠息肉和恶性肿瘤进行筛查、切除治疗和随访。检查手段包括胃镜、结肠镜、小肠镜和胶囊内镜。

息肉切除主要针对的是>1.5-2cm的小肠息肉或体积更小但引起症状者,以防发生肠套叠等并发症。

筛查和随访是确诊后的重中之重:

儿童需要每年监测一次血常规、肝功能和体格检查。从出生到12岁,对男性患者每年应进行一次睾丸查体,发现异常时进一步行睾丸超声检查(筛查睾丸癌)。

对于女性患者,18岁起每月进行一次乳房自查,25-50岁每年进行一次乳腺MRI,之后每年做一次乳腺钼靶检查(筛查乳腺癌)。25岁起每3年进行一次液基细胞学检查(筛查宫颈或子宫体癌)。

胃肠道筛查方面,对于无症状的患病儿童,建议8岁开始进行首次胃镜、结肠镜筛查,每3年复查一次胶囊内镜,有症状者应提前。

对于发现息肉者,每3年复查一次胃肠镜,有症状者应缩短随访间隔。对于未发现息肉者,18岁时复查胃肠镜,之后每3年复查一次,直至50岁。对于50岁以上的患者,每1-2年复查一次结肠镜检查。

综上所述,黑斑息肉综合征是一种以“黑斑印在口唇黏膜,体内落有息肉肿瘤”的遗传性综合征。

这些皮肤色素沉着不是儿童的胎记,是有利于进一步发现胃肠息肉甚至消化、生殖系统恶性肿瘤的体表标志!

筛查和随访监测是儿童确诊黑斑息肉综合征后的重中之重。

作者:CHENG KT

来源:儿科医生孔令凯

查看更多