查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

一、多黏菌素的发展简史

多黏菌素是一个老药了,1949年在日本首次得到分离,1959年已开始在欧洲、美国和中国广泛用于临床和畜牧业。由于随后临床有许多新的抗菌药物产生,尤其是我们现在所熟知的β-内酰胺类的抗菌药物、头孢菌素,种类越来越多,且副作用较少,因此限制了多黏菌素在临床的使用。

多黏菌素有比较大的副作用,尤其是肾毒性和神经毒性方面,可能会引起肾功能减退、急性肾损伤;神经系统功能紊乱,如头晕、共济失调、嗜睡、外周感觉异常等,严重者可出现呼吸抑制或衰竭。在很长的一段时间内,临床已经很少使用多黏菌素类的药物。但20世纪90年代,由于一些多重耐药细菌的出现,对很多药物产生耐药,甚至到无药可用的地步,而多黏菌素对多重耐药菌的耐药率还是比较低的,所以重新得到了启用。如今对多黏菌素的关注力度越来越大。

二、多黏菌素的抗菌谱

多黏菌素是由多黏类芽孢杆菌产生的一种多肽类抗生素,包含A、B 、C 、D 、E五个组分,只有多黏菌素B和多黏菌素E(黏菌素)在临床上使用,多黏菌素B临床常用剂型是硫酸多黏菌素B;多黏菌素E临床常用剂型是硫酸黏菌素、黏菌素甲磺酸盐(CMS)。

多黏菌素的抗菌谱主要是革兰阴性菌,包括大多数肠杆菌科细菌,铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌。但请大家注意,变形杆菌、奈瑟菌、沙雷菌、摩根菌、普罗威登斯菌、爱德华菌属、布鲁氏菌、军团菌对多黏菌素固有耐药。因为革兰阳性菌和一些厌氧菌细胞壁或者外膜中没有脂多糖(LPS),因此多黏菌素对它们无抗菌作用。

三、多黏菌素的耐药状况

目前临床使用多黏菌素越来越多,但在临床做多黏菌素药敏试验是比较困难的。金标准方法是微量肉汤稀释法,可能在日常工作中给患者做试验不易实现,所以对多黏菌素的监测数据相对较少。有条件的医院应该率先开展多黏菌素的药敏实验,给临床提供一个准确的结果。

依据CARSS网2019年的数据,铜绿假单胞菌对多黏菌素耐药率是1.3%,鲍曼不动杆菌对多黏菌素耐药率是2%,耐药率都是很低的。研究表明,昆明222株CRE菌株对多黏菌素的敏感率达95.65%(BMD法),江苏50株CRPA菌株对多黏菌素的敏感率达98%(E-test法)。可见对一些特殊耐药细菌,多黏菌素还是很有效的。

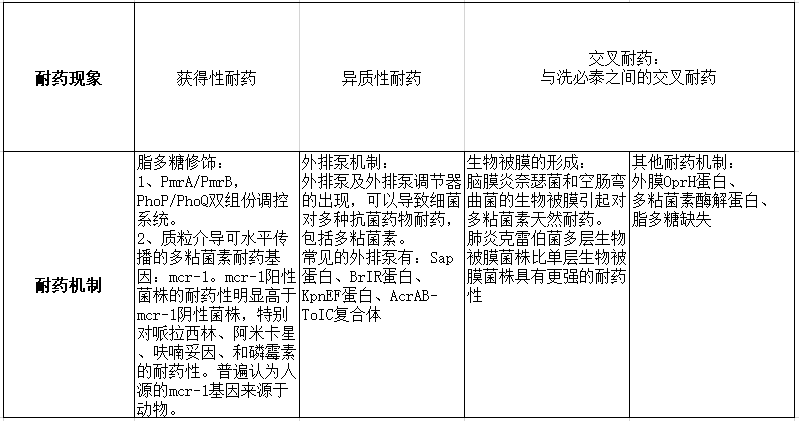

四、多黏菌素耐药机制研究进展

文章首发自京港感染论坛

查看更多