查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:复旦大学附属华山医院神经内科 血管组 李思源

颈动脉支架植入术(carotid artery stenting, CAS)是动脉粥样硬化性颈动脉狭窄的重要治疗方法。围术期栓塞事件的发生是其主要风险。目前围术期主流药物治疗方案仍是阿司匹林和氯吡格雷的双联抗血小板治疗,优化围术期管理、寻求方案最优解对于预防新发缺血事件、改善患者预后具有重要意义。

替格瑞洛是血小板P2Y12受体的可逆抑制剂,近年来作为一种强效、快速起效的新型抗血小板药物在心脑血管事件的二级预防中显现潜力。虽然SOCRATES研究的主要终点未达到预期,但亚组分析显示当缺血性卒中或TIA源于同侧动脉粥样硬化性狭窄时,替格瑞洛可能比阿司匹林更有效[1]。2020年THALES研究的一项亚组分析同样发现,在伴有≥30%同侧颅内外动脉粥样硬化性狭窄的患者中,替格瑞洛联合阿司匹林相比单用阿司匹林显著降低30天卒中复发或死亡风险约27%[2]。这些结果似乎提示,替格瑞洛能为动脉粥样硬化狭窄人群带来更多获益。实际上,与阿司匹林联用时,它在预防冠状动脉支架植入术患者的支架内血栓形成、心血管结局事件和死亡方面优于氯吡格雷,且不会增加出血风险[3]。那么,替格瑞洛在颈动脉支架治疗围术期是否仍然安全有效?

PRECISE-MRI研究(NCT02677545)是一项多中心、随机、开放标签、盲法终点的Ⅱ期临床试验,在预防CAS所致的缺血病灶方面,在阿司匹林基础上添加替格瑞洛是否优于氯吡格雷?瑞士巴塞尔大学医院的Leo Bonati教授在本次ESOC上代表团队公布了该项研究的初步结果。

纳入标准[1]:

1. 年龄≥40岁;

2. 由动脉粥样硬化引起的中度(根据NASCET试验中使用的测量方法,动脉狭窄50%~69%)或重度(70%~99%)颅外颈内动脉狭窄;

3. 症状性颈动脉狭窄(过去180天内颈内动脉供血区局灶性缺血引起的任何短暂或永久性症状,包括缺血性卒中、短暂性脑缺血发作、一过性黑蒙或缺血性视网膜梗死),且患者在随机分组时临床稳定且能够独立行走(mRS ≤3);或无症状颈动脉狭窄(过去180天内无缺血症状);

4. 经血管影像学检查判断狭窄程度及血管解剖结构适合CAS治疗;

5. CAS计划在随机分组后1~3天内进行;

6. 签署知情同意书。

主要排除标准:

1. 在随机分组前24小时内新发急性缺血性卒中;

2. 心房颤动;

3. 相关颈动脉新鲜血栓形成;

4. 随机分组时患者临床不稳定(包括过去24小时内NIHSS评分恶化>2分);

5. 随机分组时无法独立行走(mRS>3);

6. 高出血风险:包括已知有出血素质或凝血障碍、任何活动性出血、严重血小板减少、任何时间发生的症状性颅内出血、过去6个月内胃肠道出血史等;

7. 任何MRI禁忌证;

8. 任何替格瑞洛、氯吡格雷或阿司匹林禁忌证。

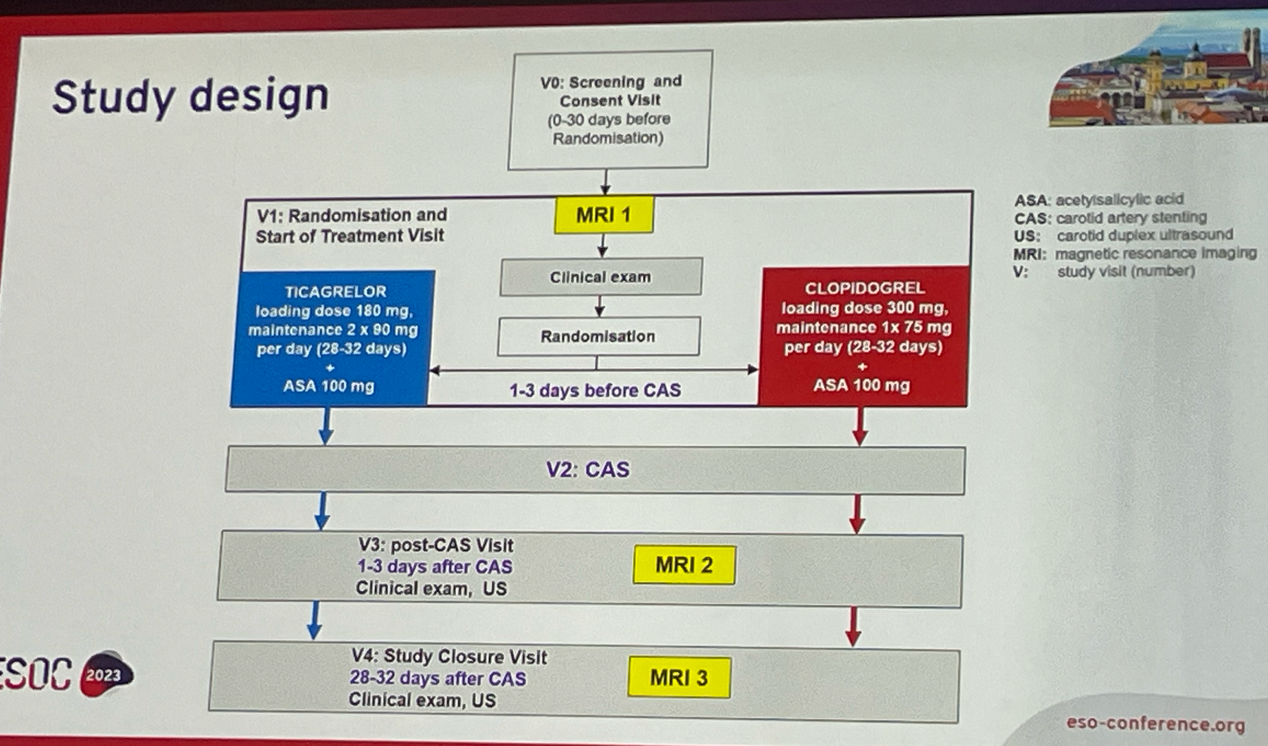

通过样本量计算(把握度80%,检验水准0.05,组间有效性差异14%),研究计划纳入370名患者,1:1随机分配至替格瑞洛组(首剂负荷量180 mg,随后90 mg bid维持至CAS后28~32天)或氯吡格雷组(首剂负荷量300 mg,随后75 mg qd维持至CAS后28~32天),研究全程两组患者均联合阿司匹林100 mg qd。受试者共接受三次MRI检查,分别在随机前(MRI 1)、CAS术后1~3天(MRI 2)和术后28~32天(MRI 3)。

研究终点:

主要有效性终点:MRI 2(DWI)或MRI 3(DWI或FLAIR)至少一个新发缺血病灶;

次要有效性终点:新发缺血病灶的总数目和总体积;

主要安全性终点:研究期间任何新发卒中、心肌梗死、大出血或心血管死亡的复合终点;

次要安全性终点:MRI 2或MRI 3(SWI)至少一个新发出血性病变,包括微出血(2~10毫米)、出血(>10毫米)和梗死后出血转化。

研究在欧洲14个中心开展,遗憾的是,研究在纳入209名患者后由于入组进度和资金短缺终止。最终共207名患者纳入意向性分析集(intention-to-treat, ITT)分析主要安全性终点;172名患者纳入符合方案集(per-protocol, PP)分析有效性终点和次要安全性终点。截至此次大会时共166名患者完成全部随访。

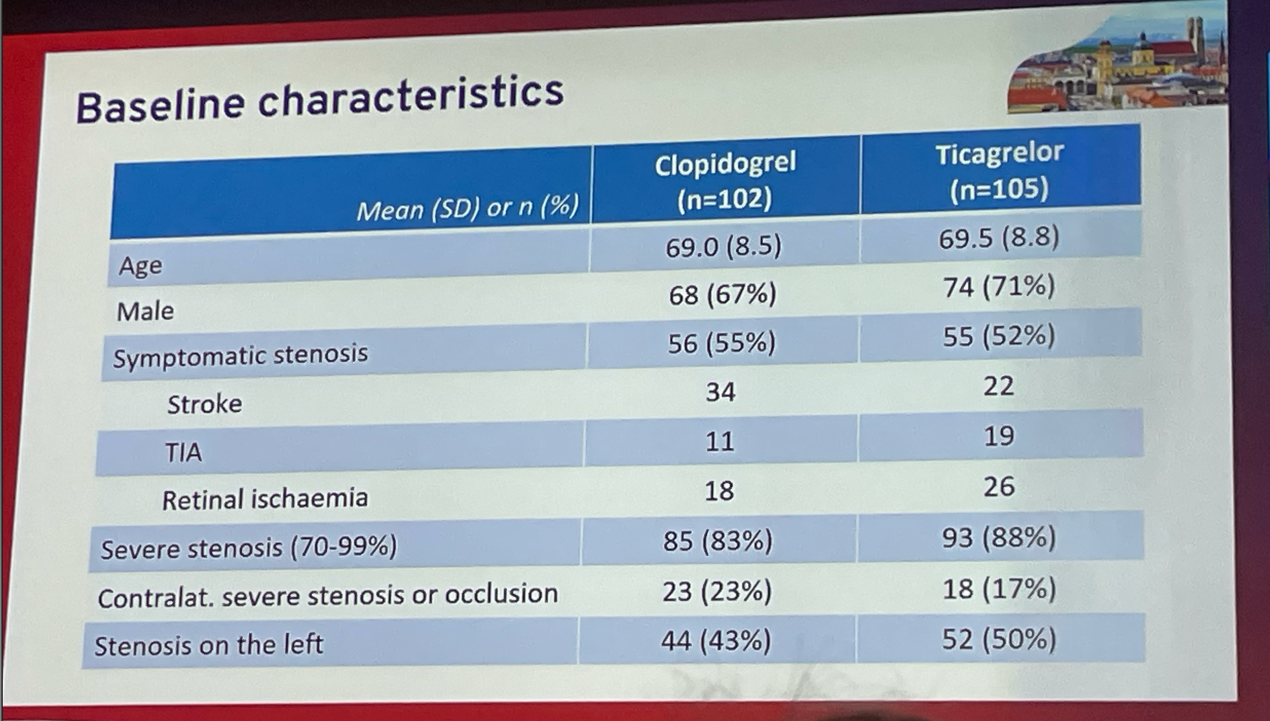

全部207名患者中,105名接受替格瑞洛治疗,102名接受氯吡格雷治疗,两组基线年龄、性别、血管危险因素等基本平衡。替格瑞洛组52%为症状性狭窄,氯吡格雷组则为55%;颈内动脉重度狭窄的比例在两组中分别为88%和83%。

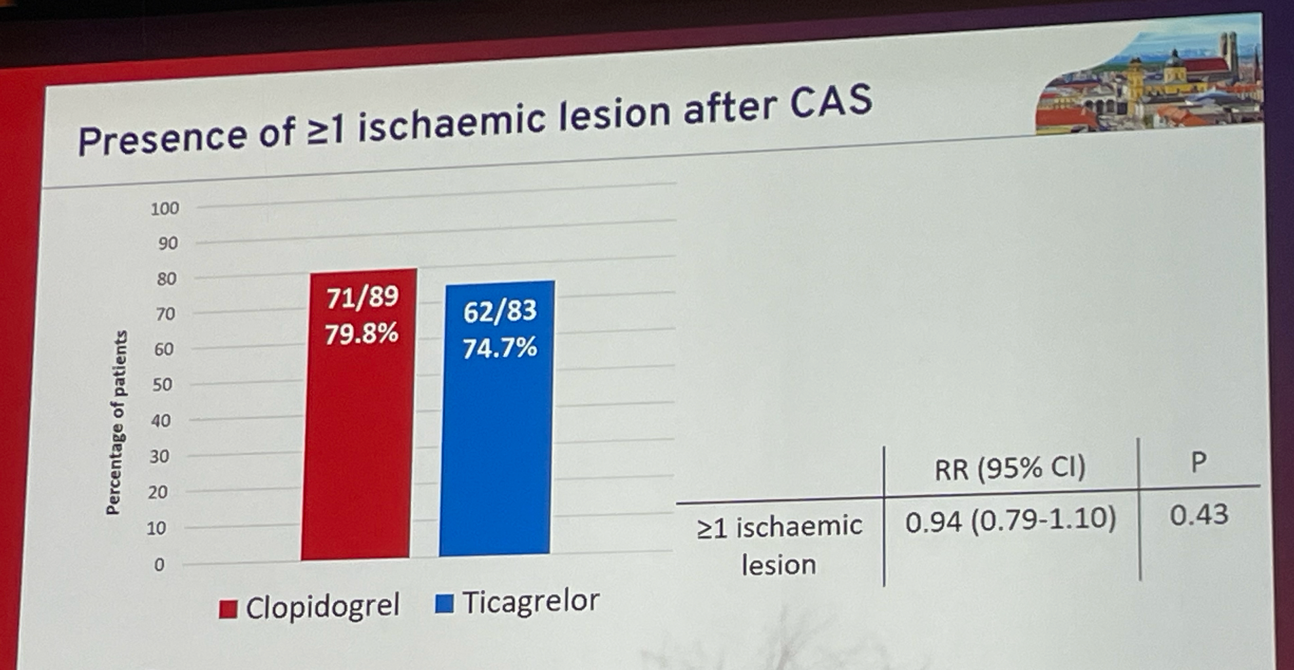

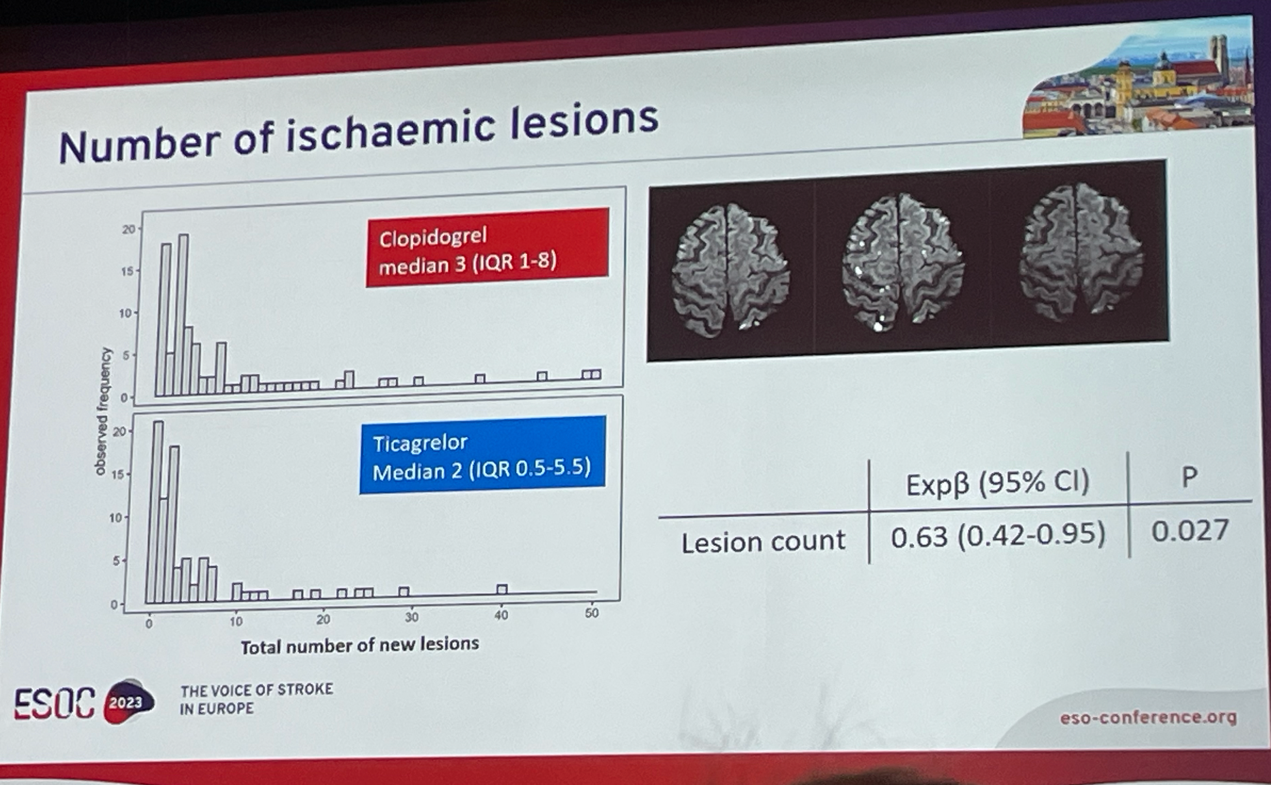

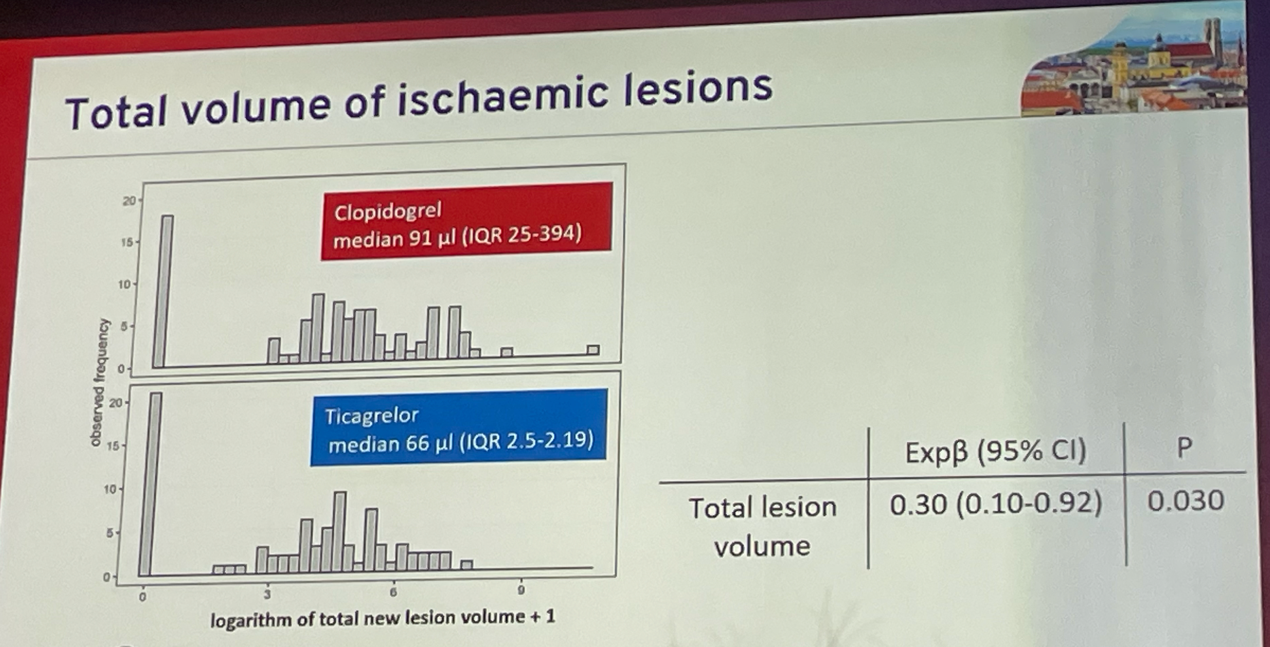

PP分析中,替格瑞洛组74.7%的患者出现新发缺血病灶;氯吡格雷组这一比例稍高,近80%,但此差异无统计学意义(RR=0.94 [0.79-1.10], P=0.43)。然而,采用包含替格瑞洛的双联抗血小板治疗能显著减少颅内新发病灶的数目(中位数:2个vs 3个,RR=0.63 [0.42-0.95], P=0.027)和总体积(中位数:66μl vs 91μl,RR=0.30 [0.10-0.92], P=0.030)。

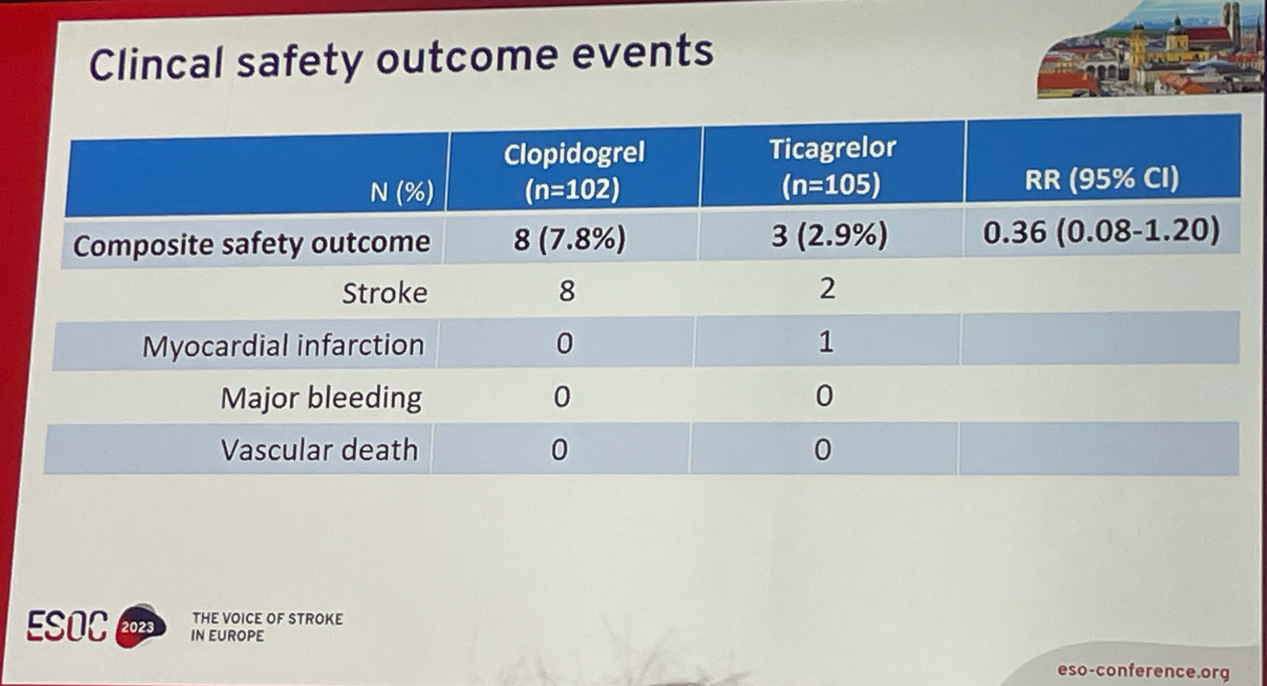

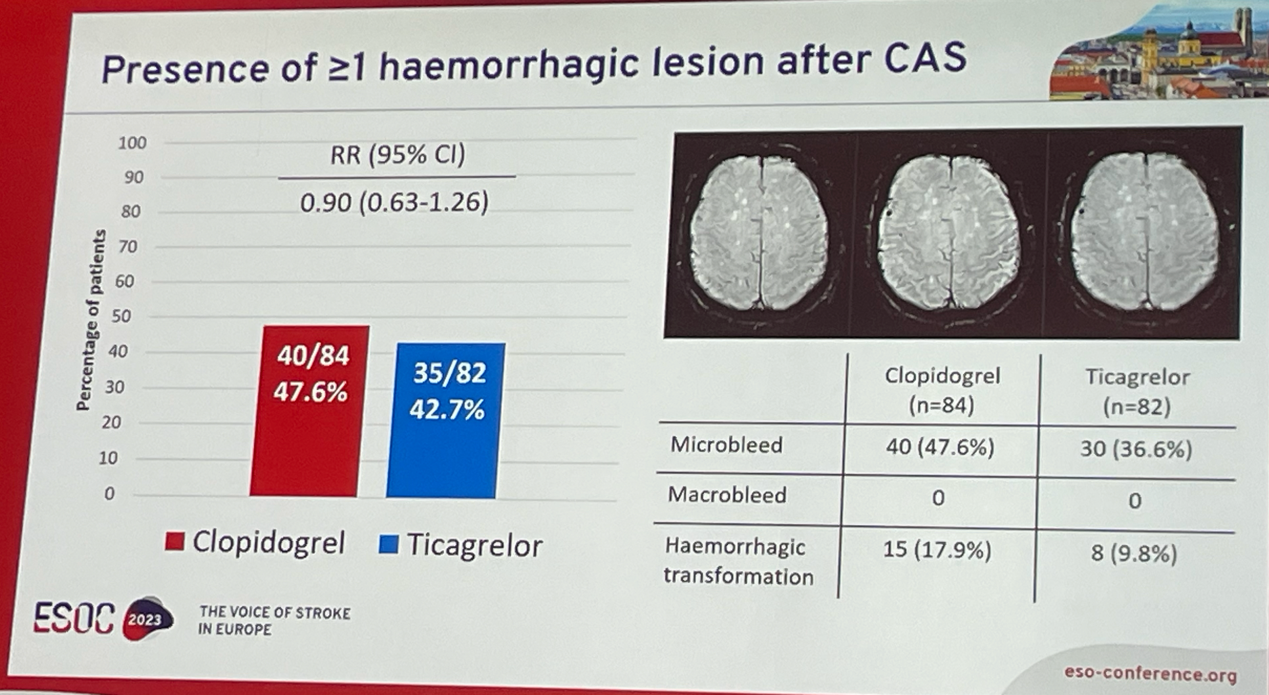

安全性分析中,复合终点事件整体发生率低,两种方案安全性相当(RR=0.36 [0.88-1.20])。在研究期间,替格瑞洛组105名患者中仅2名新发卒中,1名发生心肌梗死;氯吡格雷组102名患者中有8名新发卒中。无一例患者出现严重出血或者死亡。接受替格瑞洛治疗的患者新发微出血和梗死后出血转化的比例均低于接受氯吡格雷者,但并不显著(RR=0.90 [0.63-1.26])。

综上,与包含氯吡格雷的传统双联抗血小板方案相比,CAS围术期使用替格瑞洛作为阿司匹林的叠加药物能有效减少术后28~32天内颅内新发缺血病变的数目和体积,且不增加出血风险。尽管只是初步统计结果,但替格瑞洛似乎是氯吡格雷安全、有效的替代方案。

值得一提的是,在此项研究中,两个治疗组中均有高于70%的患者在术后28~32天内出现新发病灶,这一比例远高于预期。尽管大部分未表现出症状(卒中发生率低),但其仍然是颅内缺血病灶总体负担增加的来源,给患者远期的神经功能带来隐患。这是否提示,对于颈动脉中重度狭窄的高危患者,CAS围术期抗板方案的选择应更积极?尤其对于亚洲人群来说,替格瑞洛的优势是否能得到更充分的体现,尚需要研究深入探索。

原创文章,转载须授权

查看更多