查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

10月18日,国家药品监督管理局发布了《国家药品不良反应监测年度报告(2018年)》。报告显示,2018年全国药品不良反应监测网络收到《药品不良反应/事件报告表》149.9万份,其中新的和严重药品不良反应/事件报告49.5万份,占同期报告总数的33.1%。新的和严重药品不良反应/事件报告比例持续增加,显示我国药品不良反应报告可利用性持续增加。

《报告》对抗感染药、心血管系统用药、肿瘤用药、老年人用药进行了专门分析,并作出安全风险提示。

(一)关注抗感染药用药风险

抗感染药是指具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药品,包括抗生素、合成抗菌药、抗真菌药、抗病毒药等,是临床应用最为广泛的药品类别之一,其不良反应/事件报告数量一直居于首位,是药品不良反应监测工作关注的重点。

2018年全国药品不良反应监测网络共收到抗感染药不良反应/事件报告52.2万份,其中严重报告4.9万份,占9.4%。抗感染药不良反应/事件报告占2018年总体报告的34.8%。

1.涉及药品情况

2018年抗感染药不良反应/事件报告数量排名前3位的药品类别是头孢菌素类、喹诺酮类、大环内酯类,严重不良反应/事件报告数量排名前3位的药品类别是头孢菌素类、喹诺酮类、抗结核病药。

2018年抗感染药不良反应/事件报告中,注射剂占80.3%,口服制剂占17.5%,其他剂型占2.2%,与药品总体报告相比,注射剂比例偏高。严重不良反应/事件报告中,注射剂占81.8%,口服制剂占17.3%,其他剂型占0.9%,与药品总体严重报告相比,注射剂比例偏高。

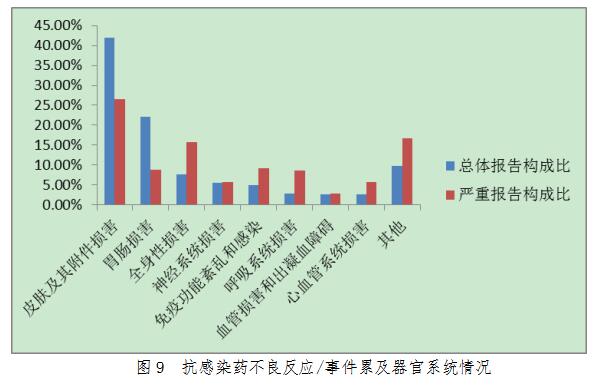

2.累及器官系统情况

2018年抗感染药不良反应/事件报告中,整体报告和严重报告的药品不良反应/事件累及器官系统情况,与抗感染药的整体报告相比,严重报告的全身性损害、免疫功能紊乱和感染、呼吸系统损害构成比明显升高。

抗感染药整体药品不良反应/事件报告中,口服制剂累及器官系统前5位是胃肠损害、皮肤及其附件损害、神经系统损害、肝胆损害和全身性损害;注射剂累及器官系统前5位是皮肤及其附件损害、胃肠损害、全身性损害、免疫功能紊乱和感染、神经系统损害。

抗感染药严重药品不良反应/事件报告中,口服制剂累及器官系统排名前5位的是肝胆损害、皮肤及其附件损害、胃肠损害、全身性损害、代谢和营养障碍;注射剂累及器官系统排名前5位的是皮肤及其附件损害、全身性损害、免疫功能紊乱和感染、呼吸系统损害、胃肠损害(图9)。

3. 监测情况分析及安全风险提示

近年来,抗感染药不良反应/事件报告占总体报告比例呈现持续下降趋势,提示临床加强抗感染药使用管理等措施取得一定实效,但其严重不良反应风险仍需继续关注。

小贴士:含头孢哌酮药品导致凝血障碍及出血风险的影响因素有哪些?

含头孢哌酮药品存在致维生素K依赖性凝血障碍,其机制很可能与合成维生素的肠道菌群受到抑制有关,包括营养不良、吸收不良(如肺囊性纤维化患者)、酒精中毒患者和长期静脉输注高营养制剂在内的患者存在上述风险,此外合并血液系统疾病、肝肾疾病、并用抗凝药物、用药剂量大、用药时间长以及老年患者可能是含头孢哌酮药品产生凝血障碍和出血的风险因素。国家药品监督管理局已发布关于修订含头孢哌酮药品说明书的公告(2019年第13号),提示临床使用含头孢哌酮药品时应监测上述患者以及接受抗凝血药治疗患者的凝血酶原时间,必要时需额外补充维生素K。此外,建议临床使用含头孢哌酮药品时,仔细阅读药品说明书,充分权衡利弊。

(二)关注心血管系统用药风险

心血管系统用药是指用于心脏疾病治疗、血管保护、血压和血脂调节的药品,包括降血压药、抗心绞痛药、血管活性药、抗动脉粥样硬化药、抗心律失常药、强心药和其他心血管系统药。近年来,心血管系统用药不良反应/事件报告数量及严重报告占比均呈现上升趋势,提示应对该类药品风险给予更多的关注。

2018年全国药品不良反应监测网络共收到心血管系统用药的不良反应/事件报告12.9万例,占总体报告的8.6%;其中严重报告8266例,占6.4%。

1.涉及患者情况

按性别统计,2018年心血管系统用药不良反应/事件报告中,女性患者比男性患者高1.1个百分点;严重报告中,男性患者比女性患者高4.5个百分点。

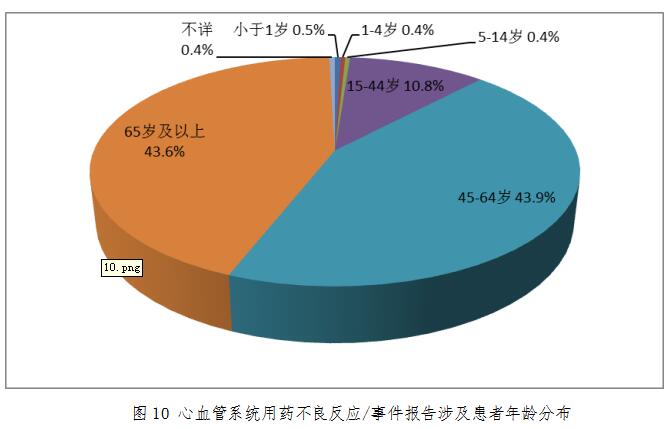

按年龄统计,2018年心血管系统用药不良反应/事件报告中,45-64岁与65岁及以上年龄组分别占43.9%和43.6%,远高于其他年龄组比例;严重报告中,65岁及以上年龄组占49.9%(图10)。

2.涉及药品情况

2018年心血管系统用药不良反应/事件报告,数量排名前3位的药品类别是降血压药、抗心绞痛药、血管活性药,心血管系统用药严重报告,排名前3位的药品类别是抗动脉粥样硬化药、降血压药、抗心绞痛药

2018年心血管系统用药不良反应/事件报告中,注射剂占42.8%,口服制剂占56.8%,其他剂型占0.4%;严重报告中,注射剂占52.9%,口服制剂占46.8%,其他剂型占0.3%。

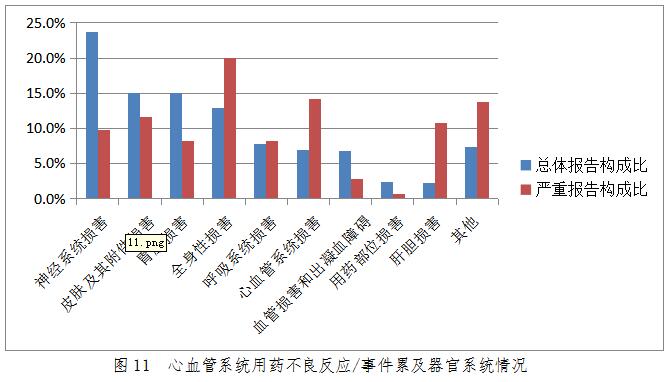

3.累及器官系统情况

2018年心血管系统用药不良反应/事件报告中,口服制剂累及器官系统排名前5位的是神经系统损害、胃肠损害、全身性损害、呼吸系统损害和皮肤及其附件损害;注射剂累及器官系统前5位是神经系统损害、皮肤及其附件损害、全身性损害、胃肠损害、血管损害和出凝血障碍(图11)。

4.监测情况分析及安全风险提示

统计分析结果显示,65岁及以上年龄组心血管系统用药患者报告数量及严重不良反应/事件报告占比均明显高于总体报告中该年龄组患者水平,提示老年患者是心血管系统用药的主要群体,而且随着年龄的增长发生严重不良反应的比例显著升高。

2018年心血管系统用药不良反应/事件报告中,涉及口服制剂的报告比例较注射剂高出14.0个百分点,提示心血管系统用药不良反应/事件报告更多来自口服给药途径。在该类药品口服制剂中,他汀类产品严重不良反应/事件报告数量最多,这可能与他汀类药品使用较多有关,他汀类药品除用于血脂代谢紊乱及相关心血管疾病的治疗,还用于此类疾病的预防,不排除其中存在的不合理、不规范使用情况,提示医务人员和患者应关注此类药品的风险。

小贴士1:心血管疾病患者用药应注意什么?

心血管疾病近年来呈现高发趋势,其中老年人是高发人群,而且往往存在高血压、高血糖、高血脂等危险因素,联合用药情况较多,用药情况比较复杂,容易发生严重不良反应。因此,医务人员应结合患者的基础疾病和用药情况,给予患者适宜的药品。患者应仔细阅读说明书,按照正确方法用药,不能擅自改变剂量或停药。如果用药过程中出现严重不良反应,应及时就医。

小贴士2:他汀类药品严重不良反应表现有哪些?

他汀类药品常用于血脂代谢紊乱及相关心血管疾病的治疗和预防,目前国内上市的产品包括阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、辛伐他汀、洛伐他汀等,此类药品严重不良反应主要表现为肝功能异常、肝酶异常、横纹肌溶解、肌痛、肌酸磷酸激酶升高等。患者在使用此类药品前应仔细阅读药品说明书不良反应、注意事项、警示、禁忌等安全性提示信息,服用药品期间如出现不适,建议就医。

(三)关注肿瘤用药不良反应/事件

临床使用的抗肿瘤药包括传统的烷化剂、抗代谢药、抗肿瘤抗生素等化学治疗药物,也包括新兴药物如分子靶向药物、免疫治疗药物等,我们密切关注这些抗肿瘤药的安全风险。2018年全国药品不良反应监测网络共收到肿瘤用药不良反应/事件报告8.0万例,占2018年总体药品不良反应/事件报告的5.3%。其中严重报告2.7万例,占肿瘤用药不良反应/事件报告的34.0%,占2018年总体严重不良反应/事件报告的18.2%。

1.涉及患者情况

按性别统计,2018年肿瘤用药不良反应/事件报告中,女性患者多于男性,男女患者比为0.79:1,严重报告男女患者比为0.77:1。

按年龄统计,2018年肿瘤用药不良反应/事件报告中,45-64岁年龄组报告例数最多,占53.0%,其次为65岁及以上组,占30.0%,严重报告情况类似。

2.涉及药品情况

按剂型统计,2018年肿瘤用药不良反应/事件报告中,注射剂占87.2%,口服制剂占12.4%,其他剂型占0.4%;严重报告中,注射剂占89.5%,口服制剂占10.1%,其他剂型占0.4%。与2018年总体药品不良反应/事件报告相比,注射剂占比偏高。

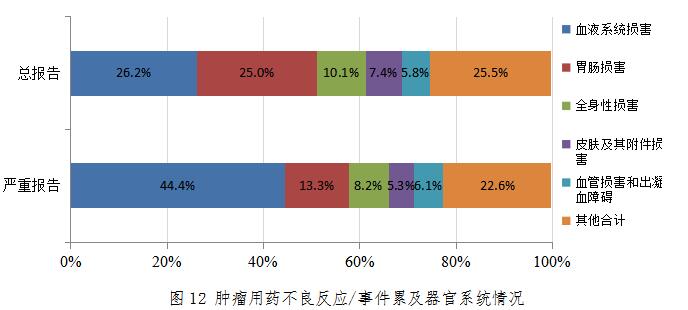

3.累及器官系统情况

2018年肿瘤用药不良反应/事件总体报告累及器官系统的前5位为血液系统损害、胃肠损害、全身性损害、皮肤及其附件损害、血管损害和出凝血障碍,严重报告累及器官系统的前5位为血液系统损害、胃肠损害、全身性损害、血管损害和出凝血障碍、皮肤及其附件损害。总体而言,骨髓抑制、白细胞减少、粒细胞减少、血小板减少等血液系统损害,恶心、呕吐、腹泻等胃肠损害,以及发热、乏力等全身性损害是肿瘤用药最常见的不良反应/事件,严重报告中血液系统损害所占比例尤高(图12)。

4. 监测情况分析及安全风险提示

随着疾病谱的改变,肿瘤发生增多以及患者带癌生存时间延长,肿瘤用药使用增多,不良反应/事件的发生和报告相应增加。近年来,肿瘤用药的不良反应/事件报告数量以15%左右的年均增长速度逐年上升,严重报告的年均增长速度更高,肿瘤用药严重报告占总体严重报告的比例逐年递增。此外,肿瘤患者通常基础条件较差,发生严重不良反应/事件的风险较高,医生和患者均应重视可能的不良反应/事件,合理用药、适当预防、及时干预,尽量避免因严重不良反应/事件影响治疗。

小贴士1: 化疗药有哪些不良反应?

化疗药在杀伤肿瘤细胞的同时,也损伤处于增殖活跃期的正常组织细胞(如骨髓、胃肠上皮、毛囊等),是其发生不良反应的主要原因。化疗药常见的不良反应包括骨髓抑制、恶心、呕吐、脱发、肝肾毒性等,还有一些发生频率不高、但可引起严重后果的不良反应,例如:伊立替康引起的迟发性腹泻,严重时可致命;长春碱类导致的便秘,严重时可发生麻痹型肠梗阻;多柔比星的蓄积性心脏毒性,可导致心力衰竭;门冬酰胺酶、紫杉醇类药可引起严重过敏反应,甚至过敏性休克。

小贴士2:分子靶向抗肿瘤药有哪些不良反应?

分子靶向抗肿瘤药是在细胞分子水平上,针对肿瘤发生、发展及转移过程中起关键作用的特定分子和相关信号通路设计的药物。这类药物主要针对病变细胞,与化疗药相比,分子靶向抗肿瘤药引起的骨髓抑制、脱发发生较少,恶心、呕吐程度较轻。据国内外现有资料,目前临床使用的分子靶向抗肿瘤药最常见的不良反应是皮肤及其附件损害,如皮疹、脂溢性皮炎、黏膜反应等;也有报告较少、但可引起严重后果的不良反应/事件,如《药物警戒快讯》提示过的伊马替尼的充血性心力衰竭风险,利妥昔单抗的中毒性表皮坏死松懈症、Stevens-Johnson综合征以及乙型肝炎病毒再激活风险,贝伐珠单抗的血栓性微血管病、坏死性筋膜炎风险,伊布替尼的室性心动过速风险,血管内皮生长因子受体酪氨酸酶抑制剂的动脉血管壁异常结构改变风险。

(四)关注老年人用药安全

2018年全国药品不良反应监测网络中65岁以上老年患者相关的报告占27.7%。2018年共收到老年患者严重报告占老年患者报告总数的11.5%,略高于2018年总体报告中严重报告比例。

1.涉及老年患者情况

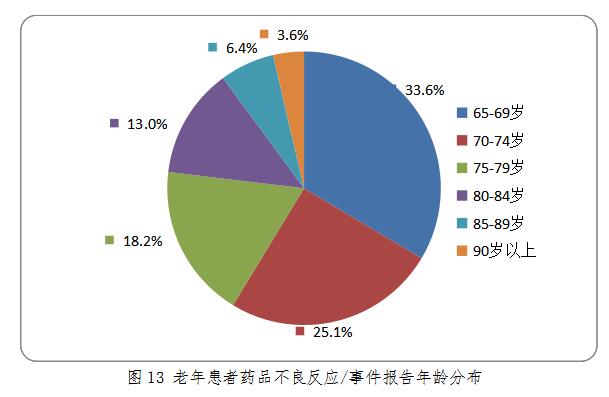

2018年老年患者药品不良反应/事件报告中,男女患者比为0.96:1。老年患者年龄分布情况, 65-69岁老年患者报告占33.6%,70-74岁老年患者报告占25.1%(图13)。

2.涉及药品情况

按照药品类别统计,化学药品占86.9%,中药占12.4%,生物制品占0.7%。化学药品排名靠前的是抗感染药、电解质、酸碱平衡及营养药、心血管系统用药、神经系统用药、肿瘤用药。中药排名靠前的是理血剂、补益剂、开窍剂、祛湿剂、清热剂。

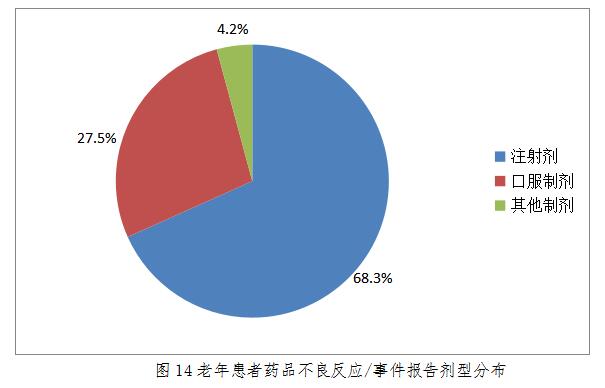

按照药品剂型统计,注射剂占68.3%,口服制剂占27.5%,其他制剂占4.2%(图14)。

3.累及器官系统情况

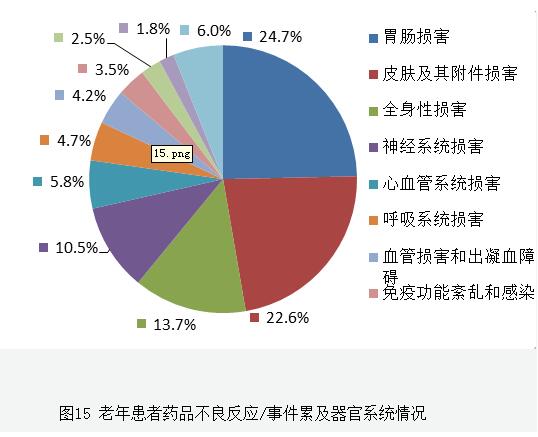

2018年老年患者药品不良反应/事件报告中,累及器官系统排名前5位的是胃肠损害、皮肤及其附件损害、全身性损害、神经系统损害、心血管系统损害。化学药品、中药累及器官系统排名前5位的与总体基本一致(图15)。

4.监测情况分析及安全风险提示

2018年老年患者药品不良反应/事件报告占报告总数的27.7%;老年患者严重报告所占比例高于整体报告中严重报告的构成比,提示老年患者受基础疾病较多、机体代谢水平较差以及用药情况复杂等因素影响,发生药品不良反应的风险更大,因此应持续关注老年人群用药安全。

从2018年的统计数据看,在药品分布上,老年患者用药的化学药品中,电解质、酸碱平衡及营养药、心血管系统用药、神经系统用药的构成比高于化学药总体报告中该分类的构成比,提示老年患者使用以上药品较多,不良反应发生情况较多。

转自:国家药监局官网

查看更多