查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

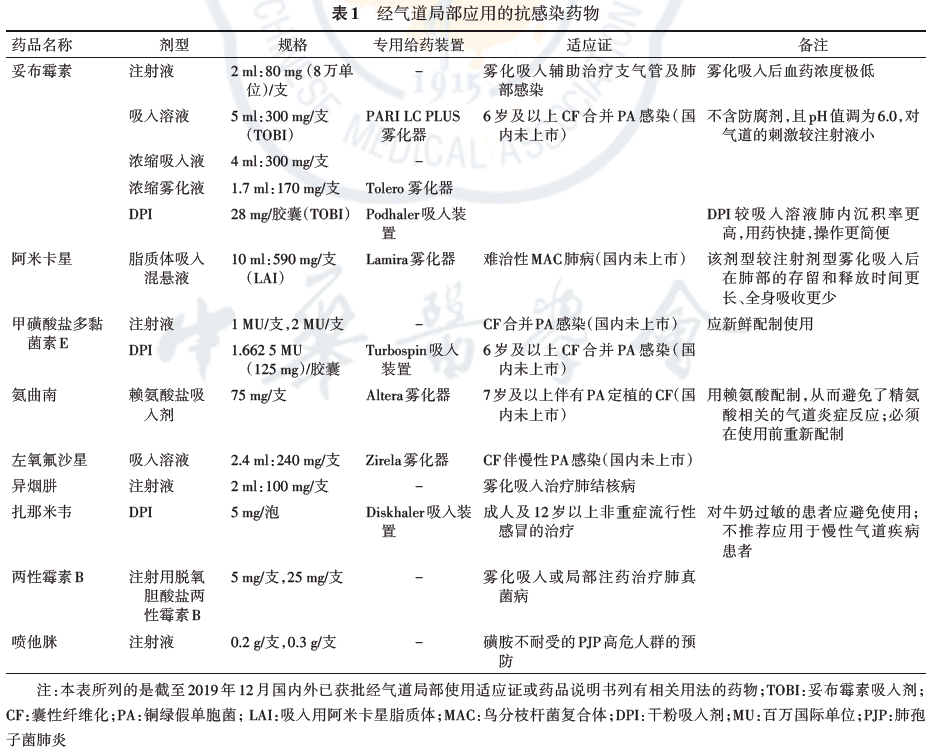

经气道局部抗感染治疗的给药途径包括雾化吸入、干粉吸入和经支气管镜注入,其潜在获益人群为全身用药疗效不满意的难治性肺部感染患者,常存在以下因素:(1)局部解剖因素相关的慢性感染,如CF、非CF支气管扩张症及肺囊肿伴感染等;(2)肺结核、非结核分枝杆菌病、支气管肺曲霉病、铜绿假单胞菌( PA)等病原微生物导致的慢性持续性感染;(3)疾病因素导致全身用药时局部药物浓度难以达到有效治疗浓度,如慢性肺脓肿和支气管肺曲霉病等;(4)药物特性决定了静脉用药后肺内组织浓度低,提高药物剂量后则不良反应增加,而经气道给药局部药物浓度高、全身吸收少,如氨基糖苷类、多黏菌素类药物治疗MDR病原体,特别是广泛耐药(XDR)革兰阴性杆菌(GNB)所致的呼吸机相关性肺炎(VAP)、吸入喷他咪预防肺孢子菌肺炎(PJP)等。此外,扎那米韦仅有DPI剂型,用于流行性感冒(简称“流感”)的预防和治疗。常用药物及相关用法见表1和表2。

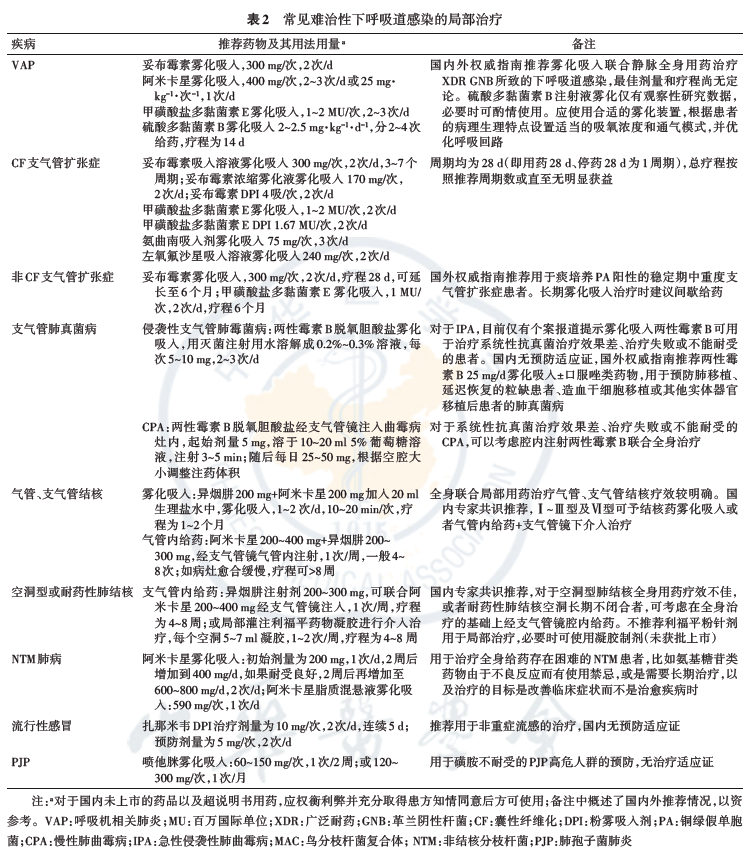

常见的难治性下呼吸道感染局部治疗推荐意见如下:(1)VAP:对于MDR GNB所致的VAP,如果致病菌仅对氨基糖苷类药物或多黏菌素等抗感染药物敏感,而又由于剂量相关的毒性反应无法通过增加这些药物的全身剂量来确保抗感染疗效时,可考虑在全身抗感染药物治疗的基础上辅助性吸入此类抗感染药物。应使用合适的雾化装置,根据患者的病理生理特点设置适当的吸氧浓度和通气模式。不推荐雾化吸入抗感染药物经验性治疗VAP。(2)非CF支气管扩张症:对痰培养PA阳性的稳定期中重度非CF支气管扩张症患者,推荐妥布霉素雾化吸入治疗,长期雾化吸入治疗时建议间歇给药。也可应用甲磺酸盐多黏菌素E雾化吸入。暂不推荐使用吸入喹诺酮类治疗非CF支气管扩张症。(3)慢性肺曲霉病:对于全身抗真菌治疗效果差、治疗失败或不能耐受的CPA患者,可考虑联合病灶空腔内注射两性霉素B。(4)急性支气管肺曲霉病:对于实体器官(肺、心脏)或造血干细胞移植受者、血液系统恶性肿瘤、粒细胞缺乏患者,可雾化吸入两性霉素B预防肺部真菌病。(5)气管、支气管结核:活动性气管、支气管结核可在化疗强化期同时进行雾化吸入治疗,在支气管镜介入治疗时行镜下灌注治疗,常用药物为异烟肼和阿米卡星。(6)空洞性或者耐药性肺结核:空洞或耐药性肺结核如全身化疗疗效不佳,可尝试加用支气管镜下灌注异烟肼、阿米卡星或利福平治疗。(7)流感:吸入扎那米韦推荐用于非重症流感的治疗和流感并发症高风险以及未经有效疫苗接种者的预防。(8)肺移植预防性治疗:对于肺移植术后患者,可根据已知或可能的供体和受体的致病微生物种类以及时间窗,预防性局部使用抗感染药物。(9)PJP:吸入喷他脒推荐用于磺胺不耐受的PJP感染高危人群的预防。使用前建议吸入支气管舒张剂,并戒烟。(10)非结核分枝杆菌(NTM)肺病:在NTM的治疗中,雾化吸入阿米卡星可用于全身给药存在困难者、需要长期治疗者及治疗目标是改善临床症状而不是治愈疾病时。

气管支气管局部用药后可能会出现咳嗽、喘息、咯血、原有肺部基础疾病加重甚至死亡等不良事件,用药前应充分评估风险;可从低浓度开始逐渐加量以减少局部不良反应;治疗期间应密切监测。此外,药物经气道黏膜吸收后或可增加全身不良反应,需加以观察。

已取得经气道局部使用适应证或药品说明书列有相关用法的药物见表1,已有临床研究依据、列入指南或共识的超说明书用药及其推荐情况见表2。

1. 氨基糖苷类:用于下呼吸道局部抗菌治疗的氨基糖苷类药物均有静脉给药肺组织穿透性较差、吸入后肺泡上皮衬液( ELF)浓度高而全身暴露低的特点。

硫酸妥布霉素注射液说明书中列有雾化吸入给药途径,用于联合静脉给药治疗医院获得性肺炎(HAP)或VAP。雾化吸入妥布霉素溶液300 mg(60 mg/ml)后30 min,血药浓度极低甚至测不出,而4和12 h后肺组织浓度仍可达5.57和3.61 μg/g。妥布霉素吸入剂型在国外上市的适应证均为6岁及以上CF合并PA感染。

硫酸阿米卡星注射液雾化吸入用于联合静脉给药治疗XDR GNB所致的HAP或VAP,但国内说明书中尚无雾化吸入给药途径;此外,阿米卡星注射液气道内给药是支气管结核的常规局部治疗方法,也是综合治疗的重要组成部分。雾化吸入阿米卡星注射液后的吸收分数仅为10%~13%。机械通气患者采用专用肺部药物传送系统(PDDS)雾化吸入阿米卡星(400 mg/次, 2次/d)后,ELF药物浓度中位数为976 mg/L,显著高于静脉应用阿米卡星(25~30 mg·kg-1·d-1)后测得的 ELF药物浓度,而血清中位Cmax仅为0.85 mg/L 。阿米卡星脂质体吸入混悬液(LAI)已被批准用于鸟分枝杆菌复合体( MAC)肺病;与静脉注射液相比,吸入LAI后药物在肺部的存留和释放时间更长,可在痰液中获得稳定的较高浓度,同时进一步减少了全身暴露和毒性。

2. 多黏菌素:多黏菌素对大部分MDR GNB体外MIC水平较低,但全身给药的低ELF浓度及其全身不良反应影响其发挥临床疗效。

目前我国尚无吸入专用的多黏菌素剂型。欧洲批准了甲磺酸盐多黏菌素E 干粉剂吸入剂(DPI),而甲磺酸盐多黏菌素E注射液的说明书列有雾化吸入给药途径,两者的适应证均为CF合并PA感染。此外,多黏菌素也被推荐用于联合静脉给药目标性治疗XDR GNB所致的HAP或VAP。多黏菌素E(主要为甲磺酸盐,也有少数硫酸盐)用于雾化吸入的研究数据较硫酸多黏菌素B更多,但《多黏菌素优化使用国际共识性指南》提出,甲磺酸盐多黏菌素E或多黏菌素B均适合用于雾化治疗。

重症患者单剂吸入160 mg甲磺酸盐多黏菌素E后,ELF药物浓度可达9.53~1 137 mg/L,高于静脉给药(160 mg,1次/8 h)后的ELF浓度(1.48~28.9 mg/L)。机械通气患者单剂吸入甲磺酸盐多黏菌素E 1 MU(≈75.2 mg)后,在第4小时和8小时ELF药物浓度低于2 mg/L的比例分别仅为10%和40%,从而对MIC≤2 mg/L的GNB达到药效动力学指标。吸入甲磺酸盐多黏菌素E后血浆峰浓度低于1 mg/L,不到静脉用药的1%。

用于雾化吸入的甲磺酸盐多黏菌素E应新鲜配制,否则将增加急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的风险。

3. β-内酰胺类:下呼吸道局部应用研究较多的β-内酰胺类药物有氨曲南和头孢他啶。氨曲南注射液含有精氨酸,长期吸入后可引起气道炎症。氨曲南赖氨酸盐吸入剂用赖氨酸配制,气道炎症性反应显著降低,被批准用于7岁及以上PA定植的CF患者。氨曲南75 mg单剂吸入后平均痰浓度为726 μg/g,全身吸收少,平均血浆Cmax为0.59 mg/L,治疗28 d后血药浓度无显著升高。肾功能损伤的患者无需调整吸入剂量。安全性较好。患者在吸入氨曲南之前应使用支气管舒张剂,如需采用多种呼吸治疗方式,可按支气管舒张剂、胸部理疗、其他吸入药物、吸入氨曲南的顺序给药。

目前尚无头孢他啶吸入或雾化制剂被批准上市。国外已有头孢他啶DPI或使用头孢他啶粉末雾化吸入的研究,研究的适应证主要是不能耐受其他吸入产品的CF合并PA感染患者。使用超声雾化器和振动雾化器雾化头孢他啶的损耗分别为(38±5)%和(34±4)%,总剂量的50%可到达气管支气管树,10%到达肺实质。头孢他啶雾化吸入通常具有良好的耐受性,但雾化吸入头孢他啶粉末后可出现呼气过滤器阻塞或气道峰压升高。

4. 喹诺酮类:喹诺酮类药物中的环丙沙星和左氧氟沙星有下呼吸道局部应用的研究数据。左氧氟沙星吸入溶液(LIS)已上市,用于治疗成人CF合并PA慢性肺部感染。与其他雾化药物如妥布霉素、氨曲南等相比,LIS能穿透PA的生物膜,杀菌作用更强。药代动力学研究结果显示吸入LIS 240 mg(1次/d,使用7 d)后,痰标本平均Cmax为4 691 mg/L,AUC为4507 mg·h/L,半衰期为4.6 h,而血清平均Cmax为1.71 mg/L,AUC为14.8 mg·h/L,半衰期为7.5 h。LIS的Cmax及AUC呈现较为明确的剂量依赖性。全身吸收的药物经肾脏排泄,由于吸入给药全身吸收少,肌酐清除率>20 ml/min的患者可以应用。雾化吸入LIS的耐受性普遍良好,有癫痫和肌腱疾病的患者禁用,孕妇和哺乳期妇女禁用。

目前有2种环丙沙星吸入剂型进入临床研究,分别为DPI和脂质体,但均尚未获批上市。DPI剂型采用PulmoSphere技术优化颗粒大小和形态,促进药物在支气管和肺组织的沉积,并显著延长了药物在肺组织滞留时间达平均10.7 h;吸入后全身吸收很少,吸入32.5 mg后45 min和5 h的诱导痰和血浆环丙沙星浓度比值分别为1135和375。脂质体环丙沙星制剂可在肺组织内缓慢释放,显著延长肺组织半衰期至8.3~10.2 h,此外,通过脂质体和游离环丙沙星同时投递的方式迅速提高药物局部峰浓度,即单剂6 ml包含3 ml脂质体环丙沙星(含135 mg药物)和3 ml游离环丙沙星(含54 mg药物)。吸入环丙沙星DPI或脂质体的耐受性普遍良好。

5. 磷霉素:磷霉素多与其他抗感染药物联合雾化吸入可降低下呼吸道PA等阴性细菌的负荷,目前尚无单独磷霉素吸入产品上市。磷霉素/妥布霉素(80/20 mg)联合吸入制剂处于临床研究阶段,用于治疗CF或支气管扩张症,但尚未获批上市。与单独使用磷霉素或妥布霉素相比,联合吸入对金黄色葡萄球菌、PA和大肠埃希菌的抗生素后效应更长。阿米卡星/磷霉素(300/120 mg)联合吸入对清除耐药GNB具有协同作用,尚处于临床研究阶段。磷霉素吸入后的安全性良好,常见不良反应包括咳嗽、呼吸困难、发热、喘息、鼻塞、疲劳、鼻漏及咯血等。

6. 抗结核药物:硫酸阿米卡星是耐药结核病治疗的二线抗结核药物,除了静脉或肌内注射外,还可通过雾化吸入或气道内灌注治疗支气管结核和耐药结核病。

异烟肼可通过联合阿米卡星或者利福平雾化吸入、支气管镜注入治疗支气管结核、空洞性肺结核及MDR-TB。吸入制剂多处于动物实验阶段,如异烟肼+利福布汀的DPI制剂。该制剂在肺部的生物利用度较静脉注射剂明显提高,临床前研究结果显示,吸入后肺组织药物浓度是肝脏的2倍、肾脏的4倍。

利福平与其他抗结核药全身联合应用于各种结核病的初治与复治,还可通过雾化吸入、支气管镜注入用于治疗支气管结核、空洞性肺结核。目前临床上尚无吸入用的专用制剂。由于利福平为脂溶性药物,较难溶解于生理盐水或者蒸馏水,气道内使用可能会引发剧烈咳嗽,故只有对异烟肼和阿米卡星有不良反应且需要局部用药时才使用利福平注射剂作为替代药物,并且不推荐使用粉针剂型用于局部治疗。凝胶制剂、利福平聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米粒混悬液等新型制剂均处于动物实验阶段,其中纳米混悬液较注射液雾化吸入肺组织中药物的分布显著提高、消除延缓,并有显著的缓释性,从而降低药物对全身的不良反应,提高对肺结核的治疗作用。

扎那米韦经口吸入剂为泡囊型DPI(5 mg/泡),被批准用于治疗流感病毒感染以及季节性预防社区内A和B型流感。扎那米韦吸入粉剂不应重新溶于任何液体制剂中,也不推荐使用雾化器或呼吸机给药。

扎那米韦吸入后在呼吸道中的浓度较高,约15%沉积于支气管和肺部,其余则残留在口咽部,该药在肺部的半衰期为2.8 h。药代动力学研究结果表明,4%~17%的吸入剂量被吸收到血浆中,血浆Cmax为0.02~0.14 mg/L,AUC为0.1~1.4 mg·h/L,蛋白结合率低于10%,表观分布容积为15.9 L,半衰期为2.5~5.1 h。全身吸收的药物经肾脏排泄,但鉴于该药的全身生物利用度有限,故肾功能不全患者无需调整剂量。肝功能不全、老年和儿童患者均无需调整剂量。

扎那米韦DPI的耐受性普遍良好。常见不良反应包括咳嗽、鼻窦炎、腹泻、恶心和呕吐,发生率低于3%。偶见过敏反应和神经心理不良反应的报道。对于有基础肺部疾病的患者,局部不良反应的发生率升高,应避免使用。扎那米韦以乳糖作为载体,因此对牛奶过敏的患者应避免使用。

两性霉素B为多烯类抗真菌药物,目前已上市多种静脉剂型,包括脱氧胆酸盐和含脂制剂(如两性霉素B脂质体、两性霉素B胶体分散体、两性霉素B磷脂复合物和两性霉素B脂质复合物),其中注射用脱氧胆酸盐两性霉素B的说明书有雾化给药用法。两性霉素B局部应用可治疗慢性肺曲霉病(CPA)或预防肺移植、延迟恢复的粒细胞缺乏症等免疫抑制患者的侵袭性肺曲霉病(IPA),有较好的耐受性。

药代动力学数据显示:两性霉素B 6 ml(1 mg/ml)雾化吸入15~20 min,4 h后支气管吸引物和肺泡灌洗液中的药物浓度分别是1.46和15.75 mg/L,此后浓度逐渐下降;48 h时支气管吸引物中浓度低至0.07 mg/L,但肺泡灌洗液中的药物浓度仍高达10.58 mg/L。研究结果显示两性霉素B每周雾化3次,14 d时肺泡灌洗液中两性霉素B可保持较高的浓度(3.0~4.1 mg/L)。药代药动学研究数据显示,不同剂型的两性霉素B雾化吸入后血浆中药物浓度均低于检测下限。

喷他脒尚无吸入用的专用制剂,其注射液(200和300 mg/支)有静脉和雾化吸入两种给药形式,雾化吸入给药主要用于对磺胺不耐受的PJP感染高危人群的预防。60 mg喷他脒溶解于3 ml注射用水中吸入,雾化颗粒在为0.9~3.9 μm,肺内沉积率为5.3%~26.4%。仰卧位吸入有助于药物在肺内均匀分布。吸入喷他脒之前应预先使用支气管舒张剂;此外,吸入喷他脒的不良反应为食欲下降、眩晕、乏力、发热,偶见双侧气胸致死以及中毒性表皮坏死。

经气道使用抗感染药物的给药途径有雾化吸入、DPI吸入以及经支气管注药。颗粒直径对药物沉积位置有直接影响,颗粒直径为5~10 μm的雾粒主要沉积于口咽部,粒径为3~5 μm的雾粒主要沉积于肺部,粒径<3 μm的雾粒有50%~60%沉积于肺泡。为了提高治疗效果,应根据疾病种类和患者特点选择药物的递送方法,如经人工气道振动筛孔雾化相比其他给药途径,药物沉积在肺泡部位的比例较高,适用于VAP。给药前应指导患者深呼吸,让药液充分到达支气管和肺内;DPI吸入时还应教会患者正确的使用方法。已上市或研发中的抗感染药物雾化吸入剂型多有配套专用装置,以提高肺内沉积率,减少抗感染药物环境污染。

1. 雾化吸入:雾化吸入疗法是应用雾化吸入装置,使药液形成粒径在0.01~10 μm的气溶胶微粒,被吸入并沉积于气道和肺部,发挥治疗作用。理想的雾化吸入药物应主要在肺部和气道产生作用,且局部组织滞留时间长。

临床常用的雾化器有射流雾化器、超声雾化器和振动筛孔雾化器。振动筛孔雾化器产生的气溶胶微粒大小较均匀、肺内沉积率高(为起始剂量的40%~60%)、药物残留少、轻巧方便、易于与呼吸机同步且不会导致吸入药物温度升高(会加快药物失活和增大气溶胶微粒体积),一次性使用可减小装置污染风险,且储药罐可位于呼吸管路前方,从而保证吸入药物的剂量,尤其适用于机械通气患者。射流雾化器价廉方便,但产生的气溶胶微粒大小欠均匀、肺内沉积率较低(仅为给药剂量的15%左右)、雾化吸入气流与呼吸机气流容易交互干扰或雾化吸入时间过长。在没有振动筛孔雾化器可用的情况下,射流雾化器也可用于下呼吸道感染、气道分泌物较多的患者。气管插管可影响射流雾化时气溶胶进入下呼吸道,通常需要增加吸入药物的剂量。超声雾化器的吸入效率介于振动筛孔雾化器和射流雾化器之间(沉积率约为30%~40%),但超声雾化时容器内药液温度的升高可影响蛋白质或肽类化合物的稳定性。超声雾化释雾量和雾粒较大,对于合并支气管哮喘等阻塞性肺疾病的患者不推荐使用;此外,重复使用存在增加污染风险等隐患。

值得注意的是,抗感染药物通过气溶胶雾化给药时,部分药物会从喷雾器溢出或经患者呼出到环境中;环境中的低浓度抗感染药物可能会诱导环境菌株产生耐药性。文献报道,雾化吸入妥布霉素的患儿皮肤上存留高浓度的妥布霉素。在MDR菌感染高发的医疗单位,需要重视频繁雾化抗感染药物所致的药物外溢。为了避免抗感染药物污染环境导致的潜在耐药风险,建议有条件的单位使用雾化器排气回路过滤器或无排气雾化器进行雾化。

2. DPI:与雾化吸入相比,DPI操作更便捷、吸入时间短且吸入外溢少,适于院外用药。需要注意的是,DPI在老年、虚弱患者因吸气能力不足可影响药物进入下呼吸道。

3. 经气管支气管注入:经气管支气管注入抗感染药物最早源于对支气管结核的治疗,20世纪50年代开展气管内局部滴注抗结核药物治疗支气管结核,90年代以来临床陆续开展经支气管镜下气管支气管注药疗法。除了注药,支气管镜下还能充分吸除病变支气管腔内的脓性分泌物或干酪性坏死物,并可应用冷冻和球囊扩张等介入治疗方法,使阻塞的支气管尽早复通,促进病灶吸收,阻止瘢痕狭窄形成,提高疗效。经支气管镜腔内注射还用于肺真菌病的治疗,如两性霉素B单用或联合治疗CPA ,国内也有使用伏立康唑的报道。对于重度侵袭性霉菌感染,包括全身治疗无反应的肺毛霉病,也有经支气管镜注入抗真菌药物治疗的报道,多用两性霉素B。

对于难治性细菌性感染,尚缺乏较高质量的临床研究证据支持经支气管镜注入药物局部治疗的有效性,动物实验结果显示局部注药对气管黏膜和肺组织可造成一过性急性损伤,因此不推荐常规应用。

1. 局部不良反应:气管支气管局部用药后可能会出现局部刺激,用药前应充分评估风险并制定不良反应处理预案;可从低浓度开始逐渐加量以减少局部不良反应;治疗期间应密切监测,尤其是高龄和肺功能受损者。常见的不良反应为:(1)口咽刺激和咳嗽,快速吸入高浓度溶液或吸入干粉更易引起咳嗽。(2)气道痉挛:多见于氨基糖苷类或药物纯度不够时。雾化吸入含有抗氧化剂和(或)防腐剂的静脉制剂时,诱发气道痉挛的风险增加,应仔细评估获益和风险,审慎选用。慢性气道疾病患者吸入抗菌药物前可考虑吸入支气管舒张剂。(3)气道上皮细胞毒性和重构:如多黏菌素类药物。文献报道多黏菌素B对肺上皮细胞的毒性大于多黏菌素E,硫酸盐多黏菌素E对气道重塑的影响可能大于甲磺酸盐多黏菌素E。(4)超敏反应:妥布霉素和多黏菌素偶见嗜酸粒细胞增多或呼吸困难等报道,考虑与超敏反应有关。(5)味觉异常或障碍:可发生在氟喹诺酮类药物(如左氧氟沙星)、妥布霉素、阿米卡星和两性霉素B等。

2. 全身不良反应:局部用药时全身不良反应的发生率和严重程度与多种因素有关,包括药物全身吸收的程度、药物本身的不良反应、药物的清除途径及脏器功能(如经肾脏清除的药物用于肾功能不全患者时,可发生体内药物蓄积)或合并用药潜在不良反应的叠加效应等。全身不良反应包括:(1)急性肾功能损伤:见于妥布霉素、阿米卡星或多黏菌素等,联合应用具有肾毒性的药物或重症患者更易发生,表现为尿量改变、蛋白尿、肾小管损伤及肌酐清除率下降等,偶见急性肾衰竭。(2)胃肠道反应:主要见于两性霉素B,表现为恶心、呕吐等。(3) 骨关节肌肉不良反应:如环丙沙星DPI关节痛、腰背痛以及骨关节炎等的发生率升高。(4)其他罕见的反应:跟腱炎(环丙沙星DPI)、听力丧失(妥布霉素吸入溶液)、前庭毒性(妥布霉素吸入溶液)、发热、疲劳、食欲下降或头痛(氨曲南)等。(5)由吸入抗感染药物导致的肝功能损害少见。

3. 局部应用抗感染药物诱导耐药的风险:长期、反复使用抗感染药物,不论给药途径如何,通常导致出现对该药耐药性强的微生物。抗感染药物经气道给药时应关注其耐药问题,包括从治疗前的微生物群中选择出耐药微生物,或导致先天耐药的微生物过度生长以及环境细菌耐药。

长期吸入抗感染药物与下呼吸道耐药菌增多关系的研究结果不一致。氨曲南、环丙沙星和妥布霉素等药物长期吸入后,均有耐药性增加的报道,且耐药性增加的风险随着疗程的延长而增加。间歇给药可减低耐药压力,采用28 d治疗、28 d休息的循环给药方案或不同药物轮换吸入可减少耐药的发生。长期吸入抗感染药物未见金黄色葡萄球菌、嗜麦芽窄食单胞菌、流感嗜血杆菌或白念珠菌等先天耐药菌株的增加。

对VAP的研究结果提示,短期雾化吸入阿米卡星和甲磺酸多黏菌素E等抗感染药物的耐药风险较低。吸入阿米卡星或磷霉素后可见分离菌对治疗药物的MIC升高,6.5%的患者分离到了新耐药菌;也有研究结果提示,雾化吸入抗感染药物后出现新耐药菌的比例低于静脉注射。

基于现有证据,专家组认为:对于确有吸入抗感染药物治疗指征的患者,不应却步于潜在的耐药风险,但加强耐药菌的监测和控制以及相关研究是必要的。长期吸入的耐药风险高于短期治疗,对于长期吸入治疗的患者可采用间歇或轮换用药策略,以减少耐药菌的产生。

来源:中华结核和呼吸杂志 作者 中华医学会呼吸病学分会感染学组

查看更多