查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

此前,小编给大家分享了施毅教授解读《中国多粘菌素类抗菌药物临床合理应用多学科专家共识》的上半部分,接下来继续分享后续内容。

施毅教授解读《中国多黏菌素类抗菌药物临床合理应用多学科专家共识》(上)

第六部分由施毅教授和东南大学附属中大医院邱海波教授主写。针对多黏菌素应用的适应证,尽管多黏菌素可用于需氧革兰阴性菌敏感的各类感染,但《多黏菌素共识》推荐此类药物应只用来治疗确定或强烈怀疑由对碳青霉烯类耐药却对多黏菌素类敏感的革兰阴性菌引起的感染,主要是碳青霉烯类耐药肠杆菌目细菌(CRE)、鲍曼不动杆菌(CRAB)、铜绿假单胞菌(CRPA)等。

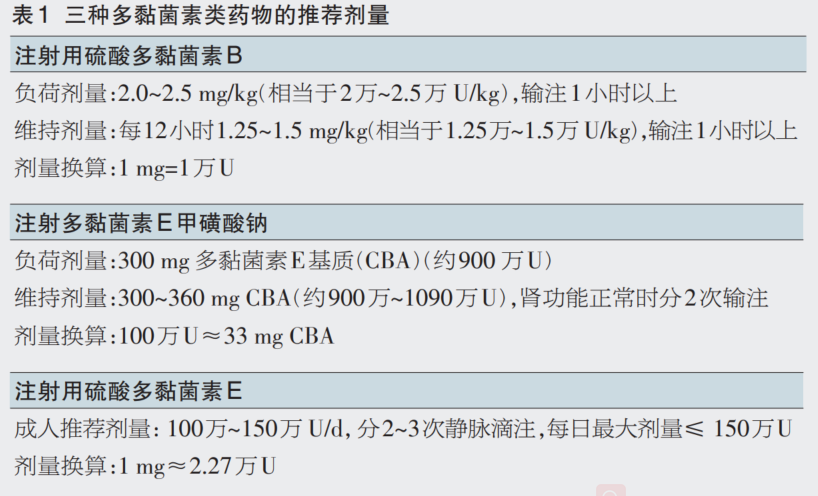

施毅教授介绍了《多黏菌素共识》中对三种多黏菌素类药物的推荐剂量(表1)。近期PK/PD研究证实,多黏菌素B给予负荷剂量可快速达到血药浓度;静脉给药方式q12h优于q8h,但对于我国特有的注射用硫酸多黏菌素E的静脉给药频次最优方式仍然缺乏相关循证医学证据。

此外,《多黏菌素共识》指出,由于高剂量多黏菌素类药物使用不仅没有增加治愈率,反而明显增加肾毒性,因此对于重症感染患者使用多黏菌素类药物时不需要额外增加用药剂量。

第六部分形成的推荐意见中还指出,由于注射用硫酸多黏菌素B主要经非肾脏途径排泄,因此对于肾功能障碍患者和连续性肾脏替代治疗(CRRT)患者也不建议调整每日剂量。多黏菌素E甲磺酸钠主要经肾脏代谢,对肾功能障碍患者建议必须按照肌酐清除率调整多黏菌素E甲磺酸钠的用药剂量。急性肝功能障碍患者无须调整剂量,但要密切监测血药浓度。使用体外膜肺氧合(ECMO)的患者在使用多黏菌素类药物时最好监测血药浓度。

多黏菌素类药物的不良反应及对策由复旦大学附属华山医院抗生素研究所王明贵教授牵头编写。对于多黏菌素类药物的肾毒性,主要有5点建议:① 应用多黏菌素类药物时尽量不应超过本共识所推荐的剂量,同时,有条件时建议进行治疗药物监测(TDM);② 避免伴随使用其他肾毒性药物;③ 相较于多黏菌素E甲磺酸钠,硫酸多黏菌素B急性肾损伤发生率相对降低;④ 不要用抗氧化剂来防止肾毒性;⑤ 如果为非感染性疾病,或者有其他较低肾毒性抗菌药物可以选择,可以停用多黏菌素。

施毅教授指出,多黏菌素的神经毒性发生率较低(<7%),可以着重关注其他不良反应。多黏菌素类药物所致的皮肤色素沉着不影响其抗菌治疗,但多数患者停药3~6个月后能自行减轻或消失。除此之外,施毅教授还指出,多黏菌素类药物与非去极化神经肌肉阻滞剂合用可能增强或延长神经肌肉阻滞,其他肾毒性药物合用也可能造成肾毒性的发生或加剧。

多黏菌素类药物血药浓度监测部分由复旦大学附属华山医院抗生素研究所张菁教授组织编写。多黏菌素类药物治疗窗窄,与产生肾毒性浓度几乎重叠,在使用此类药物时推荐进行TDM,同时需要采集稳态谷浓度和峰浓度,根据专门的公式进行计算。多黏菌素类药物对敏感菌最低抑菌浓度(MIC)≤ 2 mg/L时,多黏菌素E的Css,avg应达到2 mg/L,多黏菌素B的Css,avg为2~4 mg/L。

中国医科大学附属第一医院马晓春教授领衔编写了多黏菌素类药物的气道雾化应用部分。施毅教授强调,对于疑似或者确诊严重耐药革兰阴性菌感染的医院获得性肺炎(HAP)或呼吸机相关性肺炎(VAP)患者,如果需要多黏菌素静脉治疗,则应尽量辅助多黏菌素雾化吸入治疗。推荐剂量:① 多黏菌素E甲磺酸钠为50~75 mg CBA, 2~3 次/d;② 多黏菌素B推荐剂量为25万~50万U,2次/d;硫酸多黏菌素E推荐剂量为25万~50万U,2次/d。如果有条件,没有应用呼吸机治疗的患者最好使用振动筛孔雾化器雾化给药。多黏菌素E甲磺酸钠因其气道局部刺激性小、半衰期长、临床应用经验多、循证医学证据充分,成为国内外指南共同推荐的雾化吸入用多黏菌素类药物。近年来,随着使用硫酸多黏菌素B临床经验的增加,新指南中也推荐使用硫酸多黏菌素B雾化吸入。气道雾化吸入多黏菌素类药物引起的主要不良反应是气道痉挛,一旦发生立即停止吸入并给予解痉平喘药物。

上海交通大学医学院附属瑞金医院陈德昌教授牵头编写了多黏菌素类药物脑室内(IVT)或鞘内(IT)注射部分。《多黏菌素共识》建议,碳青霉烯耐药革兰阴性杆菌(CRO)导致的颅内感染(脑室炎或脑膜炎),可在静脉应用多黏菌素类药物的基础上同时联合IVT或IT注射多黏菌素。推荐剂量:① 多黏菌素B为5 mg/d;② 多黏菌素E甲磺酸钠为12.5万U(4.1 mg CBA)/d。IVT或IT注射多黏菌素类药物的主要不良反应是化学性脑室炎或化学性脑膜炎,多黏菌素类药物局部注射时联合糖皮质激素应用可能减少局部化学性炎症。

该部分由复旦大学附属中山医院胡必杰教授领衔编写。对于CRAB、CRPA、CRE等感染的治疗,不推荐单独应用多黏菌素类药物,通常采用两药或三药联合应用。联合治疗方案:① 联合另一种或更多种对CRO敏感的药物;② 如无敏感药物,在非敏感药物中选择相对折点MIC最低的药物联合治疗。

该部分由中国医科大学附属第一医院陈佰义教授领衔编写。施毅教授介绍,特殊人群的使用主要是指在儿童、孕妇和老年感染患者中使用多黏菌素类药物。由于这三类人群中的临床用药数据缺乏,应谨慎使用并严密监测不良反应。此外,还有一类特殊人群为超重患者。《多黏菌素共识》中建议超重患者的推荐剂量为:① 使用注射用硫酸多黏菌素B时按照校正体重计算剂量;② 使用注射用多黏菌素E甲磺酸钠时按照理想体重计算剂量或相对固定负荷剂量与维持剂量。

最后,施毅教授再次强调,多黏菌素E甲磺酸钠与硫酸多黏菌素E在适应证、PK/PD、推荐剂量和不良反应等方面存在极大差异,而硫酸多黏菌素B和硫酸多黏菌素E在各方面则更为相似,在临床应用中应注意区别,不要混淆,正确使用。

《中国医学论坛报》整理,转载请注明出处

查看更多