查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

贫血是世界上最常见的一种营养缺乏病,也是当前最受关注的公共卫生问题之一。随着各地“互助献血”政策的取消,供血与用血矛盾加剧的局面下,贫血管理和血液管理显得尤为重要。为提高患者贫血认知、更好地完善患者贫血管理,2018年,中华医学会血液学分会红细胞疾病学组在全国召开系列大型义诊活动。众多知名专家走进基层,为区县医生提供专业指导,传递临床治疗新进展,同时和患者面对面疾病诊疗,为患者提供服务和帮助。

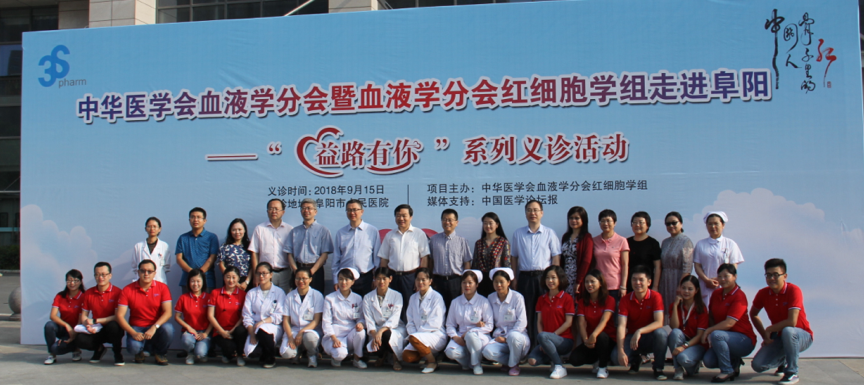

9月15日,全国第三场义诊即“中华医学会血液学分会暨血液学分会红细胞学组走进阜阳”在安徽省阜阳市人民医院召开,现将义诊活动内容精粹如下,以飨读者。在学术报告环节,在阜阳市人民医院冉献贵教授的主持下,兰州大学第二医院张连生、四川大学华西医院牛挺作为大会主席,几位教授分别对贫血的机制和危害、血常规指标的解读以及慢性病贫血的诊治进展进行了介绍。出席会议的还有阜阳市卫计委刘伟主任。

在学术报告的同时,兰州大学第二医院李莉娟教授、四川大学华西医院吴俣教授、天津市第一中心医院赵明峰教授、中南大学附属中大医院高冲、南京市第一医院薛军教授、南京中医药大学附属医院孙雪梅教授在阜阳市人民医院进行了义诊活动,对当地群众的相关疾病情况以及化验单进行详细解答和诊疗,对贫血相关疾病进行科普教育和诊断,效果很好,获得当地群众的一致欢迎。

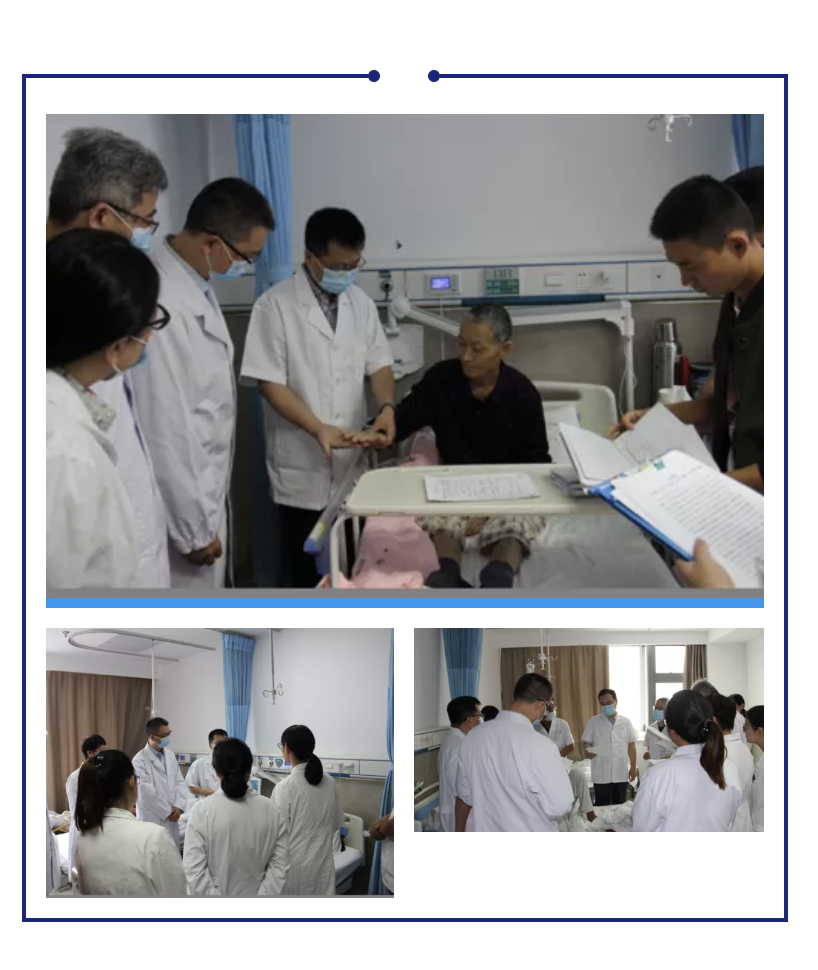

随后,进行学术报告的专家和进行义诊的专家跟随阜阳市人民医院冯玉虎教授到病房进行了疑难病例的讨论。

贫血的病因、机制及危害

讲者:天津医科大学总医院 王化泉

贫血的概念及分类 贫血是指外周血红细胞容量减少,低于正常值下限,不能运输足够的氧至组织而产生的综合征。其测定复杂,临床上以血红蛋白(Hb)浓度代替。按照不同的评价标准,贫血分类呈多样化

病因及发病机制 贫血常见的发病机制包括红细胞生成过少(造血干祖细胞异常、造血微环境异常、造血原料不足或利用障碍)、破坏过多(红细胞膜缺陷、遗传性酶缺乏、遗传性珠蛋白生成障碍、血红素异常等红细胞自身异常所致,及免疫性、血管性等红细胞外部异常所致)及丢失过多(出凝血疾病、非出凝血性疾病、手术失血及术后隐形失血)等。

贫血的临床表现及危害 贫血的临床表现与贫血程度和速度相关,尤其后者的影响更明显。其最常见的表现为皮肤黏膜苍白,其他系统表现还包括心悸、气短、头痛头晕、食欲不振、恶心、蛋白尿、多尿、低热等。贫血危害累及全身多个系统或脏器,包括中枢神经系统、心血管系统、呼吸循环系统、皮肤、肾功能等;对各发病人群有着严重危害,值得重视。

血常规指标解读及血细胞减少的鉴别

讲者:中山大学孙逸仙纪念医院 马丽萍

马教授对血常规指标的解读和血细胞减少的鉴别进行了阐述。她指出,首先,对于白细胞分类,比例比绝对值重要;对于红细胞,主要看红细胞的大小以及血红蛋白的浓度。另外,要注意报告的误差,对于血小板会出现的“假性”异常也要注意,需要复查。当然,还有一点,不要轻易给患者诊断“白血病”;而对于贫血,不仅仅要诊断,还需要鉴别是哪一种原因引起的贫血、贫血的程度等。

慢性病贫血诊治进展

讲者:浙江中医药大学附属第一医院 林圣云

慢性病贫血(ACD)是指继发于慢性感染、炎症和恶性肿瘤的一组轻-中度贫血,表现为红细胞寿命缩短、铁代谢障碍、炎症性细胞因子增多导致红细胞生成素减少,以及骨髓对贫血的代偿性增生反应抑制。ACD发病率仅次于缺铁性贫血,是住院患者中最多见的贫血。

ACD的发病机制核心是免疫激活导致促炎细胞因子水平升高。具体有三个方面的机制:铁调素引起的铁代谢失调;EPO分泌相对不足/作用钝化;骨髓内红细胞生成受到抑制并伴随着红细胞寿命缩短。

对于ACD的诊断,铁代谢及骨髓检查具有重要意义。治疗则主要是针对基础疾病,另一方面是如果存在缺铁证据则需要补铁。促红细胞生成素治疗在多发性骨髓瘤患者中有效率为80%,在类风湿性关节炎和慢性肾病患者中有效率接近95%。另有研究报道,EPO在铁储存量多的患者中疗效差,由此提出铁螯合剂在ACD治疗中的应用。而在ACD发病中,细胞因子发挥重要作用,有研究报道,TNF双价抗体治疗ACD,贫血明显改善。

【疑难病例讨论】

【义诊一角】

查看更多