查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

概述

肿瘤相关静脉血栓栓塞症(tumor-associated venous thromboembolism,TAVTE)指恶性肿瘤患者合并静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE),发病率为4%~20%。流行病学研究分析发现,在所有首次发生VTE的病例中20%~30%和肿瘤相关;而肿瘤症患者VTE的发生率比非肿瘤患者高4~7倍,且呈逐年上升趋势。肿瘤患者发生VTE的累积发生率为1%~8%。VTE为肿瘤的重要并发症之一,也是导致肿瘤患者死亡的原因之一。

肿瘤患者为VTE发生的高危人群。国外循证医学研究发现,在肿瘤患者中VTE形成风险升高4.1倍,而在接受化疗的患者中则升高6.5倍。在所有VTE患者中,肿瘤患者占20%,其中接受化疗的患者约占所有VTE患者的13%。为此,2010年国内首先由中国临床肿瘤学会(CSCO)及哈尔滨血液病肿瘤研究所制定了《肿瘤相关静脉血栓栓塞症的预防与治疗专家共识》。2014年8月专家组对该共识进行修订,制定了《肿瘤相关静脉血栓栓塞症的预防与治疗中国专家指南(2015版)》,引起肿瘤界相关医护研人员的重视,成为肿瘤VTE防治的指导性文献。

为加强对肿瘤患者的VTE防治工作,提高肿瘤患者的生存率,结合美国国立综合癌症网络(NCCN)和国际血栓与止血学会(ISTH)相关指南更新,采纳国内临床肿瘤及血液学和止血血栓专家对肿瘤患者VTE的发生率、危险因素、预防方法与治疗原则的更新建议,最终形成中国肿瘤相关静脉血栓栓塞症预防与治疗指南(2019版),供临床肿瘤医师参考。

2019版指南更新要点:1)增加了导管相关血栓的诊治流程;2)抗凝药物推荐中,增加了口服直接Xa因子抑制剂(如利伐沙班)。

01

VTE的诊断

1.1 深静脉血栓

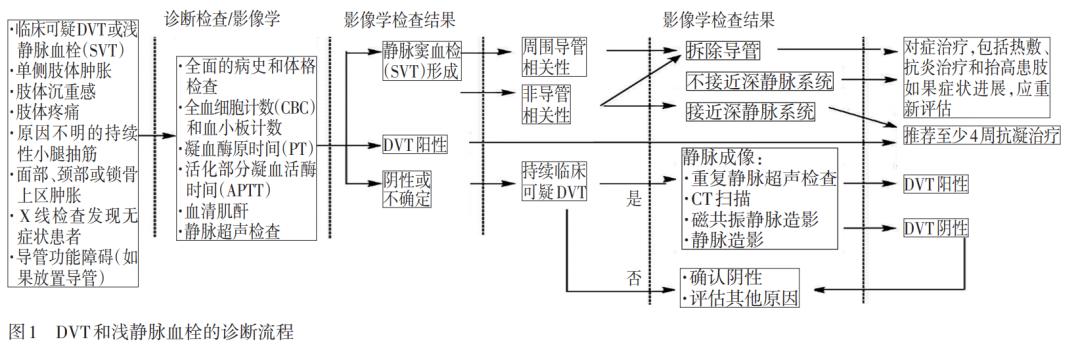

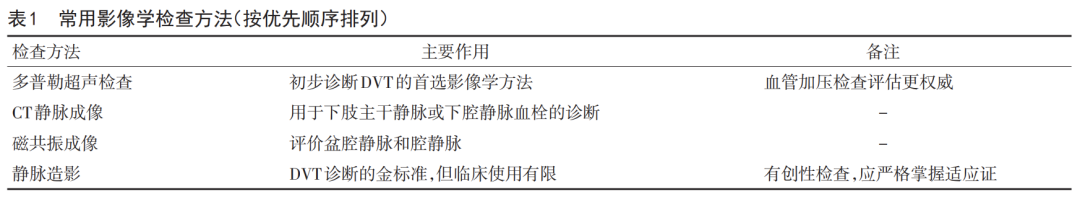

深静脉血栓(deep venous thrombosis,DVT)典型的临床症状包括疼痛、静脉血栓形成的同侧下肢远端水肿和沉重或锁骨上区水肿,但并非所有病例均存在下述症状(图 1和表 1~2)。

1.2 浅表血栓性静脉炎

浅表血栓性静脉炎的诊断主要根据临床症状(如触痛、红斑、浅静脉相关性坚硬条索)和超声检查DVT的阴性结果。诊断流程与DVT诊断相同。症状进展期间,应进行随访影像学评价。

1.3 肺栓塞

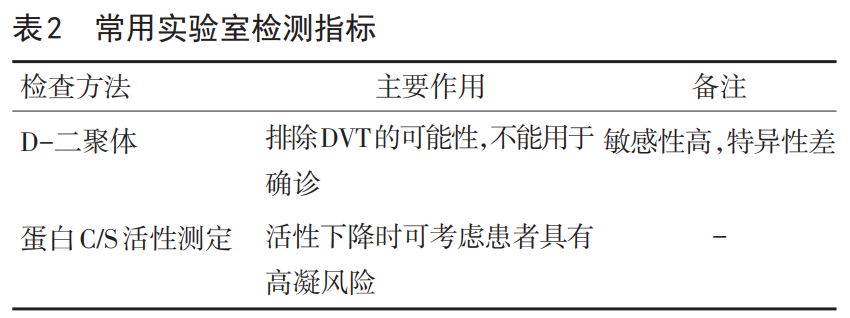

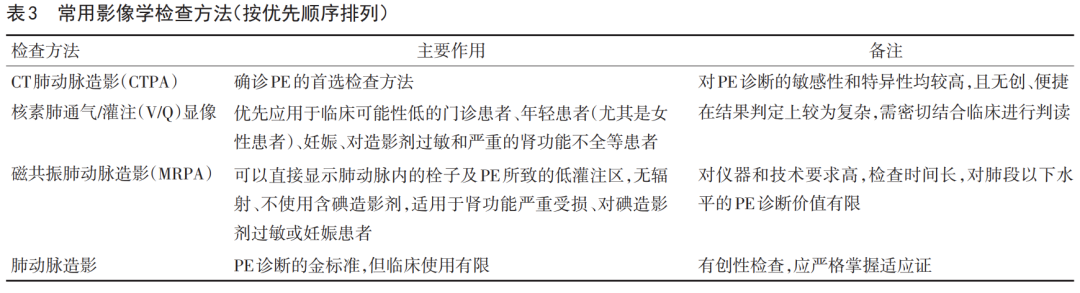

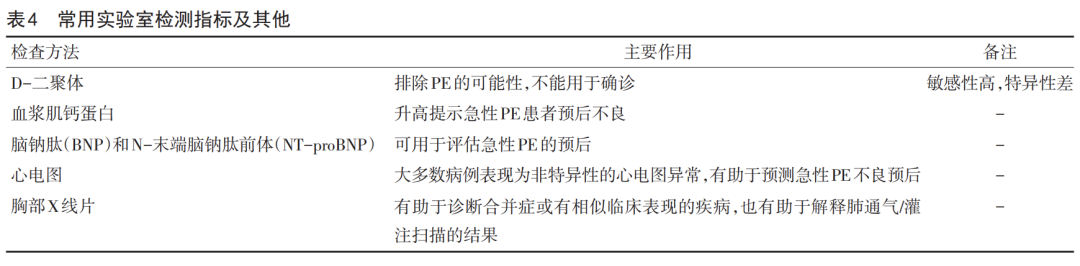

肺栓塞(pulmonary embolism,PE)典型的临床症状包括不明原因的呼吸急促、胸痛、心动过速、情绪不安、呼吸急促、晕厥、血氧饱和度下降,但并非所有PE均存在上述临床典型症状(图 2和表 3~4)。

02

VTE的治疗

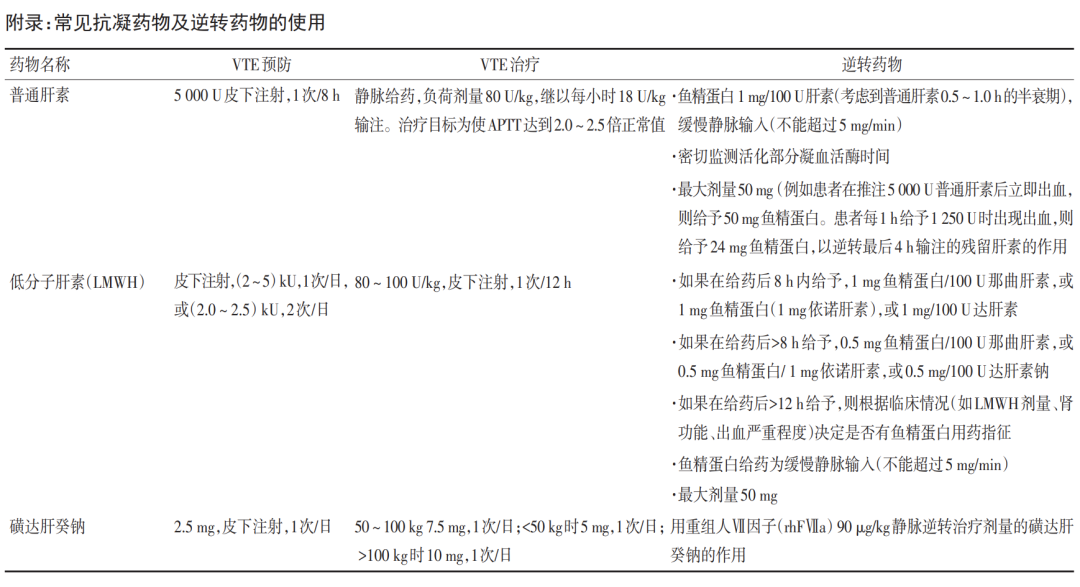

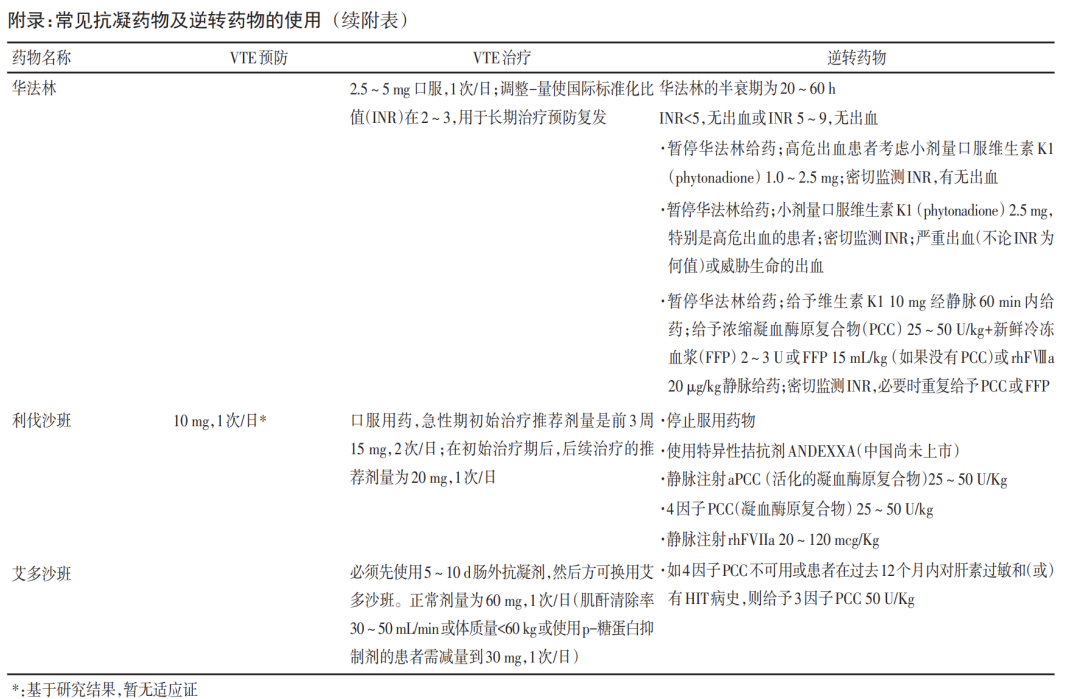

抗凝治疗为VTE治疗的基础。在诊断为VTE后,无抗凝禁忌证的情况下应立即进行抗凝治疗。可用药物包括肠外抗凝剂[普通肝素(UFH)、低分子肝素(LMWH)、磺达肝癸钠(fondaparinux)],华法林以及口服直接Xa因子抑制剂(如利伐沙班),详细介绍可参见VTE治疗中的抗凝药物(2.5)。肿瘤DVT患者应接受3~ 6个月以上的抗凝治疗,而合并PE的患者应接受6~12个月以上的治疗。对于患有活动性肿瘤或持续危险因素的患者,应考虑无限期抗凝。

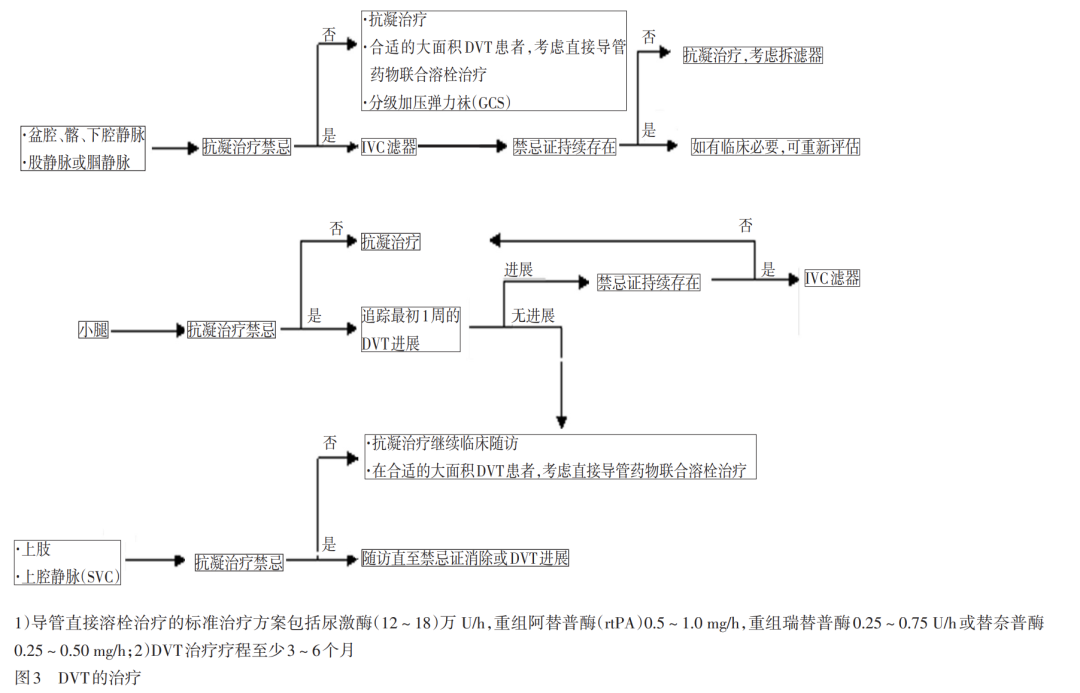

2.1 DVT的治疗

肿瘤DVT患者无抗凝治疗禁忌证,应在确诊DVT后立即启动抗凝治疗。同时,使用溶栓药物可促进血栓溶解,有助于减少长期并发症,如血栓后综合征(post-thrombotic syndrome,PTS)。可用的溶栓药物包括尿激酶、链激酶,以及新型重组组织型纤溶酶原激活剂如阿替普酶、瑞替普酶和替奈普酶。需要注意的是,溶栓药物有增加出血并发症的可能性。

对于有抗凝治疗绝对禁忌证的急性近端下肢DVT或PE患者,应考虑下腔静脉(inferior vena cava,IVC)滤器放置。由于滤器长期置入可导致IVC阻塞和较高的DVT复发率等并发症,为减少这些远期并发症,建议首选可回收或临时滤器,待发生PE的风险解除后取出滤器。DVT的治疗见图 3。

2.2 PE的治疗

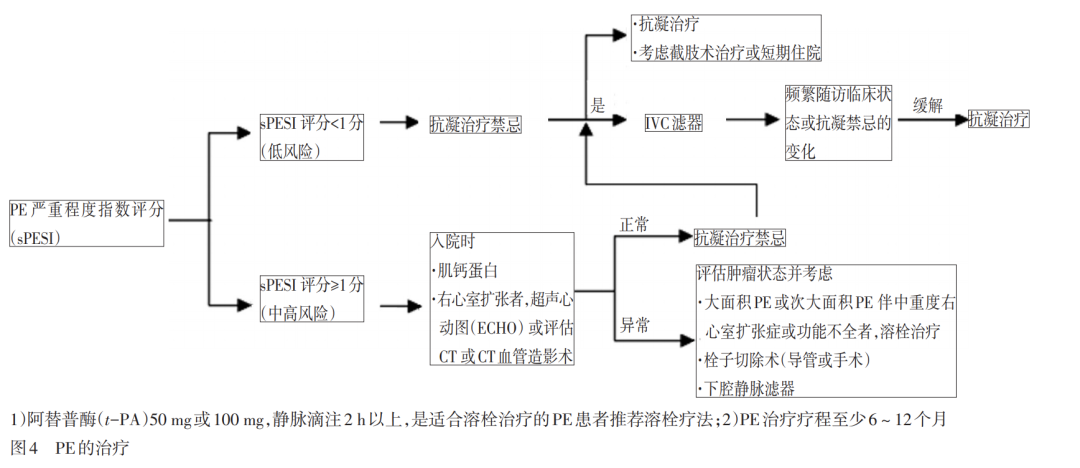

无抗凝治疗禁忌证的患者,一旦确诊PE,应立即启动抗凝治疗;诊断PE的同时或一旦获得相关数据,应立即进行风险评估。美国胸科医师学会(ACCP)指南建议在选定的患者中使用溶栓治疗,如PE伴有低血压或血流动力学不稳定,且无高出血风险者。

溶栓(局部或全身给药)绝对禁忌证包括:结构性颅内疾病、出血性脑卒中病史、3个月内缺血性脑卒中、活动性出血、近期脑或脊髓手术、近期头部骨折性外伤或头部损伤、出血倾向(自发性出血)。相对的溶栓禁忌证包括:年龄>75岁、收缩压>180 mmHg、舒张压>110 mmHg、近期非颅内出血、近期侵入性操作、近期手术、3个月或以上缺血性脑卒中、口服抗凝药物(如华法林)、创伤性心肺复苏、心包炎或心包积液、糖尿病视网膜病变、妊娠。

对于有禁忌证的PE患者或溶栓后不稳定的患者,可考虑使用导管或手术取栓术和溶栓治疗。此外,这类患者可以考虑使用IVC滤器。对于抗凝无效的PE患者(2B类),非依从性抗凝治疗的患者(2B类),心脏或肺功能障碍患者复发PE严重到可导致危及生命,以及有多发PE和慢性血栓栓塞性肺动脉高压的患者(2B类)也应考虑使用IVC滤器(2B类)。由于滤器长期置入可导致IVC阻塞和较高的DVT复发率等并发症,为减少这些远期并发症,建议首选可回收或临时滤器,待发生PE的风险解除后取出滤器。PE严重指数简化版(sPESI)见表 5。PE的治疗见图 4。

2.3 浅表血栓性静脉炎的治疗

推荐消炎药、热敷及抬高患肢作为浅表性血栓性静脉炎的初期治疗。对于血小板计数<(20~50)× 109/L或严重血小板功能障碍的患者,应避免使用阿司匹林和非甾体抗炎药(NSAID)。

抗炎药物仅推荐用于浅表性血栓性静脉炎的对症治疗,而不作为DVT的预防性治疗。对于简单的、自限性浅表血栓性静脉炎,不建议预防性抗凝治疗。对于症状恶化的浅表血栓性静脉炎患者或累及邻近大隐静脉与股总静脉交界处大隐静脉近心端的患者,应考虑抗凝治疗(如至少4周静脉注射普通肝素或低分子肝素)。静脉用药应急治疗后可以选择过渡到口服抗凝药物。

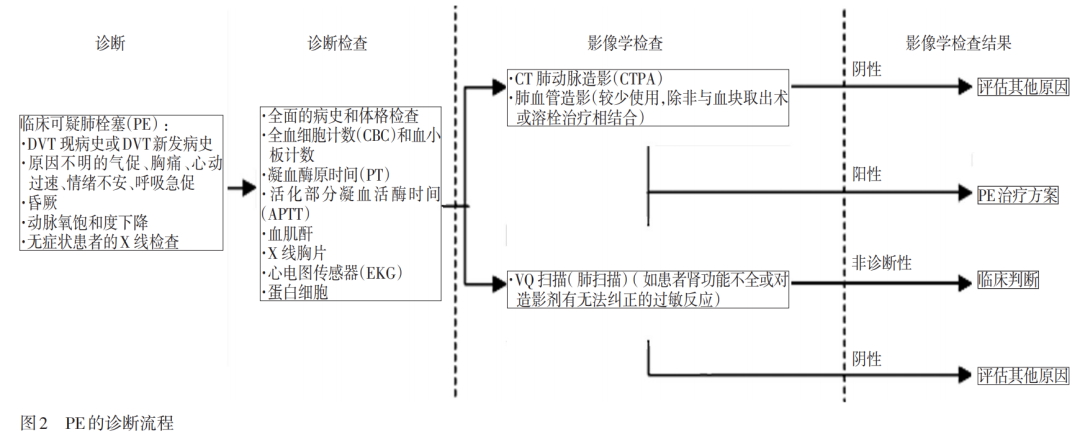

2.4 导管相关血栓的治疗

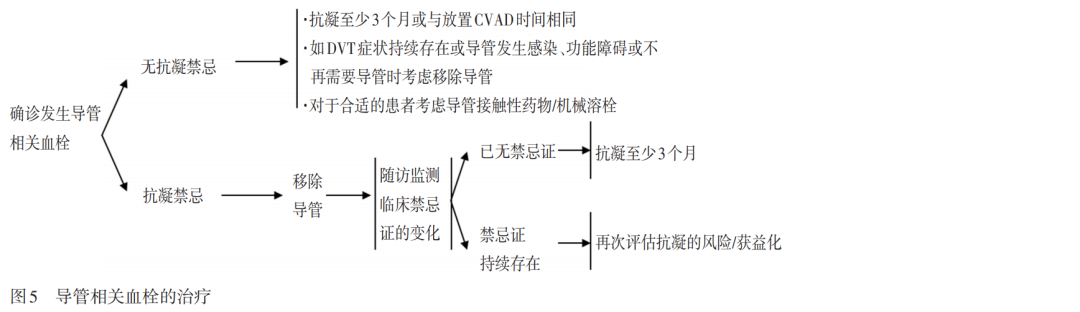

发现临床疑似导管相关血栓(症状可为单侧肢体肿胀、锁骨上间隙或颈部疼痛或导管功能障碍等),可通过静脉超声、CT静脉成像、MRI静脉成像或X线静脉成像进行确诊。对于确诊的导管相关血栓,可以参考图 5的流程进行治疗。在导管相关血栓治疗的过程中,导管移除不是必需的。

2.5 抗凝药物

2.5.1 肠外抗凝剂(UFH、LMWH或fondaparinux)肠外抗凝剂可用于急性期抗凝,治疗时间至少应为5~7天。在长期治疗近端DVT或PE的前6个月内,可考虑使用LMWH单药治疗,但也需要考虑患者偏好,用药的可行性和费用等问题。由于在肿瘤患者中未评估过使用时间超过6个月的LMWH,因此对于需要更长时间抗凝治疗的患者应考虑转为口服抗凝药物治疗。

2.5.2 口服直接Xa因子抑制剂 口服直接Xa因子抑制剂利伐沙班具有治疗窗宽,无需常规凝血功能监测的优势,是抗凝治疗的首选单药治疗方案之一,从急性期即可开始使用。此推荐是基于SELECT-D研究结果,同样的推荐也出现在NCCN、美国临床肿瘤协会(ASCO)和ISTH相关指南中。利伐沙班的治疗推荐剂量是前3周剂量为15 mg,每日2次,之后维持治疗及降低DVT和PE复发风险的剂量为20 mg,每日1次。

2.5.3 华法林 华法林可用于VTE肿瘤患者的长期抗凝治疗,在使用时应该有至少5天的肠外抗凝剂过渡期,在此期间肠外抗凝剂与华法林重叠使用,直至患者国际标准化比值(INR)达到2~3。为确保华法林使用的疗效和安全性,必须要定期监测INR。

注:对于出血风险较高的肿瘤患者推荐使用LMWH,特定的口服直接Xa因子抑制剂是可替换方案。出血风险较高的患者人群包括:原发病灶完整的胃肠道癌;泌尿生殖道、膀胱和肾盂输尿管高出血风险肿瘤;活动性胃肠道黏膜异常(如十二指肠溃疡、胃炎、食管炎或结肠炎)患者。

03

VTE的预防

预防VTE的流程见图 6。

3.1 住院患者

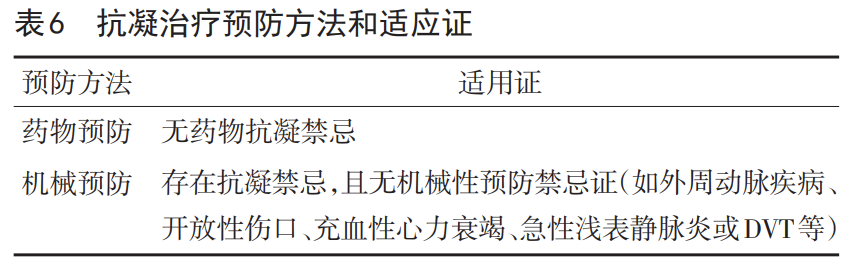

建议对所有诊断为活动性肿瘤或临床怀疑患有肿瘤并且没有此类治疗禁忌证的住院患者进行预防性抗凝治疗,见表 6。

3.2 门诊患者

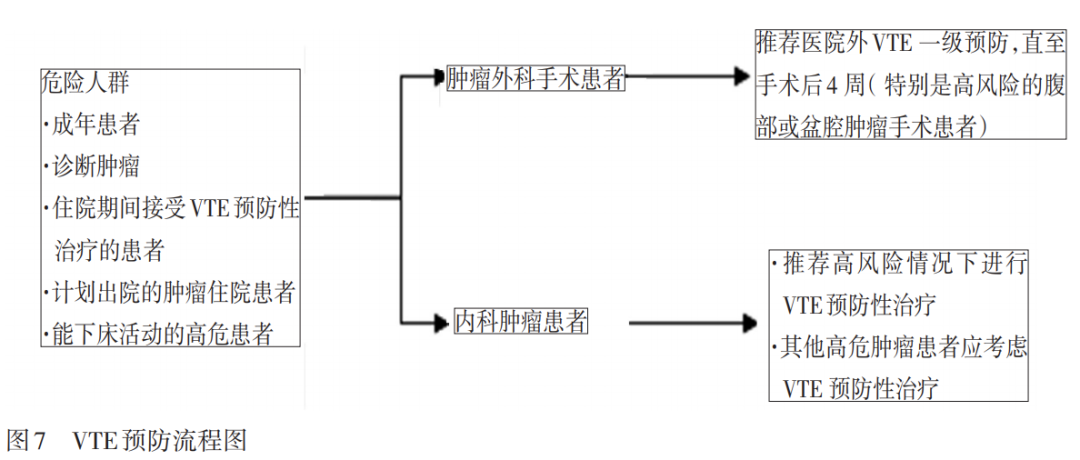

出院后患者和下床活动的高危肿瘤患者的VTE预防见图 7。

建议对VTE风险较高的外科肿瘤手术患者进行4周的抗凝以预防血栓事件。VTE风险较高的外科肿瘤患者的特征包括行消化道恶性肿瘤手术的患者、有VTE病史的患者、麻醉时间≥2 h、晚期疾病、围手术期卧床休息几天或更长时间以及年龄≥60岁患者。手术后4周抗凝预防可减少50%以上血栓事件。

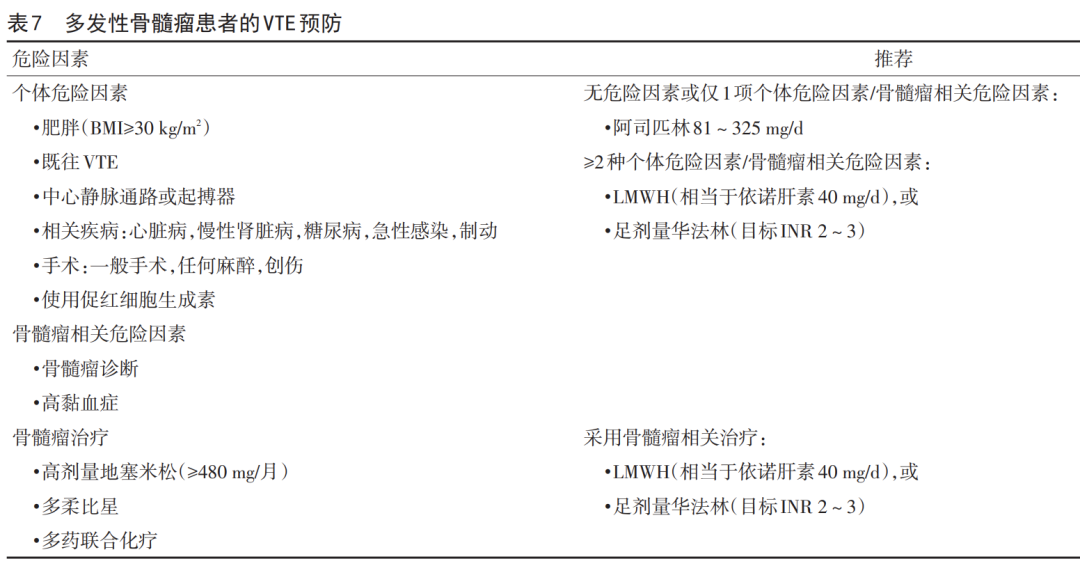

对于患有多发性骨髓瘤的患者,专家组推荐基于国际骨髓瘤工作组发布的风险评估模型来确定预防策略。LMWH(如依诺肝素40 mg/d)或剂量调整的华法林(INR 2~3)推荐用于多发性骨髓瘤患者预防VTE的发生(表 7)。

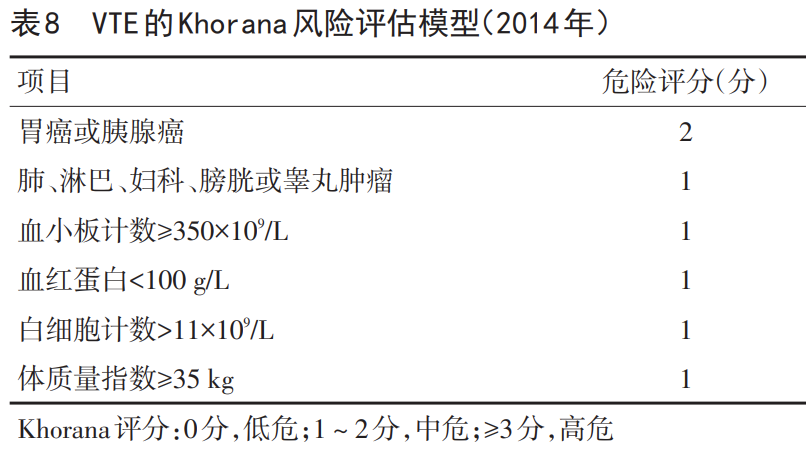

对于VTE高风险的门诊化疗肿瘤患者(基于Khorana风险评估3分或更高)可以考虑进行VTE预防。最新CASSINI研究显示,对于血栓高风险的门诊癌症患者(Khorana评分≥2分),服用利伐沙班10 mg,每日1次,可较安慰剂显著减少VTE和VTE相关死亡的发生(2.6% vs. 6.4%,HR=0.40,95%CI:0.2~0.8,P=0.007);同时并不增加大出血的发生率(2.0% vs. 1.0%,HR=1.96,95%CI:0.59~6.49,P=0.265)。基于CASSINI研究,最新的ASCO肿瘤血栓指南和ISTH指南均推荐在起始化疗,对起始化疗、Khorana评分≥2分、无药物间相互作用且无出血高风险(如胃肠道肿瘤)的门诊肿瘤患,建议采用利伐沙班作为血栓一级预防。VTE的Khorana风险评估标准见表 8。

04

抗凝禁忌与出血管理

4.1 抗凝治疗的禁忌

•近期中枢神经系统(CNS)出血、颅内或脊髓高危出血病灶

•活动性出血(大出血):24 h内输血超过2 U

•慢性、有临床意义的可测量出血>48 h

•血小板减少症(血小板计数<50×109/L)

•血小板严重功能障碍(尿毒症、用药、再生障碍性贫血)

•近期进行出血风险很高的大型手术

•凝血障碍性基础疾病

•凝血因子异常(如Ⅷ因子缺乏症,严重肝病)

•凝血酶原时间(PT)或活化部分凝血活酶时间(APTT)升高(狼疮抑制剂除外)

•腰麻或腰椎穿刺

•高危跌倒(头部创伤)

4.2 出血管理

一旦患者在抗凝过程中发生出血,应首先询问抗凝药物的末次使用时间;采血测肌酐清除率、血红蛋白;快速评估凝血状态,甚至药物血浆浓度(如可能)。根据出血的严重程度采取相应的治疗措施:

1)轻度出血:延迟用药或或停止用药。针对患者情况对症治疗。可结合患者的合并用药情况,调整抗凝药物的种类和剂量;

2)非致命性大出血:停用抗凝药物,针对患者情况,选择适当的支持措施,包括机械按压、内镜止血(如胃肠道出血)、手术止血、补液、输血、新鲜冰冻血浆和血小板替代等,也可以考虑使用拮抗剂;

3)致命性出血:立即停药,使用拮抗剂对症处理(见附录)。

来源:中国肿瘤临床

查看更多