查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心 周小燕、郭春艳、张茗卉、高红丽

临床上,大约20%-40%的缺血性脑血管事件源于心源性栓塞。正常窦性心律情况下,左心房内血栓的检出率很低,约为0.1%;其中心脏瓣膜疾病、左心功能不全、既往阵发心房颤动的患者更易出现血栓。

风湿性瓣膜病,特别是二尖瓣狭窄易合并左心房内血栓,其中约有70%位于左心耳;心房颤动也是形成左心房血栓一个重要的危险因子。左心室的血栓多发生于急性心肌梗死后,常见为心尖部位的附壁血栓,脱落后可造成体循环动脉栓塞。右心系统血栓与深静脉血栓脱落可导致肺循环动脉栓塞。

血栓形成的易患因素归纳为Virchow三联征,即血管内皮损伤;血流状态改变:血流缓慢、瘀滞或涡流形成;血液高凝状态:血小板和凝血因子增多或功能改变,凝血机能增强,纤维蛋白溶解系统活性降低。血栓的主要成分包括纤维蛋白、红细胞和血小板。经胸超声心动图是探查心腔内血栓的重要手段;经食道超声心动图被认为是探查心房及心耳血栓的金标准。

1

左心房血栓

风湿性心脏病、二尖瓣狭窄是左心房血栓最常见的病因;因二尖瓣狭窄,血流淤滞于左心房,左房内径增大,容易形成血栓;其次二尖瓣置换术后,抗凝治疗不充分,易导致血栓形成。

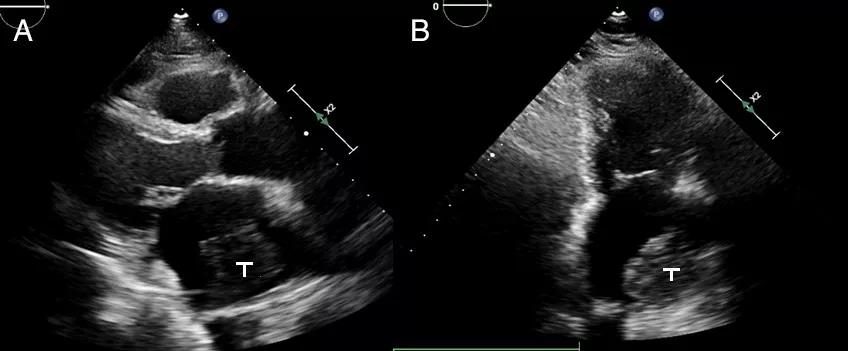

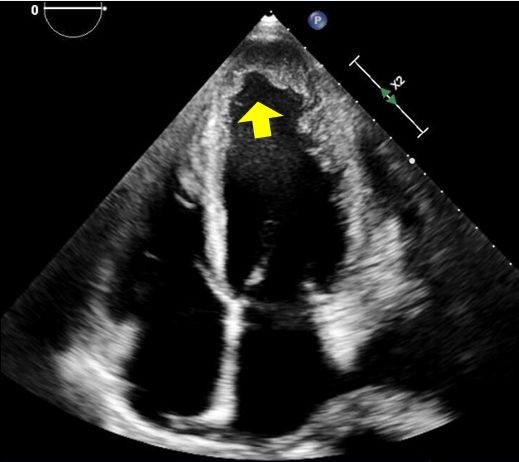

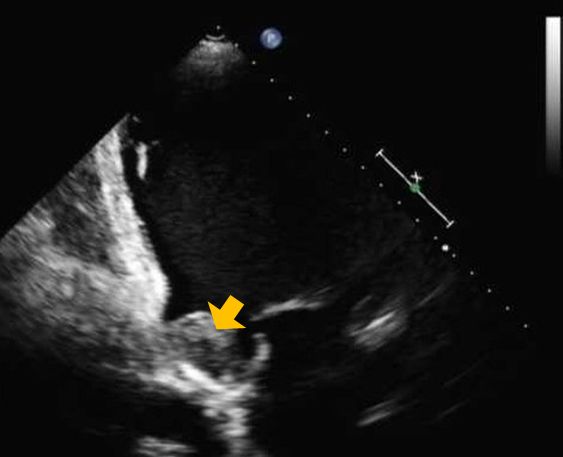

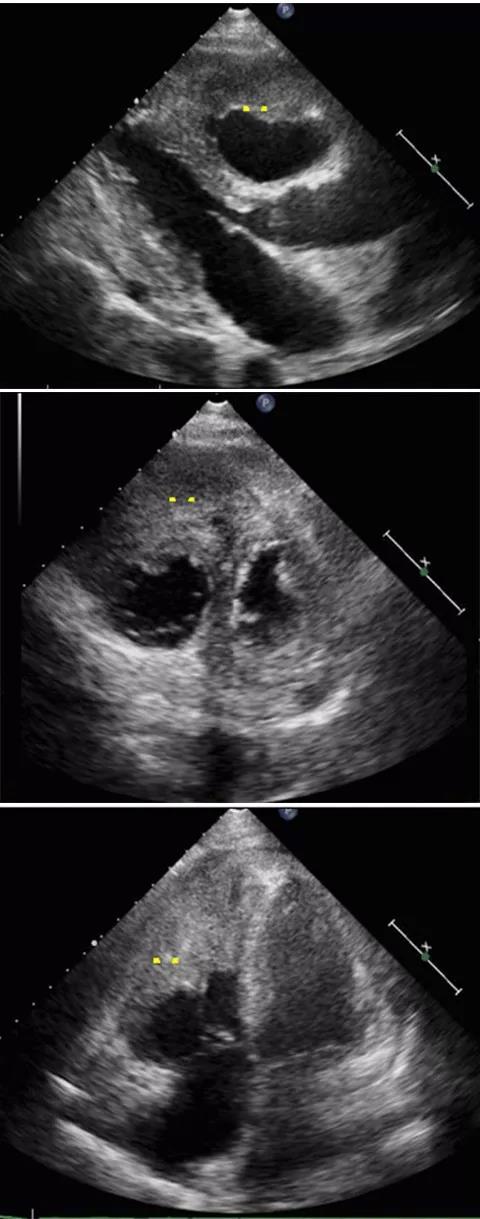

左心房血栓多位于左房后壁、侧壁及左心耳内;血栓直径可大可小,大者甚至几乎充满整个心房。血栓多数基部较宽,不随心脏收缩与舒张而活动。超声心动图上,血栓常呈中低回声,有时可见分层。左心房和左心耳血栓可单独存在或合并存在(图1和图2);超声心动图探及云雾状回声很常见,通常被认为是一种血栓前状态。

图1: 风湿性心脏病,二尖瓣狭窄,左房血栓。A 胸骨旁左室长轴切面 ,B 心尖二腔切面,T血栓

图2: 风湿性心脏病,二尖瓣狭窄,左心耳血栓。胸骨旁大动脉短轴切面,T血栓

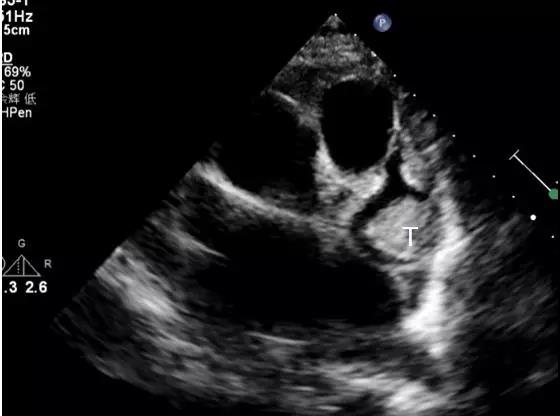

近来研究发现,二尖瓣生物瓣置换术后,发生血栓的情况也不少见(图3)。值得关注和进一步研究。

图3: 二尖瓣生物瓣置换术后,左心房血栓。A 经胸超声心动图,左室心尖四腔切面,B经食道超声心动图,双心房切面,T血栓

除了瓣膜性心脏病,心房颤动也是左房及左心耳内血栓形成的常见原因。房颤发生时,心房丧失正常的收缩功能,心房内血流缓慢、淤滞;尤其是左心耳形态不规则,内部结构常有分叶不光滑且血流缓慢,因此易于形成血栓。

常规经胸超声心动图不易探查到左心耳血栓,经食道超声检查,探头位于食管中段、左心房后面,能清楚地显示左心耳的形态、结构及血栓情况;多平面观察,尤其是食道三维超声心动图,能够更为清晰、直观地显示血栓的完整形态、数目及在心耳开口的空间定位(图4)。

图4: 持续性房颤左心耳血栓。A 经食道超声心动图,二维超声;B经食道超声心动图,三维超声,T血栓

2

左心室血栓

左心室附壁血栓是急性心肌梗死的并发症之一,发生率1%-6%。左心室血栓多发生于急性心肌梗死24小时至2周内;据报道,急性前壁心梗,血栓发生率约为7%-46%,因检查技术、检查时间及是否行抗凝治疗,不同研究中观察到的发生率不完全相同。

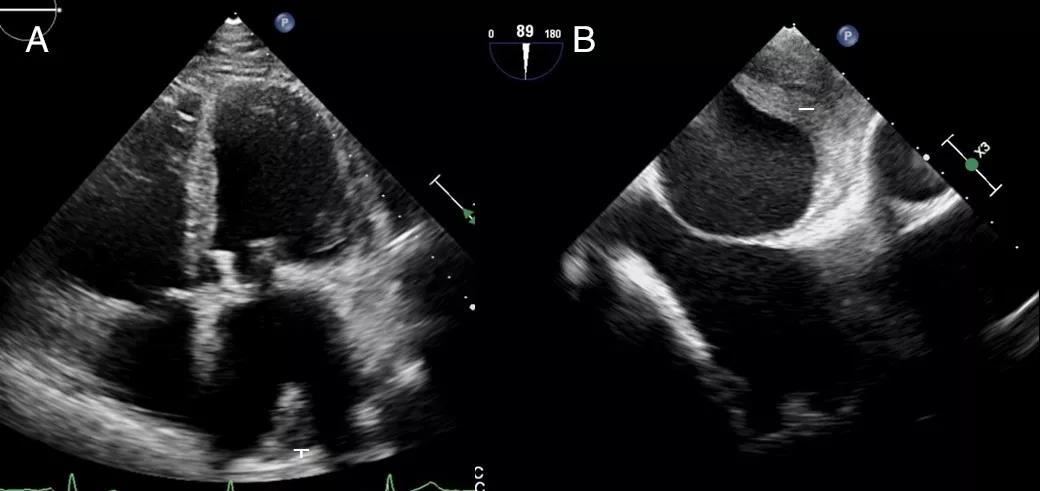

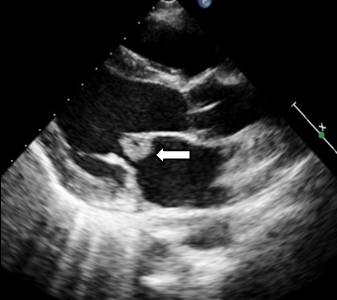

附壁血栓多位于心尖、室间隔、下壁等室壁运动显著减弱的部位,常见于室壁瘤形成的部位(图5、图6)。超声心动图是最常用的检查方法,敏感性(85%-90%),特异性(95%)。对于心尖部小的血栓探查时,需要特别仔细;否则容易漏诊;另外,由于心尖部处于超声波近场,近场杂波要避免误诊为血栓。

图5: 广泛前壁心梗左室心尖附壁血栓,箭头所指处为血栓

图6: 左室下壁心梗下壁基底段附壁血栓,箭头所指处为血栓

3

右房、右室血栓

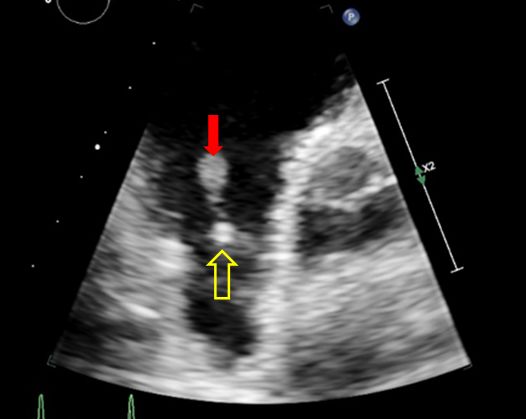

右房、右室血栓相对较少见,可来源于下腔静脉或下肢深静脉血栓;也可见于房颤或右心腔内置管等情况(图7);有时血栓可附着于三尖瓣叶上,随瓣膜启闭活动而摆动(附病例)。右心腔血栓尚未脱落时,大多数患者无明显临床症状,血栓一旦脱落,则造成肺栓塞,甚至危及生命。

图7: 右房内PICC置管末端血栓,空心箭头所指处为置管

4

鉴别诊断

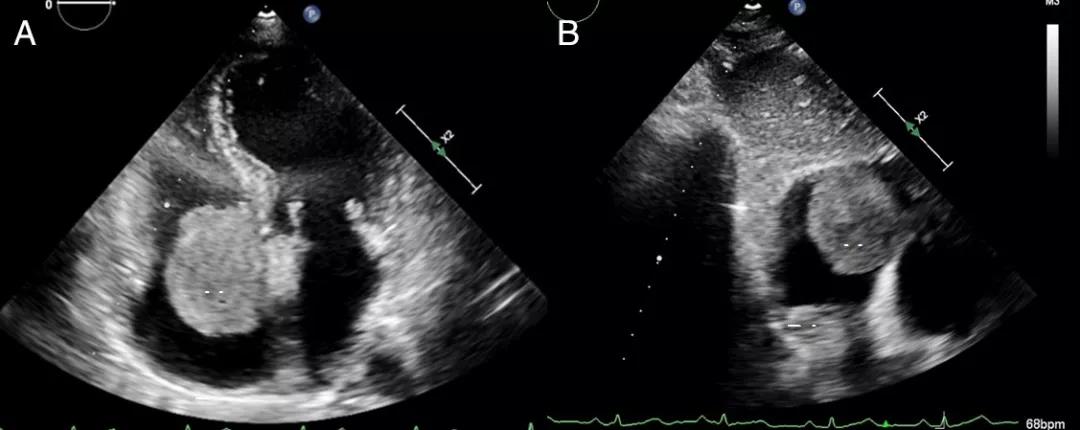

心腔内探及异常团块回声,还需与其他情况鉴别:如黏液瘤、转移性肿瘤、癌栓等情况。黏液瘤是心脏最常见的良性肿瘤,左心房内黏液瘤最多见,其次右房。

黏液瘤的超声心动图特点是:位于心腔内,形态呈圆形或椭圆形,回声均匀;常见有蒂附着于房间隔卵圆窝处(图8)。活动度大,可随瓣膜活动明显摆动,严重时可阻塞二尖瓣或三尖瓣开放、闭合,造成严重血流动力学障碍。黏液瘤亦可能部分脱落,产生栓塞事件。

图8: 右房黏液瘤,A心尖四腔切面;B剑突下双房切面,可见蒂与卵圆窝房间隔相连

血栓的大小不一、形态不规则;早期多呈低回声,随着时间的延长,血栓可呈等回声或高回声团块,甚至血栓内可出现钙化;团块的基底部一般较宽、无蒂,大多不活动或活动较小;但对于腔静脉来源的浮游血栓,活动度大;血栓患者多无明显心包积液。CDFI显示肿物内部及周边无血流信号。若心房肿块经抗凝或溶栓治疗后,肿块消失则可进一步佐证该肿块为血栓性病变。

心脏转移瘤较原发肿瘤更为常见,肿瘤细胞通过血液、淋巴液、血管及直接侵犯四个途径累及心脏。心脏转移瘤的原发灶最常见的部位为心包肿瘤(约占所有原发肿瘤的60%),肝癌、肺癌、乳腺癌、肾癌转移至心脏也较为常见。

右房、右室转移性肿瘤,多为恶性肿瘤。超声心动图特点:肿块形态、边界不规则;体积较大,内部为实性肿块,回声与肿块成分有关;大部分肿块体积大,肿块基底宽,与心房、心室壁粘连严重,活动度差;可伴有心包积液(图9,图10)。

图9: 肝癌术后癌栓经下腔静脉转移至右房,RA:右房:IVC 箭头所指处为转移

图10: 食管癌术后,癌症转移至右心室。胸骨旁长轴、短轴、心尖四腔切面显示右室团块

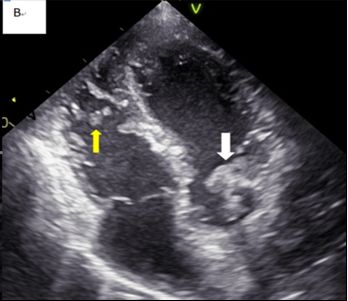

心腔内常见的异常回声还见于感染性心内膜炎赘生物回声(如图11和图12)。赘生物多发生于血流冲击或局部产生涡流的部位,主动脉瓣和二尖瓣赘生物多见,亦可波及腱索、乳头肌;赘生物大小不定、形状多样,团块状、条索状、扁平状或不规则形状;赘生物早期质地脆弱,易破碎和脱落,造成远端器官栓塞。

图11:感染性心内膜炎,二尖前叶瓣赘生物

图12:血流感染,脓毒症病人。主动脉瓣及右室内多发中等回声团块。白色箭头指主动脉瓣赘生物,黄色箭头指右室内赘生物。

总之,经胸超声心动图是筛查心腔内血栓最常用、最重要的检查手段,经食道超声心动图能够提供更准确、清晰的信息。瓣膜性心脏病、心房颤动常合并左心房、左心耳血栓形成;心肌梗死后,梗死部位附壁血栓是重要并发症。心腔内血栓的诊断需排除其他一些占位情况,以及超声近场杂波造成的伪影;同时应当多切面仔细扫查,尽量避免误诊和漏诊。

三尖瓣血栓合并肺栓塞一例

患者女性,61岁,工人。主因胸闷、气短、胸痛4天就诊于我院急诊,症状严重。查心率96次/分,血压70/50mmHg, PO2:50mmHg,D-Dimer:0.443mg/L(升高)。

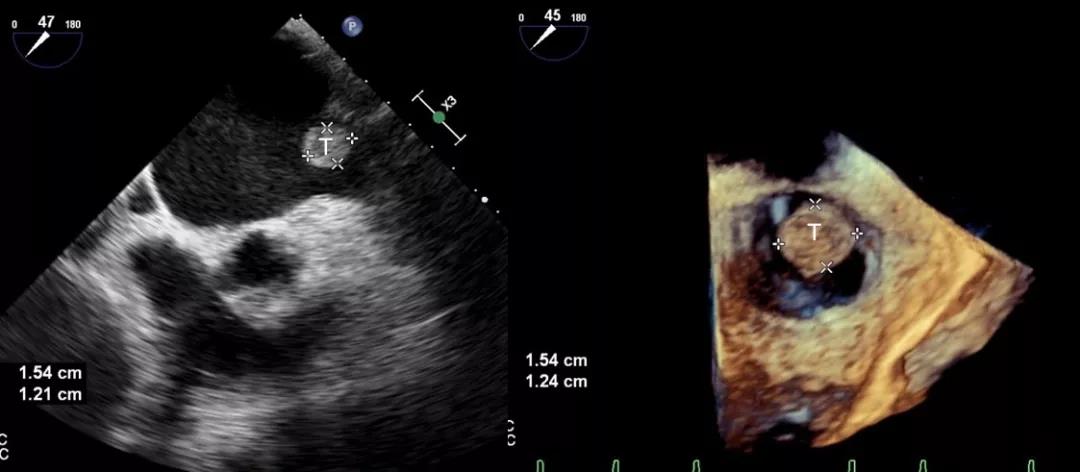

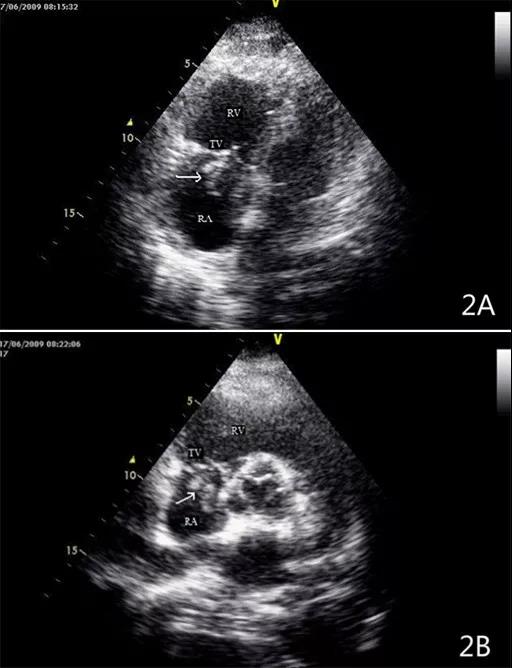

肺部增强CT(图13)示:肺动脉主干及双下肺动脉分支内可见多发充盈缺损,提示肺栓塞。床旁超声心动图(图14)示:三尖瓣附着物(赘生物?血栓?),三尖瓣关闭不全(中度),右房、右室扩大,肺动脉高压(中度),少量心包积液。双下肢静脉超声示:双下肢深静脉血流通畅。

图13:胸部增强CT,1A示右肺动脉见多发充盈缺损;1B示左肺动脉见多发充盈缺损(箭头所示)。

图14:床旁超声心动图示:右房内见漂浮的不规则回声,附着于三尖瓣前叶腱索上,2A示胸骨旁四腔心切面见不规则回声附着于三尖瓣心房侧;2B示大动脉短轴切面见不规则回声附着于三尖瓣心房侧(箭头所示)。

患者初步诊断考虑急性肺栓塞,三尖瓣附着物,三尖瓣关闭不全(中度),肺动高压(中度),心功能II级(NYHA分级),I型呼吸衰竭。考虑急性肺动脉栓塞与三尖瓣附着物脱落栓塞有关。

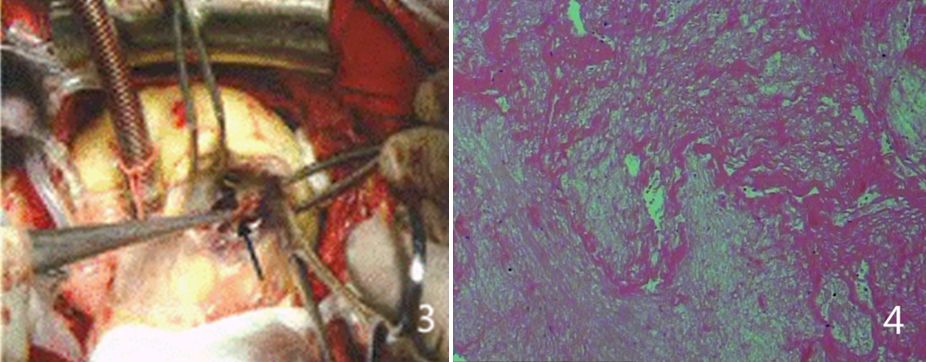

患者收入院给予对症治疗,并转入心外科于体外循环下行“肺动脉切开取栓术+三尖瓣取栓术+三尖瓣成形术”。术中切开右房见长条索形血栓,约2×10cm,缠绕于三尖瓣前叶腱索上(图15),术后病理示右房及肺动脉取出物符合血栓病变(图16)。

图15:术中见血栓,附着于三尖瓣前叶腱索上(黑色箭头)

图16:病理示三尖瓣血栓苏木精-伊红染剂×10

术后给予患者呼吸机辅助呼吸,心电监护,抗感染,调节电解质及酸碱平衡等对症治疗。行双下肢静脉SPECT显像,腹、盆腔CT等检查均未见发现血栓来源的支持资料。术后8月余复查超声心动图示:各房室内径正常,二尖瓣、三尖瓣轻度返流,肺动脉压正常。

本栏目由北京友谊医院心血管中心李虹伟教授团队与中国医学论坛报合作推出,聚焦心血管临床热点,欢迎关注。

查看更多