查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:河北医科大学第二医院胆胰内镜外科 侯森林教授 张立超教授 都海明副教授

主诉及病史

患者女性,76岁。腹痛、腹胀2月余,加重伴发热1个月入院。既往高血压病史4年,2型糖尿病病史2年,均未规律服药。

相关检查

查体 皮肤及巩膜无黄染,腹部膨隆,无胃肠型及蠕动波,腹软,上腹部可触及大小约10 cm×8 cm囊性肿物,质地稍韧,触痛,无反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未及,墨菲征阴性,叩鼓音,移动性浊音阴性,肠鸣音弱。

肝功能检测 血白蛋白29.9 g/L,甘油三酯2.05 mmol/L,胆固醇2.07 mmol/L,血糖15.42 mmol/L,胆红素及转氨酶未见明显异常。

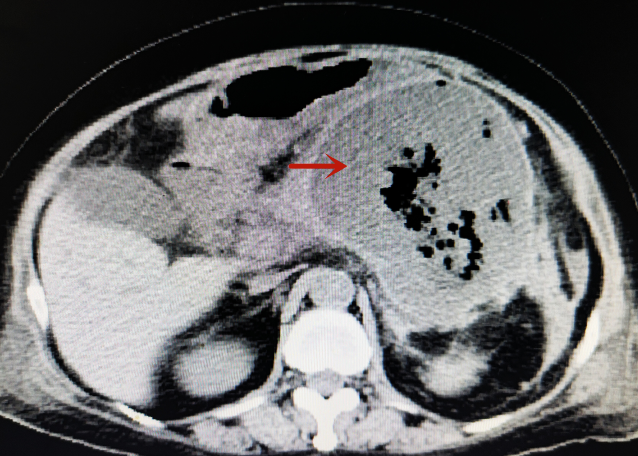

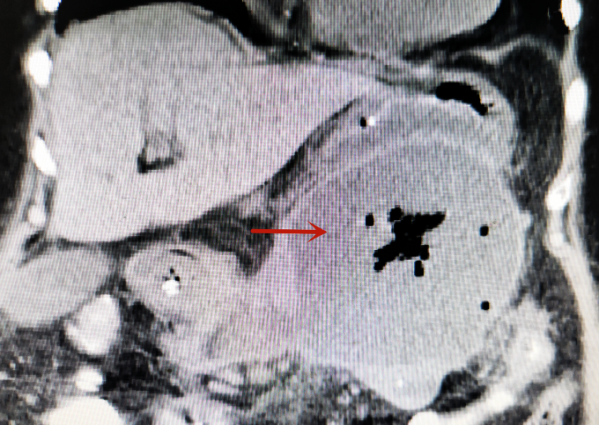

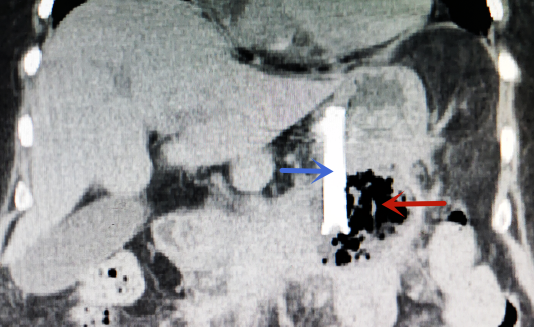

影像学检查 胸部CT提示两肺多发间质性改变,伴感染;两肺散在斑片状磨玻璃影,考虑渗出性改变。腹部CT(图1)提示胰腺头部肿胀,体尾部结构显示不清,局部可见囊肿低密度影,可见包裹性改变(11.5 cm×9.2 cm),内密度不均匀,多发积气;胰腺周围脂肪间隙密度增高,多发条絮影,考虑坏死性胰腺炎,伴包裹性积液。邻近胃壁、十二指肠壁毛糙;少量腹水;邻近腹膜及肾周筋膜增厚。

诊断

急性坏死性胰腺炎伴包裹性坏死;肺部感染;胸腔积液;2型糖尿病;高血压病;双小腿肌间静脉血栓。

图1a 图1b

图1 76岁老年女性患者合并急性坏死性胰腺炎,CT可见胰腺与胃后壁之间巨大包裹性坏死,期内大量积气(红色箭头指向包裹性坏死)。a. 腹部平扫CT横截面;b. 腹部平扫CT冠状位。

结合患者临床表现及相关检查结果分析:

① 患者为急性坏死性胰腺炎伴包裹性坏死,急性胰腺炎的急性期已过,目前处于渗出吸收期合并感染,治疗方法包括继续营养支持抗炎治疗、超声内镜下胰腺包裹性坏死胃吻合术和手术清创治疗,这三种治疗方法互为基础,互为补充。鉴于患者当前的情况,考虑损伤较小的超声下胰腺包裹性坏死胃吻合术更适宜。

② 患者一般情况差,须改善营养状态,增加器官功能支持治疗,以提高手术耐受性。

③ 患者胰腺体尾部包裹性坏死,内多发积气,可能原因为胰腺坏死合并产气菌感染,或者胰腺坏死与肠腔有内瘘。已行口服造影剂,明确没有肠瘘。

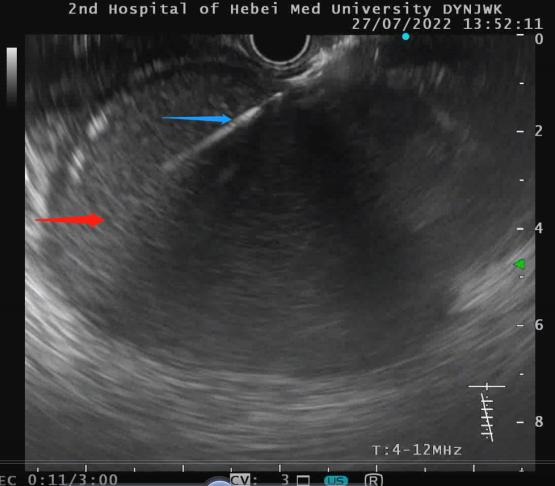

超声内镜进入胃内,见胃体后壁处黏膜受压,胃壁黏膜水肿。超声扫查见胰腺回声杂乱,胰腺体尾部囊性区,截面大小约95.6 mm×57 mm,其内为混杂回声,可见分隔及气体强回声影,内部未见血流信号。超声多普勒引导下以囊肿切开刀针对囊性区行穿刺,回抽为脓液,留取囊液20 ml送检;于囊肿切开刀内留置导丝进入囊腔,沿导丝将直径10 mm、长60 mm金属覆膜支架置入囊肿腔内,可见大量脓性液体流出,应用3枚钛夹固定金属支架;再次应用囊肿切开刀对囊性区行穿刺,并留置导丝进入囊腔,沿导丝将直径7Fr、长7cm的鼻囊肿管置入囊肿内,外自鼻腔引出(图2)。

图2 超声内镜胰腺周围包裹性坏死穿刺过程。 a.超声内镜扫查可见巨大无回声区(红色箭头),其内可见穿刺针(蓝色箭头)b.金属覆膜支架置入膨胀瞬间脓液引出图(绿色箭头)

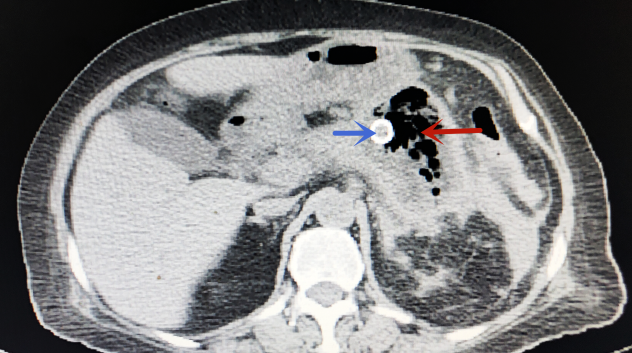

患者术后抗炎、冲洗治疗后,发热、腹痛缓解,并逐渐恢复正常饮食。复查CT(图3)提示支架引流通畅,包裹性坏死明显减少。患者顺利出院。

图3 胰腺周围包裹性坏死支架引流术后明显缩小(红色箭头指向坏死性包裹;蓝色箭头指向金属支架)。a.腹部CT横截面 b.腹部CT冠状面

急性坏死性胰腺炎合并包裹性坏死内镜下引流的并发症包括感染、出血、穿孔、支架移位等。该患者已经存在坏死物感染,因此要求经过胃壁的支架直径够大才能满足引流通畅,以期促进感染愈合。胃壁在坏死物的持续刺激下已经水肿明显,单纯穿刺加通道大扩张会导致出血风险增加。本次手术选择了直径10 mm的全覆膜金属支架,可以兼顾引流和预防出血。另外,坏死物引流困难,需要结合冲洗,所以本次手术另选穿刺点置入鼻囊肿管,方便观察囊肿内有无出血,并于必要时进行生理盐水的冲洗。

急性坏死性胰腺炎合并包裹性坏死的治疗目前以微创治疗为主。一般胰腺周围的包裹性坏死可选择超声内镜途径穿刺,对于肾周、盆腔等远离胰腺的坏死引流可选择经皮肾镜途径穿刺。该例患者包裹性坏死位于胰腺周围,并且合并感染,通过超声内镜穿刺引流放置10 mm金属腹膜支架,可在保证通畅引流的同时起到压迫穿刺部位的作用,避免了穿刺点出血的风险,结合鼻囊肿管的置入,完美解决了坏死物引流的问题,值得推广。

急性胰腺炎常见的病因包括胆石、酒精、高血脂、暴饮暴食以及遗传类因素。各种原因导致的急性胰腺炎,分为轻型、中重度和重度急性胰腺炎。后两者均伴有胰腺大量渗出及多脏器功能不全甚至衰竭。发病前两周为急性期,患者主要死因为全身炎症介质引起的多脏器功能衰竭。度过急性期后,为炎症吸收期,此时患者主要的风险就在于感染引起的感染性休克、出血等。

☆本栏目与河北医科大学第二医院胆胰内镜外科合作

☆每月一期,敬请关注!

查看更多