查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

临床上经常看到感染科医生开肝纤谱检查,到底有什么意义呢?我国每年有许多急性肝炎和肝炎病毒携带者发展为慢性肝炎,最终发展为肝硬化。肝纤维化是慢性肝炎向肝硬化发展的必经阶段,此阶段是个可逆过程,如果能及时发现肝纤维化,并及时加以控制,则可以有效阻断肝硬化的病情进展。鉴于肝脏穿刺组织病理的局限性,人们一直致力于寻找血清学指标来监测纤维化的发展过程和判断抗纤维化的治疗。

肝纤维化时肝脏沉积的纤维结构组织包括细胞成分及细胞外间质两大部分。细胞外成分包括:胶原、非胶原性糖蛋白、蛋白多糖,这三者统称为细胞外基质(ECM),系不溶性蛋白质,分布于肝脏间质、肝细胞及血管的基底膜上。在肝脏损害过程中,ECM合成量增多,各组分的比例与分布也发生变化。

反映胶原蛋白代谢改变的指标一般就是咱们临床上常见Ⅲ型前胶原肽(P-Ⅲ-P)和Ⅳ型胶原(C-Ⅳ)。

正常肝脏胶原含量较少,肝纤维化时,肝实质细胞减少,间质细胞和细胞外简直尤其是胶原明显增加。胶原的基因结构非常复杂,可长达38 kb,每个外显子均为54 bp,编码6个重复的Gly-X-Y肽;其间有80~2000bp内含子;不同型别的胶原基因定位于不同的染色体上。根据其基因顺序,将胶原分为14型,在肝脏中主要有5型,即Ⅰ、Ⅲ 、IN、 V、W型,其中含量最多的是Ⅰ和Ⅲ型,各占肝脏内胶原的40%左右。

胶原纤维的形成是先在细胞内合成前胶原,再分泌到细胞外。随着胶原纤维的形成,这些被切下的肽链以游离片段的形式出现于外周血中,其在血中含量与肝脏纤维化形成的活动程度密切相关,因此检测血中这些末端肽链的浓度,在早期诊断纤维化方面有重要作用。

P-Ⅲ-P系肝细胞及间质细胞分泌的Ⅲ型前胶原在细胞外基质中沉积前,经肽酶切下非球形伸展部即为前胶原肽游离入血,在此过程中Ⅲ型前胶原肽与Ⅲ型前胶原呈等克分子浓度产生。因此测定血中P-Ⅲ-P活性可作为了解Ⅲ型前胶原生成或分泌情况的指标。临床常规测定方法为RIA法,其参考范围为0.3-0.6ug/l。

血清P-Ⅲ-P含量是肝纤维化的早期诊断指标,也是反映慢性肝病纤维活动性和程度的指标;动态观察P-Ⅲ-P含量对判断肝脏纤维化的转归及观察抗纤维化药物的疗效具有较大价值;除肝脏纤维化引起含量增高外,其他组织或器官纤维化也可引起升高。

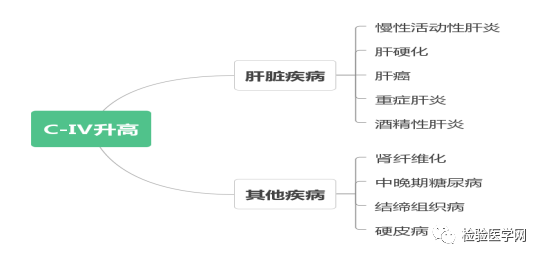

Ⅳ型胶原是细胞外基质的一部分,可形成基膜的核心部分,是构成肝基膜的主要成分。Ⅳ型胶原主要是反映血窦周围Ⅳ型胶原的沉积,血中Ⅳ型胶原的水平跟肝纤维化程度呈正相关。IV型胶原的常规测定方法为ELISA法,其测定结果的参考范围为13~74 ug/l。由于IV型胶原的合成和沉积更为明显,更能说明胶原生成增加,所以反映肝纤维化程度比P-Ⅲ-P更敏感。慢性活动性肝炎、肝硬化、肝细胞肝癌患者血清IV型浓度依次增加。

层黏连蛋白LN主要由肝细胞和内皮细胞产生。它和Ⅳ型胶原一起构成基膜的主要成分,分布在汇管区及中央静脉的血管、胆管基膜上,对于维持细胞的分化状态有重要意义。层黏连蛋白的临床常规方法为ELISA法,其参考范围为109.96±32.55 ug/L。

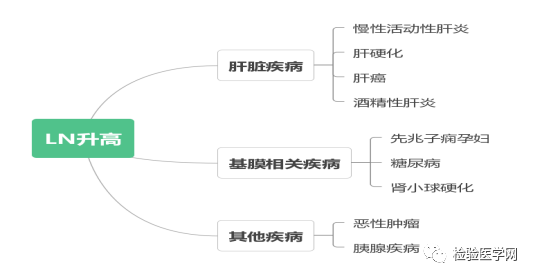

层黏连蛋白增高的临床意义:

1.慢性活动性肝和肝硬化患者血清LN水平明显高于慢性迁延性肝炎,且肝硬化>慢性活动性肝炎。酒精性肝炎、肝癌患者血清LN水平也明显升高。

2.门静脉压力改变,不仅可以作为评估肝纤维化非损伤性指标,而且可以用于临床上对肝硬化病情发展的评估。

3.肿瘤转移。

透明质酸HA,由成纤维细胞和间质细胞合成,是结缔组织基质的主要成分。结缔组织中,HA少部分经淋巴进入血循环,成为血中HA。临床常规方法为ELISA法,其参考范围为48~114 ug/L。

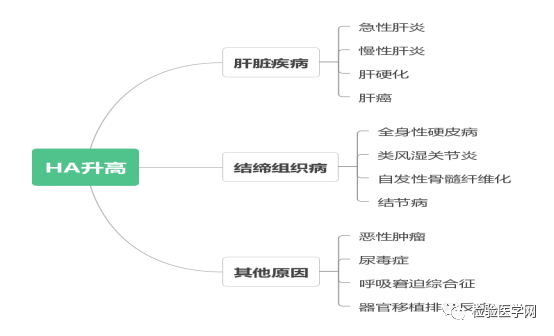

其升高的主要临床意义:1.判断肝脏损伤程度和纤维化发展变化、急性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、肝癌。2.恶性肿瘤患者血清HA依次升高。3.结缔组织病。

由于检测肝纤维化的单一指标只能反映肝纤维化的一个方面,并且因结缔组织受到全身代谢的影响,导致对肝纤维化诊断的特异性下降,但以上几个指标联合应用,可提高其特异性和灵敏度。肝纤维化指标异常不等于肝硬化,笔者想起几年前去临床实习遇到的一病例,当时感染科老师对肝脏纤维化指标还很重视。

患者男性,47岁,一个月前体检发现肝功能异常,一周前患者出现发热,最高39度,热高时头痛,全身酸痛。既往曾有“散发性瘙痒性皮疹”病史六年。

【体格检查】全身皮肤巩膜无黄染,全身可见散在多处小结节状、斑片状皮疹。

【实验室检查】

1. 血常规:WBC 5.0×109/L,N 59.7%,PLT 72×109/L,Hb 140 g/L。

2. 炎症性指标:CRP 48.6 mg/L,ESR及PCT无异常。

3. 生化:ALT/AST 239/560 U/L,TBIL 57.4 umol/L。

4. 肿瘤标记物均正常。

5. 凝血功能:D-D 2862 ug/L。

6. 肝纤维化指标:P-Ⅲ-P 160 ng/ml(正常参考值18 ng/ml),CIV 149.7 ng/ml (正常参考值30~140 ng/ml),HA 152 ng/ml (正常小于120),LN正常。

7. 其他:常规四项、肝炎五项、甲功等结果均未见异常。

辅助检查除B超可见肝实质回声偏细外,均未见异常。

【临床分析】患者中年男性,发现肝功能异常一个月,转氨酶进行性升高,胆红素升高,肝炎五项正常,肝纤维化指标异常升高,还有B超肝实质回声偏细,疾病诊断可能为以下几类:自身免疫性肝病;药物性肝炎;其他系统疾病(感染性疾病或者是肿瘤性疾病)。

临床大夫经验丰富,针对上几列鉴别诊断,做了抗核抗体谱,可溶性核蛋白抗体阳性,SSa阳性,自身免疫性疾病不能排除,唾液腺功能下降,唇腺活检:涎腺组织内可见淋巴、浆细胞巢浸润,予激素治疗后好转。最终诊断为干燥综合征,自身免疫合并药物性的肝功能损害。

上述病例充分地说明了一点,虽然这些指标的升高常提示肝组织内的纤维化形成,但其特异性不强,其他脏器的疾病也可以引起这几项纤维化指标的异常。我国的《慢性乙肝防治指南》中没有把血清肝纤维化四项指标列为重要的监测指标。对于身体无其他疾病的肝炎患者来说,如果四项指标中,有一项指标升高,可能肝脏已经开始纤维增生;如果两项或三项指标升高,则有明显的纤维增生。

当然仅凭血清学纤维化指标检测的结果,还很难确定肝脏纤维化增生的程度。当所有纤维化指标均有不同程度的升高,尤其是HA透明质酸成倍数以上升高时应考虑可能出现高度纤维化甚至早期肝硬化了。

还要说明一点的是实验室肝纤维化指标的异常并不意味着一定为肝硬化患者。临床上除用肝穿病理、B超、CT、MRI等诊断肝纤维化外,还有上述的血清学检查。而以上的血清学标志物分析时应结合临床症状和其他检测结果,某一项指标的异常不能完全确定肝纤维化或肝硬化。这是因为这些物质在肝脏内含量仅仅是整体含量的一小部分,同时其他一些原因也能造成某一项指标的改变。

总结临床意义的思维导图:

作者:太原市第八人民医院检验科 康婷芬

来源:检验医学网

查看更多