查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

1816 年,法国医生雷奈克(Laennec,1871-1826年)发明了世界第一个听诊器,他用木头制作了长23cm,宽4cm的圆管状永久性听诊器,并将自己在患者胸部听到的声音和疾病联系起来思考,从而作出不同的疾病诊断,因而被后人称为“胸腔医学之父”。200年来,听诊器是临床医生诊断疾病的基本工具之一,其魅力迄今未减弱,仍在发挥着重要作用。

听“音”识病,切勿轻视听诊的作用:从3则病例谈起

南京医科大学第一附属医院高级会诊中心 刘嘉玲

病例1

患者女性,19岁,因突发剧烈持续胸痛急诊。患者无高血压、糖尿病史。抢救后做冠状动脉(冠脉)造影,发现右冠脉严重狭窄,置入三枚支架。因病因不明,术后再做床边听诊,才发现右颈动脉有Ⅲ级杂音,右骼动脉无血管搏动音,此时才考虑大动脉炎诊断,并经影像学检查,确诊为大动脉炎(广泛型)。

本例是以急性冠脉综合征为首发表现的大动脉炎,听诊为本例诊断指引了方向。

病例2

患者女性,18岁,因高考体检发现高血压、舒张压高达110 mmHg来就诊。

进行体格检查,听诊与测血压发现下肢舒张压达130 mmHg,肾动脉听诊区(右)有Ⅲ级收缩期杂音,且腹主动脉、右颈动脉亦闻及杂音。影像学检查确诊为大动脉炎(广泛型)。而高血压是肾动脉狭窄的表现。

病例3

患者女性,20岁,发热,原因不明,当地医院给予一般治疗,但10天后仍发热。转入本院后经仔细体格检查,发现主动脉瓣第二听诊区舒张期杂音,提示其发热为感染性心内膜炎。

本例患者初诊时,若发现心脏杂音,即应先做血培养与超声心动图检查,而不应盲目采用抗菌药治疗。

上述实例足以证实在当今影像学检查盛行的时代,听诊检查仍是不可缺少的诊断步骤,能在第一时间为诊断提供重要线索。切勿轻视听诊的功能与作用,勤学苦练听诊本领并应用好这一检查手段是临床工作的基石,而床边仔细问诊与望、触、叩、听等检查可为精准医学提供不可缺少的重要信息。忽视床边检查常是诊疗错误的主要原因。

来源:中国医学论坛报2016年7月21日

医者必知:听诊器“进化史”

Laēnnec的听诊器

估计很多人都听说过这个“发明听诊器”的故事。在听诊器出现之前,医生们采用的是“直接听诊法”。就是把耳朵贴在病人身上直接听。

1816年,法国医生Laēnnec在接诊一位贵族小姐时,不好意思采用“直接听诊法”。他找来一张硬纸,卷成一个圆筒,一头按在病人的胸部,另一头紧贴在自己耳朵上,顺利完成了听诊。

(有同学会说,法国人也这么封建啊。谁说不是呢?)

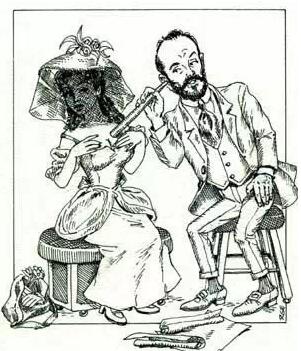

直接听诊法,确实有点儿不雅

羞涩的Laēnnec和他的女病人

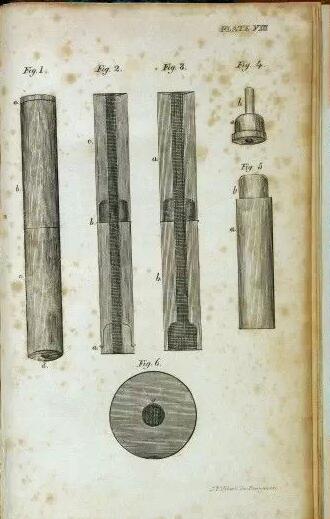

之后,Laēnnec使用各种材料,经过几年实验,设计制造了世界上第一个木质听诊器。1819年,他出版了一本书名巨长的书:《论间接听诊法及主要运用这种新手段探索心肺疾病》,“间接听诊法”从此横空出世。书中详细介绍了听诊器设计原理,而且此书连同听诊器一起出售。(有商业头脑啊,相当于出版一本《放射影像诊断原理》搭配卖CT机,这人当医生真是浪费了…)

再后来,人们不断地对听诊器进行升级改造。

1828年,听诊器的钟件变成漏斗形,耳件变小。

1843年,双耳听诊器出现。

1851年,听诊器胸件上安装了有弹性的薄膜。

1855年,双耳听诊器出现了可弯曲的管子。

1894年,带硬质震动膜的听诊器出现,称为“扩音听诊器”。

1925年,把钟件和硬质震动膜结合在一起的胸件出现,听诊器这才算是定型了。

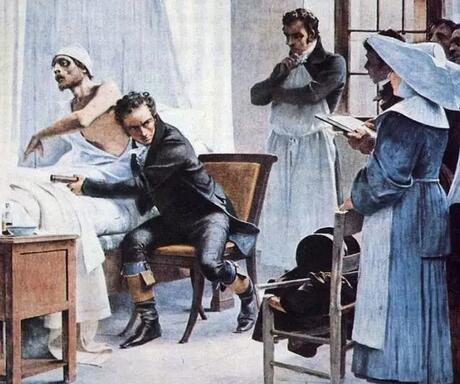

相当长一段时间里,直接听诊法和间接听诊法共存

这就是那本大牛的《论间接听诊法及主要运用这种新手段探索心肺疾病》De l’Auscultation Médiate ou Traité du Diagnostic des Maladies des Poumons et du Coeur

最初的听诊器,就像笛子,所以也叫“医生之笛”

后来,就改进了

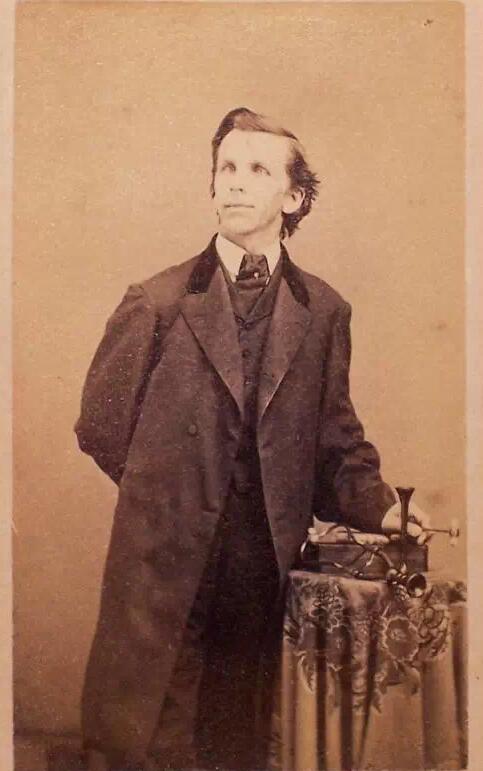

以前,有个听诊器是很牛叉的事情。这位医生有两个听诊器,任性啊任性...

这件古董听诊器绝对是艺术品啊

后来,听诊器就逐渐定型了。上个世纪初还出现过两个听头的听诊器,说是可以听出“立体声”。不怕做不到,就怕想不到啊...

听诊的未来

听诊器在不断发展。

2012年,墨尔本大学的四名学生研制了一种新型的数字听诊器,这种听诊器具备记录传声器,可以便捷地将病人的听诊结果直接通过手机传送,用于医生远程会诊。他们获得了那一年的微软创新杯。

插在手机上的听诊器

如今,具备蓝牙等各种功能的电子听诊器已经应用于临床,听诊所能获取的信息量也越来越多。

这些年,读到过一些谈论听诊问题的文章。这些文章大多从病人的角度出发,说现在门诊就诊时,很多医生不再听诊,而是直接开出一些化验单和检查单。有些人认为,这是医院“以检养医”的结果;有些人认为,这表明现在医生的临床基本技能降低了。这些问题确实也都存在。但,这些可能还不是最主要的问题。对很多病人来说,听诊其实是一种沟通,是一种来自于医患人员的安慰。少了听诊,他们就觉得医疗残缺不全。

大家都很清楚,终将有一天,可以完全由电脑来“听诊”、并作出判断。甚至,以前听诊的传统诊断价值,也会被其他先进的诊断技术所完全取代。

但是,这一天还没有到来。

所以,现在,无论从诊疗角度,还是从人文关怀的角度,我们都还是要尽可能地完成“听诊”这一医疗必备步骤。同仁们,请戴起你的听诊器。

会有同仁问,等到真的不再需要听诊器的时候,我们怎么样给病人传递人文关怀呢?我无法给出具体的答案。

或许,这个答案,要如同听诊器的发明与演变那样,历经岁月的磨练,才能来到人们的面前。

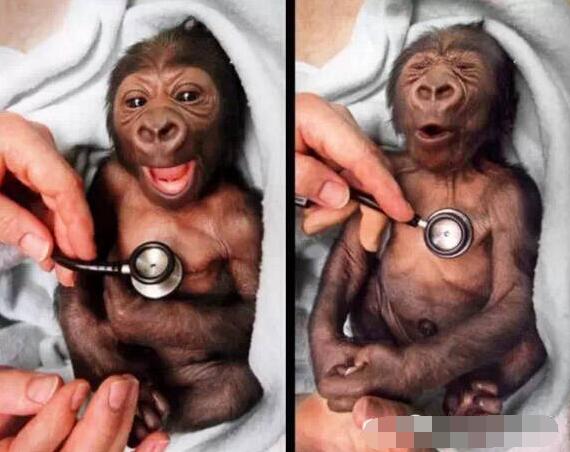

所有的老师在上“听诊”这一节课的时候,都会告诉学生:一定要把听头捂热了在给病人听诊。不然,病人就像这个小猩猩...

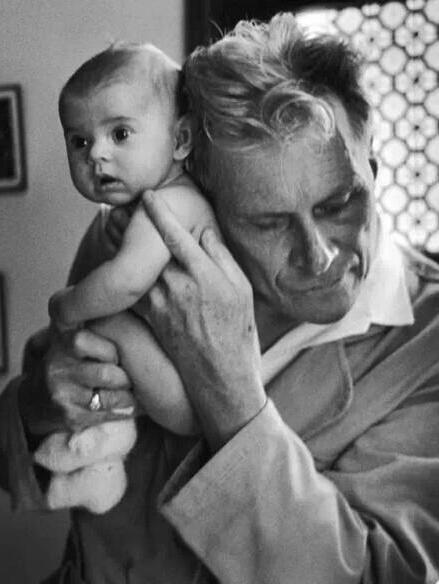

1953年,一位法国的盲人医生给婴儿听诊。其实,不管是直接听诊法还是间接听诊法,都是暖暖的关爱。

让我们再一次向听诊器的发明者Laēnnec致敬

来源:内容及图片均来源于网络

查看更多