查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

一位患者,睁不开了双眼,步履蹒跚地来到我们面前。

65岁女性患者,因“双眼上睑下垂1周”入院。

1周前,患者突发双眼上睑下垂,视物成双,主要为水平重影,无晨轻暮重,伴有步态不稳,需要他人搀扶。1天后重影消失,但上睑下垂、步态不稳持续无缓解,外院治疗效果不佳,转入我院。

既往史、个人史、婚育史、月经史、家族史等无特殊。

患者两大症状:上睑下垂+复视,我们来分解下。

上睑下垂

上睑下垂的定义:上睑部分或完全不能抬起,向前注视时,上睑缘的位置异常降低,遮盖部分或全部瞳孔,睑裂较正常小。

上眼睑的结构:上眼睑由外向内分五层:皮肤、皮下组织、眼睑肌(眼轮匝肌、提上睑肌、Müller睑板肌)、睑板和睑结膜。眼睑皮肤很薄,皮下组织疏松,容易发生水肿、出血或炎症,可致眼裂小。

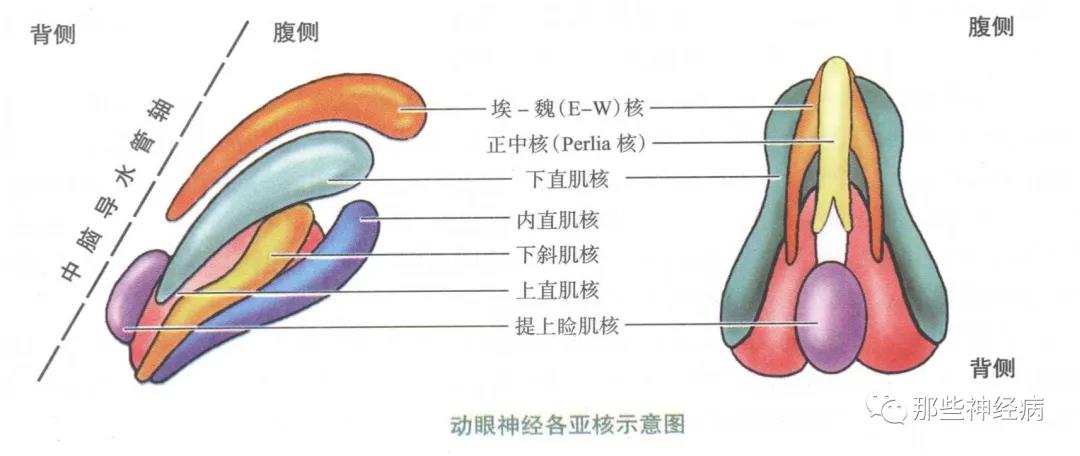

眼轮匝肌和提上睑肌都是骨骼肌,其中,眼轮匝肌由面神经支配,作用是使眼睑闭合;提上睑肌由动眼神经支配,作用是使睑裂开大;Müller睑板肌是平滑肌,由交感神经支配,使上睑开启约2 mm。

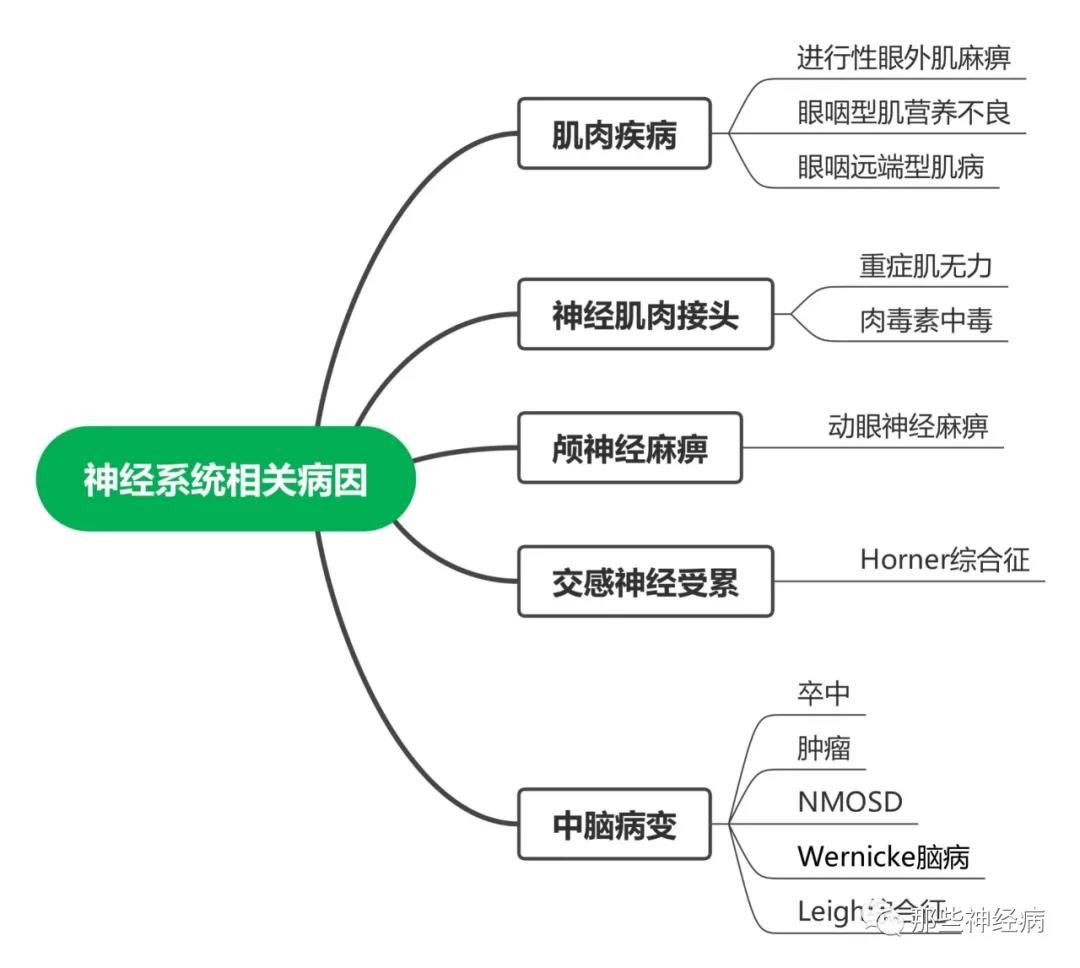

上睑下垂的病因包括先天性、腱膜性、机械性、神经系统相关与假性眼睑下垂。

动眼神经核:亚核多,但提上睑肌核只有一个。提上睑肌核位于中线尾端,其纤维从双侧发出,每一侧发出的纤维同时支配双侧提上睑肌,所以核性损害导致双侧上睑下垂。

复视

两眼注视同一物体产生两个影像,谓之复视。

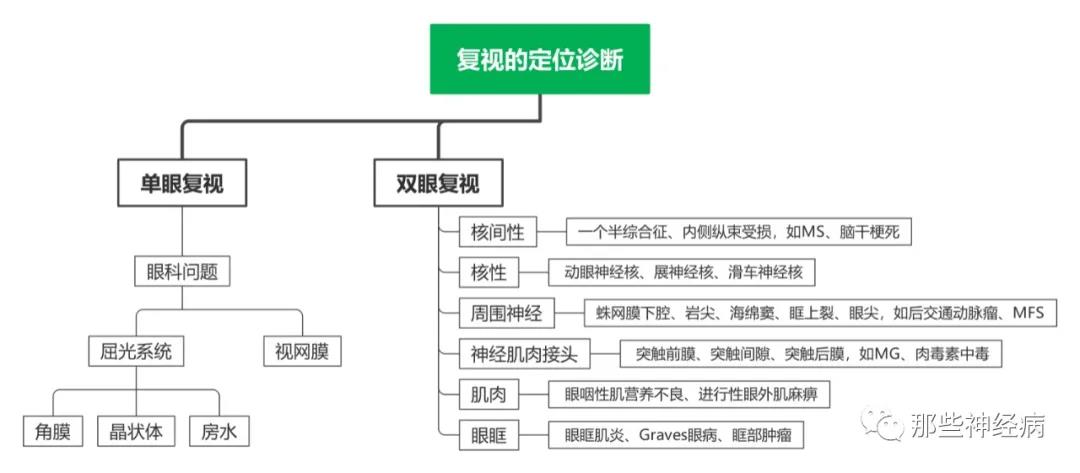

面对复视,我们首先需要明确的是单眼复视还是双眼复视。

单眼复视,一般是眼科问题,如屈光不正,少见情况是功能性、癔症,更少见的情况是枕叶视皮层病变,如出血、肿瘤、外伤。

双眼复视,是眼球运动系统出现了问题,剑指眼外肌麻痹,与神经系统病变有关。

当眼外肌麻痹导致物体不能投射到双眼视网膜对应的位置,视网膜上不对称的刺激在视中枢引起两个影像的冲动,而出现真像和假像,最终导致视物成双。因此,双眼复视通常是眼外肌麻痹所致。

查体

神清语晰,双侧瞳孔等大等圆,直径3 mm,对光反射灵敏,双侧上睑下垂,双眼球固定,双眼球上视、下视及内收、外展不能,无眼震,无复视,面部痛觉对称存在,额纹对称,口角无歪斜,悬雍垂居中,咽反射存在,伸舌居中,四肢肌力5级,肌张力正常,双上肢指鼻试验(-),双下肢跟膝胫试验(+),闭目难立征(+),一字步征(+),肢体痛觉对称存在,四肢振动觉、位置觉、运动觉正常,双上肢腱反射消失,双下肢腱反射减弱,双下肢病理征阴性,脑膜刺激征阴性。

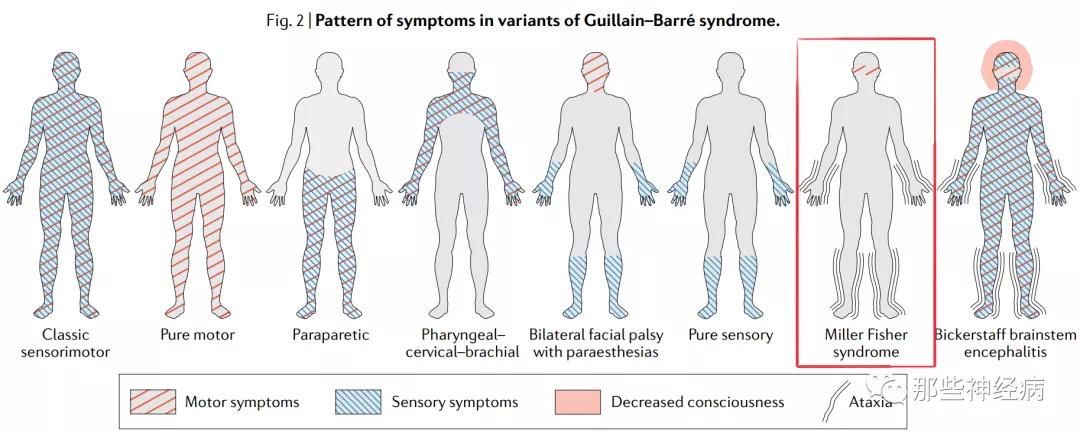

眼肌麻痹+共济失调+腱反射减退,追问病史,尽管患病前无上呼吸道或腹泻症状等前驱感染病史,仍需要考虑Miller-Fisher综合征(MFS)。

看看2019中国GBS指南:

与经典GBS相对对称的肢体无力不同,MFS以眼肌麻痹、共济失调和腱反射消失为主要临床特点。

1

临床特点

①任何年龄和季节均有发病。

②前驱症状:可有腹泻和呼吸道感染等,以空肠弯曲菌感染常见。

③急性起病,病情在数天至数周内达到高峰。

④多以复视起病,也可以肌痛、四肢麻木、眩晕和共济失调起病。相继出现对称或不对称性眼外肌麻痹,部分患者有眼睑下垂,少数出现瞳孔散大,但瞳孔对光反射多数正常。可有躯干或肢体共济失调,腱反射减低或消失,肌力正常或轻度减退,部分有延髓部肌肉和面部肌肉无力。部分患者可有四肢远端和面部麻木和感觉减退,膀胱功能障碍。GQ1b抗体相关疾病除了MFS,还有中枢受累为主的Bickerstaff脑干脑炎,临床表现眼肌麻痹、共济失调、肢体无力,可伴有锥体束征和意识障碍;也有单纯眼肌麻痹受累为主者,以及共济失调受累为主者。

2

实验室检查

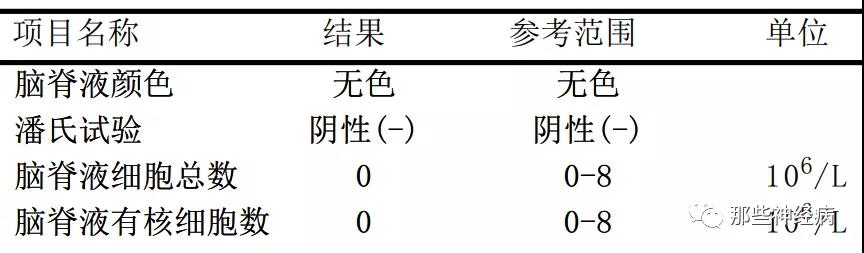

①脑脊液检查:脑脊液蛋白‐细胞分离是特征之一,多数在发病几天内蛋白含量正常,2~4周内脑脊液蛋白不同程度升高;葡萄糖和氯化物正常;白细胞数一般<10×106/L,部分患者脑脊液抗GQ1b、GT1a抗体阳性。

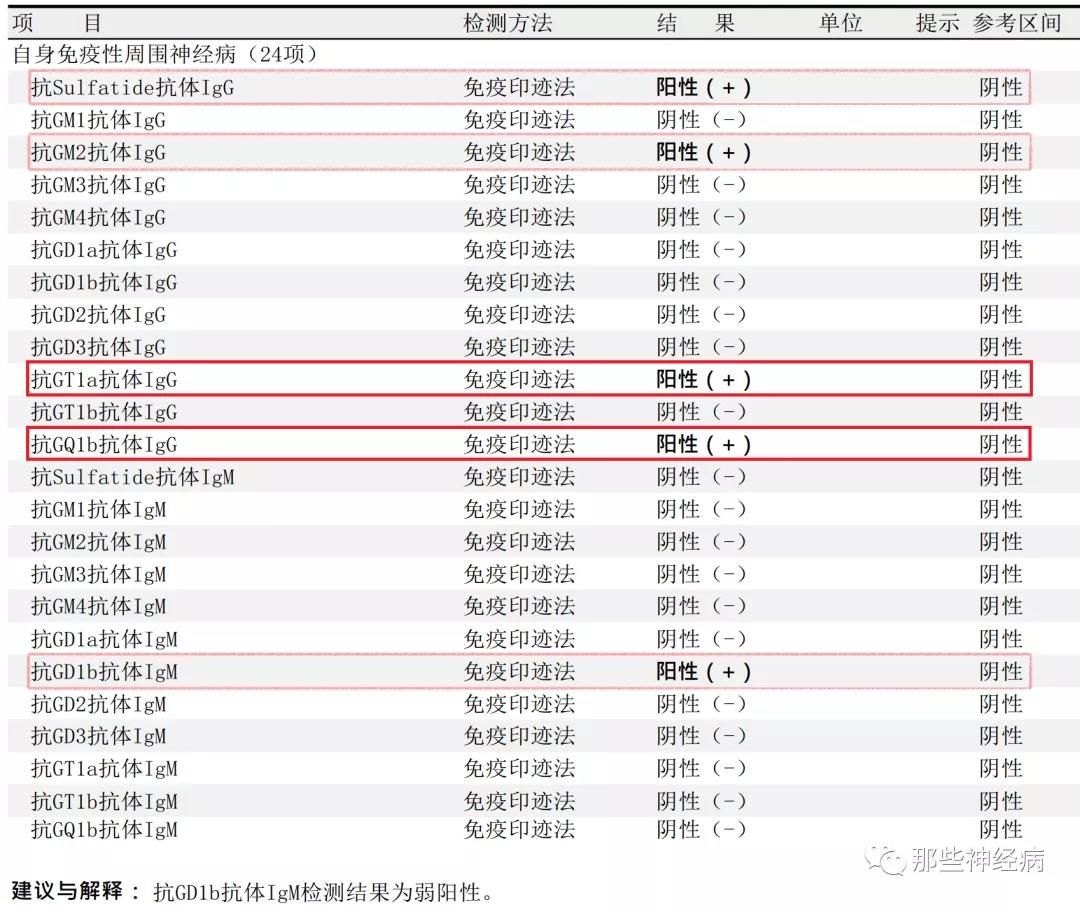

②血清免疫学检查:部分患者血清抗GQ1b或GT1a抗体阳性。

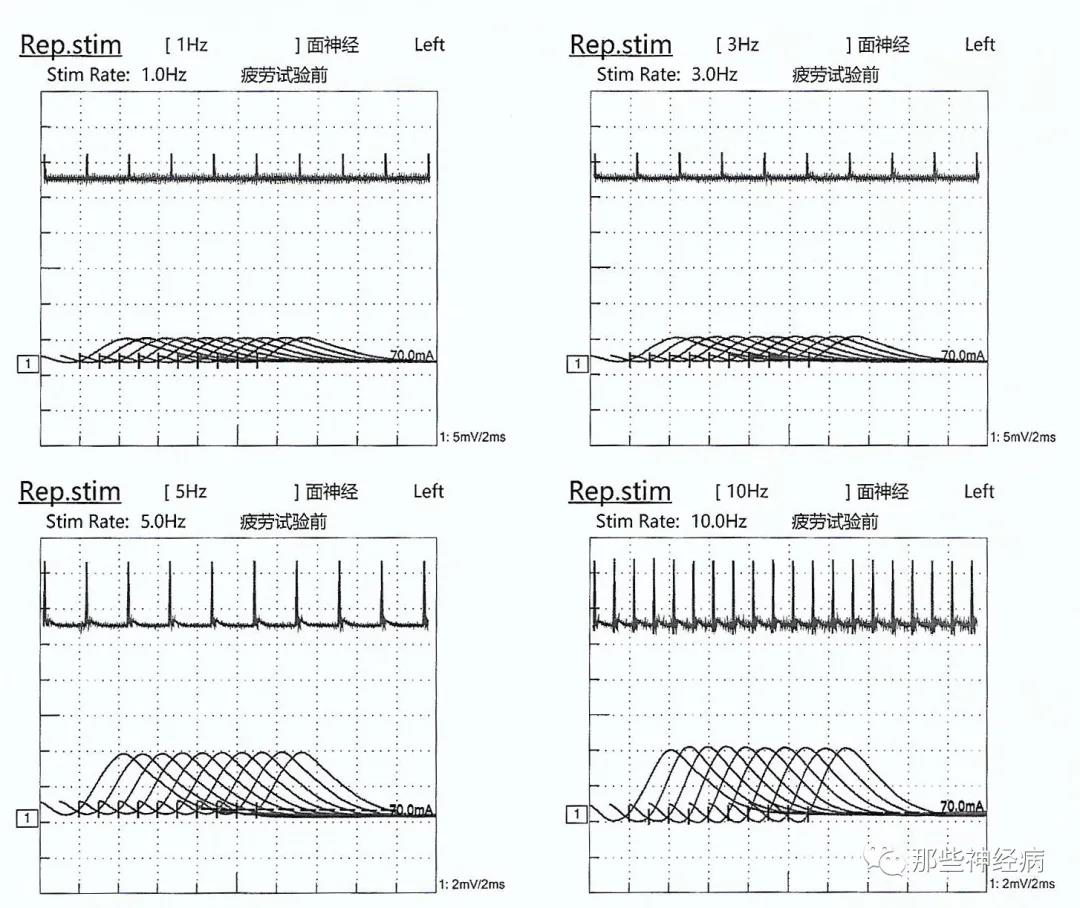

③神经电生理:感觉神经传导测定可正常,部分患者见感觉神经动作电位波幅下降,传导速度减慢;脑神经受累者可出现面神经CMAP波幅下降;瞬目反射可见R1、R2潜伏期延长或波形消失。运动神经传导和肌电图一般无异常。电生理检查并非诊断MFS的必需条件。

3

诊断标准

①急性起病,病情在数天内或数周内达到高峰。

②以眼肌瘫痪、共济失调和腱反射减低为主要症状,肢体肌力正常或轻度减退。

③脑脊液出现蛋白‐细胞分离。

④病程有自限性。

4

鉴别诊断

需要鉴别的疾病包括糖尿病性眼肌麻痹、脑干梗死、脑干出血、视神经脊髓炎、多发性硬化、重症肌无力等。

推荐意见

①对于急性起病的眼肌麻痹、共济失调、腱反射减低或消失,需要考虑MFS。②脑脊液可有蛋白细胞分离现象。③常伴血清和脑脊液GQ1b抗体阳性。④电生理检查常无特殊发现。

辅助检查

头颅MRI弥散成像未见明显异常。头颈部CTA、胸部CT未见明显异常(未见胸腺异常)。新斯的明试验(-)。

重复频率电刺激未见异常。

四肢运动神经、感觉神经传导波幅及速度未见明显异常。

甲状腺功能及相关抗体正常。肌酸激酶正常。

脑脊液常规、生化提示蛋白细胞分离。

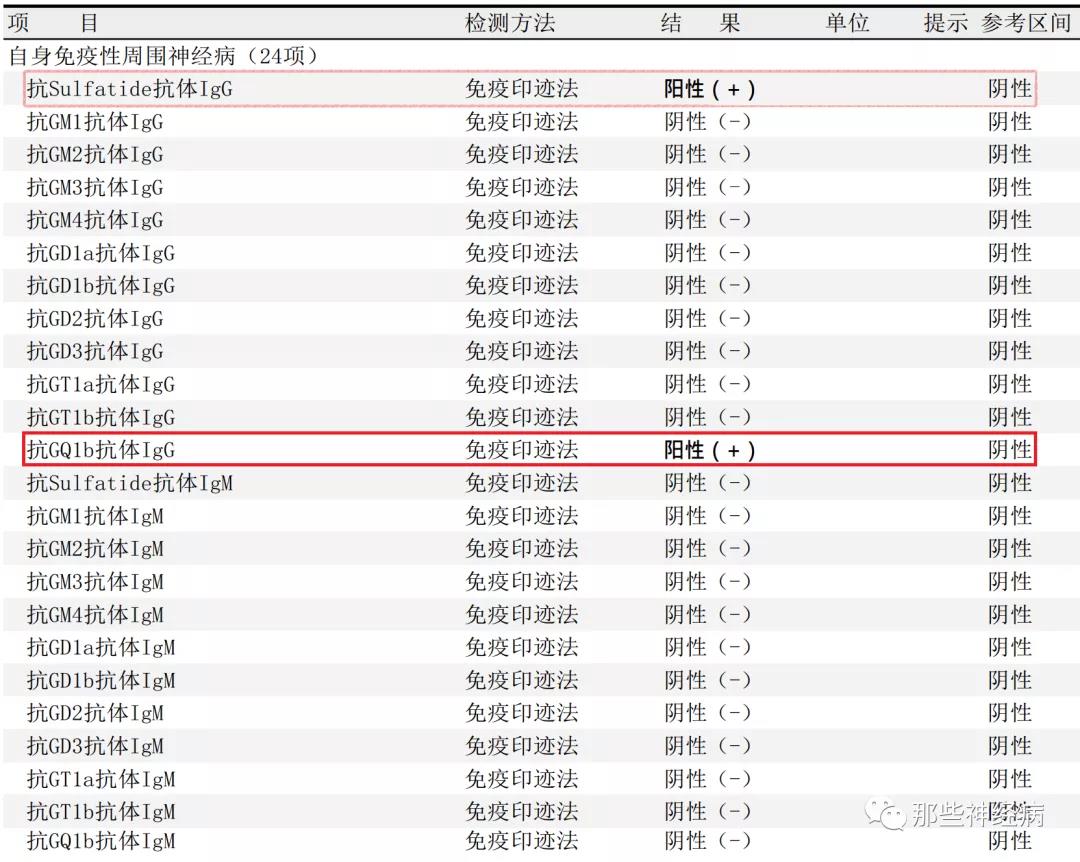

血清神经节苷脂抗体检测:

抗Sulfatide抗体

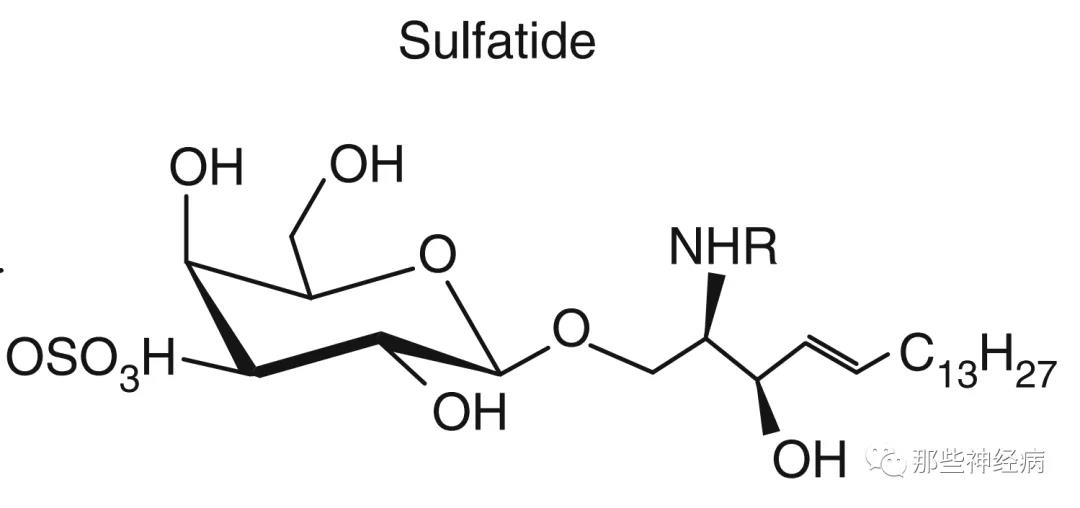

研究发现抗周围神经膜表面糖脂抗体与自身免疫介导的急(GBS谱系疾病)、慢性多发性周围神经病的发病有密切关系,此类抗体包括抗sulfatide抗体和抗神经节苷脂抗体。因此,此类抗体是GBS谱系疾病诊断的重要生物标志物。

sulfatide是一种酸性糖脂,在周围神经组织中含量非常丰富,主要存在于雪旺氏细胞的非致密性髓鞘中,也存在于郎飞氏结和结旁区,占所有髓鞘脂的约4%-7%,在维持神经鞘膜的结构以及调控神经冲动和膜信息的传递方面发挥着重要作用。

抗sulfatide抗体GBS谱系疾病临床表现异质性强,与小纤维神经病、共济失调、疼痛感觉等有关。

该患者血清主要的阳性抗体为:抗GQ1b抗体、抗GT1a抗体,符合2019中国GBS指南中的MFS的诊断。

脑脊液神经节苷脂抗体检测:

该患者脑脊液主要的阳性抗体为:抗GQ1b抗体,符合MFS,亦符合抗GQ1b抗体综合征的诊断。

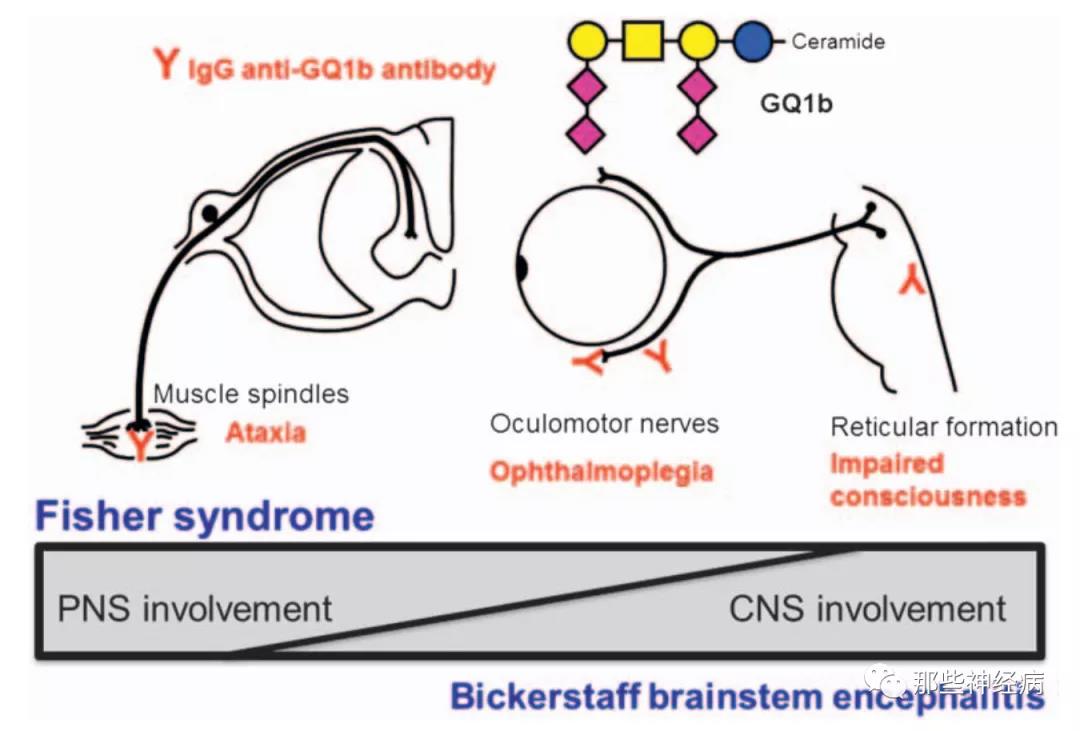

抗GQ1b抗体综合征是由空肠弯曲菌、流感嗜血杆菌等感染,诱导产生抗GQ1b抗体,并与动眼、滑车、展神经、四肢肌梭和脑干的GQ1b抗原结合,导致中枢及周围神经系统受累,表现为眼肌麻痹、共济失调和意识障碍为特征的自身免疫性连续性疾病谱。

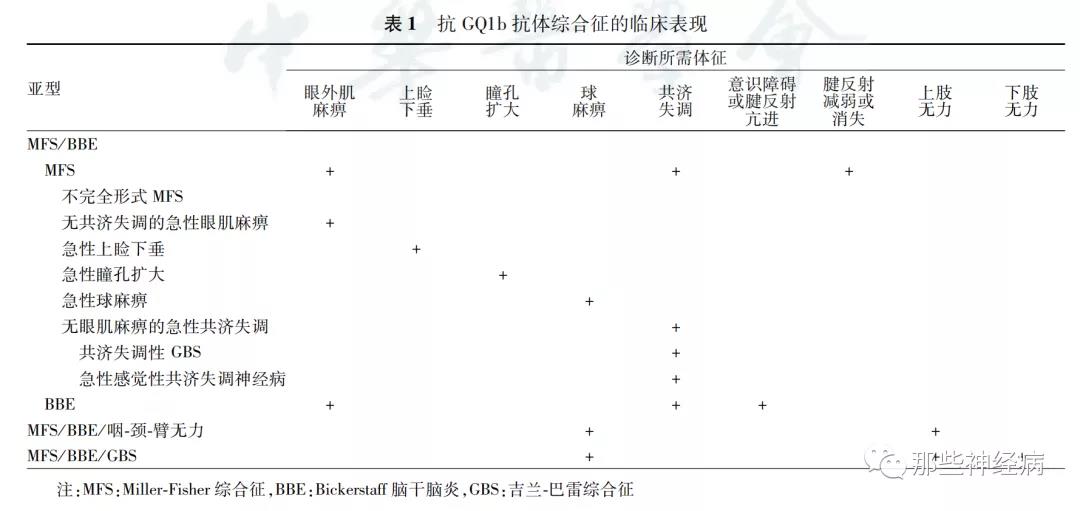

抗GQ1b抗体综合征的特征性表现为眼肌麻痹、共济失调和意识障碍。其由Odaka等于2001年首次提出。抗GQ1b抗体综合征包括Milr-Fisher综合征(MFS),有眼外肌麻痹的吉兰-巴雷综合征,Bickerstaff脑干脑炎(BBE)和急性眼肌麻痹。随后的研究表明此疾病谱包括的疾病更广泛。

2008年Ito等对581例患者进行回顾性对比研究,MFS组血清抗GQ1b Ig抗体阳性率达83%,BBE组达68%,因此提出Fisher- Bickerstaff综合征的概念。此外,急性眼肌麻痹、咽颈臂无力和MFS叠加Guillain-Bare综合征患者可检测到血清抗GQ1b IgG抗体,从而提出更具概括性的名称--抗GQ1b抗体综合征。

1

病因及发病机制

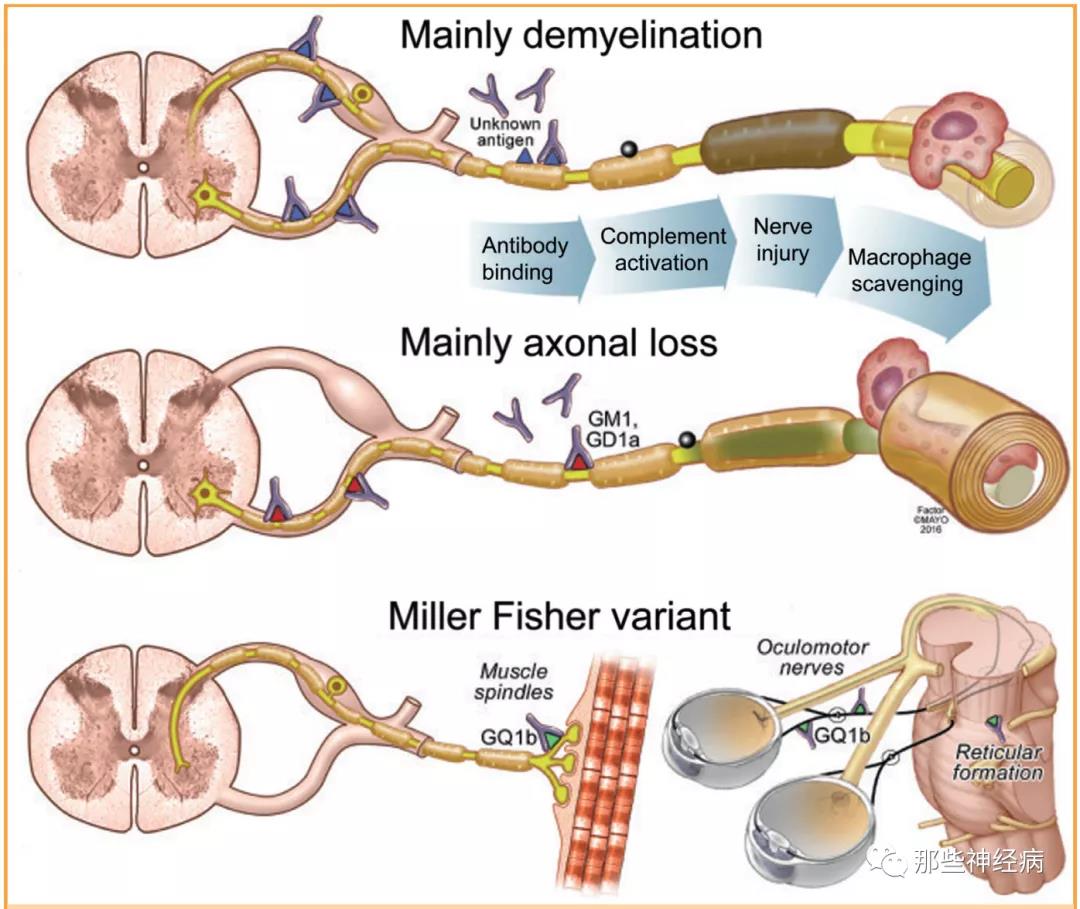

免疫组化研究发现从MFS和BBE患者体内分离出的空肠弯曲菌和流感嗜血杆菌的外膜组分脂低聚糖与GQ1b抗原表位之间存在分子模拟,进而证实MFS和BBE的发病机制也与分子模拟及交叉免疫有关。

微生物感染诱导产生的抗GQ1b IgG抗体,与动眼、滑车、展神经及四肢肌梭上高表达的GQ1b结合,导致眼外肌麻痹和共济失调,也可与脑干部位表达的GQ1b结合,导致意识障碍。一些MFS重叠GBS(MFS/GBS)或BBE重叠GBS(BBE/GBS)的患者可能同时产生抗GM1、GD1a、GQ1b IgG抗体,出现肢体无力、眼肌麻痹、共济失调或意识障碍。

免疫组化研究也证实人类动眼、滑车、展、舌咽和迷走神经的髓外部分及神经-肌肉接头处以及肌梭内Ⅰa类传人纤维、背根神经节中一些大的神经元有GQ1b的高表达。脑干网状结构也可能有GQ1b的高表达。这进一步证实了分子模拟假说,解释了眼外肌麻痹、感觉性共济失调或意识障碍的原因。是否存在小脑性共济失调,仍然存在争论。而抗GQ1b抗体结合于神经肌肉接头,导致乙酰胆碱的大量释放,阻断神经肌肉接头传递,最终出现运动神经末梢结构破坏。

肌梭是腱反射感受器,由特异性呈并联关系的梭内肌纤维和梭外肌纤维组成。梭内肌纤维富含神经节苷脂GQ1b和GD1b,分子模拟产生的抗GQ1b、GD1b及GQ1b/GD1b复合物抗体与相应的神经节苷脂结合,导致Ⅰa类传入神经纤维不能形成动作电位而出现腱反射消失、感觉性共济失调。

2

临床表现

由于抗GQ1b抗体综合征是自身免疫性连续性疾病谱,其发病率尚不清楚,而临床表现则多种多样,可表现为共济失调、眼外肌麻痹、腱反射消失或亢进、意识障碍、瞳孔散大、周围神经感觉障碍、面神经麻痹、咽-颈-臂无力等。

3

辅助检查

患者血清抗GQ1b IgG抗体阳性为该综合征的确诊依据。MFS和BBE患者中约2/3以上患者血清中检测出抗GQ1b IgG抗体阳性,部分患者还可能检测出抗GM1、GD1a IgG抗体。

4

诊断与鉴别诊断

当患者有前驱感染病史,且表现有MFS、BBE、MFS/GBS、BBE/GBS、眼肌麻痹型GBS、共济失调型GBS、急性眼外肌麻痹、咽-颈-臂综合征或孤立性颅神经麻痹的临床特征,同时血清中检测到抗GQ1b抗体时,则需考虑抗GQ1b抗体综合征的诊断。

在诊断时需根据头颅影像学、脑血管病危险因素及头颈部血管检查排除脑干卒中,通过病史及特征性中脑导水管周围高信号除外韦尼克脑病,通过重复电刺激、乙酰胆碱受体抗体及新斯的明试验除外重症肌无力,通过病史、肉毒杆菌外毒素检测、肉毒杆菌分离除外肉毒中毒等。

5

治疗与预后

抗GQ1b抗体综合征的发病机制与GBS相似,因此用于GBS的治疗方法,如血浆置换(PE)、静脉注射丙种球蛋白(IVIG)可用于抗GQ1b IgG抗体综合征的治疗。目前,该治疗方法并没有随机临床试验的支持。

抗GQ1b抗体综合征是预后良好的疾病,部分患者不予治疗也可自然完全恢复,考虑到丙球和血浆置换的费用和潜在副作用的风险,有文献建议病情较轻的抗GQ1b抗体综合征的单一亚型患者可不予干预。而有并发癫痫、肺水肿以及有脑干损害引起意识障碍的患者可能有死亡风险。当MFS患者进展为GBS(出现肢体无力)或出现BBE(意识障碍)症状,由于可能导致呼吸衰竭或严重的轴索变性,则要考虑尽早使用IVIG或PE。

小 结

Bickerstaff和Miller Fisher先后报道了临床以急性眼肌麻痹和共济失调为主要表现的病例,伴有意识障碍、腱反射活跃的病例被命名为 Bickerstaff脑干脑炎(BBE),而伴有腱反射消失的病例被命名为Miller-Fisher综合征(MFS),后者被认为是GBS的变异型。

这些患者均有前驱感染、CSF蛋白细胞分离及预后良好的特点,因此认为BBE和MFS可能为某疾病谱的一部分。而血清抗神经节苷脂抗体阳性在该疾病谱的诊断中具有重要作用。

有关BBE与MFS、GBS的疾病分类问题一直存在着争议:BBE究竟为一独立的疾病还是MFS或GBS的变异型?针对抗GQ1b抗体的深入研究和“抗GQ1b抗体综合征”概念的提出极大地促进了对MFS、BBE及相关疾病的认识。而抗GQ1b抗体综合征的提出不但有利于理解MFS、GBS、BEE和急性眼外肌麻痹的病因及病理生理机制,而且有利于临床医师制定治疗方案。

来源:那些神经病

转载已获授权,其他账号转载请联系原账号

查看更多