查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

职业暴露是临床医务人员不愿发生但又不能完全避免的危害医务人员身心健康的危险因素,新冠疫情发生后,医务人员的职业暴露风险更是成倍增加,一旦发生职业暴露后医务人员的生活、工作均会受到严重影响。内蒙古医科大学附属医院的曾慧主任从职业暴露的涵义、造成职业暴露的因素、管理基本要求、血源性病原体职业暴露与新冠病毒感染肺炎职业暴露的预防、应急处置及暴露后的预防策略等方面进行了详细讲解,使我们受益匪浅。

职业暴露, 是指由于职业关系而暴露在危险因素中,从而有可能损害健康或危及生命的一种情况。

医务人员职业暴露,是指医务人员及有关工作人员在从事诊疗、护理活动过程中接触有毒、有害物质,或传染病病原体,从而损害健康或危及生命的一类职业暴露。医务人员职业暴露,又分感染性职业暴露,放射性职业暴露,化学性(如消毒剂、某些化学药品)职业暴露,及其他职业暴露。

医务人员医院感染的常见类型,按传播途径分类

血源性传播:HBV、HCV、AIDS、梅毒等。

呼吸道传播:新冠病毒、流感病毒、SARS、结核分枝杆菌、麻疹等。

消化道传播:诺如病毒、幽门螺杆菌、轮状病毒、甲肝、戊肝、细菌性痢疾等。

接触传播:MDROS、急性病毒性结膜炎等。

医务人员职业暴露因素包括:① 生物性因素:病原微生物、传染病、锐器伤、呼吸道、皮肤、黏膜暴露。② 物理因素:噪音、射线、光波、磁波辐射、电击伤、紫外线、负重、机械性操作、高温蒸汽烫伤。③ 化学因素:细胞毒性药物、麻醉药物、化学消毒剂。④ 心理社会性因素:压力、焦虑、烦躁、心理疲劳。

医务人员职业暴露诸因素中最重要的是生物性因素,其包括

锐器伤:在诊疗、护理操作过程中经常接触刀、剪、各种针头等锐器,极易受到锐器伤害,各种血源性传播疾病都可经污染锐器传播给医务人员,特别是HIV、HBV、HCV。

皮肤黏膜暴露:医务人员的皮肤黏膜经常暴露于患者的血液或体液(包括精液阴道分泌物、滑液、脑脊液、胸膜液、心包液、腹膜液、羊水、唾液等)中。存在着医务人员与患者双向传播的危险。

呼吸道暴露:患者呼吸道分泌物通过咳嗽、喷嚏、清扫整理、人员走动、物品传递等污染空气及周围环境。一些医疗器械如呼吸机、雾化器、吸引器等在操作过程中产生的气溶胶,都可对医务人员造成呼吸道传播。

(一)建立适用于本机构的感染性病原体职业暴露预防、处置及上报规范和流程,主要内容包括但不限于:明确管理主体及其职责;制订并执行适用的预防、处置和报告流程;实施监督考核。

(二)建立医务人员感染性病原体职业暴露报告管理体系与流程。

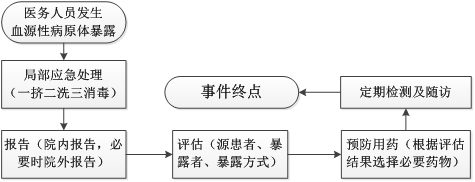

(三)血源性病原体职业暴露处置。

1. 锐器伤应急处理:(一挤二冲三消毒四报告)

一挤:立即从近心端向远心端挤压伤口,尽可能挤出损伤处的血液。禁止进行伤口的局部挤压、吸吮。

二冲:再用肥皂水和流动水反复冲洗至少5min。如果没有流动水,使用预包装液体如无菌水/生理盐水冲洗。

三消毒/包扎:伤口冲洗后,用75%乙醇或0.5%碘伏进行消毒。如果伤口较大,可根据具体情况进行包扎处理。

破损皮肤或黏膜接触:皮肤或黏膜污染时,立即用肥皂液或大量流动水清洗污染的皮肤;溅入鼻腔、口腔、眼睛等部位,用清水、自来水或生理盐水反复冲洗黏膜。如为眼黏膜暴露,宜使用洗眼器彻底冲洗。如果有隐形眼镜,应摘掉眼镜后进行冲洗。

2. 评价暴露源

如暴露源的HBV、HCV、HIV等病原体的血清学标志物包括病毒载量等信息明确,应立即进行查验。如不明确,在征得患者同意后立即进行检测。如无法立即检测,应综合评估其是否存在感染HBV、HCV、HIV的高危因素,如多性伴、吸毒等。

注意:不应通过检测被废弃的针具或注射器的病毒污染情况来确定暴露源的免疫状况。

3. 评价暴露者

如暴露者的HBV、HCV、HIV等病原体的血清学标志物明确,应立即进行查验;不明确,应立即进行检测;如不能立即检测,可通过HBV疫苗接种史来评估接触者HBV免疫状况。

4. 暴露相关因素

评估暴露源的液体类型和病毒载量:血液、可见体液、其他潜在的传染性液体或组织和浓缩的病毒。

暴露方式:皮肤黏膜暴露?锐器伤?皮肤、黏膜有无破损?

锐器类型:空心针?实心针或其它锐器?

刺伤深度:表皮擦伤?针刺伤?伤口较深?

器械上有无可见血液?

暴露部位和暴露面积(cm²)?

暴露量的大小和暴露时间长短?

暴露时个人防护措施:是否佩戴手套、佩戴护目镜?手套为双层还是单层?

暴露后现场应急处置是否规范?……

有研究表明,如暴露源为HIV、HBV、HCV感染者的血液,经锐器伤暴露感染的风险大于经黏膜暴露风险,经不完整皮肤暴露的危险度尚不明确,一般认为比黏膜暴露风险低。空心针风险大于实心针。高危险度暴露因素包括暴露量大、接触血液/体液时间长、污染器械直接刺破血管以及组织损伤较深等。

评估人员应结合以上各种因素综合评估暴露者的感染风险,并根据评估结果制定下一步的预防用药方案。

HBV:接种乙肝疫苗是HBV感染的重要举措;注射高效价乙肝免疫球蛋白+乙肝疫苗注射是HBV职业暴露后预防HBV感染的唯一方法。具体执行,服从感染科医生的指导。

HCV、梅毒:针对HCV、梅毒螺旋体职业暴露,目前相关指南和规范无具体的推荐预防措施。有研究表明,注射免疫球蛋白对预防HCV职业暴露预防无效。HCV暴露后应加强早期感染的监测,一旦发生感染,早治疗可能会降低进展到慢性肝炎的风险。

HIV:强调早报告、早评估。根据处置机构专业人员或专科医生评估结果决定是否预防性用药及具体的用药方案。如需用药应尽可能在暴露后2小时内开始预防性用药,最好不超过24 小时,但即使超过24小时,也建议实施预防性用药。

用药分为基本用药程序和强化用药程序。在用药过程中,应加强药物毒副作用和用药依从性的监测,并根据具体情况调整用药方案。

注意事项:

针对“暴露源不明”的职业暴露,应尽可能通过其他途径获取更多的信息。如果源患者具有血源性病原体感染的风险因素,可能涉及HBV的,建议按照HBsAg阳性处理。而对于是否使用针对HIV的抗病毒药物进行预防,需要审慎评估,包括对暴露源患者感染HIV的概率、暴露类型及其相关的HIV传播风险,以及暴露者使用药物后可能出现的副作用等进行综合判断。只有当风险评估表明暴露风险大于药物预防风险时才应该用药,但如果有其他数据显示风险比最初认为的低,则可以停止治疗。

定期检测和随访:

HBV暴露时,注射疫苗后第4周、第8周、第12周及6个月时酌情进行HBsAg、抗-HBs、ALT等检测。

HCV暴露时,暴露后4-6个月检测抗-HCV、ALT、AST等。若希望早期诊断,可在暴露后每4-6周重复检测HCV RNA,如果6个月后抗-HCV、HCV RNA仍为阴性,停止检测与随访。

HIV暴露时,暴露后的第4周、第8周、第12周及6个月时检测抗-HIV。如服用药物,还应对服用药物的毒性进行监控和处理,观察和记录艾滋病病毒感染的早期症状等。

对于暴露者存在基础疾患或免疫功能低下,产生抗体延迟等特殊情况的,随访期可延长至1年。

讲者丨曾慧(内蒙古医科大学附属医院)

整理丨汪学芹(北大医疗淄博医院)

审核丨张立国

本文转发自SIFIC感染科普笔记

查看更多