查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

很多患者一拿到胃镜活检病理报告,看到“萎缩性胃炎伴肠化”、“中度萎缩伴轻度肠化”等字眼,就忧心忡忡,夜不能寐。到处求医问药,多次重复检查,甚至求助于江湖“神医”、“保健神药”。这样精神焦虑紧张,莫名恐惧害怕,乱用药物,反而加重了病情。

资料显示,接受胃镜检查者中10%以上者存在“肠化”。2014年我国慢性胃炎协作组全国16个城市33个内镜中心联合开展胃病调查8892病员中,23.6%查出“肠化”。

那么,肠化到底是怎么回事?是不是就要癌变了?

什么是肠化?

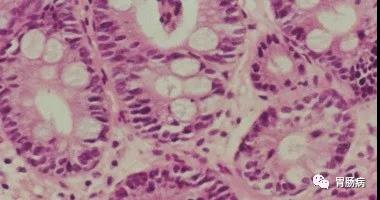

肠上皮化生简称肠化,是指正常的胃黏膜上皮被肠型上皮所取代了。简单地说,正常情况下,我们的器官各司其职,胃表面生长的是具有分泌胃酸功能的胃黏膜上皮细胞,肠道表面生长的是具有分泌和吸收功能的肠黏膜上皮细胞。

但当胃黏膜细胞受到比较严重的损伤后,本是同根生的胃肠黏膜上皮结构出现了一定改变,越长越像邻居家肠黏膜的孩子了。看上去,就像肠黏膜长错了地方,本该长在肠道上长的结构却出现在了胃黏膜上,就像一片草地长出了树木,树木就显得很突出。

肠上皮化生分为四种类型:

①完全性小肠化生;

②不完全性小肠化生;

③完全性结肠化生;

④不完全性结肠化生。

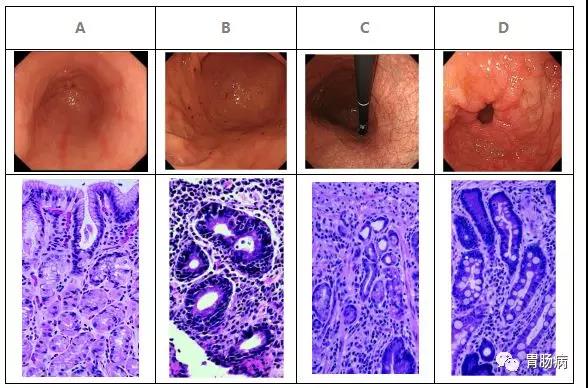

胃镜及活检病理

A.慢性浅表性胃炎(生理性); B,慢性浅表性胃炎(HP+);C,慢性萎缩性胃炎;D,肠上皮化生

肠化只是一个病理学名称,不必惊慌

在慢性胃炎中,胃黏膜肠上皮化生十分常见。根据胃镜检查活检病理检查结果统计,胃黏膜肠上皮化生的发生率10%~23.6%,而发生癌变的概率低于3%~5%。

50年前当纤维胃镜未使用之前,医学书上是没有胃黏膜腺体“萎缩”“肠化”之类的词句的,随着胃镜检查的普遍开展和病例的积累,才逐渐出现了胃黏膜的萎缩性胃炎和胃黏膜腺体的肠化(肠上皮化生)这些名词。

由于在胃癌的标本检查中发现萎缩与肠化的比例较高,于是就提出了“胃黏膜萎缩与肠化是癌前病变”的观点,并写进教科书中。此后几十年内接受医学教育和培训的医生也就自然而然地告诉患者,“肠化、萎缩是癌前病变”,于是,慢慢地被大众接受了。

然而,随着时间的推移,几十年过去了,当初发现的萎缩、肠化的人群,在“忧心忡忡”中渐渐变老中并没有发生胃癌。这才使得人们重新审视“萎缩、肠化是癌前病变”的观点,仅仅是一种“假说”而已。

人们发现,与胃癌有密切关系的不是萎缩、肠化,而是一种被称为“异型增生”(又称“不典型增生”、“高级别上皮内瘤变”),也就是一种胃黏膜腺体细胞的异常增生性病变。

所以,现在的共识是,当你做完胃镜病理检查后,如果是萎缩性胃炎或/和肠化,大可不必再“忧心忡忡”,只有当发现有异常增生时,才需要高度重视,并积极进行治疗(内科、内镜、外科等)。

“肠化”的病因是什么?

实际上,“肠化”是一个病理解剖组织学名词,不是一种疾病,是胃萎缩性胃炎的自我修复的过程和结果。因此,凡会造成萎缩性胃炎的病因就是“肠化”的病因。

常见导致胃黏膜损伤病因

(1)反复幽门螺杆菌感染;

(2)长期服用损胃药物如阿司匹林;

(3)长期吸烟等致胃胆汁返流;

(4)长期不良饮食和生活习惯。

(5)合并自身免疫病

常见影响胃黏膜上皮细胞修复的病因

(1)年龄大于65-70岁的中老年人;

(2)摄入减少、偏食、消瘦、营养不良;

(3)肝病、肾病等消耗性疾病;

(4)糖尿病等微血管病变。

(5)心肺功能差、缺氧、贫血病变。

“肠化”能在胃镜下看到吗?

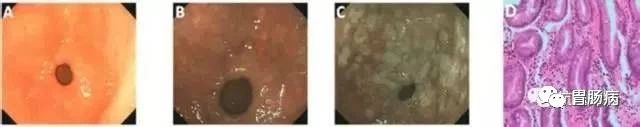

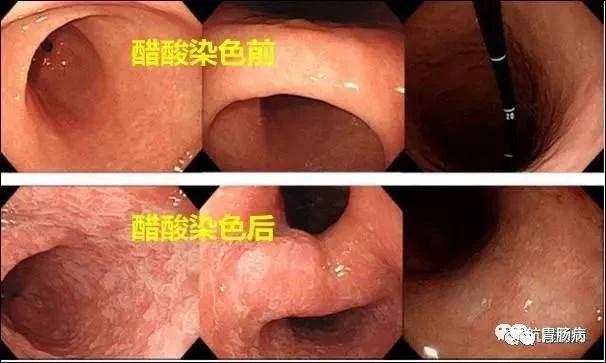

胃镜下萎缩性胃炎主要表现为皱襞低平、可见到黏膜细小血管、胃的黏液分泌物很少。如果同时见有红白相间、细颗粒样增生,就说明有“肠化”了,通过特殊的窄光或醋酸染色就能观察到“肠化”。胃镜诊断“肠化”会存在一定误差,只有通过胃黏膜活检病理检查才能查出“肠化”。

A白光胃镜 B 窄光谱内镜C 醋酸染色 D 病理切片

注意要多部位活检取样,才能了解萎缩性胃炎和“肠化”的范围,是局部、区域性还是全胃,“肠化”范围越大说明萎缩越重。

“肠化”本身无特定的胃部不适症状。如局限于胃溃疡旁的萎缩“肠化”表现是胃溃疡的表现;局限于胃窦部的萎缩和“肠化”可能会表现胃酸多的症状,局限于胃体的萎缩“肠化”可能会表现胃酸少的症状。

肠化到底会不会癌变?

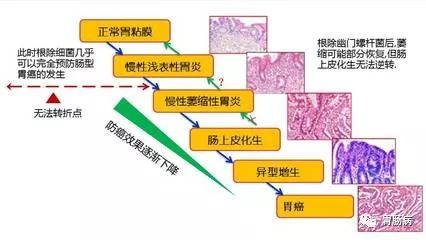

教科书上一般认为, 肠上皮化生是在慢性萎缩性胃炎基础上发生的, 肠上皮化生的下一步便是朝恶性方向发展的异型增生(不典型增生)阶段。而且,在慢性浅表性胃炎或萎缩性胃炎阶段根除幽门螺杆菌,胃黏膜尚可完全恢复正常或可能部分恢复,而在肠上皮化生阶段才根除幽门螺杆菌,肠上皮化生是无法或者很难逆转的。这个理论,给胃黏膜肠上皮化生的患者带来不小的心理负担。

一般地说,小肠型化生或完全性肠上皮化生,上皮分化好,见于各种良性胃病,尤其多见于慢性胃炎,且化生随炎症发展而加重,认为该型化生可能属于炎症反应性质,与胃癌关系不大。

而大肠型化生或不完全性肠上皮化生,上皮分化差,在良性胃病中检出率较低,但在肠型胃癌旁黏膜中检出率较高,说明该型化生与胃癌的发生有一定关系。

胃癌确实有一定可能由肠上皮化生发展而来,但肠上皮化生离胃癌还有很漫长的一段距离。所以,对于报告中的肠化生描述,以及网上“癌前病变”的说法,大可不必整天提心吊胆,草木皆兵。

“肠化”如何治疗,能治好吗?

多数专家认为“肠化”一旦形成难以复原到正常的胃黏膜。因年龄增大、胃黏膜萎缩而发生的“肠化”是人体的“老化”表现,无须治疗。但积极治疗各种导致和加重胃黏膜萎缩的病因以及影响胃黏膜上皮修复的各种病因,会减轻“肠化”程度。

(1)清除和根除幽门螺杆菌;

(2)戒烟、戒酒、浓茶、咖啡;

(3)避免空腹太久,少吃多餐;

(4)避免刺激性食物;

(5)避免长期服用损胃药物;

(6)加强营养、增强体质;

(7)服用复合维生素、微量元素;

(8)针对胃病药物对症治疗。

“肠化”后何时应该复查胃镜?

胃镜,是有效防治胃癌的检查手段。如病理报告“肠化”仅单纯性、局限于胃局部、完全型的肠化,无幽门螺杆菌感染、无明显胃部不适临床表现,定期2-3年做一次胃镜检查。但“肠化”伴有下列情况时,建议每1年复查一次胃镜。

(1)病理报告示有不完全型肠化;

(2)胃窦、胃体、贲门多部位“肠化”

(3)“肠化”同时伴轻中度异型增生病变;

(4)“肠化”伴有幽门螺杆菌阳性或耐药;

(5)定期测定血胃蛋白酶原I和II有下降趋势;

(6)反复中上腹不适对症治疗不好转;

(7)直系亲属中有胃肿瘤病史。

来源|胃肠病

查看更多