查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

10月男婴,以''间断发热10天,右上肢肿胀5天"入院。入院查体右前臂红肿明显,质硬,皮温升高,触之哭闹明显。检查提示CRP升高,血常规示白细胞升高,以中性粒细胞为主。超声提示右上肢皮下浅筋膜层增厚,增厚的脂肪层内可见多发条索状低回声,入院诊断筋膜炎。入院后血培养提示甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌(MSSA),予头孢曲松联合万古霉素抗感染,患儿体温逐渐降至正常。复查超声提示右前臂皮下软组织内见混杂回声包块,内见稠厚液体,予局部穿刺引流,患儿病情渐好转。

图1 患儿右前臂红肿(左)以及右前臂脓肿穿刺引流液(右)

一、概述

皮肤及软组织感染是由化脓性致病菌侵犯表皮、真皮和皮下组织引起的炎症性疾病,涉及范围广泛,从浅表的局限性感染,到深部组织坏死性感染。非坏死性皮肤及软组织感染包括毛囊炎、皮肤脓肿、蜂窝织炎等。坏死性软组织感染可累及表皮、真皮、皮下组织、筋膜和肌肉,常常急性发病(数小时内),偶尔可为亚急性(数日内),病情可快速进展为广泛性破坏,从而导致全身中毒、肢体丧失和/或死亡。本文重点介绍坏死性筋膜炎。

二、解剖

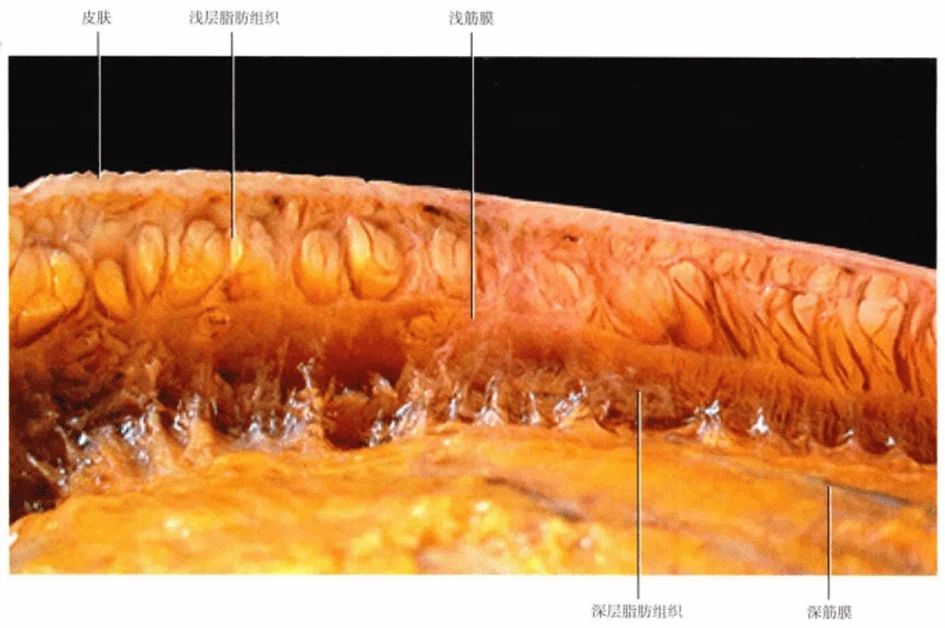

按照筋膜所在的部位,可分为浅筋膜及深筋膜。浅筋膜是一结缔组织纤维层,由大量的弹性纤维混合松散交织的胶原纤维组成,分布于全身。浅筋膜将浅层脂肪组织和深层脂肪组织分开。深筋膜是指所有排列有序、致密的、与肌层相互作用的纤维层。深筋膜连接骨骼肌系统的不同要素并传导肌力。根据厚度及与其下肌层的关系,分为两种主要类型,即腱膜性筋膜和肌外膜性筋膜。

图2 大腿皮下组织断面

三、病原学

坏死性筋膜炎可分为两种微生物学类型:多种微生物感染(Ⅰ型)和单一微生物感染(Ⅱ型)。多种微生物(Ⅰ型)坏死性感染是由需氧菌和厌氧菌引起的一种混合感染,常常发生于大龄成人和/或有基础共存疾病的患者,糖尿病是最重要的易感因素。单一微生物(Ⅱ型)坏死性感染最常见病原体是A组链球菌(GAS)及其他β溶血性链球菌,也可能是金黄色葡萄球菌,可发生于任何年龄组以及没有基础疾病的个体。大约半数的感染病例无明显伤口,这种患者的感染机制可能为GAS从咽喉部血行转移到钝挫伤或肌肉拉伤部位。

四、临床表现

坏死性筋膜炎的临床表现包括:红斑(没有清晰的界限),水肿蔓延至红斑以外的区域,剧烈疼痛(一些情况下疼痛程度与体征不相称),捻发音,皮肤大疱、坏死或瘀斑等;也可观察到发热、心动过速和全身中毒表现。低血压可能在起病初期就存在,或者随着感染进展而出现。明显水肿可导致骨筋膜室综合征进而并发肌坏死,需行筋膜切开术。

实验室检查结果通常无特异性,异常表现可能包括:白细胞增多伴核左移、酸中毒、凝血功能异常、低钠血症、炎症标志物水平升高(CRP和/或ESR),以及血清肌酐、乳酸、CK和AST水平升高。约60%的单一微生物(Ⅱ型)坏死性筋膜炎患者血培养为阳性。

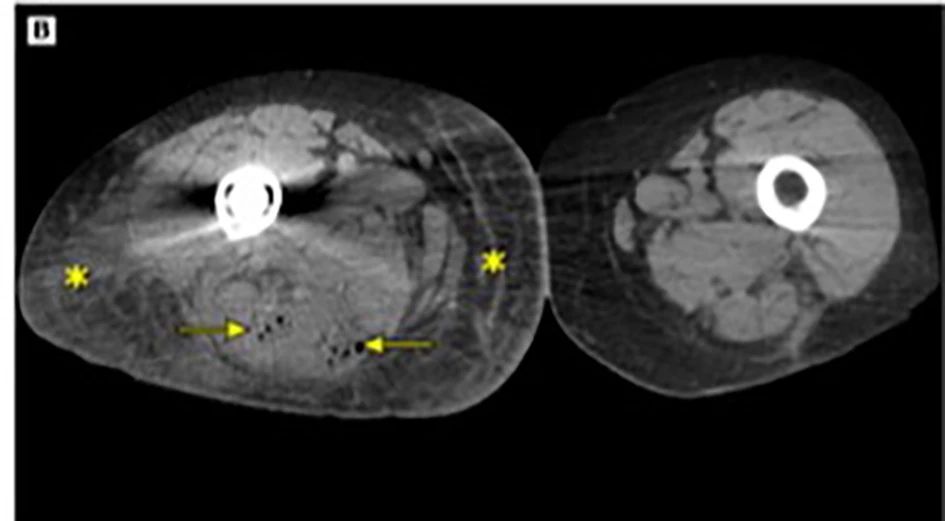

CT扫描是最佳的初始影像学检查,最有价值的表现是软组织中有气体,其他表现包括:液体积聚、静脉造影后未见或有不均匀的组织增强,以及筋膜下炎症性改变。手术探查是诊断坏死性感染的唯一方法。直视下的表现包括:筋膜肿胀呈暗灰色、无明显化脓的稀薄渗出物,以及通过钝性分离容易分离组织层面。

图3 坏死性筋膜炎的CT表现:右侧肿胀的肌腱中有气泡(箭头),右侧大腿周围软组织水肿(星号)

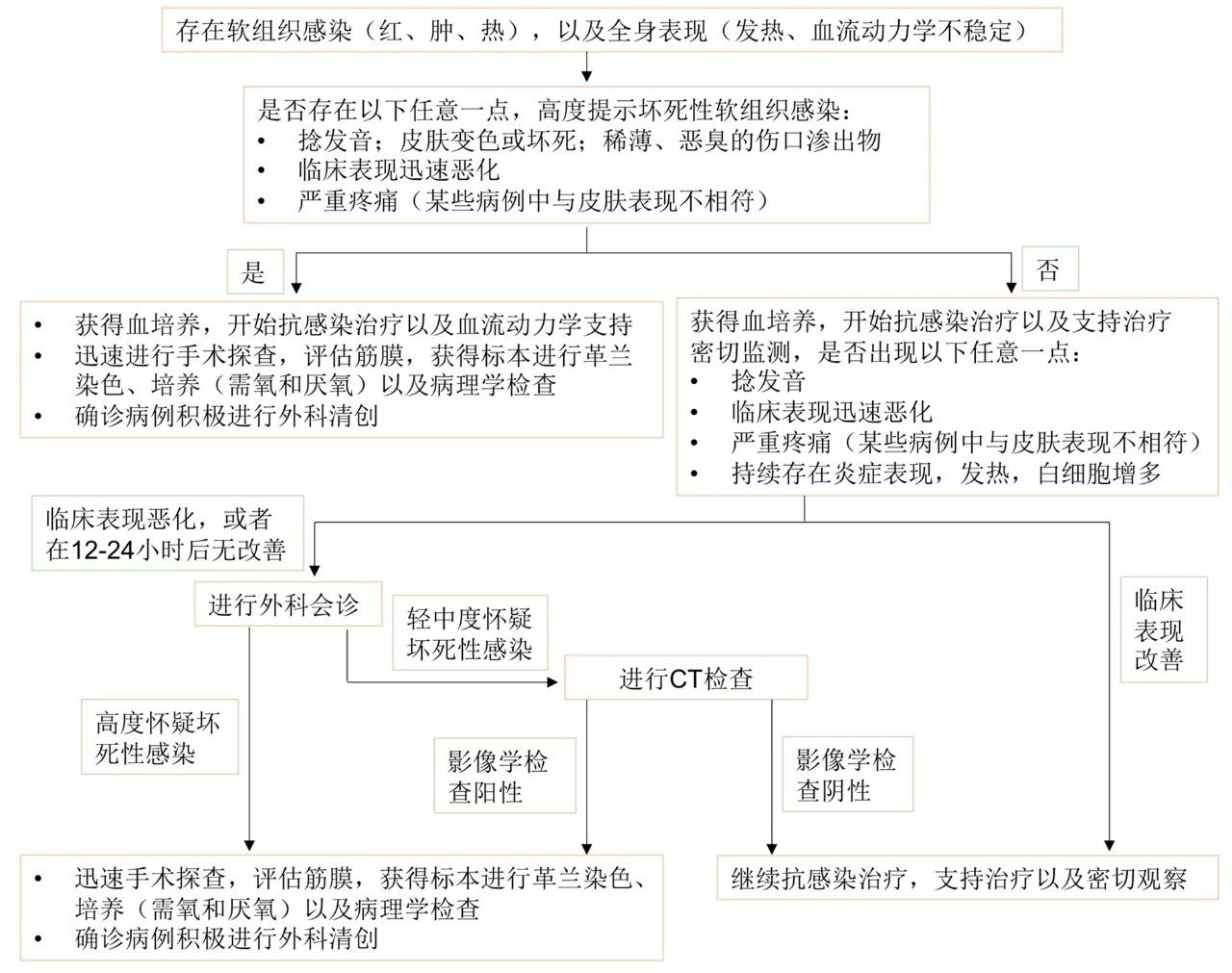

坏死性感染是一种外科急症,早期识别及处理至关重要。下图是关于坏死性软组织感染的评估和治疗流程图:

五、治疗

治疗包括早期积极的手术探查和坏死组织清创,并联合经验性广谱抗生素治疗和血流动力学支持(静脉补液、血管活性药等)。早期清创的结局较好,与延迟手术者相比,入院后24小时内手术的患者有显著更高的生存率,更早的外科干预(如6小时内)能进一步提高生存率。

通常坏死性感染的经验性抗生素治疗为广谱抗微生物治疗,包括抗革兰阳性、革兰阴性和厌氧病原体的药物,经验性抗生素方案包括:一种碳青霉烯类或β内酰胺类-β内酰胺酶抑制剂,加一种具有抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)活性的药物(如万古霉素和达托霉素),加克林霉素(对于链球菌和葡萄球菌产毒素菌株,该药有抗毒素作用)。条件允许时,抗生素治疗应根据革兰染色、培养和药敏结果进行调整。

作者:刘婷婷、肖海鹃

本文首发自BCH儿童感染

查看更多