查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

纤维蛋白原样蛋白是一类结构类似于纤维蛋白原的蛋白质家族,典型的成员包括FGL1和FGL2。FGL1,也称为肝纤维蛋白原相关基因-1(LFIRE-1),是一种由肝脏分泌的调控增殖和代谢的肝因子[5]。纤维蛋白原样蛋白2(FGL2)则由免疫细胞和肿瘤细胞表达,分为膜型FGL2(mFGL2) 和可溶型FGL2 (sFGL2)。mFGL2参与凝血酶原的激活,sFGL2则发挥免疫调控功能[6]。近年来研究发现它们参与了多种肝脏疾病的调控,是潜在的疾病评估的生物标志物和治疗靶点。

重庆大学附属肿瘤医院李咏生教授团队长期致力于肿瘤免疫代谢研究,近年来开展关于纤维蛋白原样蛋白的研究,取得了一系列重要成果。他们首次阐述了FGL2与新型炎症消退介质RvDp5在脓毒症消退中的程序性调控分子机制,并证明了金属蛋白酶ADAM10/17促进了mFGL2的外结构域的脱落及sFGL2的分泌,揭示了mFLG2向sFGL2转化的过程。随后该团队发现肿瘤微环境中的FGL2通过激活MDSCs中XBP1通路调节MDSCs的分化和功能,在肿瘤免疫逃逸中发挥关键作用。相关研究成果发表在Immunity、Science Advances、Theranostics、Journal for ImmunoTherapy of Cancer等知名杂志上。

近日,重庆大学附属肿瘤医院李咏生教授团队在Biomarker Research杂志上发表了题为“FGL1 and FGL2: emerging regulators of liver health and disease”的综述文章。文章全面总结了FGL1和FGL2在不同肝脏疾病中的作用,强调了其复杂的分子调控过程和靶向治疗的进展。文章还探讨了靶向FGL1和FGL2在肝脏疾病治疗中的潜在益处和挑战以及作为肝脏疾病生物标志物的前景,为该领域的未来研究提供了新的见解。

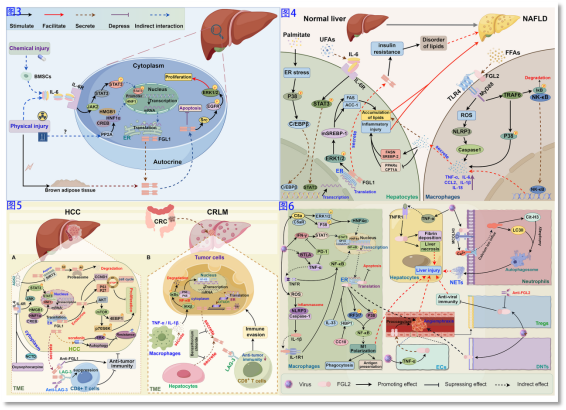

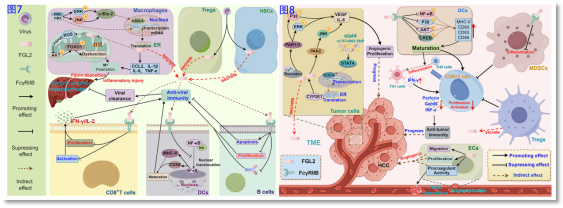

FGL1在肝损伤修复中发挥着重要作用。在肝脏受到各种物理或化学损伤后,FGL1的表达显著上调,有助于减少肝细胞凋亡并促进肝细胞再生(图3)。FGL1可以缓解由CCL4和D-Gal引起的肝损伤并抑制炎症反应,但它也可能导致肝脏脂肪堆积,促使NAFLD的发生和发展(图4)。在HCC中,FGL1表现出双重调控功能,一方面能够抑制肿瘤细胞增殖并影响索拉非尼耐药性,同时还能通过与LAG-3相互作用促进免疫抑制,从而支持肿瘤进展(图5)。

近年来的研究表明,FGL2在各种肝病中发挥着重要的调控作用。最初,FGL2因其在病毒感染期间的促凝作用而被认识,随后大量研究发现其在免疫调控中也发挥关键作用。在急性病毒性肝炎中,FGL2通过影响凝血和免疫反应,促进肝细胞坏死和纤维蛋白沉积(图6)。在慢性病毒性肝炎中,FGL2则通过调节免疫细胞功能来抑制抗病毒免疫反应,削弱机体清除病毒的能力(图7)。导致病程慢性迁延,最终进展为肝硬化和肝癌,监测FGL2水平对于评估病毒性肝炎的严重程度至关重要。在HCC中,FGL2一方面通过影响各种免疫细胞创造免疫抑制的微环境,还通过其促凝活性促进肿瘤血管生成和转移(图8)。在NAFLD和肝移植中也发现了FGL2的双向调控。在NAFLD中,FGL2通过调控巨噬细胞促进肝脏炎症反应,但在肝移植中,FGL2则发挥免疫抑制功能,保护宿主和移植物,动态监测FGL2水平在评估移植耐受性方面具有重要价值。

总之,FGL1和FGL2在肝脏疾病中是非常有潜力的治疗靶点。然而,由于它们的多功能性,明确它们在肝脏中的复杂作用以及阐明它们在不同肝病中的机制仍然具有巨大挑战。目前的研究还处于早期阶段,未来的研究应重点探索它们与肝细胞和免疫细胞的相互作用,识别相关的信号通路,并了解它们在各种肝病中的调控网络,为肝脏疾病的靶向治疗提供理论依据。同时,挖掘它们作为肝脏疾病生物标志物的潜力,在诊断和评估肝脏疾病预后方面具有巨大价值。

研究第一作者为重庆大学医学院在读硕士研究生陈炯名和重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科吴磊副研究员,通讯作者是重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任李咏生教授。

重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科(国家临床重点专科)主任、临床研究病房(I期病房)主任、教授、主任医师、博导,结直肠癌MDT和恶性肿瘤临床试验MDT首席专家,美国哈佛医学院博士后,国家自然科学基金二审专家肿瘤组副组长,国家自然科学基金重点、国合、优青、海外优青项目评审专家。入选国家海外高层次引进人才、重庆市学术技术带头人、重庆市中青年医学卓越团队带头人、重庆市杰青、重庆英才-创新领军人才、重庆市高校创新研究群体负责人、重庆市青年专家工作室领衔专家。擅长肝癌、结直肠癌、肺癌、胃癌、食管癌、黑色素瘤等恶性肿瘤的精准诊治,在肿瘤分子靶向治疗、肿瘤代谢和免疫治疗、姑息治疗、不良反应管理等方面有较深的造诣。

专注于肿瘤免疫代谢研究,主持国家自然科学基金重点国际合作研究项目、面上项目等课题18项,经费3000余万元,以PI身份牵头和参研国际和全国多中心临床试验100余项。共发表SCI论文100余篇,以第一/通讯作者在Immunity、Med、STTT、Sci Adv、Nat Commun、Cancer Res、Clin Transl Med等杂志发表论文70余篇,累计影响因子(IF)大于600,他引>6000次,H-index 42。主/参编著作7部,获得国际和国家发明专利7项。

任中国抗癌协会青年理事会副理事长、整合肿瘤学分会秘书长、肿瘤代谢专委会常务委员、肿瘤免疫代谢专家组组长、肿瘤与微生态专委会常务委员,重庆市医药生物技术协会肿瘤罕见病疑难病专委会主任委员、重庆市医学会肿瘤学分会化疗学组组长,兼任美国免疫学家协会(AAI)、美国微生物学会(ASM)、美国癌症研究协会(AACR)、欧洲肿瘤免疫协会(EATI)会员等;担任Glucolipid Metabolic Disorders主编、STTT编委、Phenomics青年编委,Front Immunol Associate Editor,Cell Metabolism、STTT、Advanced Science等30多个SCI杂志的审稿人。荣获中国抗癌协会青年科学家奖、中国细胞生物学学会青年科学家奖、中国临床肿瘤学会首批“最具潜力青年肿瘤医生” 、树兰医学青年提名奖、重庆市科技进步一等奖等。

来源:中国抗癌协会肿瘤标志专业委员会

查看更多