查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:聊城市第二人民医院 彭婷婷

手术室内医生将一根长约6cm的钢针从一男童尿道取出,怎么回事儿?如何应对处理?

5月6日上午,患儿自行将一枚钢针插入尿道,钢针完全没入尿道口并引起疼痛,患儿害怕并尝试拽出钢针未果。

由于害怕挨骂,患儿强忍疼痛,并未告知家长。直到当天下午,家属发现患儿行走姿势异常,并发现患儿内裤有血迹,经多次询问,患儿才告知家长事实经过。

家长紧急检查患儿阴茎,发现其包皮口少量血液,未见钢针外露,遂带孩子来我院就诊,以“阴茎异物”收入我科。

入院查体:T 36.5℃,P 90次/分,R 18次/分,BP 110/68mmHg,包皮口处可见少量血迹,上翻包皮显露龟头,可见尿道口水肿,未见异物外露,于阴茎体腹侧近端可扪及尿道内有一质硬异物。

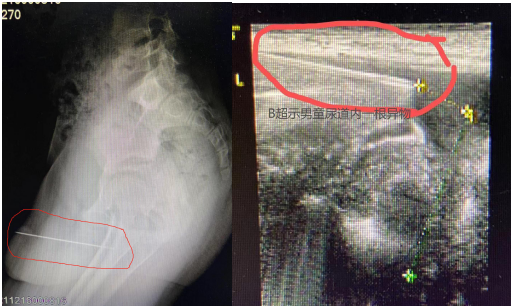

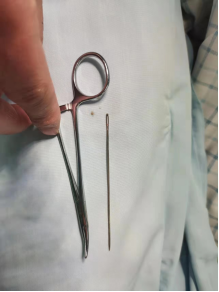

患儿入院后完善相关检查,行腹部X线片检查发现尿道异物、直肠异物,患儿自主排便排出直肠异物。静脉麻醉下紧急行尿道钢针取出术,手术顺利,术后给予持续导尿、补液、预防感染等治疗。

患儿病情逐渐恢复,拔除尿管行膀胱、尿道造影未见造影剂侧漏,自主排尿通畅,考虑其病情稳定,为其办理出院手续。

尿道异物入院的儿童并不少见,孩子多是因为无知、好奇,或是想缓解瘙痒,将异物塞入尿道。而出于害怕家长责怪,一些孩子不敢及时告知家长,直到出现各种症状才到医院就诊。

男性尿道较长,异物一旦进入尿道后容易嵌顿,难以自行排出。而尿道内异物如长时间不能取出,可导致尿频、尿急、尿痛、血尿、排尿困难、结石等,严重的还会引起肾炎,影响肾功能。

尖锐的异物还有可能戳穿尿道,造成尿道狭窄、尿瘘,进入膀胱甚至会引起膀胱破裂,危及生命。

因此,当发现尿道异物时,不要强行扯出,应立即就医。

1.治疗方法

(1)内窥镜下经尿道取出异物。

(2)前尿道异物可直接用取石钳钳夹取出,部分后尿道异物可用尿道探子推入膀胱后镜下取出。

(3)切开膀胱或尿道取异物。

2.术前护理

尿道异物患儿出现不适而就诊,多数都会因为羞涩而隐瞒病史,给及时诊断及治疗带来困难,患儿会由于担心异物在体内时间过长而导致危险后果,从而出现恐惧、焦虑等不良情绪。

在护理过程中,应充分尊重患儿隐私,禁止歧视,理解患儿感受,帮其疏解不良情绪,做好安慰。及时解答患儿及家长提出的问题,增加患儿护士间的信任度,提升患儿治疗依从性。

3.术后护理

(1) 心理护理

术后不同程度的疼痛刺激,对患儿睡眠及情绪均有影响,护士要及时告知患儿及家长手术治疗的效果、术后可能产生的身体不适、疼痛的原因。

必要时与医生沟通,及时为患者安排止痛药物。经常巡视、鼓励和安抚患儿,疏解其焦虑、紧张情绪,尽量满足其合理要求。

(2)导尿管护理

留置导尿管期间,嘱患儿多饮水,预防尿路感染和导尿管阻塞。避免牵拉导尿管,观察尿液颜色、性状和量。

(3)加强健康宣教

加强对患儿的性教育,帮助其形成正常的性心理及性格,加强其自我保护意识,促进其养成健康行为习惯,有效减少尿道异物发生率。

(4)合理饮食

饮食宜清淡,忌辛辣刺激性食物。

学龄期儿童由于性知识的萌芽,对自己身体产生好奇,容易用不当方式进行“探索”。

在日常生活中,一方面家长应做好科普教育工作,让儿童正确认识身体结构,留意孩子的“小动作”。另一方面,意外一旦发生时,不要打骂孩子,鼓励孩子说出真相,尽快就医,以确保孩子有一个健康、快乐的童年。

来源:中国护理管理

查看更多