查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者: 复旦大学附属肿瘤医院 王婷婷 张盛箭

1病史

•女,28岁

•主诉:1月余前无明显诱因下出现腰背部不适。

•肿瘤标志物:(—)

2影像检查

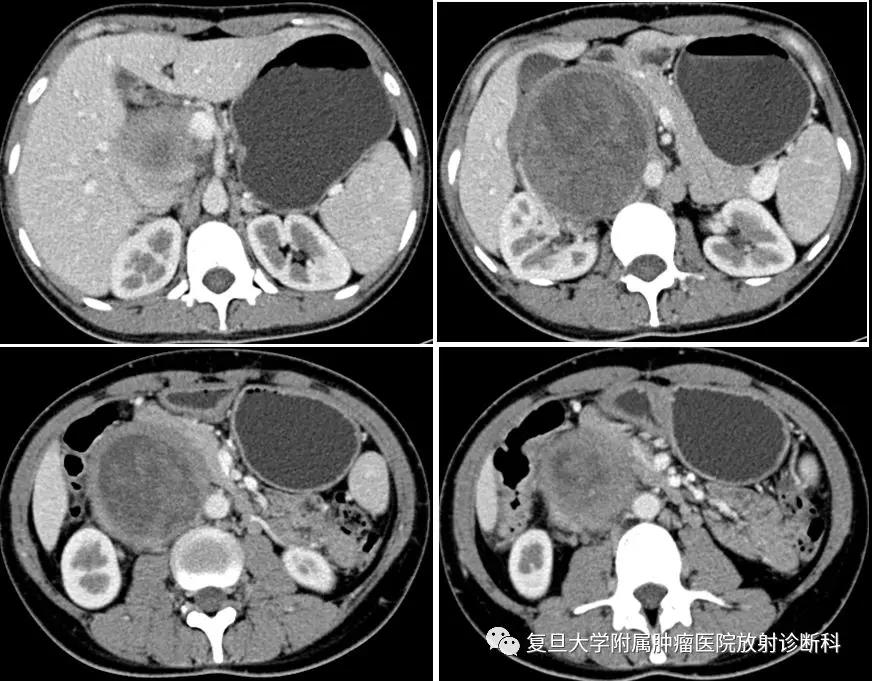

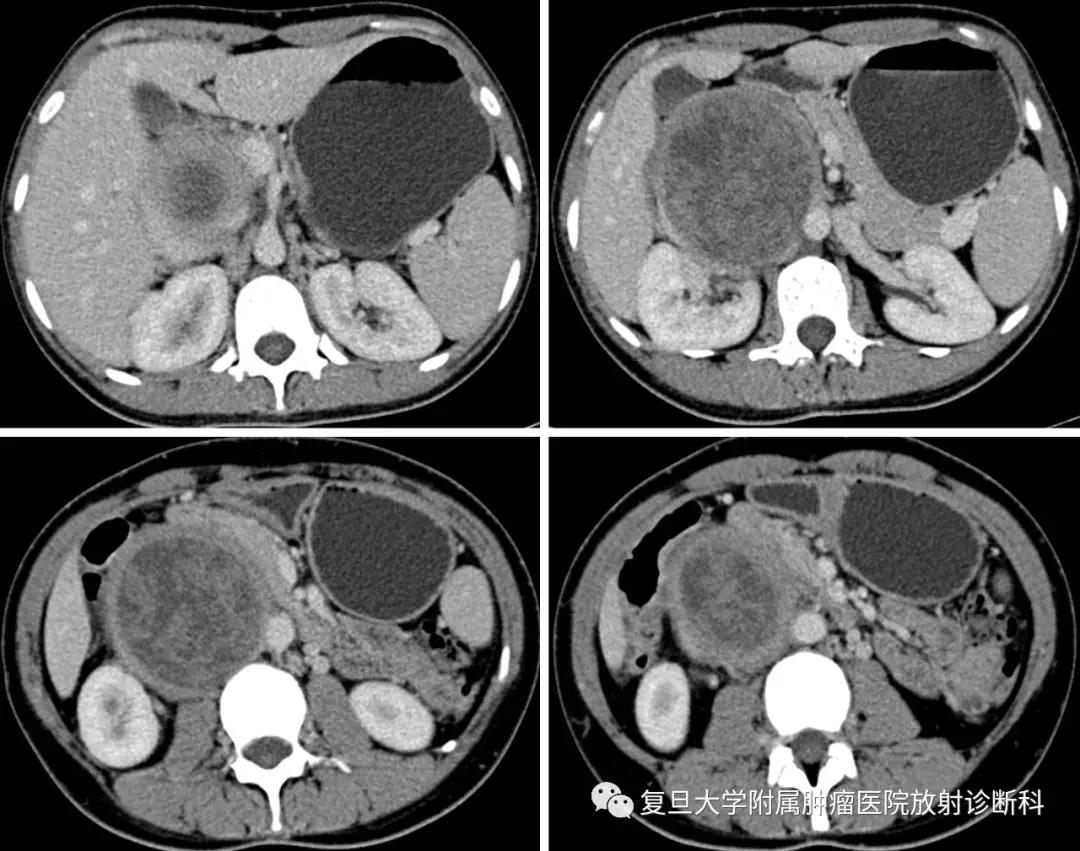

CT平扫

动脉期

门脉期

静脉期

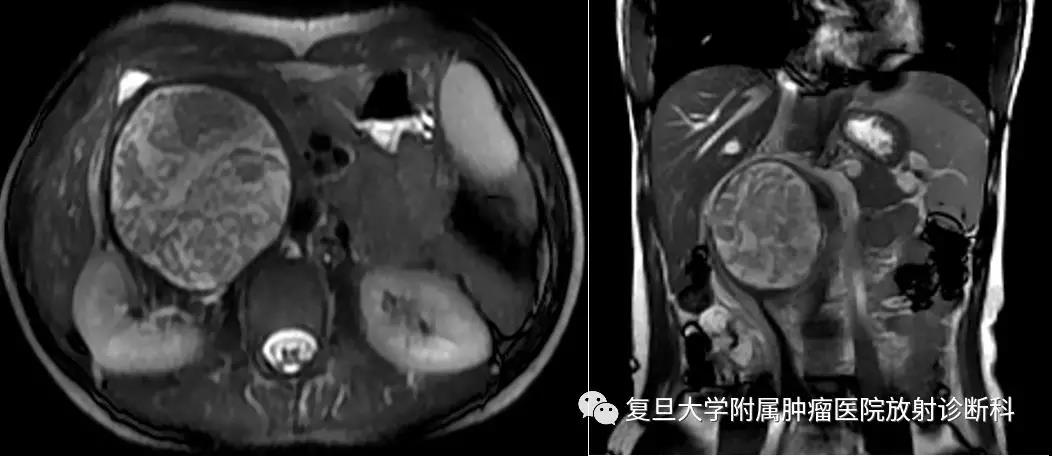

磁共振成像(MRI)T2WI平扫(横断位/冠状位)

3病理结果

•病理:

(后腹膜肿瘤):病灶大小14*11*4 cm,具有乳头状结构的上皮样肿瘤,符合室管膜瘤。

•免疫组化:

肿瘤细胞GFAP(+),EMA(小灶+),D2-40(灶+),ER(+),PR(+),AE1/AE3(少+),PAX8(+),S-100(部分+),β-catenin(-),CD10(-),CD117(-),DOG-1(-),CD34(-),CD99(浆和核旁点状+),Syn(-),CgA(-),Ki-67(+,30%~40%)。

4讨论

原发于腹盆腔的室管膜瘤

盆腹腔室管膜瘤是一种发生于脑、脊髓以外的向室管膜方向分化的低度恶性肿瘤,极为罕见。

•起源与发生部位:

由于胚胎性神经外胚层细胞的退化不完全。常发生于有残存的室管膜细胞的近中线区——纵隔,骶尾部或终丝。

国内外文献报道颅/脊髓外室管膜瘤(除去骶尾部)共44例,包括卵巢24例、纵隔9例、子宫韧带6例、肝、肺、小肠、网膜、子宫直肠间隙各1例

•性别与年龄:

文献报道44例患者均为女性,中位年龄36岁(13~71岁)。

•免疫组化:

瘤细胞常同时表达雌激素受体 (ER)、孕激素受体 (PR)、神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)——与颅内室管膜瘤有一些相似的免疫表型,如特征性地表达GFAP。颅脊髓外室管膜瘤还具有重要的特征性免疫表型,即成人颅脊髓外室管膜瘤通常弥漫高表达ER、PR。

4讨论

•颅/脊髓外室管膜瘤

国内外文献报道颅/脊髓外室管膜瘤(除去骶尾部)共44例,包括卵巢24例、纵隔9例、子宫韧带6例、肝、肺、小肠、网膜、子宫直肠间隙各1例。最常见的发病部位是卵巢,其次是纵隔、子宫韧带、子宫直肠间隙和网膜等。

卵巢室管膜瘤

世界卫生组织将卵巢室管膜瘤归为单胚层和高特异性畸胎瘤。认为可能起源于胚胎发育早期卵黄囊向泌尿生殖嵴移动过程中残留的全能性原始生殖细胞,向单一胚层分化的畸胎瘤。

室管膜成分来自苗勒源神经上皮化生,已经发现肿瘤性苗勒上皮可以转化为神经上皮,这一学说用于解释没有畸胎瘤成分的卵巢单纯性室管膜瘤。

多见于单侧卵巢,大小不一,常为实性或囊实性,可见出血、坏死及囊变;常发生腹膜/网膜种植。

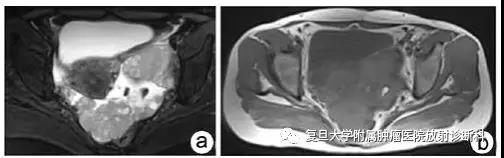

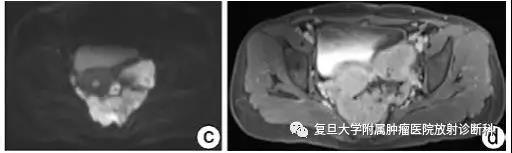

卵巢室管膜瘤MRI图像

a 为左侧附件区及子宫直肠窝多发不规则软组织信号影,边缘呈分叶状, T2WI 压脂呈高信号; b 为 T1WI 呈等信号; c 为 DWI 呈高信号; d 为增强扫描病灶不均匀明显强。

•鉴别诊断:

与卵巢实性及囊实性肿瘤鉴别

卵巢浆液性囊腺癌

卵巢内膜样腺癌

颗粒细胞瘤

纵隔室管膜瘤

一部分学者认为其属于高度特异的单胚层畸胎瘤,起源于遗留的全能性原始生殖细胞。另一部分学者则认为与骶尾部室管膜瘤相类似,可能来源于胚胎发育时期在纵隔中迷走的室管膜残余组织。

多位于后纵隔脊椎旁,CT或MR表现为边界清楚的低密度肿块影,增强后呈轻~中度强化。

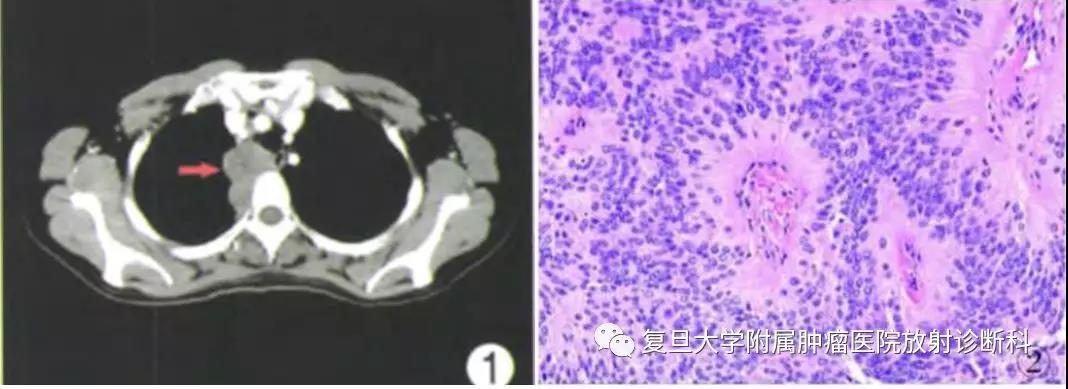

纵隔室管膜瘤CT及病理

1.胸部CT示右后上纵隔椎体旁见一个不均匀低密度肿块影,增强扫描局部可见轻一中度强化(箭头);

2.肿瘤细胞胞质朝向血管,形成典型的室管膜菊形团结构。

•鉴别诊断:

神经鞘瘤或神经纤维瘤等神经源性肿瘤鉴别

5影像表现及鉴别诊断

•腹膜后室管膜瘤

CT及MRI表现:右侧腹膜后类圆形的厚壁囊实性肿块,大小约92*84 mm,边界较清,囊壁厚薄较均匀,囊腔内密度欠均匀,增强后轻中度强化。

•其他腹膜后囊实性占位的鉴别:

神经鞘瘤(囊实型)

脂肪肉瘤(黏液型/多形性/去分化型)

平滑肌瘤/肉瘤

生殖源性(内胚窦瘤/非成熟畸胎瘤/生殖细胞瘤)

胃肠道间质瘤(GIST)

来源:复旦大学附属肿瘤医院放射诊断科

查看更多