查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

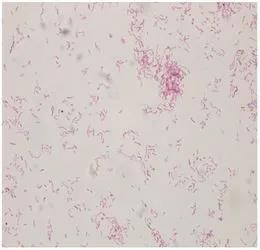

图1 嗜沫凝聚杆菌的培养涂片

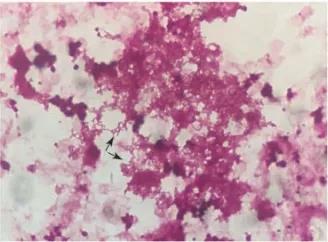

图2 嗜沫凝聚杆菌感染血涂片油镜下结果

嗜沫凝聚杆菌为口腔正常定植菌,已从牙菌斑、牙间物质和牙龈袋中分离出来,且在消化道中普遍存在,罕见导致侵袭性疾病。近期有口腔侵入性操作及口腔感染是导致其侵袭性感染的诱发因素。有部分研究指出,被狗等小动物咬伤也可能是发生侵袭性感染的诱发因素。部分侵袭性感染患者无明显诱因。目前认为病原菌可由口咽血行感染或经消化道入血发生侵袭性感染。基因组序列研究发现嗜沫凝聚杆菌表达长丝状纤维和黏附素,可能参与宿主定植和上皮细胞的潜在机会性入侵引起其他部位的感染。

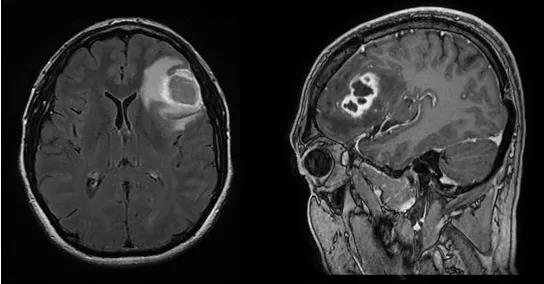

嗜沫凝聚杆菌是HACEK 家族(H代表嗜血杆菌属Haemophilus,A代表放线杆菌属Actinobacillus,C代表心杆菌属Cardiobacterium,E代表艾肯菌属Eikenella,K代表金氏菌属Kingella)中一员。1940年首次被确定为是感染性心内膜炎的病因,在嗜沫凝聚杆菌引起的侵袭性感染中,约一半以上为感染性心内膜炎。脑脓肿也是该菌引起的常见侵袭性感染类型,其中约1/3的感染病例与牙源性感染相关。有研究指出在紫绀型先天性心脏病合并脑脓肿的患儿中,嗜沫凝聚杆菌为第二大感染病因。嗜沫凝聚杆菌还可能引起全身各系统的感染,如肌肉骨骼系统的感染(包括骨髓炎、椎间盘炎、硬膜外脓肿、椎间盘炎、脓毒性关节炎和椎前感染)、肝脓肿、脾脓肿、脓胸、中耳炎、泌尿系感染等。病例报道多见为单系统病灶,但也有同时多系统多病灶感染的报道。

图3 嗜沫凝聚杆菌引起的脑脓肿磁共振表现

结合临床表现,从正常无菌部位(如血、脑脊液、穿刺液)获得阳性结果可视为感染确诊的证据。MALDI-TOF质谱法对凝聚杆菌属的识别具有较好的诊断价值,但对于种之间的鉴别存在缺陷。16S rRNA基因测序对于凝聚杆菌属菌种的诊断展现出了独特的优越性。且嗜沫凝聚杆菌为苛养菌,培养困难,对于培养阴性的病例,16S rRNA基因测序具有较好的诊断价值。

研究表明嗜沫凝聚杆菌对青霉素、“第三代或第四代”头孢菌素、美罗培南、氟喹诺酮类和利福平等具有较好的敏感性,但也有产β-内酰胺酶菌株,可联合酶抑制剂抑制酶活性达到抗菌效果,推荐对其进行药敏检测指导用药,对于重症病例可采用多药联合治疗。文献指出对侵袭性感染的治疗疗程多为2~6周,用药疗程需要根据感染部位及临床疗效具体调整。存在脓肿的患者可酌情采用外科引流。

作者:北京儿童医院感染内科 吉翔,李勤静;

本文首发自BCH儿童感染

查看更多