查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

假丝酵母菌心内膜炎

感染性心内膜炎(infective endocarditis, IE)是由细菌、真菌或其他微生物引起的心内膜和/或心脏瓣膜炎症并伴有赘生物形成,瓣膜为最常受累部位,其次可发生在室间隔缺损部位、腱索和心壁内膜等。

假丝酵母菌(Candida)心内膜炎由假丝酵母菌菌血症所致,是最常见的真菌性心内膜炎,也是假丝酵母菌病最严重的表现之一,该病预后较差,复发率及病死率均较高。

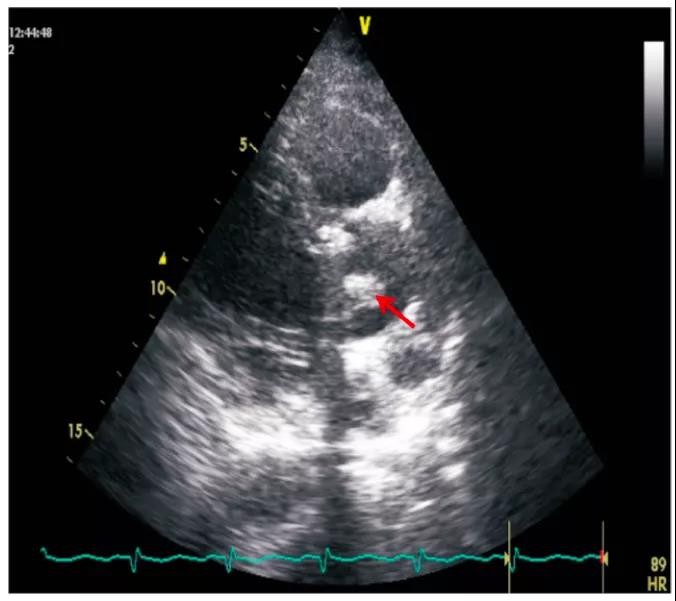

图1 红色箭头为主动脉赘生物

假丝酵母菌又称念珠菌,是人胃肠道和泌尿生殖道的正常菌群,是重要的机会致病菌。假丝酵母菌心内膜炎的危险因素包括人工心脏瓣膜或其他瓣膜疾病、留置中心静脉导管、植入式心脏除颤器、既往细菌性心内膜炎等。

假丝酵母菌心内膜炎临床可表现为多种非特异性症状,最常见的是发热,其他如心脏杂音改变或出现新的杂音、脾大、Osler结节、Roth斑等以及心力衰竭的症状和体征,但不如细菌性心内膜炎多见。

假丝酵母菌心内膜炎较细菌性心内膜炎更可能出现周围性栓塞,提示可能假丝酵母菌性心内膜炎形成的赘生物更大,这些患者可能出现假丝酵母菌菌血症的其他并发症,如继发于眼内炎的视力丧失。严重栓塞性并发症是大部分真菌性心内膜炎出现的第一个也是唯一的症状,其中脑梗死是最常见的神经系统并发症,部分真菌性心内膜炎患者以此为主诉就诊,也可出现在抗感染治疗过程中,是导致患者病情加重以及死亡的主要原因。其中,左心感染性心内膜炎最常引起脾及肝的栓塞,右心感染性心内膜炎及起搏器相关感染性心内膜炎最常发生肺栓塞。赘生物的大小及其活动性是新发栓塞事件的最有力的独立预测因素,赘生物直径>10 mm或具有活动性被认为是发生栓塞的高危因素。真菌感染所引起的栓塞事件在抗真菌治疗的前两周发生率最高,故在抗真菌治疗的初期仍要警惕栓塞事件的发生。因溶栓治疗易引起赘生物进一步脱落导致继发性栓塞,故不推荐溶栓治疗。

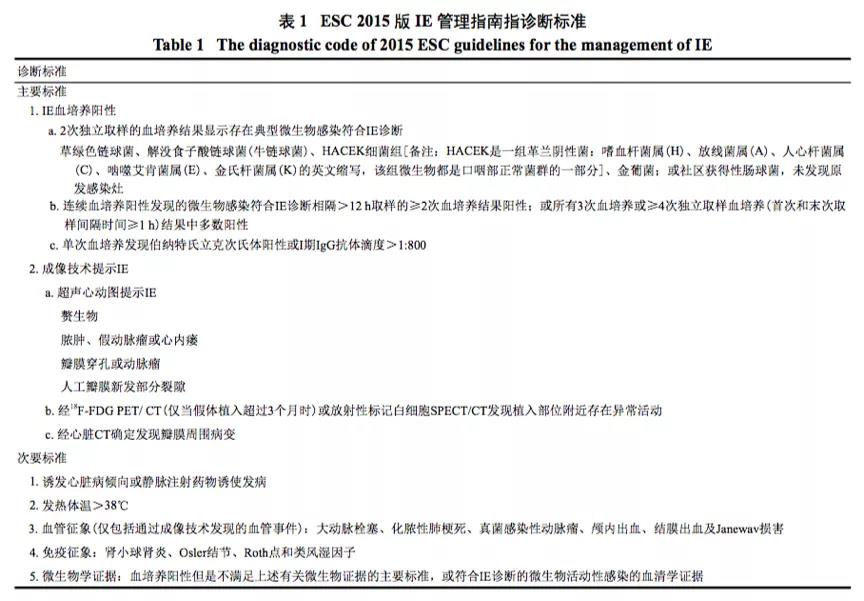

2015年欧洲心脏病学会修订IE诊断标准如下:

假丝酵母菌心内膜炎患者血培养阳性率可高达83%~95%。血培养通常提示持续的假丝酵母菌血症,超声心动图可发现瓣膜赘生物,而赘生物体积通常较大。虽然经胸壁超声心动图能够显示出赘生物,但经食管超声心动图更为敏感,对于人工瓣膜假丝酵母菌心内膜炎患者特别有用。

2016年美国感染病学会的假丝酵母菌病指南和2015年美国心脏学会的感染性心内膜炎指南推荐采用抗真菌药与瓣膜置换术联合治疗自体瓣膜和人工瓣膜假丝酵母菌心内膜炎。药物治疗方面IDSA2016年指南建议两性霉素B脂质体(3-5 mg/kg.d),加或不加氟胞嘧啶 25mg/kg每日4次作为初始治疗方案,或大剂量棘白菌素类。初始治疗疗程应为6~10周左右,待病情稳定、血培养阴性后,对于非氟康唑耐药的假丝酵母菌分离株予氟康唑(6~12 mg/kg)降阶梯治疗,并建议尽早行瓣膜置换术,术后治疗至少6周,有瓣周脓肿或其他并发症者,疗程更长。假丝酵母菌感染性心内膜炎极为罕见而难治,并发症尤其是栓塞事件发生率高,单纯药物治疗效果不佳,复发率高,预后差,抗真菌药物治疗联合手术治疗可有效改善其预后。

作者:北京儿童医院感染内科 王毅、宁雪

本文首发自BCH儿童感染

查看更多