查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

本文来自中国医学论坛报“临床试验案例解读”专栏,如需转载,请联系授权。

案例介绍

中药具有多成分、多靶点综合调节作用,且具有作用温和、价格低廉、不良反应少等优点,适合长期预防用药;但缺乏高质量临床研究证据,也缺乏开展大规模临床循证评价研究的方法和技术体系。为评价中药对重大疾病防治的疗效,提供高质量的临床证据并建立完善的方法学技术体系,在国家“十五”科技攻关计划和行业专项资助下,天津中医药大学张伯礼院士组织完成了第一个在世界卫生组织(WHO)国际临床试验平台注册的、以终点事件为评价指标的中医药大规模临床随机对照试验(MISPS-TCM)——芪参益气滴丸对心肌梗死二级预防的随机对照试验。

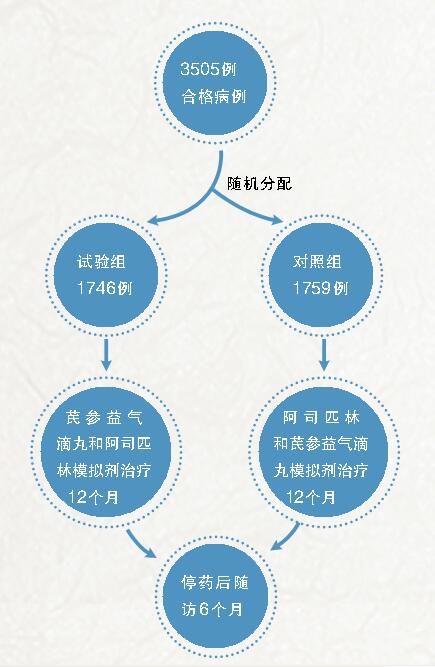

该研究[Evid Based Complement Alternat Med. 2013(2013):738391]是一项前瞻性、随机双盲、双模拟、安慰剂平行对照、多中心临床试验,自2006年开始启动,到2009年在全国88家医院共纳入3505例合格病例(心肌梗死4周至2年内的患者)进入随机分配,试验组1746例,对照组1759例。失访和中止病例中,试验组250例,对照组218例。

治疗方案

主要指标及结果

1.第12个月和18个月复合终点事件发生率试验组分别为2.98% 和3.67%;对照组分别为2.96% 和3.81%,两组比较差异无统计学意义。

2.药物相关不良事件试验组(65例)低于对照组(86例)。

研究结果提示:①芪参益气滴丸和阿司匹林对心肌梗死二级预防效果相似;②中药具有综合调节作用,可作为阿司匹林抵抗及禁忌患者的替代用药。

试验牵头方专家点评

作者:天津中医药大学循证医学中心 张俊华 张伯礼

研究设计初衷与过程调整

心肌梗死后,患者的二级预防是心血管病研究领域的热点和重点。大量研究证实,抗血小板药、他汀类、钙离子拮抗剂、血管紧张素转化酶抑制剂、利尿剂等药物,均具有一定的预防作用,但均存在费用高、患者依从性差、长期用药不良反应增加等问题。由此推动了基于固定比例的上市药物组合形成的复方制剂(Polypills)的研发和应用。

中药是典型的Polypills,具有多成分多途径整合调节优势。选择临床常用且研究基础好的中成药开展循证评价研究,具有重要临床意义。

试验和对照药物——模拟剂的使用

本研究选择的试验药芪参益气滴丸是组分中药,临床上广泛用于防治心血管疾病。相关基础和临床研究表明,该药具有抗血小板作用,且具有保护心肌细胞、防止再灌注损伤、防止心室重构、抑制炎症反应、稳定粥样硬化斑块等多重活性,与心血管复方制剂Polypills功效相似。研究对照药为阿司匹林肠溶片,是心肌梗死二级预防的推荐用药。

芪参益气滴丸与阿司匹林片剂型不同。为了实现对临床研究者、患者、数据管理者、监查员等研究参与者设盲,减少实施偏倚,本研究采用双模拟方法,分别生产了与试验药性状、气味、口味相似但无药理作用的模拟剂。

试验组患者给予芪参益气滴丸(0.5 g,tid)+阿司匹林片模拟剂(100 mg,qd);对照组患者给予芪参益气滴丸模拟剂(0.5 g,tid)+阿司匹林片(100 mg,qd)。使用模拟剂虽然给研究用药的配给、编盲增加了一定难度,但从根本上减少了实施偏倚。

受试者入选标准——患者年龄的调整

本研究患者主要纳入标准为:①心肌梗死病史在4周~2年;②年龄18~75岁;③中医证型为气虚血瘀证;④排除介入和冠状动脉旁路移植术后患者及合并其他严重疾病的患者。

考虑到老年患者长期使用阿司匹林可能引起出血风险,第一版研究方案患者年龄定为<65周岁。研究过程中数据安全性监测未发现出血事件增加,且年龄范围窄会影响研究结果的外推行,也会降低受试者入组效率,延长研究周期。综合多方面考虑,研究专家委员会提出将入组年龄提高到75岁,并报伦理委员会审核批准后实施。

考虑到停用阿司匹林带来的伦理和实施问题,本研究排除了介入和冠状动脉旁路移植术后患者及合并其他严重疾病的患者。

随机和分配隐藏——交互式语音应答系统

因研究样本量大、周期长、参加单位多且地域跨度大,采用传统固定随机和不透光信封进行分配隐藏等方法有明显局限性,且研究实施时互联网及移动通讯还不发达,本研究采用交互式语音应答系统(CRIVRS)执行动态随机和分配隐藏。研究者通过拨打800电话接入CRIVRS,按照语音提示进行操作,逐步完成对受试者的筛选、随机化和药物指定等工作。

CRIVRS与入组信息数据库可通过客户端进行网上浏览和管理,为研究药物的动态配给和数据动态管理奠定了基础。

数据提交与核查——即时动态数据管理

该试验研究中心多且分布于各地,样本数量大,包含大量数据的记录、提交、核查等工作,纸型病历报告表(CRF)若管理不当,在填写、转交、保存等过程中容易缺失、破损,导致数据丢失,影响数据的完整性。为保证信息采集的准确、真实和及时性,基于当时的条件,试验采用传真即时提交CRF。

临床试验中心和数据管理中心收到传真资料后,进行CRF数据核查、质询和答疑,可防止数据采集和修改不及时带来的一系列问题。通过动态数据管理,边收集、边整理、边核查、边录入,及时纠正发生的问题,可为中期分析提供数据,保障供统计分析的数据质量。

研究的价值

该研究以重大心血管事件为评价指标,与西药头对头对照,客观评价了中成药对心肌梗死二级预防的疗效,为临床心血管疾病防治提供了有价值的证据。

除以上临床价值外,该研究经过6年实践,为此后中医药循证评价的开展树立了样板,具有重要意义。

1.形成了一个从二次研究着手向大规模临床试验递进的中成药循证评价技术体系。

2.开创了中医药大规模循证评价的成功实践,在实践中建立了符合中医药特点的大规模临床研究设计、实施、质量控制等系列关键技术(包括方案设计、中央随机化、试验药品编盲与配给、试验中心选择、受试者募集、研究者培训、三级监查、终点事件评估、数据核查、数据动态管理和过程评价等)。

3.每项关键技术匹配一套标准操作程序,为中医药多中心大规模循证研究的开展提供方法学借鉴,并成功用于国家“十一五”科技支撑计划,重大新药创制专项及国家“973计划”等项目。

4.研究成果为中成药上市后再评价提供技术支持,促进了中医药临床研究质量的整体提升,在行业内起到示范作用,并培养了一支中医药循证评价研究的人才队伍,研究成果获得国家科技进步二等奖。

循证方法学专家点评

作者:四川大学华西医院中国循证医学中心 孙鑫

该试验是全球首个由中医专家组织的大规模心血管临床试验。旨在探讨芪参益气滴丸对已发生心梗患者的疗效是否不劣于阿司匹林。试验采用非劣效试验设计,随机将患者分配到试验组和对照组给予1年治疗,以心血管复合终点指标为主要结局,并评估在随访18个月后的结局。

试验最终纳入来自全国88家中心的3505例患者,在中国临床试验注册中心(ChiCTR)完成了方案注册。

研究设计的高质量

这是一个典型的大样本多中心临床试验,在众多方面体现了一个高质量临床试验的特征。

1.研究者组织了多学科临床研究协作团队,形成协调机制;采用国际通用的管理模式,包括建立指导委员会、结局仲裁委员会、数据管理中心等多个协调组织。这是一个多中心临床试验成功的基础。

2.试验制定了严格的纳入排除标准,确定了详细的干预措施,并全程严格管理试验,确保研究高质量实施。

3.采用了中央化随机系统(包括使用交互式语音应答系统),保证分配隐藏的实现。

4.通过使用模拟剂技术,对患者、临床医生、结局评估员等相关参与人员实施了盲法,尽可能避免实施偏倚。

5.用多种办法控制患者失访,尽量降低信息丢失导致的偏倚。

6.采用中央化数据采集和管理系统,实现了数据的实时监测、管理和及时纠正。

研究存在的不足

该试验最大的挑战之一是要在相对较短的观察期(18个月)累计足够的事件数,从而获得充分的统计效应。这是非常困难的。该试验的终点事件发生率确实要比预计明显偏低,导致了可信区间较宽,影响证据的强度。

该试验出现了一定程度的失访(这也是长期随访心血管试验面临的共同挑战)。失访会导致检验效能下降,一定程度上有利于得到非劣效的结论。意向性分析(ITT)往往并不能完全解决这些问题,需要更严谨的质量控制。

此外,由于终点事件发生数量少,如果进一步延长随访时间,将有利于增加事件数量,提供更充分的研究数据。

对同类研究的启示

从20世纪40年代起,随机对照试验被广泛用于药物临床评价。过去常常强调,药物临床试验需要随机、对照、双盲,但真正的设计和实施还应考虑更多问题。例如,研究环境,目标患者对治疗的可能反应性(研究人群的优化),干预和对照的具体设定与依从性,主要指标的价值、测量及可能发生率,随访和失访控制措施,基线风险和假设的治疗效应对样本的影响,综合各种因素对研究可行性的影响等。

临床试验的成功不仅仅得益于方法,也不仅仅依靠临床,而是方法、临床和研究管理的完美结合。一个高质量大样本多中心临床试验至少应具备以下关键点:①解决一个重要临床问题;②采用科学且可行的研究设计;③严格实施和管理;④科学严谨地分析和报告;⑤建立多学科交叉且分工明确的工作团队,各司其职、各尽其能;⑥建立完善的工作机制,共担责任、共享成果。

附“临床试验案例解读”专栏开栏寄语

临床试验的设计、实施和报告是一门专业性很强的学问,也是一项系统工程。组织实施高质量临床试验,需要医学、方法学、统计学、信息学等多学科的交叉融合,需要医务人员、研究者、药企人员、监查员等多方人员的协同配合,需要数据采集、数据传递、数据核查、数据分析等环节的紧密结合,需要丰富的经验和关键技术支撑。

中医药的优势在于临床疗效,其关键在于研究方法的科学性。新时代、新机遇、新挑战,高质量的临床证据越来越重要,成为中医药现代化和国际化的基石。 “临床试验案例解读”专栏选择中医药作为首个焦点,对中医药临床试验典型案例进行剖析解读,分享实战经验和体会,是临床试验方法“案例式”教学的有益尝试,有利于培养更多专业人才,有利于提升临床研究质量,有利于中医药更好地服务“健康中国”建设。

——张伯礼院士

临床试验是以人群、人体和人的标本为对象的研究,其结果对于政府决策、临床实践及新诊疗技术研发,均是不可替代的支撑证据。一个好的临床试验的前提是,选题重要、审题正确、设计科学、实施规范、分析严谨、报告充分、全程质控、及时转化、后效评价、持续改进,止于至善。

为此,四川大学华西医院中国循证医学中心、天津中医药大学循证医学中心、中国循证医学杂志和中国医学论坛报联合开辟“临床试验案例解读”专栏,首选“中医药临床试验专题”,精选多学科作者,从选题及其科学意义和临床意义,试验设计、实施及结果转化价值,试验设计与方法的优点、不足与启迪,进行多方面综合评价。

希望通过本专栏,推动我国临床试验的规范化开展和全程质控,促进研究结果的正确解读和及时转化,优质高效地服务“健康中国2030国家战略”。

——李幼平教授

查看更多