查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

胃肠间质瘤(GIST)是一种严重威胁人类健康的疾病,是起源于胃肠道间叶组织的肿瘤,占消化道间叶肿瘤的大部分。由于诊出率较低,长期被认为是一种罕见疾病。

近年来,随着诊疗水平的不断提高及临床研究的不断深入,其发病率也在不断上升。据统计,胃肠间质瘤年发病率约为1/10万~2/10万,约占全部肉瘤的1/5。

虽然有越来越多的患者正受到它的威胁,但遗憾的是仍然未能引起公众足够重视。

主要是因其有一定的隐蔽性,在早期多无症状,有的呈球形生长,即便瘤体很大也不产生压迫感和出血。通常在体检或其他手术时偶尔发现。是名副其实的隐形杀手。

因此,在首次诊断的胃肠间质瘤患者中,约有20%~30%的患者已发展成为晚期;有11%~47%的患者已发生肝和腹腔转移,错过了最佳治疗时机。

那么,胃肠间质瘤是不是癌症?

它有哪些症状?

怎样才能早发现早治疗?

下面结合真实病例来为您解读~~

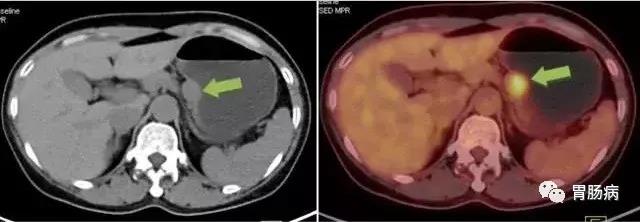

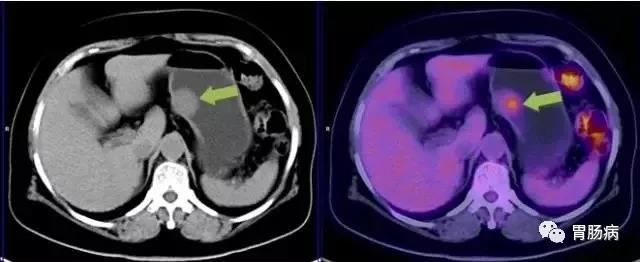

胃间质瘤案例 1

胃体壁见直径约 1.3 cm 软组织结节向腔内隆起,PET-CT 可见 FDG 轻度摄取,行胃镜下摘除术,病理证实为胃间质瘤(低危度)。

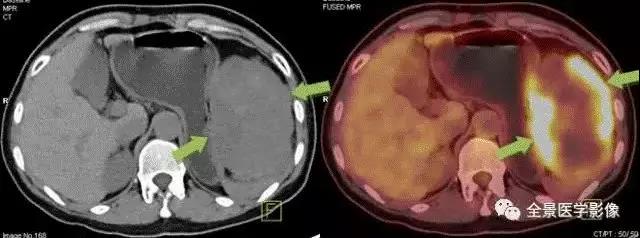

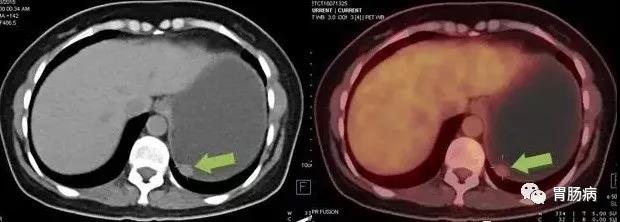

小肠间质瘤案例 1

因腹痛 CT 发现腹盆腔占位,病灶内可见液化区及钙化灶,FDG 摄取增高。诊为小肠间质瘤。术后病理为:小肠恶性间质瘤。

一、胃肠间质瘤的前世今生和寄居部位

胃肠间质瘤可位于胃肠壁的黏膜下、肌壁间、胃腔外或腔内外兼而有之,大部分病变即使胃镜检查亦无法发现或明确诊断。

其早年长期被误认为是平滑肌瘤或神经源性肿瘤而延误诊断。

研究发现,胃肠间质瘤有别于胃癌或肠癌,其来源于胃肠道卡哈尔间质细胞 (Cajalcel1),为胃肠道间叶组织来源的肿瘤,它可发生在消化道的任何部位。

以胃部原发多见,占 50%~70%;

其次是小肠,占 20%~30%;

结直肠占 10%~20%;

食道占 6% 左右。

50~70 岁是该病的高发期。

胃间质瘤案例 2

胃窦壁见直径约 1.8 cm 软组织结节呈宽基底向腔内隆起,PET-CT 可见结节 FDG 摄取升高,行胃镜下摘除术后病理为胃间质瘤(中危度)。

二、胃肠间质瘤是不是癌症,如何确诊胃肠间质瘤?

临床上,胃肠间质瘤是一种具有潜在恶性倾向的侵袭性肿瘤,组织病理学诊断仍是金标准,其恶性程度取决于肿瘤大小及有丝分裂指数来评估。

2001 年美国国立卫生研究院 (NIH) 制定了基于肿瘤大小和核分裂象的间质瘤生物学行为的诊断标准 :

1. 直径<2 cm,<5 个/50 HPF 提示危险程度很低;

2. 直径 2 cm~5 cm,<5 个/50 HPF 提示低危;

3. 直径<5 cm、6 10 个/50 HPF,或直径>5 cm~10 cm、<5 个/50 HPF 则为中危;

4. 直径>5 cm、>5 个/50 HPF,或只要直径>10 cm 或>10 个/50 HPF 即视为高危。

超声内镜 EUS 引导下活检行病理、免疫组化检查并检测其 C-kit 基因突变情况,如将它们联合起来可使间质瘤诊断准确性达 90% 以上。

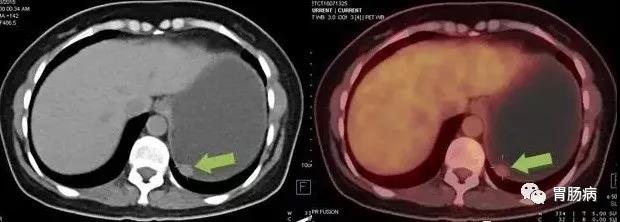

胃间质瘤案例 3

胃体小弯侧壁见直径约 2.4 cm 软组织结节向腔内隆起,PETCT 可见结节有 FDG 较明显摄取增高,行胃镜下摘除术病理证实为胃间质瘤(高危度)。

三、 胃肠间质瘤的症状无特异性,易于混淆

作为一种胃肠道软组织肿瘤,胃肠间质瘤有别于“胃癌”或“肠癌”,可发生在消化道的任何部位:

其中以胃部原发多见,大约占50%~70%;

其次是小肠,约占20%~30%;

结直肠约占10%~20%;

食道约占0~6%;

肠系膜、网膜及腹腔后较罕见。

由于胃肠间质瘤常发于消化道内,长期被误认为是来源于平滑肌的肿瘤,故被称为平滑肌瘤或平滑肌肉瘤。原因在于胃肠间质瘤不仅病程早期症状隐蔽,其临床症状也无特异性可言,常常与胃肠道平滑肌瘤、胃肠道神经鞘瘤和胃肠道自主神经瘤等消化道肿瘤和疾病相混淆。

即使随着瘤体的增大,胃肠间质瘤会表现出一些明显症状,包括恶心、呕吐、腹痛、黑便和贫血等,但这些症状也多为非特异性,也可见于其他消化道疾病。这也导致胃肠间质瘤的准确诊断存在一定的难度。

上图:胃平滑肌瘤胃镜图片

原因在于胃肠间质瘤不仅病程早期症状隐蔽,其临床症状也无特异性可言,常常与胃肠道平滑肌瘤、胃肠道神经鞘瘤和胃肠道自主神经瘤等消化道肿瘤和疾病相混淆。即使随着瘤体的增大,胃肠间质瘤会表现出一些明显症状,包括恶心、呕吐、腹痛、黑便和贫血等,但这些症状也多为非特异性,也可见于其他消化道疾病。

这也导致胃肠间质瘤的准确诊断存在一定的难度。

据目前文献报道,在首次就诊的胃肠间质瘤患者中,有 20%-30% 的患者已发展成为晚期;

有 11%-47% 的患者已发生肝转移和腹腔转移,错过了最佳治疗时机。

故体检筛查此病的必要性是显而易见的。

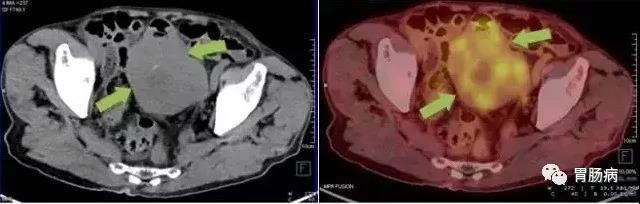

胃间质瘤案例 4

胃镜仅黏膜下隆起,超声胃镜可见胃体小弯侧壁肌层及下层软组织结节,直径约 1.8 cm, PETCT 可见结节有明显 FDG 摄取增高,手术病理证实为胃间质瘤(高危度)。

四、该如何筛查此类肿瘤?

由于症状缺乏特异性,胃肠间质瘤往往难以早期发现,尤其是直径小于两厘米的肿瘤可能没有任何症状,过半的间质瘤检出是因为偶然发现。

故检测间质瘤,以下影像学检查方法成为当仁不让的选择:

(1)超声内镜

超声内镜(EUS)是目前诊断黏膜下肿瘤最为准确的方法,亦是用于诊断和术前评价间质瘤的一个最有价值的手段。EUS 显示不规则的边缘、内部回声不均和液性暗区是恶性间质瘤的表现,具备其中两项,即可判断为恶性间质瘤,其敏感性可达 80%~90%。

(2)PET-CT 全身扫描

大多数研究认为 PET-CT 可作为对 GIST 患者治疗疗效评估的金标准。

国外研究发现:PET-CT 18F-FDG 摄取程度的改变可以反映肿瘤细胞的代谢水平,其发生改变要先于肿瘤体积大小的改变,具有非常好的早期预测疗效的价值。

PET-CT 不仅可以显示大多数胃肠道间质瘤代谢活性的增高,同时还可以显示治疗开始后的早期相关功能改变情况,并且治疗后 18F-FDG 摄取减低与治疗有效或永久性的 PFS有关,因此广泛应用于靶向药物疗效的监测。

(3)腹部 CT 扫描

使用静脉和口服造影剂进行腹部 CT 扫描是评价间质瘤的一个重要方法,它能够发现起源于胃壁的肿瘤,以及是否侵及邻近器官、有无腹腔内或淋巴结转移。

其 CT 主要表现为:

1. 提示恶性间质瘤的 CT 表现有:

直径>10 cm;

有出血、坏死、扩散;

以外向性生长为主,形状欠规则,呈分叶状;

腔面侧溃疡大而深并形成气液平,向周围组织浸润以致与周围组织分界不清;

瘤体旁细小血管。

2. 提示良性间质瘤则有:

形状规则,

直径<5 cm,

腔内生长或混合生长,

肿瘤组织钙化,

结构均一。

3. 提示交界性则有:

肿瘤直径6~10 cm。

(4)胃镜

作为有上消化道症状病人的首要检查,是发现可疑间质瘤最常用的检查方法。但因其无法透壁观察病变性质且间质瘤多位于肌层而无法获取病理学证据,需要进一步依靠超声内镜。

(5)X 线钡餐、B 超检查

钡餐可有助于发现病灶及有无溃疡,但诊断效果较差。

B 超:受检查原理限制仅能检出较大实性占位,较少用于对此病的诊断。

(6)MRI

MRI 组织对比度好,多方位成像和化学位移正、反相位成像有助于判断肿瘤原发灶与邻近器官、大血管的关系。尤其对直肠间质瘤的诊断 MRI 优于 CT,MRI 通过三维成像,直观反映病变与周围脏器的关系,对病灶定位和范围及囊性部分的诊断均优于 CT。

胃间质瘤案例 5

体检发现胃体小弯侧腔外生长直径 5.6 cm 软组织肿块,PET-CT 扫描见肿瘤 FDG 轻度摄取增高,手术切除病理为:间质瘤(混合细胞型,8/50 HPF 高危度)。

五、PET-CT 在诊断中的价值无可取代

1. 检出病灶,一次检查可发现消化道全程的潜在间质瘤可能。

2. 术前无创评估肿瘤良恶性可能,准确提出肿瘤的分期,利于治疗方案的选择和准备。

3. 术后病人的全身评估,对于疑似转移病灶的定性极为准确。

4. 靶向药物治疗后疗效精确评估。较传统的影像学检查发现的体积评估更有效和准确,PET-CT 可根据肿瘤 SUV 值的改变更准确评估肿瘤活性,并预判远期疗效。研究显示,PET-CT 显示治疗有效者 1 年生存率达到 92%,而 PET-CT 显示无效者 1 年生存率仅 12%。

胃间质瘤案例 6

因腹腔占位来诊,PET-CT 扫描见肿瘤位于胃体旁,部分层面与胃体分界不清。术后病理:间质瘤(高危度)。

六、怎么治疗?手术联合靶向治疗

目前,手术切除是胃肠间质瘤首选且唯一可能实现治愈的方法。但对于高危患者而言,术后复发率可达55%~90%,半数还同时出现肝转移。且复发瘤多生长迅速,并对放疗和化疗均不敏感。患者虽然可以二次或者反复手术,但仍难以提高生存率。

虽然手术联合靶向分子药物的综合治疗方法明显改善了胃肠道间质肿瘤患者的预后。但既往应用伊马替尼400mg后的耐药发生率据统计可高达63%,从而使得胃肠间质瘤的治疗以及患者生存期限延长一度陷入僵局。

随着第二代口服靶向药物舒尼替尼的问世,胃肠间质瘤的治疗进入了新时代。舒尼替尼不仅对恶性转移或手术不能切除的胃肠间质瘤取得了明显的疗效,并显著改善了对伊马替尼400mg耐药的胃肠道间质肿瘤的预后。

临床试验表明,舒尼替尼能够有效抑制多种受体酪氨酸激酶活性,不仅能缩小胃肠间质瘤肿瘤的大小、延缓其生长速度,还可以抑制对伊马替尼400mg耐药的突变类型,显著延长患者生存期、保障患者的生存质量。

正在接受治疗或转移复发的胃肠间质瘤患者在坚持规范治疗的同时,应密切监测肿瘤反应及病情进展情况,坚持定期随访,及时确认肿瘤对治疗的反应情况,以便医生根据肿瘤情况及时调整或改变治疗方案。

文章首发自胃肠病

查看更多