查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

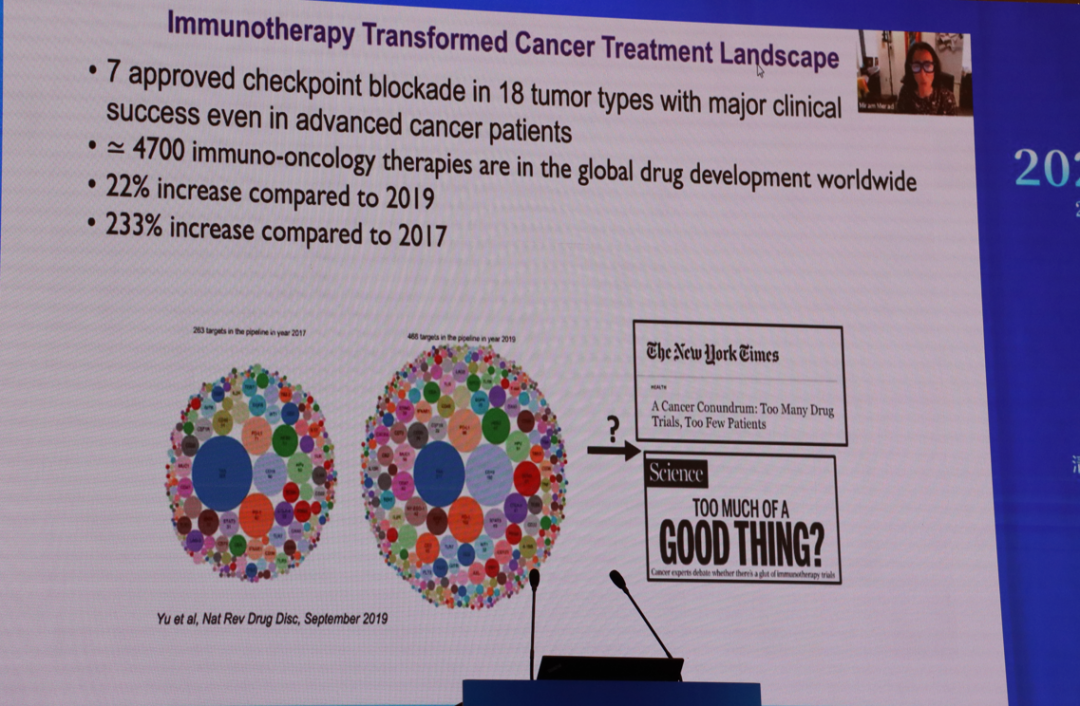

11月5~6日,由中国食品药品国际交流中心(CCFDIE)主办,由国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)、美国华裔血液及肿瘤专家学会(CAHON)、中国农工民主党中央生物技术与药学工作委员会、清华大学医学院共同举办的2021中国肿瘤免疫治疗会议于北京举行。本报记者特将大会第一日内容整理如下,以飨读者。

CCFDIE的翁新愚副主任为大会致辞,对所有与会的同道表示热烈的欢迎和感谢。他指出,目前中国抗肿瘤药物研发正飞速发展,随着新治疗方法的不断探索和应用,肿瘤逐渐向慢病化方向发展,因此,肿瘤免疫治疗药物的安全性、患者的生存质量和临床试验受试者在试验中的体验逐渐被研究者所重视。2015年至今,中国肿瘤免疫治疗会议已经成功举办了7届,已成为肿瘤药物研发机构、业内专家相互沟通交流的重要平台,为肿瘤免疫治疗药物研发和监管的现代化、国际化步伐,添加了更多的生机。最后,他介绍了大会的形式和主题,并预祝大会圆满成功。

CAHON郑雷教授致辞中表示,加速肿瘤免疫治疗的成品药物的审批、造福患者是所有中国肿瘤免疫治疗会议成员的共同心愿, 也是CAHON多年来促进中美血液和肿瘤学术交流与合作的目的。在代表朱峰处长宣读了会议议程后,郑教授感慨道,本届会议虽然专场的设置上和往届会议类似,但是内容上面有很大的变化, 反映了目前在创新免疫治疗研究上的最新进展和潜在突破点。例如,本届的新型免疫治疗专场,已经不再偏重于免疫检查点抑制剂的相关内容,而是通过调控髓性细胞来寻求肿瘤免疫治疗的新的突破。而有关免疫治疗在临床上的应用,这届专场也突出了免疫检查点抑制剂晚期肿瘤的一线治疗和早期肿瘤的辅助治疗上的应用。

主题演讲

本专题由CAHON的刘克博士、宋文儒博士联席主持。

药品审评中心王涛副主任以“构建以临床需求为导向的科学审评体系”为题发表演讲。王涛副主任针对肿瘤药物研发现状、以临床需求为导向科学体系、针对临床需求研发鼓励措施、创新药研发建议四个方面进行介绍。

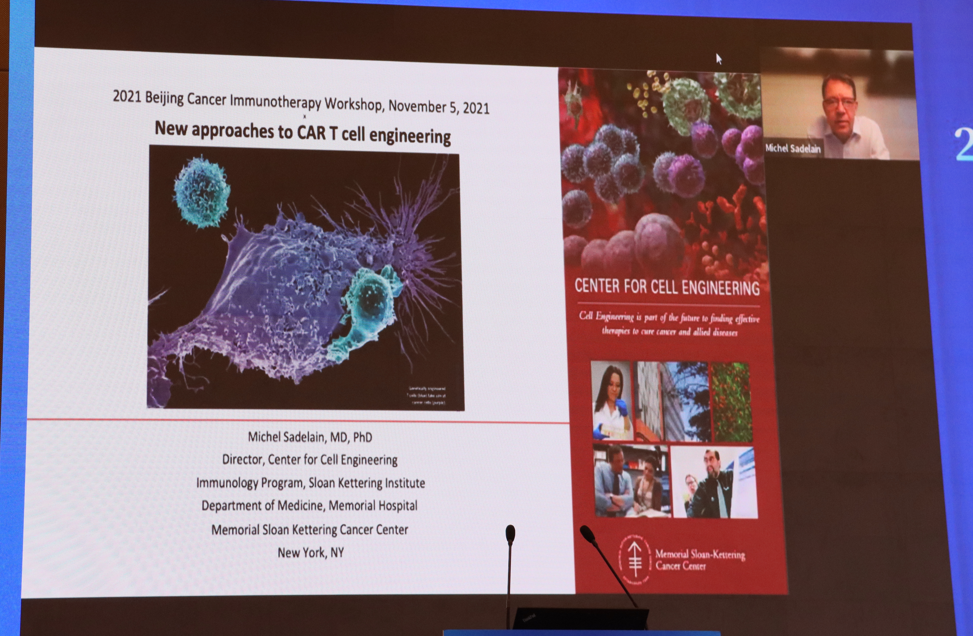

斯隆凯特琳癌症中心Michel Sadelain教授就CAR-T细胞的新途径发表观点。Michel教授首先介绍了两个广为熟知的细胞免疫疗法内容,即CD28 CAR和 4-1BB CAR。随后,他介绍了CD19 CAR的研究进展和历程,并指出其作为美国第一款获批的细胞免疫疗法商品化方案,吸引了多家企业将其量化生产。2021年7月,CD19 CAR在细胞免疫疗法研发中占比近40%。当然,新的适应证、新的靶点仍在不断产生,靶点多样性在不断提高,CAR多样性的趋势也在不同的研究中心构建着。Michel教授还介绍了有关CAR的多个新方向,包括2021年有关CAR持续性的探索,TRACA (T 细胞受体α链固定区) 位点表达和TRAC-CAR-T细胞的构建等。最后,他指出,新的CAR-T细胞方法和手段正在不断地域各类途径相互碰撞,在肿瘤微环境中找到更为合适的靶点。

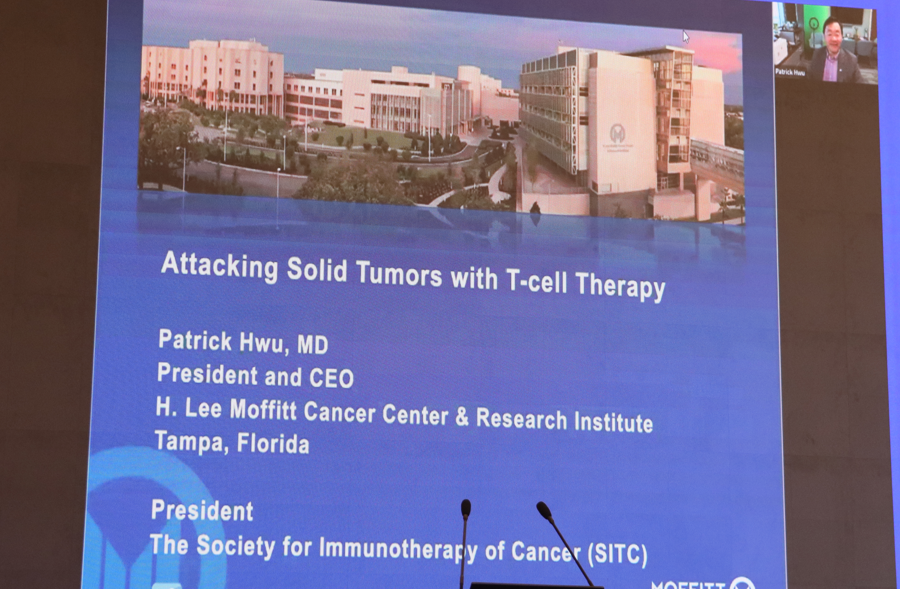

Moffitt癌症中心Patrick Hwu教授在主题演讲中探讨了T细胞疗法治疗实体瘤。Patrick教授指出,T细胞疗法已经通过肿瘤微环境的效力,帮助很多血液病和淋巴瘤患者获得生存获益,但T细胞疗法是否能够治疗实体瘤,仍处于不断探索过程中。他指出了T细胞疗法治疗实体瘤的所需要素,包括更具特异性的基因识别、T细胞成功进入肿瘤微环境靶点区域且能在区域内保持功能。当前,已有多项临床试验验证,其中,滑膜肉瘤的转移率有明显减少。随后,Patrick教授介绍了关于T细胞疗法治疗滑膜肉瘤、黑色素瘤及几种实体瘤的病例,包括对治疗实体肿瘤的治疗方案设想和实验等。他指出,清除肿瘤需要寻找到大脑在患肿瘤时表达的基因,但找到单一抗原很难,因此,潜在答案可能是找到一组受体,并严格防控肿瘤细胞逃逸。他强调,T细胞疗法能治疗实体瘤,但仍需要基因替代T细胞位点的具体类型。

专题1:肿瘤免疫新型疗法

本专题由CAHON的胡思文教授、李子海教授主持。

Mt Sinai医疗中心Miriam Merad教授分享了合理寻找肿瘤髓系靶点来强化抗肿瘤免疫的相关内容。首先,Merad教授回顾了树突状细胞和巨噬细胞在人类免疫系统及免疫反应中的作用和地位。肿瘤微环境里的树突细胞(DC)包括DC1、DC2、 mregDC和单核细胞来源的DC等。mregDC是一个新的概念,是具有免疫调节功能树突细胞的英文缩写(mature DCs enriched in immunoregulatory molecules)。这些细胞不是DC的新的亚型而是DC分化的特殊状态。mregDC是Merad实验室用单细胞测序的方式从非小细胞肺癌(NSCLC)、肝细胞癌(HCC)、结肠癌(CRC)等发现的。她指出,识别和比较不同患者的DC亚群可望提供肿瘤免疫新思路和新方向。比方说,IFNγR和IL-12在mregDC 诱导的抗肿瘤免疫功能当中扮演着重要角色。相反,IL-4抑制mregDC的抗肿瘤功能。

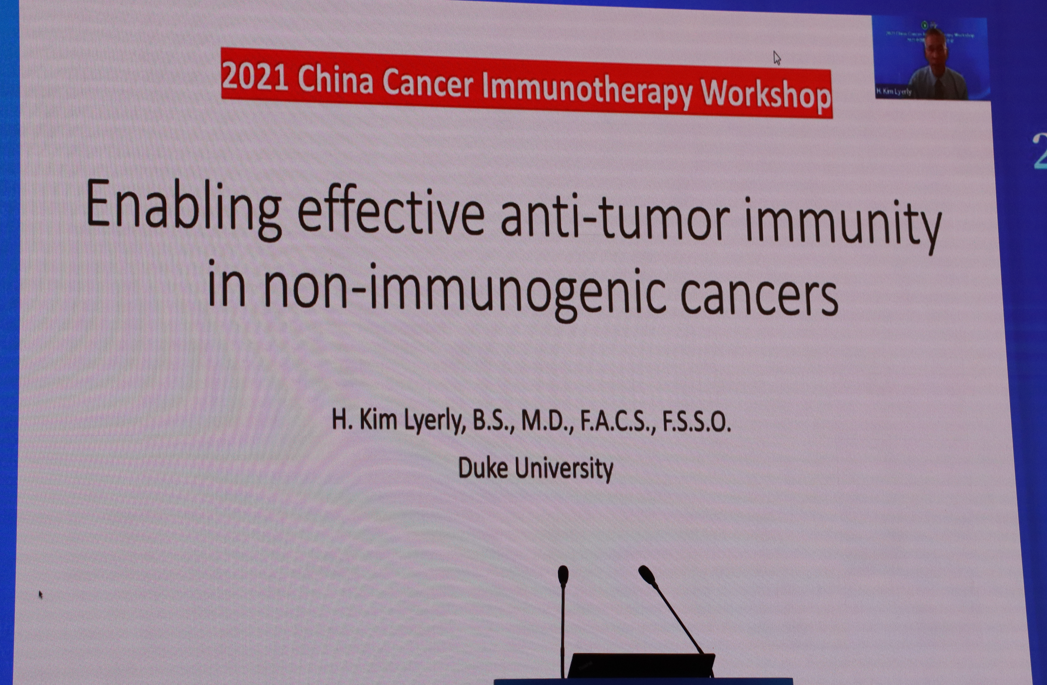

杜克大学H. Kim Lyerly教授发表了以“在非免疫源性癌症中通过双重先天性和适应性免疫检查点阻断实现靶向抗体的有效抗肿瘤免疫”为题的演讲。

他从当前的肿瘤免疫治疗策略、病灶内治疗、肿瘤抗原靶向抗体的免疫学结果三个方面进行了阐述。他强调,并不是所有肿瘤都能对免疫检查点抑制剂作出应答,因此,冷、热肿瘤之间的区分和分类处理十分重要,肿瘤微环境作为替代免疫检查点抑制剂的疗法,使部分冷肿瘤成为T细胞相关的热肿瘤。Lyerly还强调了另一种观点,即对于肿瘤微环境与缓解率之间是具有相关性。联合给药、肿瘤疫苗联合免疫治疗、溶瘤病毒联合等都是研究的热门内容,并在三阴性乳腺癌和局灶胃癌治疗中得到验证。他介绍了他们实验室的工作包括肿瘤内直接注射IL-12,抗CD47和HER2抗体的联合治疗等。

安德森癌症中心Sangeea Goswami教授发表了题为“以表观遗传机制为靶点,克服免疫检查点疗法阻力”的演讲汇报,着重探讨了实验室观察现象、临床前试验与临床试验之间的关系。

在列举的研究中,她强调,伊匹木单抗治疗能够增强T细胞表达EZH2的水平,而抑制EZH2能够改善T细胞的细胞毒功能,也可减弱调节性T细胞的抑制功能,还能抑制调节性T细胞的表型改变,甚至可以增加CTLA-4单抗药物的效力。另一方面,她还通过对相关研究的介绍,探讨了临床试验、临床转化与逆向转化之间关系,并强调了在胶质母细胞瘤(GBM)中特异性存在着免疫抑制髓系群体,即使在接受抗PD-1治疗后仍然存在。很多临床前试验正在研究通过KDM6B抑制髓系细胞的表观遗传,重新编程进而调节富含髓系细胞的肿瘤类型的表观遗传方法而起到治疗的作用。

斯坦福大学Edgar Engleman教授发表了关于“使用髓样细胞治疗肿瘤”的演讲报告。他指出,在大部分癌症中,髓样细胞具有免疫抑制作用,能够促进癌症的生长。肿瘤微环境能够使浸润性髓样细胞变为具有免疫抑制作用、能促进癌症生长的细胞,包括树突状细胞,肿瘤相关巨噬细胞和骨髓来源的抑制性细胞等。他们研究的终极目标是识别出重新编辑这些细胞,从而能够增加抗原的呈递,最终达到更有效的活化T细胞治疗肿瘤的作用。他讲了10年前成功开发治疗前列腺癌的树突细胞疫苗(Provenge)。随后,他介绍了一项新进展。他们发现大部分实体瘤里的巨噬细胞高表答Dectin-2。这些Dectin-2阳性的巨噬细胞具有典型的免疫抑制作用,能够促进肿瘤生长,且都在小鼠身上得到了验证,有待进一步探索。有意义的是,如果把Dectin-2配体直接打到肿瘤里,巨噬细胞被活化,免疫功能增强,会产生明显的抗肿瘤疗效。他们正在把这些临床前期的工作推向临床。

专题2:中国肿瘤免疫治疗的最新进展

本环节由朱枫(CCFDIE)主持。

上海交通大学医学院附属瑞金医院赵维莅教授分享了淋巴瘤中肿瘤微环境免疫逃逸和靶向干预的相关成果。首先,赵教授通过探索弥漫大B细胞淋巴瘤 (DLBCL)微环境异质性的实例,讲述了探索表观遗传学异常与淋巴瘤微环境之间关系的内容。她指出,表观遗传相关基因在DLBCL患者中较为常见,其中,CREBBP和EP300突变会改变肿瘤免疫微环境中巨噬细胞的极化,从而导致患者预后不良。其次,在探讨CAR-T治疗与淋巴瘤微环境动态改变之间关系时,她表示,CAR-T治疗不改变M2亚型巨噬细胞免疫抑制的功能,通过增加脂肪代谢和抑制T细胞抗肿瘤活性,M2亚型巨噬细胞能促进疾病复发。最后,赵教授表示,肿瘤分子生物学特征和微环境能够介导免疫化疗耐药、细胞免疫治疗复发,免疫检查点抑制剂靶向干预的方式需要精准调控,而肿瘤细胞来源分子分型的有效补充将有助于更为精准的靶向策略。

湖南省肿瘤医院/中南大学湘雅医学院附属肿瘤医院杨农教授发表了题为“肺癌免疫治疗的机遇与挑战”的报告。近年来,免疫治疗在NSCLC全程、小细胞肺癌(SCLC)一线治疗中都取得了喜人的成效,部分患者从中获得了长期生存获益。但事实上,并非所有患者都能从免疫治疗中获益,因此,如何提高未能获益患者的生存时间成为肺癌免疫治疗领域一个重要课题。杨教授认为,这可能是由于抗原提呈和识别不足、T细胞活化等问题,为此,研究分别从新靶点的探索、新型免疫疗法的联合和热门新靶点的联合策略方面进行探索。随后,杨教授列举了Keynote-024研究、TACTI-002队列A研究、Keynote-042研究等多项有关此类探索的研究及其结果,展示了免疫联合治疗的未来方向。从临床医生的角度,杨教授对免疫治疗新靶点联合、双免疫联合等应对继发耐药的治疗方案进行逐一介绍,并做了深入浅出的评述。

复旦大学浦东医院任军教授的演讲题目为“肿瘤患者的免疫评价和基于免疫为平台的抗肿瘤综合治疗”。自1998年,任军教授团队在细胞免疫治疗的临床研究中深耕至今。在20年的肿瘤免疫治疗探索中,任教授表示,过继性T细胞免疫治疗能够改善肿瘤患者生存,多年来已在胰腺癌、膀胱癌、晚期胃癌、肺癌等多个瘤种取得证实。同时,T细胞免疫治疗还能够一定程度上缓解患者的癌痛、作用于体内微生物亚群以及预防患者血栓生成等。任教授将团队多年工作分为T细胞组库的建立、免疫多靶点的探索和肠道菌群相关研究三个方面,并介绍了在细胞治疗产品研究和评价技术指导方面的相关工作。结合20年临床研究与治疗体会,他指出,肿瘤免疫治疗是“加油站”,补充足够多的T细胞是发挥化疗、白昂治疗、免疫治疗等各种抗肿瘤治疗的基石。

中国医学科学院肿瘤医院李俏教授从晚期三阴性乳腺癌(TNBC)免疫治疗的进展历程角度,对其进行展望。她指出,TNBC是目前免疫治疗发展速度最快的乳腺癌分型,该分型乳腺癌在免疫治疗领域的获益程度较大。究其原因,一方面,其他亚型的乳腺癌免疫特性较低,且已有更为有效的治疗方法,如ER阳性乳腺癌的内分泌治疗。另一方面,TNBC的免疫特性程度较高。李教授为线上线下的听众汇总了PD-1、PD-L1抗体单药治疗的多项临床研究,指出了TNBC的治疗更多要考虑免疫联合的策略,包括与抗血管生成、放疗等的联合。紧接着,就研究的方案设计、入组患者特征、比较内容等多个问题,李教授逐一介绍了IMpassion130研究、IMpassion131研究、KEYNOTE-335研究、KEYNOTE-119研究、TONIC研究、BEGONIA研究等多项研究。

华中科技大学同济医学院附属同济医院周剑峰教授演讲的题目是“血液肿瘤正在改变的治疗格局:CAR-T细胞免疫疗法”。复发难治性淋巴瘤患者在现有治疗方案中,总体预后较差,而ZUMA系列临床研究推动了CAR-T疗法成为淋巴瘤的基石疗法。就淋巴瘤目前的主要行业发展趋势而言,周剑峰教授认为是以T细胞治疗为基石治疗,提高了淋巴瘤的治愈率。随后,他罗列了ZUMA-1研究等多项相关研究的结果并进行了分析,并强调了多项CAR-T疗法在淋巴瘤患者早期的应用以及对CAR-T治疗前移方案的探索性研究。其中,ZUMA-7研究、ZUMA-12研究结果提示,更早期应用CAR-T的患者获益更多,且在早期使用激素亦不影响CAR-T细胞的峰值水平和病理缓解率。最后,周教授汇总介绍了全球已获批的用于各种血液肿瘤的CAR-T疗效和UCAR-T这种新型治疗理念。

专题3:生物制药界新视角

本章节由CAHON的李天虹教授、袁瑞荣教授共同主持。

安斯泰来PeternalSandor博士分享了ASTELLAS免疫肿瘤领域策略及关键成功因素,介绍了其主要的研发中心和生产中心的全球分布和运营方式等内容。基因泰克/罗氏Raymond Meng博士就新型免疫抑制性受体——抗TIGIT抗体Tiragolumab的临床开发进程和底层机制等内容进行了系统综述。百时美施贵宝Paul Basciano博士分享了抗LAG3抗体Relatlimab在黑色素瘤中的研究进展,包括与纳武利尤单抗联合治疗的方案等。天境生物郭炳诗分享了天境生物自2016年创立后的全球布局、双轮驱动的创新药之路和发展战略。勃林格殷格翰陈雅娟介绍了BI肿瘤免疫研发管线的相关内容,并分别介绍了MDM2-p53拮抗剂等代表性药物的作用机制和研发过程。南方医科大学陈平雁解读了有关真实世界证据支持监管决策指南,并就真实世界研究的含义以及如何在申办和决策中与CDE更好地沟通等关键问题进行阐释。第一三共续方恒晖分享了第一三共在抗肿瘤药物研发过程,从第一三共的企业发展历史讲起,他介绍了在心血管领域、代谢领域等基础上,第一三共在肿瘤药物领域的探索。鼻咽癌是具有中国特色的瘤种,困扰我国患者更甚,上海君实生物姚盛讲述了君实生物在鼻咽癌免疫治疗时代差异化分子标记物的探索历程。百济神州沈志荣分享了百济神州产线平台与肿瘤管线研究进展的相关信息,介绍了其放眼全球的战略布局策略。合源生物吕璐璐探讨了在加速免疫细胞治疗产业化进程中的思考和展望,介绍了自微时发展至今的团队壮大和核心产品生产。

整场大会在浓烈的学术气氛中接近尾声,本报记者后续会将大会次日内容继续呈现读者,敬请期待。

查看更多