查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

此前已经小编给大家分享了多黏菌素B与多黏菌素E的结构异同从而产生的作用机制、药代动力学、药效学和PK/PD的差异,今天继续介绍多黏菌素的临床应用。

临床应用

目前,静脉用多黏菌素并未在全球范围内广泛使用,不同国家批准使用的多黏菌素种类也各不相同。欧洲和澳大利亚只有CMS,而美国、巴西、马来西亚和新加坡PMB和CMS均可使用。在美国,PMB主要在纽约州使用,而其他州主要使用CMS。我国现有上市的多黏菌素是PMB及硫酸多黏菌素E,CMS近期已经获批上市。

用药剂量

由于不同国家使用多黏菌素的剂量单位存在差异,可能导致临床医生在使用时出现混淆。PMB和CMS的单位换算如下:

PMB 10000 IU=1 mg;

CMS 1 MIU=80 mg或34 mg多黏菌素E活性基质(CBA)。

我国上市的注射用PMB规格为50万单位/瓶,注射用硫酸多黏菌素E规格为50万单位/瓶。美国上市注射用CMS规格为150 mg多黏菌素E活性基质(CBA)/瓶,注射用CMS规格为200万单位/瓶(江苏奥赛康药业)。不同说明书及文献推荐的PMB和CMS静脉用药剂量有所差异。我国专家共识推荐PMB负荷剂量为 2.0~2.5 mg/kg,在 12~24h 后给予维持剂量2.5~3.0 mg/kg/d(分2次);CMS负荷最大剂量不超过300mg CBA(约900万单位),在 12~24h 后给予维持剂量2.5~5mg/kg/d(分2~4次)(约7.5~15万单位/kg/d)。

2019年多黏菌素国际共识推荐静脉用CMS需要负荷剂量300mg CBA(约900万单位),对于肾功能正常者,每日维持剂量300~360mg CBA(分2次)(约900万~1000万单位),需每日监测肾功能,根据肌酐清除率调整方案。值得注意的是PMB需要根据体重调整方案,而CMS需要根据肾功能调整,详细用法用量请参说明书及当地指南使用,避免因超说明书使用造成严重不良反应。

治疗药物选择

肺部感染:荟萃分析指出CMS静脉联合雾化吸入可有效治疗耐药菌肺部感染。与CMS相比,吸入PMB引起局部气道刺激反应的发生率较高,因此更推荐多黏菌素E甲磺酸钠作为雾化治疗的首选药物。

血流感染:CMS在不同个体中转化为多黏菌素E的比率和程度都存在较大差异,特别是肾功能正常患者差异更明显。目前推荐的给药方案(300mg CBA)中,对于肌酐清除率大于70ml/min的患者,多黏菌素E的血药浓度小于2 mg/L。在危重患者中,静脉输注CMS 后,多黏菌素E的血药浓度上升缓慢,即使CMS使用负荷剂量,也需要数小时达到有效血药浓度。此外,由于肾毒性,不能简单地通过增加CMS日剂量来补偿CMS转化为多黏菌素E的低转化率。现有研究证实延迟有效抗生素的给药时间与危重病患者死亡率增加密切相关。PMB平均稳态血药浓度较高,且患者变异性较小,可能更适合于血流感染治疗。

尿路感染:PMB和多黏菌素E少量经肾脏排泄,而CMS主要经肾脏排泄,可在尿路中转换为多黏菌素E,使尿路中多黏菌素E的浓度较高。因此,对于尿路感染,CMS可能是更好的治疗选择。

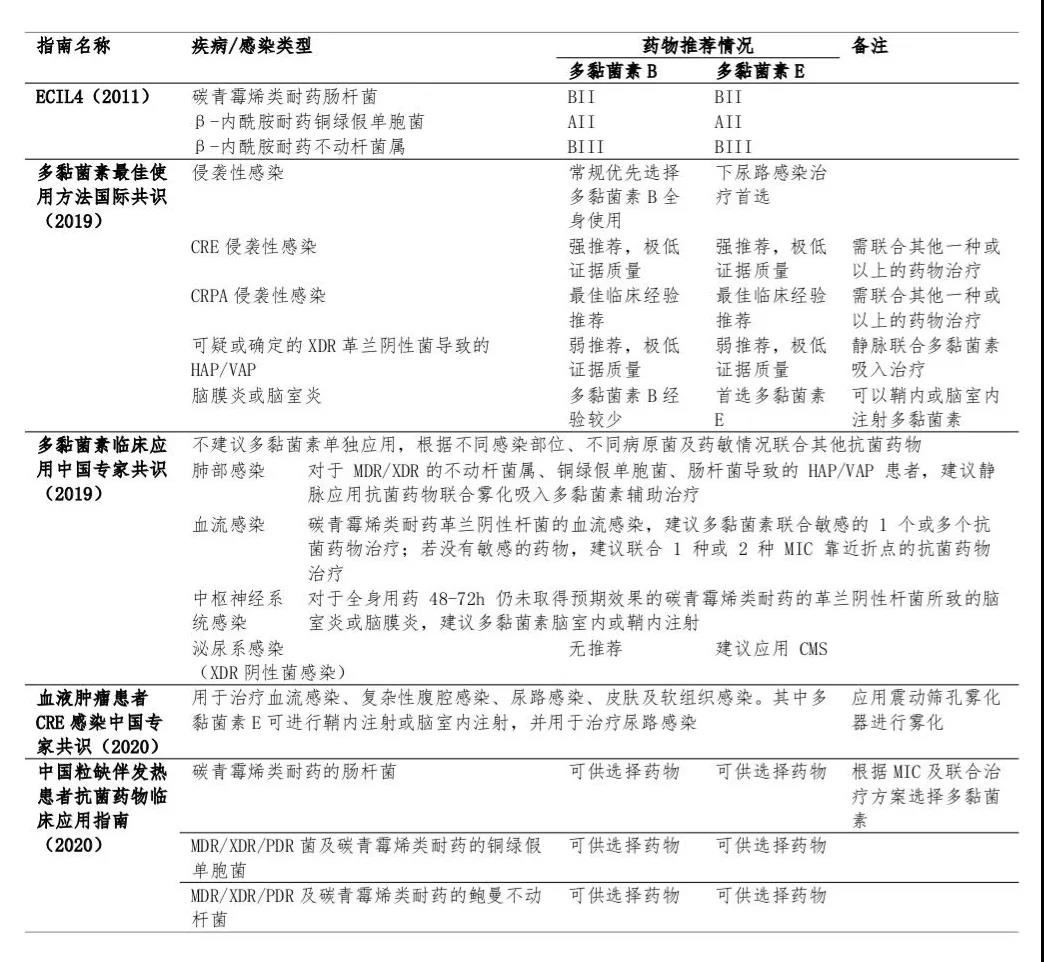

近年来相关多黏菌素专家共识及指南汇总见表3。针对泌尿系统感染,中枢系统感染(鞘内注射或脑室内注射)推荐使用CMS,而对于其他感染,并未列出PMB和CMS的推荐等级。

表3 多黏菌素临床应用专家共识及指南

ECIL:欧洲白血病感染会议;CRE:碳青霉烯耐药肠杆菌;CRPA:碳青霉烯耐药铜绿假单胞菌;MDR/XDR/PDR:多重耐药/泛耐药/全耐药;HAP/VAP:医院感染肺炎/呼吸机相关肺炎。

联合治疗

体外研究证实多黏菌素单药容易诱导耐药菌。相比于多黏菌素B,大量临床研究探索了以多黏菌素E为基础的联合治疗,这可能与多黏菌素E在全球范围内更易获得有关。临床研究亦发现多黏菌素联合用药可提高细菌清除率及临床治愈率,然而目前尚缺乏多中心随机对照双盲临床试验的证据。

不良反应

肾毒性:是限制多黏菌素临床应用的主要原因,严重者可能引起肾功能损害甚至发生急性肾小管坏死。现有研究指出肾毒性和神经毒性呈剂量依赖性,多数在停药后肾功能可恢复。

神经毒性:神经毒性的发生率较低(0~7%),可表现为感觉异常、神经病、头晕、精神病和癫痫,严重者可能会出现呼吸窘迫甚至呼吸暂停。神经毒性通常在停药后缓解。

色素沉着:多黏菌素B静脉应用后可导致色素沉着,发生率为8%~15%,目前机理尚不明确。通常在治疗前期出现,起始好发于头面部、颈部、胸部等部位,伴随治疗过程的进行而逐渐加重并蔓延至全身,停药后缓解较慢,至少需要数月时间。但也有报道停药后并未恢复的案例。

小结

PMB和CMS是临床主要多黏菌素类制剂。CMS临床应用时间更久,循证学依据较多,在肺部感染雾化治疗及尿路感染的治疗中更具优势。静脉输注CMS个体差异相对较大,但患者总体死亡率与PMB并无明显差异。静脉输注PMB可快速达到有效血药浓度,个体PK差异较小,药物清除率受肾功能影响较小,其初始计量的选择和药物滴定相对更为简单。然而,目前有关多黏菌素PK/PD的研究仍相对有限,未来需要更多大型临床试验进一步探索多黏菌素的合理使用。鉴于多黏菌素B和多黏菌素E具有不同的药理毒理(PK、PD、毒性)特性,临床需要根据患者的基础疾病、感染部位、前期抗生素用药情况等多个方面综合考虑多黏菌素的治疗方案,并可进行治疗药物监测帮助优化个别患者的治疗。

作者:浙江大学医学院附属第一医院 喻玮 肖永红

本文首发自血流感染细菌检测BRICS

查看更多