查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

国内外报告均显示,65~79岁是目前所知糖尿病高发年龄段。恰逢1950-1970年我国的“生育高峰”,这个时间段出生的众多人口正在或即将步入老年,也即将进入糖尿病高发年龄段。我国学者主持的“大庆研究”结果显示,在糖尿病前期人群中,96%在30年后转为了糖尿病。因此,我国仍将持续面临糖尿病患病人数剧增的局面。最新的调查数据也显示,我国糖尿病的诊断率、治疗率、达标率均低于50%,但相关病死率和病残率均在显著升高,提示糖尿病总体管理水平欠佳。导致糖尿病管理水平欠佳的原因涉及多方面,主要是对怎样管理糖尿病认识不一致。“目标一致才能打胜仗”,此话并非虚言。《中国老年2型糖尿病防治临床指南(2022年版)》(以下简称“2022版指南”)现已正式发布,本文将就2022版指南作一解读,以飨读者。

糖尿病之所以可怕,其引发的并发症是一个重要方面。诊断糖尿病的标准就是基于能够引起高血糖慢性微血管损害的界值。从这个角度讲,如果不想让糖尿病并发症发生,血糖就应该控制到糖尿病诊断值以下的水平,即糖化血红蛋白(HbA1c)<6.5%。

事实是否如此呢?但到目前为止,尚未见到有确切的临床研究支持此观点。2005年欧洲糖尿病学会(EASD)年会上,美国研究中心曾报告过1组老年1型糖尿病随诊队列,入组受试者糖尿病病程均在50年以上,平均HbA1c为6.6%,其中20%的患者无糖尿病并发症发生。笔者所在团队也一直在做相关方面的努力探索,从糖尿病筛查阶段开始管理血糖,目标值是HbA1c<6.5%。2009年笔者团队的相关研究成果显示,入组受试者统计达标率为50.6%,如按HbA1c≤7%的标准,达标率达到76.3%。从1995年开始到现在,在观察的近千例老年糖尿病患者中,未发生因糖尿病导致的失明或截肢,糖尿病肾病透析仅3例,死亡发生率也低于国内其他同类报告。

严格控制血糖,可避免糖尿病微血管并发症的发生,但大血管病变还会受到合并其他动脉粥样硬化性心血管病(ASCVD)的影响。20世纪后期的多项大型临床研究观察到,新诊断的2型糖尿病(UKPDS研究,约50%的入组患者合并ASCVD风险因素)和短病程1型糖尿病(DCCT研究)患者严格控制血糖(HbA1c≤7.0%),可在近10年的随访中观察到改善肾脏蛋白尿的获益,在后续约30年的随访中观察到改善心血管病变的获益。而对已有心血管病变且病程较长的2型糖尿病患者,严格控制血糖(需要使用胰岛素或胰岛素促泌剂)因受到低血糖的负面影响,ASCVD死亡风险反而有所增加(ACCORD研究和AVDT研究)。

除血糖外,多个ASCVD风险因素综合管理研究结果也明确显示了改善心血管死亡的长期获益,芬兰和美国学者开展的ASCVD风险因素综合管理的预防研究也观察到了心脑血管死亡风险的明显降低。

这些研究均是在患者已有糖尿病并发症后开始管理的,所有研究与对照组比较的获益(虽有统计学意义)均不到50%。

汇总以上研究结果,糖尿病初始良好管理会改变结局,后期再介入管理,相关风险会增加,这其中与20年前降糖的主要药物是胰岛素或胰岛素促泌剂有关。因此,2022版指南中也专门提出“关注起点,平衡靶点”的策略。

2017年、2018年发布的2项全国糖尿病普查数据均显示,老年人群中糖尿病患病率达28%~30%,但其中50%以上的患者在普查前不知道自己患有糖尿病,这中间不除外已有多年糖尿病病史的“老糖”,多数患者延误了起始治疗的时间。

老年糖尿病患者中,约有30%诊断糖尿病在60岁之前发病,70%是在60岁之后发病,两部分老年患者临床特征有所不同。从发病年龄看,越是高龄出现高血糖者,胰岛β细胞代偿功能越好,老年后发病者以胰岛素抵抗(高胰岛素血症)为多,常伴有腹型肥胖、少肌症,合并一个到数个ASCVD风险因素(代谢综合征的组分),缺血性心脑血管病变仍是主要死亡原因,但风险低于“老糖”。

这类患者糖尿病微血管病变相对较轻,糖尿病视网膜病变比老年前患病的“老糖”减少60%以上。慢性肾脏病(CKD)的患病率与“老糖”相似,但其引发因素因糖尿病所致的仅约1/3,高血压、高尿酸、药物等其他因素影响更多。病程长的“老糖”胰岛素分泌能力消耗殆尽,需要胰岛素或胰岛素促泌剂参与降糖治疗的比例增加,低血糖风险更大,是诸多糖尿病管理指南中放宽血糖控制标准的对象,在老年糖尿病人群中所占比例不到1/5。

由此而言,对所有老年糖尿病患者弱化降糖管理,不考虑胰岛素分泌水平和血糖控制难易度如何,不强调控制血糖而先警示低血糖,过多强调降糖药的益处而不重视患者教育和自我管理水平的提高等消极糖尿病管理理念和方式,使糖尿病管理水平始终未能显著改善(血糖控制达标率<50%),并发症的危害逐年增加。

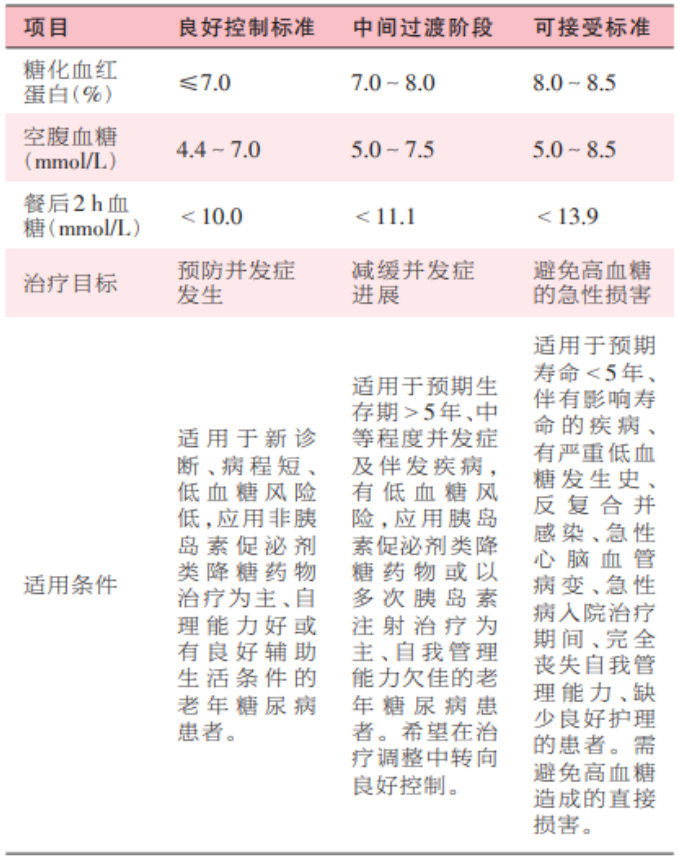

如何秉承为每个患者选择最优结局的原则,个性化针对不同糖尿病状态的老年患者制定血糖控制目标?2022版指南将血糖控制标准分为3个层级(见表1)。如果能通过健全的定期糖尿病筛查体系,每年检测空腹血糖和HbA1c,早期识别糖代谢异常者并进行管理,从检出HbA1c>6.0%开始生活方式管理,借助近30年来的降糖新药规避低血糖风险,降血糖同时控制体重并减轻心肾负担,HbA1c≤7.0%(良好控制标准),甚至<6.5%并非难事,可以相当程度预防糖尿病并发症的发生。

对“老糖”则需要因人而异,对于降血糖风险比获益更大的患者,可将HbA1c8.0%~8.5%设为可接受标准,但在纠正风险或急性病变缓解后应尽可能逐步调整降糖治疗模式,争取进一步改善血糖控制水平,减少并发症的发生与发展。

表1 老年2型糖尿病患者血糖控制标准

如何利用好现有的降糖药,更适度地为患者提供个性化用药方式,达到良好血糖控制的需求,是降糖药治疗的基本策略。

降糖西药的临床应用以胰岛素诞生为标志,至今已百年(1921-2021年),前70年主要是胰岛素、胰岛素促泌剂(磺酰脲类)和二甲双胍类药物的应用;近30年进展很快,已有9大类数十种降糖制剂用于我国临床。

随着对糖尿病病理机制的了解和药物研发的进展,单纯胰岛素或胰岛素促泌剂降血糖治疗的时代(因有低血糖风险,启用降糖药需要HbA1c达7.0或以上)已过去,更多有益于并发症防治,心血管病变控制,脏器保护等综合获益的非胰岛素促泌剂降糖药上市,给临床“从头开始”管理糖尿病提供了契机。

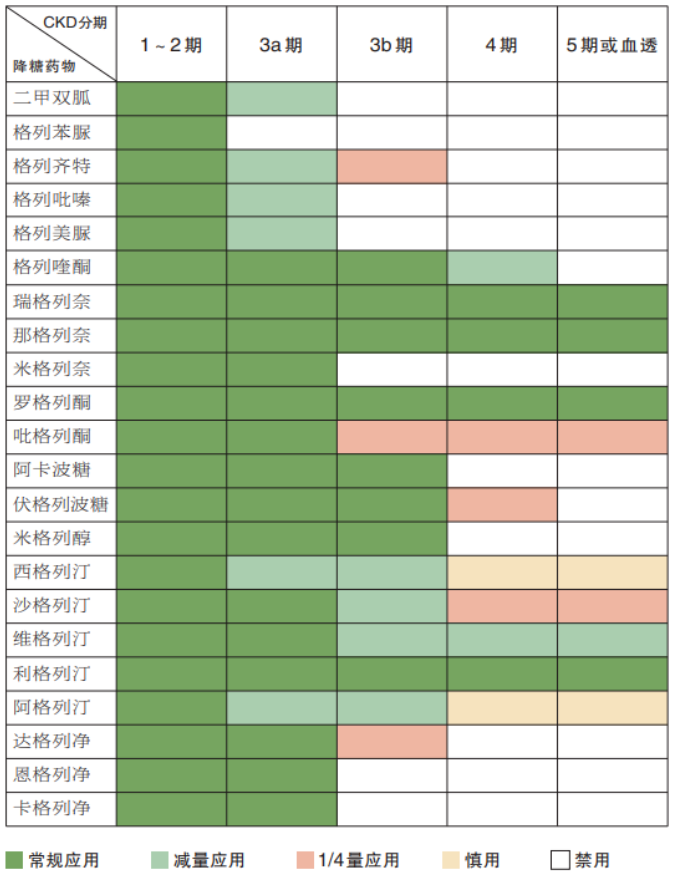

2022版指南中采用了简化降糖药治疗路径的图示(见图1),将各类降糖药按既往临床应用惯例(二甲双胍仍列为首选)、糖尿病进展阶段(先启动非胰岛素治疗)、治疗模式难易度(先给予口服药物后给予注射药物)、降糖治疗强度排列为基本用药,还有其他用药和多次胰岛素注射,共3列,对已有更好临床获益证据(减轻体重,缓解ASCVD、CKD风险)的降糖药做了特殊标记,便于有适应证的患者优先选择,也对处于不同HbA1c水平时由选择单药逐步联合用药甚至启用胰岛素治疗做了标示。同时顺序列出了各类降糖药的作用机制、副作用及临床研究的提示。特别标明由于大部分口服降糖药是通过肝脏代谢后从肾脏排出,在肾功能不全时会影响药物清除而应用受限(见图2)。需要说明的是,所有降糖西药本身并无肾毒性,仅有少数药物有肝功能异常的报告。

糖尿病治疗中,选用降糖药需要考虑患者3个方面的情况:当前的血糖水平(升高的程度、波动的幅度)、β细胞胰岛素的分泌状态(缺乏、不足、胰岛素抵抗)和承受降糖药的能力(用药史,心、肝、肾功能及体重),结合降糖药的疗效和副作用综合考量。

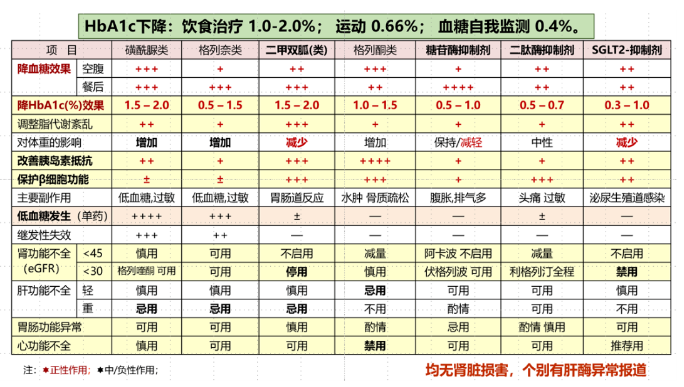

通常HbA1c结合多点血糖值是评估患者血糖水平的主要依据,患者实测HbA1c与拟定HbA1c控制目标的差值是选择降糖药(单药还是联合)的参考,同时也要考虑生活方式管理对HbA1c的影响,在各指南的降糖药应用流程中均推荐先有3个月左右生活方式管理的观察阶段。

临床上如拟定与降糖药同步进行,可将生活方式管理可能降低的HbA1c值一并估算(图3)。多点血糖测定值可观察到患者基础血糖与进餐对血糖的影响,有利于选择偏向管理基础血糖或餐后血糖的降糖药。测定血清胰岛素和/或C肽可提供患者是否需要胰岛素治疗的信息。

尽管当前我国胰岛素和C肽测定方法还未能完全统一,但如果空腹胰岛素(<1μIU/ml)或C肽(<0.2ng/ml)均很低,提示患者需要以胰岛素治疗为主。如果空腹胰岛素(1~3μIU/ml)或C肽(0.2~1.0ng/ml)水平提示有一定分泌能力,仅在HbA1c>9.0%时需要阶段性胰岛素辅助治疗;如已经使用2~3种口服降糖药(包括胰岛素促泌剂)联合治疗血糖仍未能控制达标,亦可启用基础胰岛素联合口服降糖药治疗模式。如果空腹胰岛素(>15μIU/ml)或C肽(>3.0ng/ml)处于较高分泌水平,则需要选择改善胰岛素抵抗的降糖药和治疗模式(以上数值仅供参考)。

对有降低体重,改善ASCVD和CKD或糖尿病肾病风险需求的老年糖尿病患者,可优先选择二甲双胍、SGLT2i和GLP-1RA类降糖药。DPP-4i和糖苷酶抑制剂对体重影响不大,低血糖风险小,单药治疗适用于需要保持或增加体重的老年糖尿病患者,尤其是DPP-4i。

格列酮类胰岛素增敏剂适用于以纠正胰岛素抵抗为主要目的的老年糖尿病患者,联合二甲双胍、SGLT2i,可减轻增重的副作用。

另外,一定要告知应用胰岛素促泌剂和胰岛素患者,如何预防低血糖发生,需要关注降糖药的副作用。

注:SGLT2i为钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂;GLP-1RA为胰高血糖素样肽1受体激动剂;DPP-4i为二肽基肽酶4抑制剂。

图1 老年2型糖尿病降糖药物治疗路径

图2 各类口服降糖药有关指标比较

图3 各类口服降糖药有关指标比较

根据流调显示的我国糖尿病人群分布,大部分老年糖尿病患者有条件经过正规糖尿病教育管理,实现良好血糖控制。关键在于提高患者参与血糖管理的认知和自我管理能力,提高专业医护人员的管理水平,促进社会层面医疗保险策略和舆论对糖尿病管控的利好。2022版指南中提出对新诊断的糖尿病患者要进行糖尿病防治知识的入门教育,目标是“四会”:会生活(饮食运动)、会检测血糖、会吃药、会就诊。实现这个目标,还是需要努力一下才能做到,现今糖尿病整体管理水平还亟待提高。

治疗糖尿病控制血糖的最终目标还是为了避免和降低并发症风险及危害,2022版指南降糖药应用的要点中强调了“选择降糖药物需要关注心脑血管病变、肾脏功能、低血糖风险、对体重的影响、成本、副作用风险和患者医保承受能力”等多方面因素,力争为老年糖尿病患者制定更多获益的个体化降糖治疗方案。

胰岛素联合口服降糖药是胰岛素治疗的常用模式,更容易增强疗效,规避副作用。

所有降糖药的应用,都没有年龄限制,主要取决于需求、脏器功能和风险因素。

体重和ASCVD风险控制与否也是降糖疗效的评估标准,有减重作用的降糖药也需要联合患者主动的生活方式管理才能起效[体质指数(BMI)≤25kg/m2]。使用胰岛素促泌剂或胰岛素治疗者,需要注意控制用量(胰岛素每日注射量<50U,胰岛素促泌剂不宜超过单日最大剂量的1/2),避免反复出现低血糖而增加进食,继而体重增加,也增加ASCVD风险。

选择药物时优先考虑长效、控释包装的剂型,先控制基础血糖,服用方便,减少漏服。

除少数1型糖尿病和成人隐匿性自身免疫型糖尿病外,约95%的老年糖尿病均是2型糖尿病,有条件早检出早管理,生活方式不足以控制血糖便及时启用非胰岛素促泌剂类降糖药,“从头开始”长期稳定控制血糖趋向正常化,减缓或避免并发症的发生。

在生活方式管理和二甲双胍治疗的基础上,HbA1c>7.5%的患者,较早联合治疗在总体血糖控制上效果更优。

不推荐每日多次胰岛素注射模式用于老年糖尿病的常规治疗,伴高血糖(HbA1c>9.5%,空腹血糖>12mmol/L),合并感染或急性并发症,处于手术或应激状态等特殊情况时,采用多次胰岛素注射(强化治疗)或持续皮下胰岛素输注方法者,在病情控制后应及时调整为每日1~2次胰岛素注射模式,可联合口服降糖药。

初始应用降糖药可按小剂量、少频次进行规划,尤其是有胃肠道反应的降糖药,小剂量逐渐耐受,在血糖监测的协助下逐步增至治疗量,患者依从性更好。

老年患者多重用药,需要关注药物相互作用。

中国医学论坛报版权所有,转载须授权

查看更多