查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

重磅活动,免费报名,点击进入:

作者:西南医科大学附属医院 袁正洲团队编译

背景

最近3项随机对照试验提供了大梗死核心脑卒中患者血管内治疗后功能结局优于单纯的内科治疗的高水平证据。本研究旨在探讨在大面积梗死中,取栓尝试次数是否与血管内治疗临床获益有关。

方法

这项多中心回顾性研究纳入了2015-2021年间在德国卒中登记接受前循环大血管闭塞血管内治疗(German Stroke Registry,GSR)的患者。大梗死核心脑卒中被定义为ASPECTS评分3到5分。将研究队列分为取栓尝试1、2、3或≥4次时不成功再灌注(脑梗死溶栓评分0-2a)和成功再灌注(mTICI 2b/3)的患者。主要结局指标是良好功能结局(定义为90天时改良Rankin量表评分为0-3分)。安全性结局指标为24小时后出现症状性颅内出血和90天内死亡。多元逻辑回归被用于确定主要和次要结果的独立决定因素。

结果

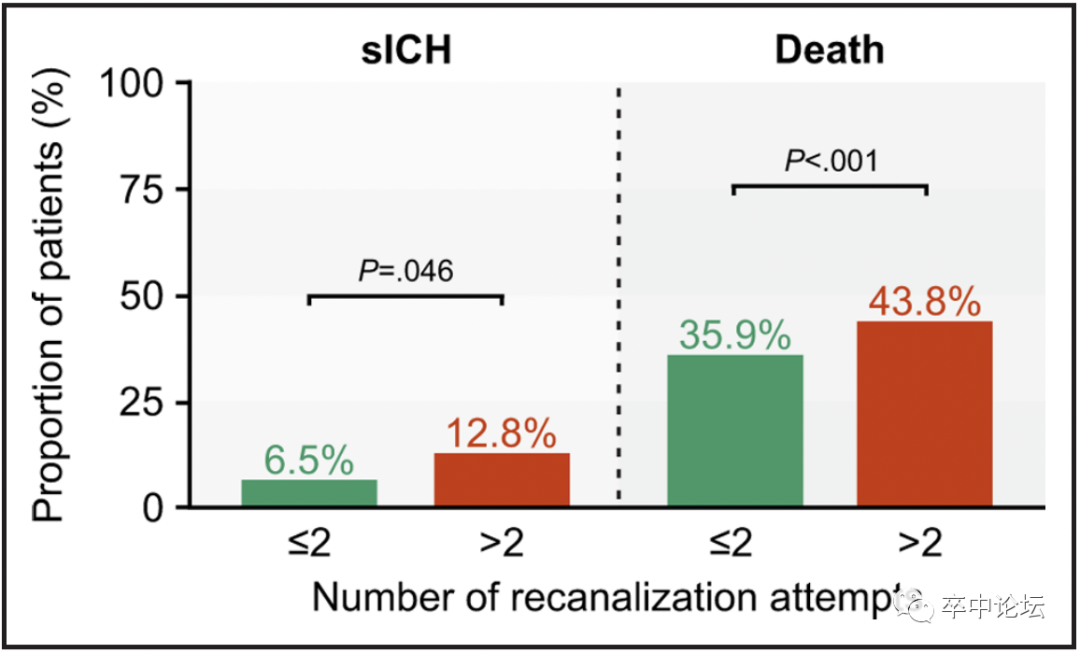

共有348名患者符合入选标准。83.3%患者成功再灌注,36.2%患者获得良好功能结局。在进行1次取栓尝试(校正比值比为5.97 [95%CI,1.71-24.43];P=0.008)和2次取栓尝试(校正比值比为6.32 [95%CI,1.73-26.92];P=0.008)即获得成功再灌注增加了良好功能结局的几率,而在进行3次或≥4次取栓尝试则没有增加良好功能结局。超过2次取栓尝试的患者出现症状性颅内出血的比例更高(12.8% vs 6.5%;P=0.046)。与再灌注失败相比,不论取栓次数多少的成功再灌注都降低了死亡几率。

结论

在患有大血管闭塞且ASPECTS评分为3-5分的患者中,血管内治疗的临床获益与成功再灌注所需的取栓次数有关。这一研究结果鼓励至少进行2次取栓,以寻求大梗死核心脑卒中的成功再灌注,而在这些大梗死核心的患者,超过2次取栓尝试应仔细权衡风险与获益。

最近,SELECT2和ANGEL-ASPECT证实了RESCUE-JapanLIMIT的结果,认为与单纯的内科治疗相比,大梗死核心脑卒中患者血管内治疗(EVT)后可取得更好的功能结局。这些随机对照试验提供了令人放心的证据,证明EVT应该提供给发病24小时内大面积脑梗死的特殊亚组患者。临床及影像学因素的明确可进一步提高EVT用于大梗死核心脑卒中的治疗效果,同时减少这些大梗死核心患者的不良事件。

在许多脑卒中患者中,超过1次取栓尝试次数是实现再灌注成功的必要条件。先前的研究引入了首过效应的概念,表明与多次取栓成功再通相比,第一次取栓成功再通是一个强有力预测功能独立指标。除此之外,已经证明随着取栓尝试次数的增加,功能独立可能性会降低。在一项亚组分析中,Meyer等人报告了大梗死核心与第一次或第二次取栓后完全再通患者功能预后有改善的趋势。然而,到目前为止,还没有研究发现急性大梗死核心脑卒中的取栓尝试次数和功能结局之间存在显著关系。

本研究旨在对大梗死核心脑卒中患者取栓尝试次数进行系统分析并评估预后价值。我们假设成功再灌注的临床效益随着取栓尝试次数增加而降低。

方法

数据可用性

本研究数据可以在经伦理委员会和所有参与中心批准后根据合理要求提供。

研究设计和参与中心

这项回顾性多中心队列研究纳入了来自GSR(德国卒中登记-血管内治疗)的患者。GSR是一项持续的、前瞻性的、开放标签的、多中心的登记,包括在德国25个综合卒中中心于2015年5月1日至2021年12月31日间接受EVT的患者。GSR获得慕尼黑大学伦理委员会的批准。此外,各参与中心的当地伦理委员会批准向GSR提供完全匿名的数据。在中央伦理委员会审查后,放弃了本研究的知情同意。这项研究遵循了《加强流行病学观察性研究报告指南》中的队列研究部分。

研究队列

纳入标准如下:

(1)年龄≥18岁,脑卒中前改良Rankin量表(mRS)评分为0-2,NIHSS评分≤25分,符合纳入标准TENSION研究(Efficacy and Safety of Thrombectomy in Stroke With Extended Lesion and Extended Time Window)标准;

(2)由于颈内动脉颅内段以及大脑中动脉的M1或M2段大血管闭塞导致的前循环急性缺血性卒中;

(3)术前头颅CT平扫ASPECTS 3-5分;

(4)EVT治疗;

(5)TICI分级、取栓尝试次数和90天的mRS评分资料完整。

排除标准定义如下:

(1)颅外颈内动脉孤立闭塞或串联闭塞;

(2)支架植入。

临床和放射学评估

从GSR获得患者特征、影像学资料和临床结果。由每个参与研究中心的当地研究者审查基线影像学,数字减影血管造影和随访影像。基线ASPECTS用于评估大梗死核心。成功再灌注定义为在最后的血管造影TICI达到2b或3。取栓尝试次数包括使用支架取栓装置和抽吸导管的操作。根据ECASS Ⅱ(欧洲急性卒中合作研究Ⅱ),症状性颅内出血(sICH)被定义为有任何疾病24小时内颅内出血和NIHSS中神经系统恶化NIHSS超过4分。临床评价表现在基线NIHSS和第90天mRS。

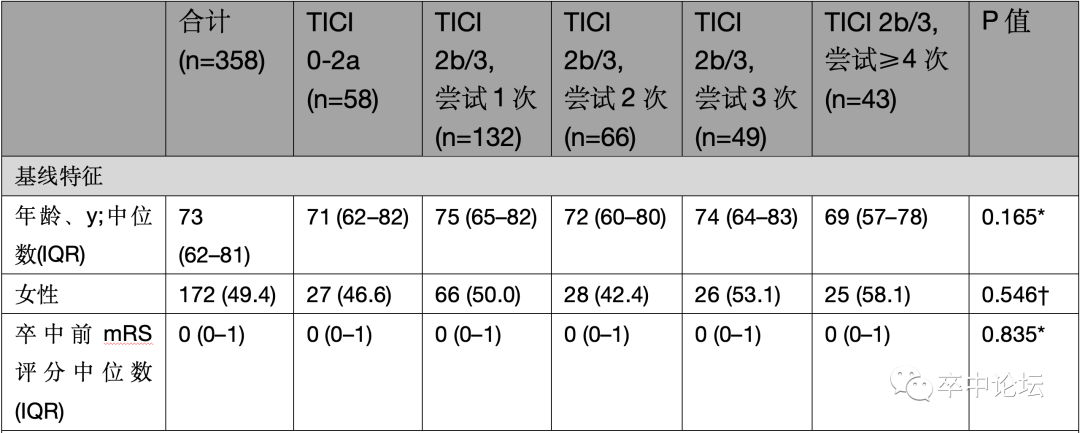

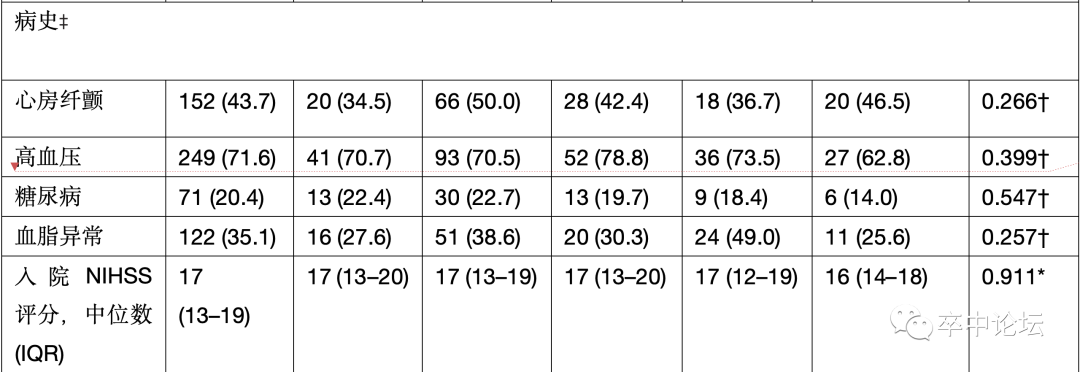

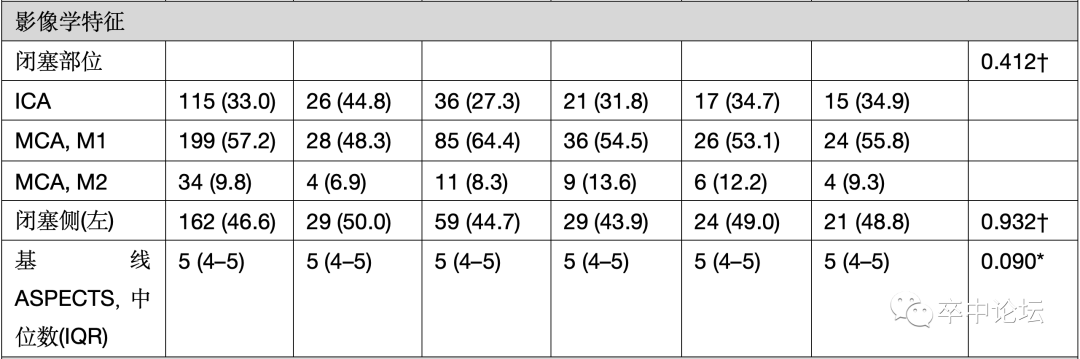

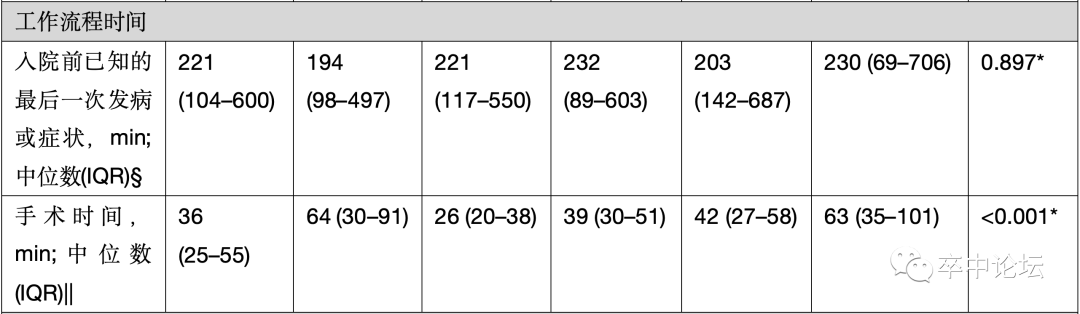

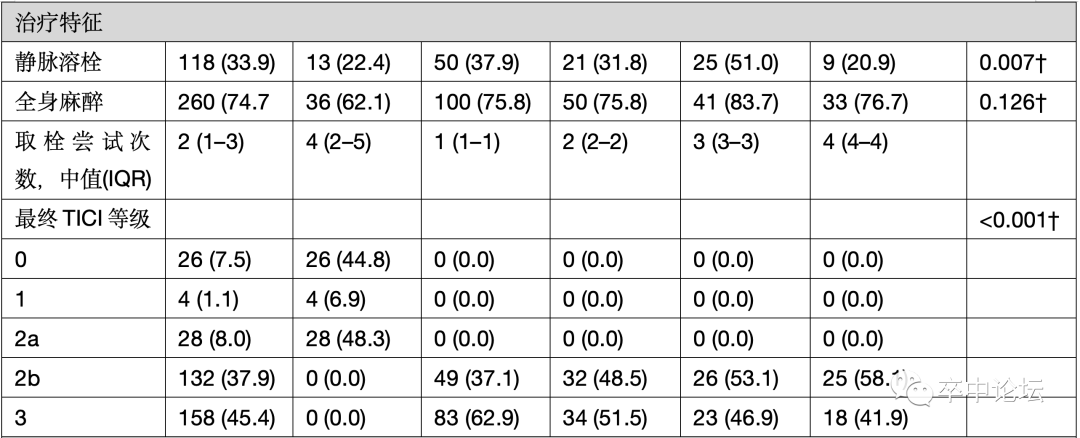

表1.患者基线、影像学和治疗特征(通过取栓尝试次数和再灌注状态比较)

除非另有说明,结果以n(%)报告。ASPECTS,阿尔伯塔卒中项目早期计算机断层扫描评分;ICA,颈内动脉;IQR,四分位间距;IVT,静脉溶栓;MCA,大脑中动脉;mRS,改良Rankin量表;NIHSS,美国国立卫生研究院卒中量表;sICH,症状性颅内出血;TICI,脑梗死的溶栓治疗。

*在第1、2、3和≥4次尝试时,采用连续变量的Kruskal-Wallis检验,比较TICI评分0-2a和TICI评分2b-3的特征。

†在尝试1、2、3和≥4次时,比较TICI评分0-2a和TICI评分2b-3之间的2特征,采用Pearson χ2检验分类变量。

‡n=1例患者房颤、动脉高血压、糖尿病不详。n=3例患者的血脂异常不详。

§在n=38例患者,从最后一次已知良好或症状发作到住院的时间缺失/未知。

∥n=39例患者的手术时间缺失/未知。

¶在n=6例患者的sICH的发生率缺失/未知。

有效性及安全性结局

主要结果是,根据ASPECTS低基线前循环卒中的既往研究,良好功能结局定义为第90天mRS评分为0-3分(不超过中度残疾;独立行走)。

安全性结局为24小时内发生症状性颅内出血和90天内死亡。

统计分析

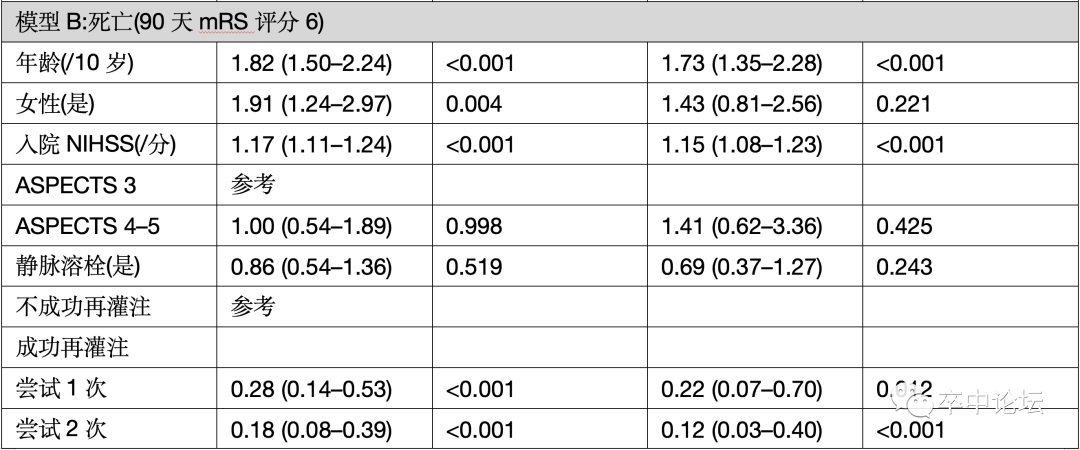

研究队列分为再灌注失败和取栓尝试1、2、3或≥4次再灌注成功的患者(表1)。分类变量报告为计数和百分比。连续变量以中位数和四分位数间距(IQR)表示。统计多组间的测试,包括事后比较,对连续变量进行采用非参数Kruskal-Wallis单向方差分析,对分类变量进行Pearson χ2检验(表1;表S2)。我们进行了多变量逻辑回归分析来估计良好功能结局(模型A)和90天死亡(模型B)的调整优势比(表2)。取栓尝试1、2、3或≥4次时的再灌注成功被纳入两个回归模型,并作为可变因素,再灌注失败作为参考水平。根据既往研究调整年龄、性别、入院NIHSS评分、基线ASPECTS、静脉溶栓治疗、手术时间(从腹股沟穿刺到最终血管造影的时间)确定了sICH的发生率。报道的比率为95% ci。对所有回归模型进行全病例分析。数值缺少的患者如图S1所示。由于病例数较少(n=30),未对sICH进行多变量回归分析。我们进行了敏感性分析,在排除大梗死核心脑卒中和大脑中动脉M2段闭塞的患者后,多变量回归分析的结果具有高度可比性(表S3)。

对于所有统计检验,把双尾P值<0.05认为是显著的。由于我们分析的探索性性质,没有对多重比较进行调整。所有分析均使用R统计软件(版本4.1.2,R Project for statistical Computing)和RStudio统计软件(版本2021.09.1+372,RStudio)进行。浪潮联盟取栓论坛(微信公众号:卒中论坛)袁正洲团队编译出品。

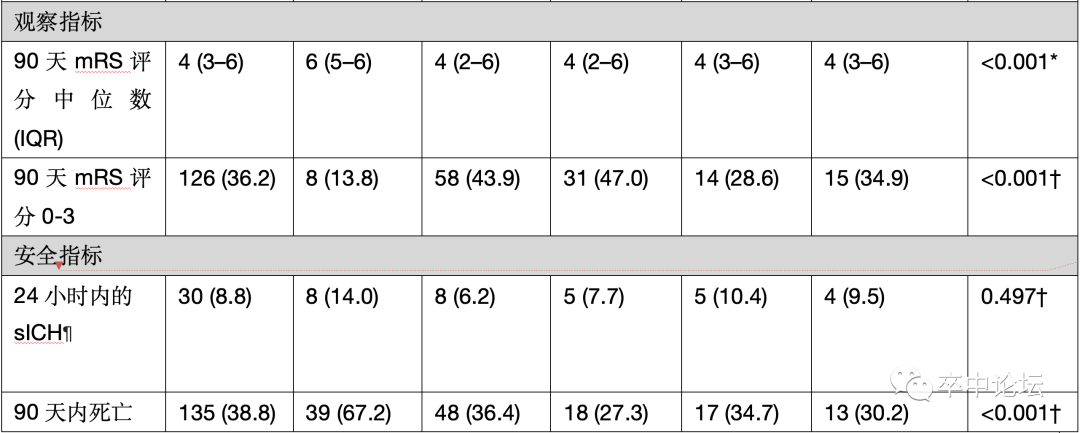

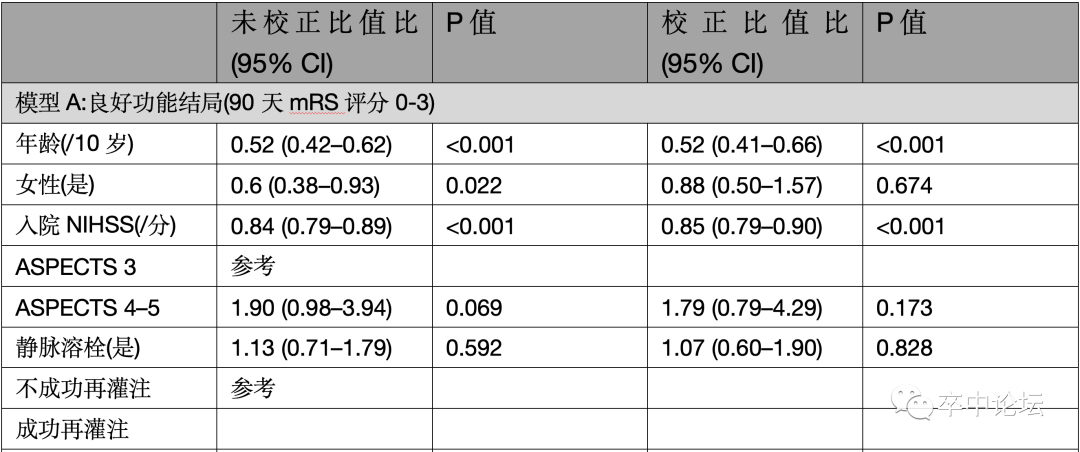

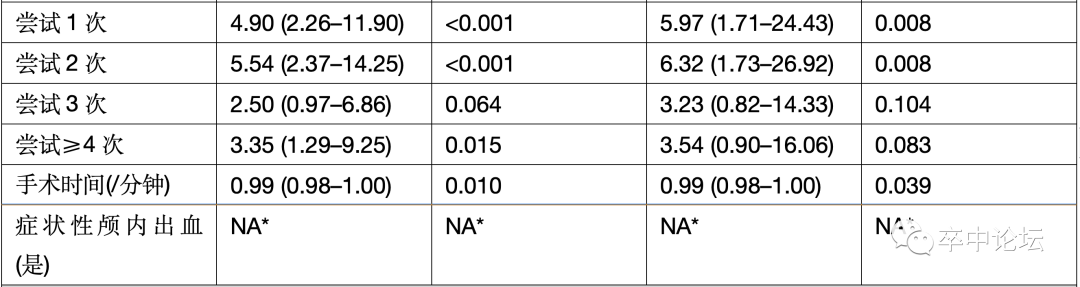

表2.单变量和多变量回归分析,以确定与良好功能结局和90天内死亡相关的独立因素

n=309例患者被纳入多变量回归分析模型A,n=304例患者被纳入多变量回归分析B。如果模型A的P值<0.05,则被认为是显著的。ASPECTS,阿尔伯塔中风计划早期计算机断层扫描评分。mRS,改良Rankin量表;NA,不适用;NIHSS,美国国立卫生研究院卒中量表。

*所有有症状性颅内出血的患者都没有达到良好功能结局(完美预测值)。因此,模型A未考虑出现症状性颅内出血

结果

患者特征

13082例患者评估为合格,其中348例患者符合纳入标准(图S1)。这些患者中位年龄为73岁(IQR, 62-81), 49.4%为女性。入院时NIHSS评分中位数为17分(IQR, 13-19),基线ASPECTS评分中位数为5分(IQR, 4-5)。33.9%接受静脉溶栓治疗。在所有患者中,取栓尝试次数的中位数为2次(IQR, 1-3)。83.3%的患者获得再灌注成功(TICI评分为2b或3)。在后续影像显示,8.8%的患者表现为sICH。在90天时,良好功能结局的概率(定义为mRS评分为0到3)为36.2%,死亡率为38.8%(表1)。

通过取栓尝试次数对患者特征进行分层

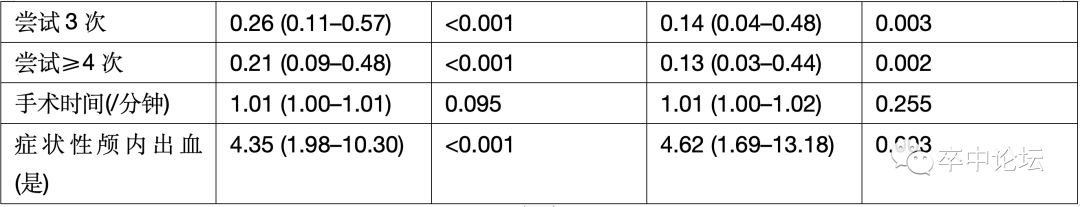

为了进行后续分析,将研究队列分别分为取栓尝试1、2、3或≥4次时再灌注失败患者和再灌注成功患者(表1)。再灌注失败患者的取栓尝试次数中位数为4次(IQR, 2-5)。亚组间基线和影像学特征无显著差异。随着手术时间逐渐增加,再灌注成功所需的取栓尝试次数也越多(Kruskal-Wallis检验,P<0.001;见表S2中的事后比较。37.9%的患者在第一次尝试时再灌注成功,而在第五次尝试时只有2.9%的患者再灌注成功(图1A)。再灌注成功的累积率和良好功能结局在取栓尝试次数≥4次时没有显著增加(图1B)。

主要的结果

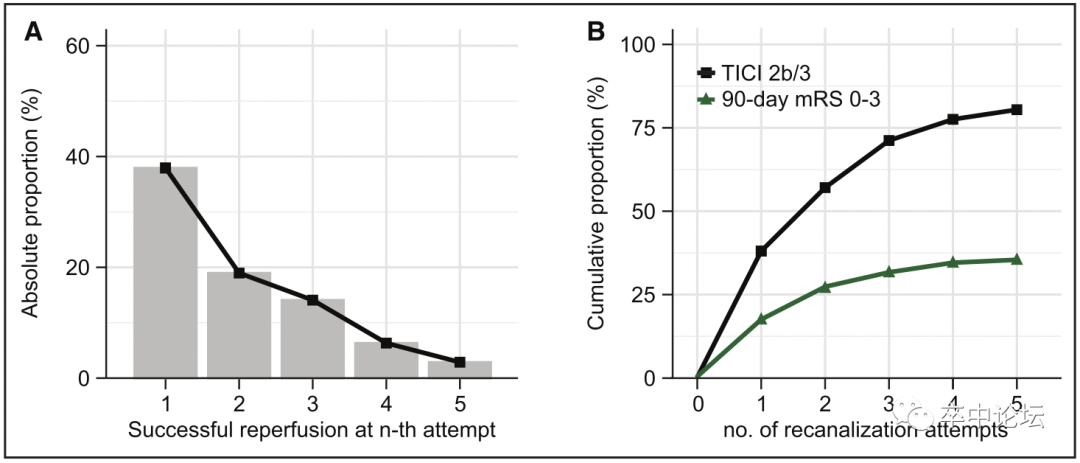

第1次取栓尝试再灌注成功的患者在90天获得良好功能结果的比例为43.9%,第4次取栓尝试再灌注成功的患者在90天获得良好功能结果的比例降至34.9%,取栓尝试次数超过4次再灌注失败的患者获得良好功能结局的比例最低,在90天为13.8% (Pearson χ2检验,P<0.001;见表S2中的事后比较;图2)。在多变量回归分析中,年龄越大、入院NIHSS得分越高、手术时间越长与良好功能结局的可能性呈负相关(表2)。与再灌注失败相比,第1次取栓尝试的再灌注成功(aOR, 5.97 [95% CI, 1.71-24.43];P=0.008)或第2次取栓尝试的再灌注成功 (aOR, 6.32 [95% CI, 1.73-26.92];P=0.008)增加了90天mRS评分为0到3分的概率,而第3次取栓尝试(aOR, 3.23 [95% CI, 0.82-14.33];P=0.104)或≥4次的取栓尝试的再灌注成功(aOR, 3.54 [95% CI, 0.90-16.06];P=0.083)未显示出与其有显著的相关性。

图1所示.大型缺血性卒中患者取栓尝试次数与机械再灌注成功率之间的关系(Alberta卒中计划早期计算机断层扫描评分,3-5)

A,第n次取栓尝试时再灌注成功患者的绝对比例(脑梗死溶栓[TICI]评分,2b/3)。56.9%的患者在第1次或第2次再灌注成功。B,成功再灌注(黑线)和良好的功能结果(深绿线)的累计比例,按取栓尝试次数分层。126例(70.6%)在90天获得良好功能结果的患者中有89例在第1次或第2次尝试时机械再灌注成功。mRS表示改良Rankin量表。

图2.大梗死核心脑卒中患者按再灌注成功的取栓尝试次数分层的90天后的改良Rankin量表评分分布,(ASPECTS,3-5)。

所示为改良Rankin量表的得分分布。得分范围从0到6,0表示没有症状;1分,无临床显著残疾;2、轻度残疾;3、中度残疾(患者能够独立行走);4、中度重度残疾;5、重度残疾;6、死亡。与第3次或≥4次再灌注成功相比,第1次或第2次成功再灌注时良好的功能转归率(黑色实线)更高(44.9% vs 31.5%;P = 0.042)。死亡率(黑色虚线)在第1次或第2次尝试成功与第3次或≥4次尝试成功之间没有差异(33.3% vs 32.6%;P=0.99),但再灌注失败患者的死亡率明显更高(33.3% vs 67.2%;P<0.001和32.6%对67.2%,P<0.001)。

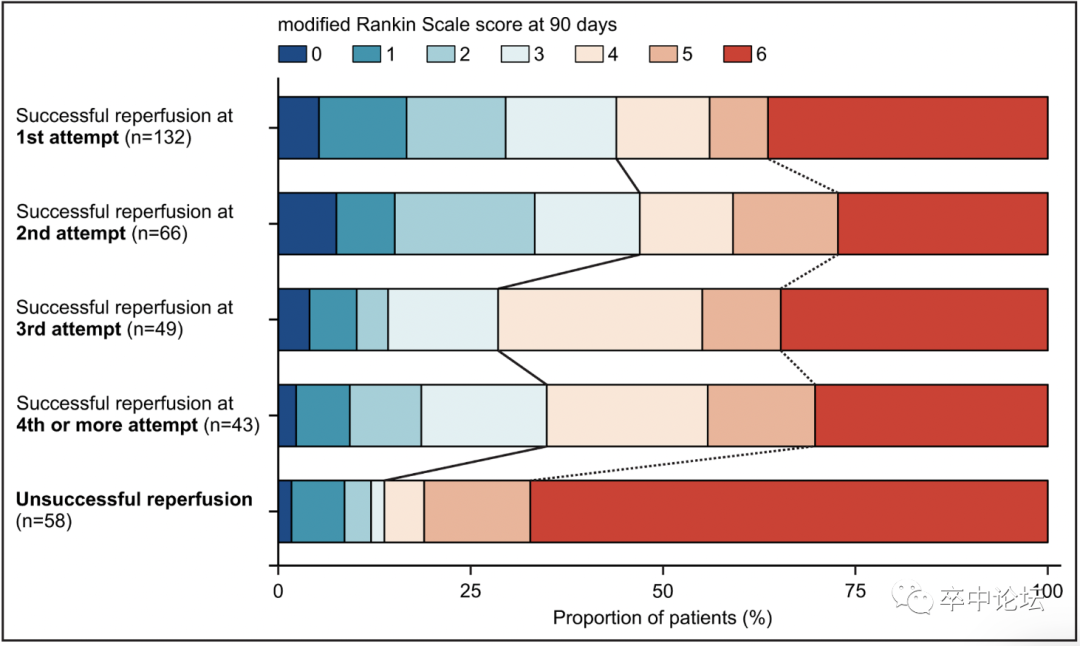

安全结局

为了研究在大梗死核心中多次取栓尝试的安全性,无论最终的TICI等级如何,研究队列被分为≤2次和>2次取栓尝试次数的患者。当进行高于2次的取栓尝试时,sICH(12.8% vs 6.5%;P=0.046)和死亡(43.8% vs 35.9%;P<0.001)的发生率更高(图3)。在多变量回归分析中,与不成功的再灌注相比,任何取栓尝试次数(尝试1、2、3和≥4次)成功的再灌注都能显著降低90天的死亡率(表2)。

讨论

这项回顾性多中心队列研究详细分析了前循环卒中基线ASPECTS为3-5分患者再灌注成功的获益与取栓尝试次数的关系。本研究结果表明,第1次和第2次取栓尝试的成功再灌注与90天时的良好功能结局相关,而第3次或≥4次取栓尝试的成功再灌注与90天的良好功能结局无关。在大面积脑梗死的患者中,当EVT期间进行>2次取栓尝试时,sICH的发生率更高。有趣的是,与不成功的再灌注相比,任何一次成功的再灌注都降低了90天死亡的可能性。这项研究为EVT治疗大梗死核心脑卒中提供了新的见解,强调了取栓尝试次数是这一脆弱亚组的重要预后因素。

许多研究发现,取栓尝试次数与功能预后之间存在负相关,主要包括入院时小至中度梗死核心的患者。在这些患者中,在前3次取栓尝试内的成功再灌注与90天时的功能独立性相关。我们的数据表明,在大面积梗死患者中,成功的再灌注也与良好功能结局有关,但只有在2次取栓尝试内实现血流恢复才会如此(相比之下,缺血面积较小的患者为3次取栓尝试)。这种较低的临界值可能是由于大梗死核心脑卒中的患者的组织易损性增加和身体恢复能力降低所致。在文献中,关于取栓尝试次数与功能预后之间的关系,主要讨论了2种病理生理机制。

首先,多次取栓尝试的有害影响可能是由于回收和抽吸操作引起的血管壁的直接损伤。先前的一项研究发现,取栓尝试次数与血管壁增厚和血-脑脊液屏障破坏相关,这与梗死体积增大和功能预后变差密切相关。我们的分析显示sICH发生率与RESCUE-Japan LIMIT报告的相似(8.8%和9.0%)。我们发现,尝试过2次以上再通的患者在EVT后出现sICH的几率明显更高。在小到中度缺血性病变的患者中,取栓尝试次数与sICH的发生之间的相关性已经被描述过。梗死组织越大可能会进一步增加出血性转化的易感性,因为多次通过可能造成血管壁损伤从而诱导其出血性转化的易感性的发生。

其次,每次取栓操作都会增加因为血栓碎裂而导致远端栓塞的风险,这也可能导致各种尝试后的功能预后变差。即使在数字减影血管造影和磁共振成像上不明显,最小的栓塞性梗死也可能导致EVT后的神经功能受损。总之,血管壁损伤和取栓尝试引起的远端栓塞都可能进一步恶化临床预后,对于先前存在大面积缺血的患者也是如此。

可以认为,取栓尝试次数首先是一个混杂因素,导致与功能预后存在虚假关联。例如,更多的取栓尝试次数可能主要反映了其代表了手术时间的延长和血流的较晚恢复。正如预期的那样,在我们的患者群体中,每增加一次取栓尝试,手术时间就会逐渐增加。然而,即使在调整手术时间后,我们研究的主要发现仍然具有统计学意义,这与先前的研究一致。因此,手术时间似乎不太可能产生较大的混杂偏倚。此外,据报道,卒中的病因和血栓组成都可能影响治疗结果,这表明由于颅内动脉粥样硬化性疾病或心脏栓塞导致的卒中需要更多的取栓尝试,而且功能预后更差。最后,我们不能完全排除取栓尝试次数的增加,部分地代表了卒中病因学的伴随现象。然而,即使作为一种纯粹的替代,取栓尝试次数仍将为介入医生和神经科医生在日常临床实践中提供重要的预后信息,支持对大梗死核心脑卒中进行EVT的个人决策。

如果在一定次数的取栓尝试内不能成功再通,是否应该停止EVT,这是一个问题。与再灌注失败相比,第3次或≥4次取栓尝试的再灌注成功既没有显著增加也没有降低良好功能结局的可能性。此外,我们的数据表明,当任何取栓尝试中成功实现再灌注时,死亡率都较低,这可能是脑水肿形成减少和恶性梗死发生率降低的原因。相反,无论最终的TICI等级如何,我们发现在进行了>2次取栓尝试的患者中出现更多的sICH病例。有必要进行进一步的研究,以调查大面积脑梗死患者多次取栓尝试的获益-风险比。最后,我们的研究结果并没有明确建议在大梗死核心脑卒中中应该进行多少次取栓尝试。这样的临界值需要进行随机对照试验,并高度关注临床平衡。尽管如此,这项研究可能会改进基线ASPECTS为3到5的急性卒中的术中治疗决策,鼓励介入医生在该高度受累的亚组中寻求成功的机械再灌注。即使在急性治疗后,进行多次取栓尝试的患者也可能受益于更密切的临床监测,以发现早期不良事件,如颅内出血。

本研究有一定的局限性。首先,回顾性研究设计和完整病例分析可能导致选择偏倚,降低我们研究结果的可推广性。其次,GSR没有区分回收和抽吸操作,缺乏关于突然和逐步再灌注的信息,多次取栓尝试的根本原因,以及EVT提前终止的原因,所有的这些都可能影响我们的研究结果。第三,基线ASPECTS、最终TICI等级和取栓尝试的评估是由每个研究中心的当地研究者完成,这很容易增加评估者间的变异性。第四,GSR不提供灌注成像的详细信息,包括靶失配曲线。第五,最终TICI分级为2b或3的患者在成功再灌注状态下进行了总结,尽管部分再灌注和完全再灌注的功能结局可能不同。这种分化是否适用于大梗死核心脑卒中患者,有待进一步研究。

图3.在大梗死核心脑卒中中, 按取栓尝试次数分层的症状性颅内出血(sICH)和90天内死亡。

血管内治疗期间,无论最终TICI如何,取栓尝试≤2次和>2次的患者24小时内sICH发生率(6.5% vs 12.8%;P=0.046)和90天内死亡(35.9% vs 43.8%;P<0.001)存在显著差异。

结论

这项研究为大梗死核心脑卒中的EVT治疗提供了新的见解,表明其临床获益与成功再灌注所需的取栓尝试次数有关。本研究结果鼓励介入医生进行至少2次取栓尝试以寻求成功的再灌注,而在这些高度受累的患者中,>2次的取栓尝试应仔细权衡风险与收益。对大梗死核心取栓随机对照试验的数据进行荟萃分析,将非常有助于验证我们的回顾性研究结果。

来源:卒中论坛

国家神经系统疾病质控中心脑血管病专业组专家撰稿,21篇脑梗死临床诊疗干货文章,精准提升脑血管临床诊疗能力!

【2023重磅·所有内容12月底下线】北京协和医院朱以诚教授团队撰写临床实用干货,神经科医生必看!

华中科技大学同济医学院附属同济医院NICU王芙蓉教授团队撰写实用文章,解析一线临床神经重症处理难点、要点和常见问题!

华中科技大学同济医学院附属同济医院杨渊教授团队撰写17篇神经心理疾病临床干货文章,神经内科医生需要了解!

国家神经系统疾病质控中心帕金森病专家组倾力打造,2023年度帕金森病规范诊治能力提升培训!

脑血管病影像读图实战训练,跟随天坛医院放射科沈宓老师,练就影像读图火眼金睛!

华中科技大学同济医学院附属同济医院NICU王芙蓉教授团队撰写实用文章,解析一线临床神经重症处理难点、要点和常见问题!

畅销20多年的医学影像品牌图书,汇集七大类480多种经典病例影像资料,轻松读片、准确诊断!

国际经典影像诊断学,从基础解剖到影像解剖和诊断,配图精美,解说翔实,囊括大量累及儿童大脑、颅颈和脊髓的疾病!

神经外科领域国际经典著作,畅销北美20余年,由赵继宗院士携首都医科大学附属北京天坛医院神经外科学系团队翻译,来自作者多年临床经验积累总结!

急性缺血性卒中早期症状加重的识别和处理丨协和神经科基本功第二季

急性缺血性卒中出血转化的评估和治疗原则丨协和神经科基本功第二季

查看更多