查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

成果名称:基于OTOP2和KCNA3的cfDNA甲基化检测可实现食管癌的无创诊断:一项双盲、多中心、前瞻性研究

Non-invasive diagnosis of esophageal cancer by a simplified circulating cell-free DNA methylation assay targeting OTOP2 and KCNA3: a double-blinded multicenter, prospective study

发表期刊:《血液学与肿瘤学杂志》(Journal of Hematology & Oncology)(IF= 29.9)

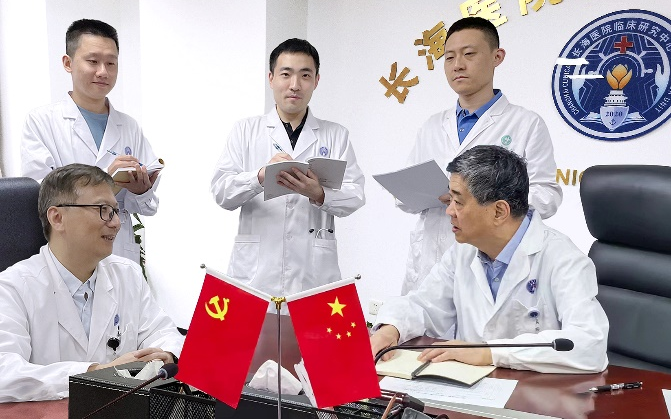

通讯作者:李兆申、王洛伟、辛磊

第一作者:边岩

主要作者单位:海军军医大学第一附属医院

该研究开发并验证了一项用于食管癌早期诊断的cfDNA甲基化无创检测手段,仅采用两个标志物组合即可实现高诊断准确性,并开展了首个食管癌cfDNA甲基化检测的全国多中心研究,全面准确评估了OTOP2联合KCNA3的cfDNA甲基化检测的诊断效能。结果表明,该项成果可为食管癌的早期诊断和筛查提供一项简便可行的无创检测手段,有望解决食管癌临床辅助诊断长期缺乏有效生物标志物的困境,具有巨大的临床应用前景。

食管癌是一种常见的消化道恶性肿瘤。据国家癌症中心最新数据显示,2022年我国食管癌新发病例和死亡病例分别为22.40万例和18.75万例,排名恶性肿瘤的第7位和第5位,占全球总数的58.5%和56.8%。目前,食管癌缺乏可靠的可实现早期辅助诊断的生物标志物。在前期研究中,研究团队通过全基因组重亚硫酸盐测序、定量甲基化PCR等手段,筛选并测试了OTOP2和KCNA3可作为食管癌早期诊断的cfDNA甲基化标志物。本研究开展了一项双盲、多中心、前瞻性的临床试验以全面评估OTOP2联合KCNA3作为食管癌cfDNA甲基化标志物的诊断效能。

本研究从全国5家三甲医院前瞻性招募食管癌患者、食管高级别上皮内瘤变患者、其他器官或系统恶性肿瘤患者、胃肠道良性病变患者以及健康受试者。研究者采用定量甲基化PCR检测受试者血浆中标志物的甲基化水平。本研究的主要结局为对食管癌的诊断准确性,次要结局为对各分期食管癌及食管高级别上皮内瘤变的诊断准确性。

本研究共入组1116例受试者,其中包括334例食管癌患者,71例食管高级别上皮内瘤变患者以及711例对照受试者。食管癌患者共包括310例食管鳞癌患者,14例食管腺癌患者,10例其他特殊类型食管癌。对照组包括65例健康受试者,483例胃肠道良性病变患者,163例其他器官或系统恶性肿瘤患者。本研究发现OTOP2联合KCNA3的cfDNA甲基化检测诊断食管癌和食管高级别瘤变患者的AUC值分别为0.903(95%CI 0.880–0.927)和0.727(95%CI 0.653–0.801)。该检测方法诊断食管癌的敏感性和特异性分别为87.4%(95%CI 83.4–90.6)和93.3%(95%CI 91.2–94.9)。该方法对Ⅰ-Ⅳ期食管癌检出率分别为78.5%(95%CI 69.1–85.6), 87.3%(95%CI 79.4–92.4), 92.5%(95%CI 85.9–96.2)和96.9%(95%CI 84.3–99.8)。并且该方法还可检测出52.1%(95%CI 40.7–63.3)的食管高级别上皮内瘤变患者。此外,对部分食管癌患者进行外科手术后的随访检测,发现术前检测为阳性的患者在术后均转变为阴性(100%,47/47)。

研究表明,基于OTOP2和KCNA3的cfDNA甲基化检测方法具有优异的食管癌早期诊断效能,有望解决临床上食管癌辅助诊断缺乏有效生物标志物的难题,并具有食管癌治疗监测的前景,展现出广泛的临床应用价值。

食管癌是常见的消化道恶性肿瘤,我国是全球范围内发病率和死亡率最高的国家之一,食管癌疾病负担十分沉重。全球范围内,食管癌新发病例数和死亡例数分别位居恶性肿瘤第7位和第6位。其中,我国分别占全球总数的58.5%和56.8%。食管癌临床预后差,80%以上的患者在确诊时肿瘤已进展至中晚期,五年生存率不足30%,而早期诊断的食管癌患者经过根治性治疗后,其五年生存率可达90%。因此,重视和推行食管癌的早期诊断和筛查是降低食管癌发病率,改善临床预后的必由之路。

目前食管癌的早期诊断和筛查主要依靠胃镜检查。然而,内镜属于侵入性检查,过程并不舒适,且具有一定的并发症发生风险。此外,我国内镜诊疗资源配置仍然不充足,难以覆盖数以亿计的筛查目标人群。因此,研发一种简便、高效、准确的食管癌非内镜检测手段是当前亟须解决的瓶颈问题。

DNA甲基化为表观遗传修饰的一种形式,其异常修饰可发生于肿瘤的起始阶段,并可通过调控基因异常表达,促进肿瘤的发生发展。cfDNA是细胞的DNA分子进入血液循环而产生的核酸片段,可保留与其来源组织相同的表观修饰特点。因此,基于cfDNA甲基化可开发用于食管癌早期诊断的无创检测手段。李兆申院士、王洛伟教授团队在前期研究中,通过全基因组重亚硫酸盐测序、定量甲基化PCR等手段,筛选并初步测试了OTOP2和KCNA3作为食管癌早期诊断的cfDNA甲基化标志物。

图1. 基于OTOP2和KCNA3 的cfDNA甲基化检测可实现食管癌无创诊断

在此基础上,研究团队牵头开展全国多中心研究,全面评价OTOP2联合KCNA3检测食管癌的诊断效能。该研究联合全国5家三甲医院,共入组1116名受试者,其中包括334例不同分期和病理类型的食管癌患者和71例食管高级别上皮内瘤变患者。为准确评估OTOP2联合KCNA3甲基化检测的特异性,研究在入组健康受试者的同时也充分纳入了消化道良性病变和其他器官、系统恶性肿瘤患者。在该项临床研究中,OTOP2联合KCNA3甲基化无创检测手段对食管癌的敏感性和特异性分别为87.4%和93.3%,对Ⅰ-Ⅳ期食管癌的检出率分别为78.5%、87.3%、92.5%、96.9%。并且,该方法还可检出52.1%的高级别瘤变患者。此外,针对部分患者外科手术后随访发现,术前检测为阳性的患者在术后均可转为阴性。因此,OTOP2联合KCNA3甲基化检测方法具有优异的早期诊断效能,并具有应用于食管癌治疗监测的前景。

该项研究为食管癌的早期诊断和筛查提供了一项简便可行的无创检测手段,有望解决食管癌临床辅助诊断长期缺乏有效生物标志物的困境,具有巨大的临床应用前景。

自 2005年开始,我国相继开始了一系列癌症筛查和早诊早治项目。其中包括对高发地区和高危人群的食管癌筛查,采取上消化道内镜为主要筛查手段。然而,我国人口基数庞大,筛查适龄人口和风险人群总数大约5亿,而消化内镜医师和内镜诊疗设备相对缺乏,难以满足人群筛查需要。 2023年,国务院印发《健康中国行动—癌症防治行动实施方案(2023—2030年)》,要求推广癌症早诊早治,强化筛查长效机制,构建分层癌症筛查体系。因此,探索内镜检查前的非侵入性风险分层方法可能有助于提高筛查的实际应用效果。

循环游离DNA(cfDNA)是从细胞中释放到血液中的DNA。恶性肿瘤患者血浆中的一部分cfDNA可能来自肿瘤细胞并包含与来源肿瘤相同的基因变化。目前,基于cfDNA甲基化的血液活检已在肝癌、结直肠癌等的早期诊断、预后判断、用药指导等方面发挥了重要作用。但采用cfDNA甲基化进行食管癌早期诊断的相关研究仍有不足,早期诊断效能较低、缺乏外部验证和临床易用性较差等。因此,我们收集不同分期的食管癌组织样本,进行WGBS测序,以单碱基分辨率、全基因组覆盖率提供一个完备的差异甲基化标志物筛选库。并结合公共数据库开展生物信息学分析,进行差异甲基化水平分析、食管癌分期特异性分析、食管位置特异性分析及甲基化背景水平分析等,筛选出早期敏感性高、食管癌特异性的候选标志物。最终,基于血浆样本,我们采用定量甲基化PCR技术开发了基于OTOP2和KCNA3的双靶标cfDNA甲基化检测方法。我们随后开展了一项前瞻性全国多中心临床诊断试验,充分评估了该检测方法的诊断效能。

该研究为国内首个基于血浆cfDNA甲基化进行食管癌诊断的大规模临床研究,证实了基于血浆cfDNA甲基化检测食管癌的可行性和有效性。研究结果表明,该检测方法仅采用两个标志物组合即可实现对食管癌前病变和早期食管癌的优异诊断效能,有望应用于内镜前人群初筛和风险分层,提高筛查效果和效率。此外,该方法为非侵入性检测、可重复取样、受试者接受度高、临床易用性佳且不过度依赖医疗资源,具有广泛的临床应用前景。

中国工程院院士,主任医师、教授、博士生导师,现任海军军医大学党委常委,海军军医大学第一附属医院(长海医院)消化内科主任、临床研究中心主任,第十三届全国政协委员,中国医学科学院学部委员,国家消化系统疾病临床医学研究中心主任、免疫与炎症全国重点实验室主任、国家消化内科质控中心主任、上海市胰腺疾病研究所所长,兼任中国医师协会常务理事、内镜医师分会会长,《中华胰腺病杂志》总编辑,曾任国务院学科评议组成员,中华医学会常务理事、第五、六届消化内镜学分会主任委员,中国医师协会胰腺病学专委会主任委员,《中华消化内镜杂志》总编辑。

从事医教研一线工作40年,在消化内镜和胰腺病诊治领域做了系统性创新工作:提出消化道肿瘤筛查新理念,医工合作研发两代胶囊内镜,建立质控标准和培训体系,显著提升我国消化内镜原始创新和规范诊疗水平;建立慢性胰腺炎“药物-碎石-介入-手术”微创治疗新模式,创建多项胰腺疾病诊疗新技术,显著提高我国胰腺病研究和临床诊治水平。

以第一或通讯作者在消化顶级期刊Gastroenterology等杂志发表SCI论文600余篇,被NEJM、Lancet等SCI引用4400余次,中文论文1500余篇,被引10809次;研究内容写入55部国际指南和33部英文专著。牵头制定我国消化内镜和胰腺病领域指南或共识32部。主持国家科技支撑计划、教育部创新团队等课题42项,获国家发明专利25项,主编专著48部。以第一完成人获国家科技进步奖二等奖4项、何梁何利科技进步奖及首届中国医师奖,2012年评为“全国优秀科技工作者”。荣获军队个人一等功1次,二等功3次,三等功2次。

医学博士,海军军医大学长海医院消化内科副主任、主任医师、教授、博士生导师。

中国医师协会内镜医师分会常务委员兼总干事,中华医学会消化内镜学分会内镜清洗消毒学组副组长,国家消化内科专业质控中心副主任委员,中国县域医院院长联盟消化专业委员会主任委员,《中华消化内镜杂志》编委,《医学参考报-消化内镜频道》编辑部主任兼副主编。

从事消化疾病临床与科研工作,先后主持国家自然科学基金、国家科技支撑计划子课题、上海市科委创新行动计划等各类基金项目12项。以第一或通讯作者发表SCI论文42篇,累积影响因子212.96分,单篇最高影响因子35.7分。在消化内镜诊疗、消化道癌早筛等方面具有丰富的研究基础,相关成果发表于柳叶刀子刊。授权国家专利5项,牵头制定行业指南或专家共识7部,参与获国家科技进步奖二等奖1项、国家教学成果二等奖1项、华夏医学科技二等奖1项、上海科技进步奖一等奖4项,入选第三届“国之名医”。

医学博士,海军军医大学长海医院消化内科副主任医师、副教授

从事消化病学临床和科研工作,先后以第一(共同第一、通讯)作者发表SCI论文38篇,研究内容写入8部国际指南;执笔《消化内镜诊疗技术医疗质量控制指标》《中国早期食管癌及癌前病变筛查专家共识意见》等指标、指南8部;承担国家自然科学基金面上项目、国家科技重大专项子任务等课题10项,授权发明专利3项,入选上海市卫计委“新优青”计划、上海市“医苑新星”及医院“长虹人才”,获上海市科技进步奖一等奖2项(2013,第七;2022,第五)、华夏医学科技奖二等奖1项(2023,第五)。

海军军医大学第一附属医院消化内科博士研究生,导师李兆申院士。

研究方向为食管癌早期诊治和发病机制,以第一或共一发表SCI论文6篇,最高影响因子29.5,中文核心论文2篇,参编著作5部,多项研究获中华医学会消化系病年会、中国医师协会内镜医师分会年会等口头发言。

海军军医大学第一附属医院消化内科是国家重点学科、国家临床重点专科、国家消化系统疾病临床医学研究中心、国家消化内科专业医疗质量控制中心依托单位和免疫与炎症全国重点实验室参建单位。近年来,李兆申、王洛伟教授团队围绕食管癌早诊早治、精准诊治和发病机制持续深耕,研发多项开创性食管癌早诊早治新方法,相关研究发表于《Lancet Gastroenterol Hepatol》《J Hematol Oncol》《Am J Gastroenterol》等国际知名学术期刊。

每一项临床研究都倾注着研究团队的心血结晶。学习过后,您是否有所收获?或有疑问想与主创团队分享?请在评论区留言,期待与您交流!

查看更多