查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

利用磁共振 (MR) 血管壁成像评估有症状患者合并颅内和颅外颈动脉粥样硬化疾病与同侧急性脑梗死 (ACI) 之间的关联。

从中国动脉粥样硬化风险评估 (CARE-II) 的横断面、多中心研究中招募有症状的患者。所有患者均接受了颅外颈动脉壁、颅内动脉和脑的MR成像。评估并存的颅内狭窄≥50% 和颅外颈动脉平均壁厚(MWT)≥1 mm 和同侧的斑块组成,并确定同侧 ACI。使用逻辑回归评估共存动脉粥样硬化疾病与 ACI 之间的关联。

招募了351名患者。患有同侧 ACI 的患者同时存在颅内狭窄≥50% 和颈动脉 MWT ≥1 mm(20.5% vs 4.9%,p<0.001)、钙化(15.1% vs 4.4%,p=0.001)和富含脂质的坏死核心(LRNC) (19.2% vs 7.8%, p=0.002)的发生率显著高于未合并的患者。

合并颅内动脉狭窄≥50% 和颈动脉 MWT ≥1 mm(OR 5.043,95% CI 2.378~10.694;p<0.001),钙化(OR 3.864,95% CI 1.723~8.664;P=0.001)和LRNC(OR 2.803,95% CI 1.455~5.401;p=0.002) 与同侧 ACI 显著相关。在调整混杂因素后,上述相关性仍然具有统计学意义(颅内狭窄≥50% 与颈动脉 MWT ≥1 mm 并存:OR 4.313,95% CI 1.937~9.601,p<0.001;钙化:OR 3.606,95% CI 1.513~8.593,p=0.004;LRNC:OR 2.358,95% CI 1.166~4.769,p=0.017)。

颅内动脉严重狭窄、颅外颈动脉负荷大、斑块内成分钙化和LRNC并存与同侧ACI独立相关。

研究表明,发生于颅内动脉和颅外颈动脉的动脉粥样硬化是缺血性中风的主要原因。多项研究表明,颅内动脉粥样硬化狭窄和颈动脉易损斑块分别与脑血管事件相关。然而,作为一种全身性疾病,动脉粥样硬化通常涉及多个血管床,并且有症状的患者普遍存在颅内和颅外动脉斑块。多血管床共存斑块反映了动脉粥样硬化疾病的系统性负担,越来越多的证据表明多血管共存斑块与单血管动脉粥样硬化相比,发生缺血性事件的风险更高。颅内和颅外颈动脉斑块共存是特殊的临床状态,这种状态与单独颅内动脉或单独颅外颈动脉斑块的患者不同。

颅内动脉和颅外颈动脉斑块并存的患者可能与单独有颅内动脉斑块或单独颅外颈动脉斑块的患者有相似的危险因素。然而,多个血管床共存斑块的患者可能具有特殊的临床特征。我们假设共存斑块可能与缺血性卒中有独立关系。既往研究表明,并存的颅内和颅外颈动脉斑块与复发性卒中有关,但这些研究要么样本量较小,要么缺血性病变不在同时存在斑块的同侧,不利于研究脑血管并存的动脉粥样硬化疾病与下游脑缺血之间的因果关系。

磁共振 (MR) 血管壁成像已被广泛用于评估颈动脉粥样硬化斑块的易损性,通过测量斑块负荷和表征斑块成分,如钙化、富含脂质的坏死核 (LRNC) 和斑块内出血 (IPH)。磁共振血管壁成像可以直接描绘动脉粥样硬化的动脉壁病理,该技术优于血管造影方法,因为血管造影只能提供管腔变窄的信息。本研究旨在探讨共存颅内动脉狭窄与磁共振血管壁成像确定的同侧颅外动脉易损斑块特征与同侧急性脑血管事件之间的关系。

患者是从中国动脉粥样硬化风险评估 (CARE-II) 的横断面、多中心研究中招募的。 CARE-II 研究的设计和基本原理已经发表。简而言之,CARE-II 研究的目的是确定有症状患者颈动脉中高危斑块 (HRP) 的患病率。纳入标准为(1)18-80岁,(2)近期短暂性脑缺血发作 (TIA) 或缺血性中风(14 天内),以及 (3) 超声成像确定的至少任何一侧颈动脉中的动脉粥样硬化斑块(内膜中层厚度≥1.5 毫米)。

排除标准包括(1)心源性中风,(2)出血性中风,(3)颈部放射治疗,(4)幽闭恐惧症和(5)MR检查禁忌证。对于这项研究,只有那些在 CARE-II 中对双侧颈动脉、颅内动脉和大脑进行完整 MR 成像的患者被纳入研究。从病历中收集性别、年龄、高血压、体质指数(BMI)、高脂血症、吸烟、糖尿病、冠心病、降压药、他汀类药物治疗、血压水平(收缩压(SBP)和舒张压(DBP))和脂蛋白 (高密度脂蛋白 (HDL)、低密度脂蛋白 (LDL)、甘油三酯 (TG) 和总胆固醇 (TC)) 的临床数据。

MR 成像是在 3.0T MR 扫描仪(Achieva TX;飞利浦医疗保健,Best,荷兰)上进行的,具有专用的八通道颈动脉线圈和头部线圈。颅外颈动脉血管壁采用多对比成像协议成像,包括三维(3D)飞行时间(TOF)、T1加权(T1W)、T2加权(T2W)和磁化制备快速梯度回声(MP-RAGE)序列。使用常规成像方案对颅内动脉和大脑进行成像,包括 3D TOF、T1W、T2 流体衰减反转恢复和弥散加权成像 (DWI) 序列。已公布成像参数。

在检查 MR 图像之前,对患者姓名、年龄、检查数据、检查 ID 和受试者 ID 等可识别信息进行了匿名处理。颈动脉 MR 影像在脑影像复查前由两名具有 3 年以上神经影像经验的训练有素的审阅者(XZ、CJ)进行解读,遵守之前的标准,对临床信息和颅内动脉和脑的 MR 影像数据不知情。使用定制设计的软件(CASCADE;华盛顿大学,西雅图,美国)查看指标颈动脉的 MR 图像。指标颈动脉定义为导致近期脑血管症状的颈动脉,或在没有确诊症状的患者双侧较严重壁厚的颈动脉。颈动脉图像质量采用 4 分制评分:1,差;2、边缘;3、好;4、优秀。排除图像质量<2 的颈动脉图像。测量指标颈动脉的平均壁厚 (MWT)。

使用已发表的标准确定指标颈动脉中斑块成分的存在,例如钙化、LRNC 和 IPH,计算了LRNC 占据血管壁的百分比,还评估了纤维帽破裂 (FCR) 和 HRP。当斑块具有 IPH、FCR 或大 LRNC(LRNC 占据血管壁的百分比 > 40%)时确定 HRP。使用北美症状性颈动脉内膜切除术试验 (NASCET) 标准,在 3D TOF 图像的最大强度投影上测量指标颈动脉的管腔狭窄。

采用WASID(Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease)标准测量前循环颅内动脉管腔狭窄,包括大脑中动脉M1段和大脑前动脉同侧颈动脉A1段,由两名在神经影像学领域拥有超过 3 年经验的放射科医师(XW 和 JZ)对临床信息以及颈动脉和脑部影像数据不知情并达成共识。

当颅内动脉存在多处狭窄时,选择最严重的病变进行统计分析。管腔狭窄≥50%被认为是严重狭窄。由对临床信息和颈动脉和颅内动脉成像数据不知情的神经放射科医生(CJ,解释颈动脉 MR 图像的同一审查员)在弥散加权图像上识别出指标颈动脉同一侧前循环区域的急性脑梗死 (ACI)。

颅内和颅外动脉粥样硬化疾病并存,即同时存在颅内严重狭窄和MWT≥1 mm或任何斑块成分或同侧指数颈动脉的HRP。

连续变量用平均值和标准差表示。二元变量用百分比表示。使用Mann-Whitney U 检验或χ检验比较有和没有同侧ACI 的患者的临床特征和动脉粥样硬化的颅外颈动脉和颅内动脉测量指标。使用单变量和多变量逻辑回归来计算合并颅内和颅外动脉粥样硬化疾病的 OR 和相应的 95% CI,以区分在调整临床混杂因素前后前循环区域是否存在同侧 ACI因素。在有和没有 ACI 的患者之间进行比较时,当它们的 p 值<0.1 时确定混杂因素。p值<0.05被认为具有统计学意义。所有统计分析均使用 SPSS V.20.0 进行。

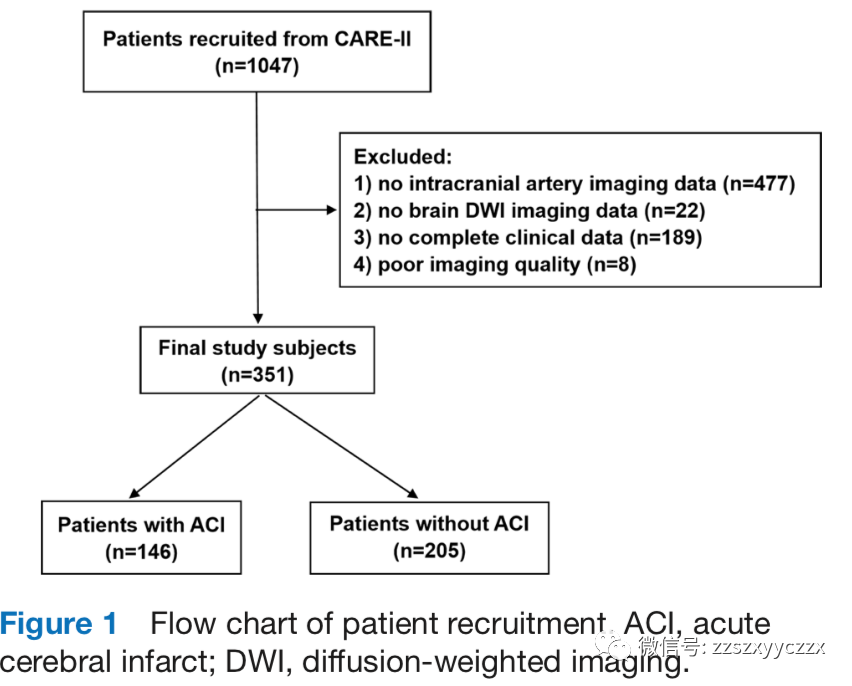

在来自 CARE-II 研究的 1047 名患者中,有 351 名患者参加了这项研究。由于以下原因,696名患者被排除在外:无颅内动脉 MR 成像数据(n=477);(2) 无脑弥散加权成像数据(n=22);(3) 无完整临床资料(n=189);(4)成像质量差(n=8)。患者招募流程图如图 1 所示。

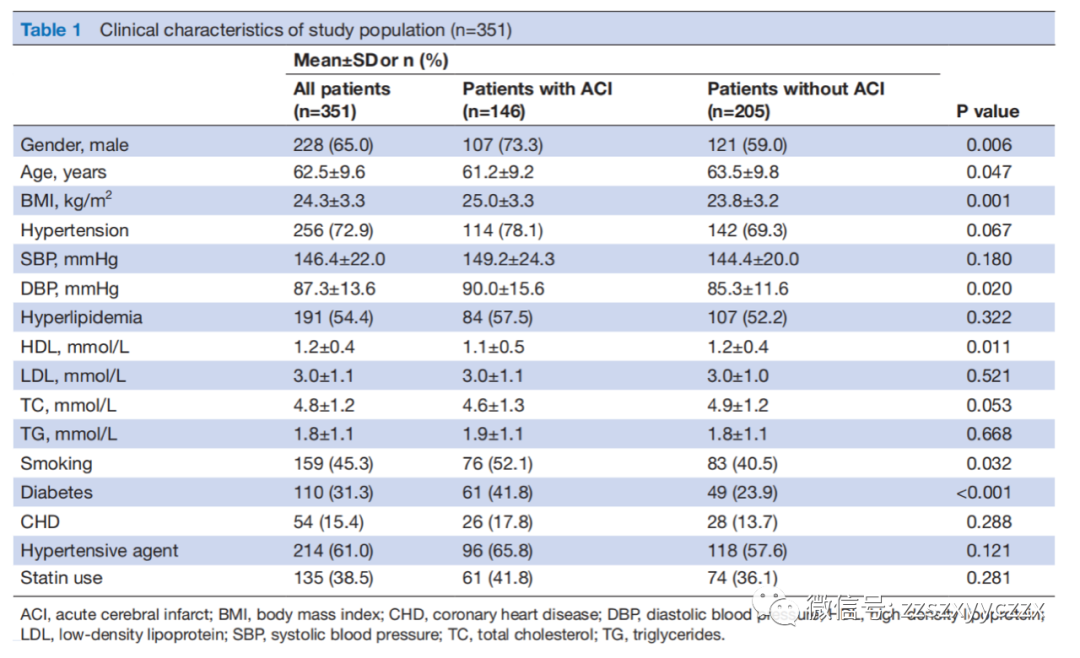

其余 351 名患者中,234 名确诊颈动脉是导致近期脑血管症状的原因,117 名未确诊症状的一侧,指标颈动脉被定义为这些患者的双侧颈动脉较严重的壁厚。351 名患者中,平均年龄为 62.5±9.6 岁,男性 228 人(65.0%),高血压 256 人(72.9%),高脂血症 191 人(54.4%),吸烟史 159 人(45.3%),110 人(31.3%) 有糖尿病和 54人(15.4%) 有冠心病病史。在所有剩余的 351 名患者中,分别有 214 名 (61.0%) 和 135 名 (38.5%) 服用了抗高血压药和他汀类药物。该研究人群的临床特征详见表 1。

有无 ACI 患者的临床特征比较

与无ACI的患者相比,ACI 患者更可能是男性(73.3% vs 59.0%,p=0.006),吸烟史(52.1% 对 40.5%,p=0.032)和糖尿病史(41.8% vs 23.9%,p<0.001)的患病率显著更高。

ACI 患者明显比无 ACI 的患者年轻(61.2±9.2 岁 vs 63.5±9.8 岁,p=0.047)。ACI 患者的DBP 水平(90.0±15.6 mmHg vs 85.3±11.6 mmHg,p=0.020)和 BMI(25.0±3.3 kg/m2 vs 23.8±3.2 kg/m2, p=0.001) 明显高于非ACI患者。与无 ACI 的患者相比,ACI 患者的 HDL 显着降低(1.1±0.5 mmol/L vs 1.2±0.4 mmol/L,p=0.011)。两组患者的其他临床特征无显着差异(所有 p>0.05,表 1)。

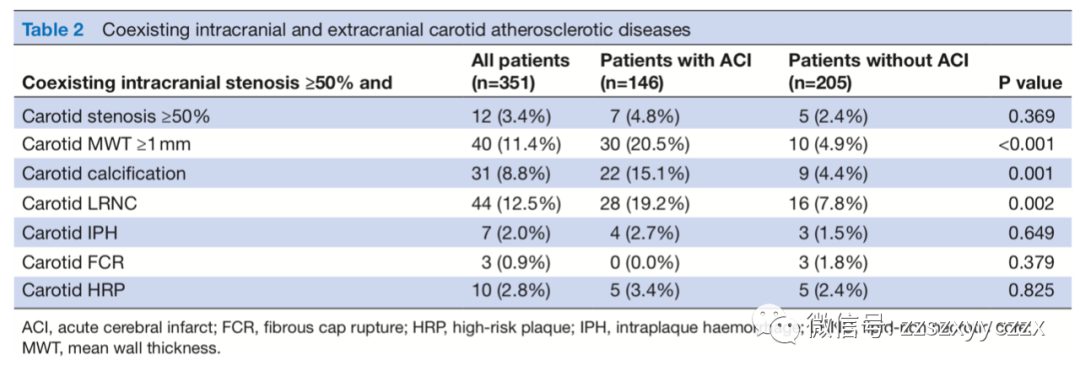

351例患者中,同时存在颅内狭窄≥50%和颈动脉狭窄≥50%、颈动脉MWT≥1 mm、颈动脉钙化、颈动脉LRNC、颈动脉IPH、颈动脉FCR和颈动脉HRP的发生率分别为3.4%、11.4%、8.8%、 12.5%、2.0%、0.9% 和 2.8%。与无同侧 ACI 的患者相比,同侧 ACI 的患者同时存在颅内狭窄≥50% 和颈动脉 MWT ≥1 mm(20.5% vs 4.9%,p<0.001),同时存在颅内狭窄≥50% 和颈动脉钙化( 15.1% vs 4.4%,p=0.001),并同时存在颅内狭窄≥50% 和颈动脉 LRNC(19.2% vs 7.8%,p=0.002)的发生率显著高于无同侧ACI患者(表 2)。同侧ACI患者与非同侧ACI患者合并颅内外动脉粥样硬化疾病的差异无统计学意义(均p>0.05,表2)。

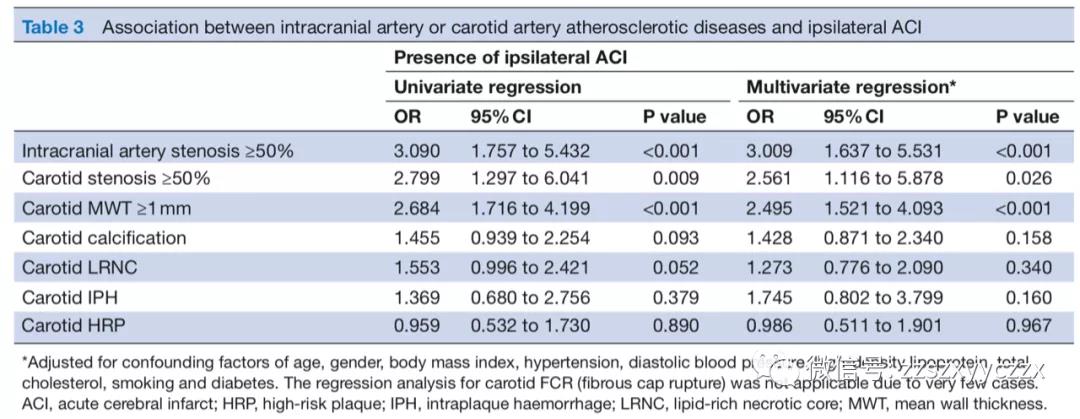

颅内动脉或颈动脉粥样硬化疾病与同侧ACI的关系

在鉴别是否存在同侧 ACI时,在调整临床混杂因素之前,颅内动脉狭窄≥50%、颈动脉狭窄≥50% 和颈动脉 MWT ≥1 mm 的 OR 值分别为3.090(95% CI 1.757~5.432;p<0.001 ),2.799(97% CI 1.297~6.041;p=0.009) 和2.684(95% CI 1.716~4.199;p<0.001)。

在调整临床混杂因素之后,包括年龄、性别、BMI、高血压、DBP、吸烟、HDL、TC 和糖尿病等,颅内动脉狭窄≥50%(OR 3.009;95%CI 1.637~5.531;p<0.001),颈动脉狭窄≥50% (OR 2.561;95%CI 1.116~ 5.878;p=0.026)和颈动脉 MWT≥1 mm (OR 2.495;95%CI 1.521~4.093;p<0.001),仍然与同侧 ACI显著相关。(均p>0.05,表3)

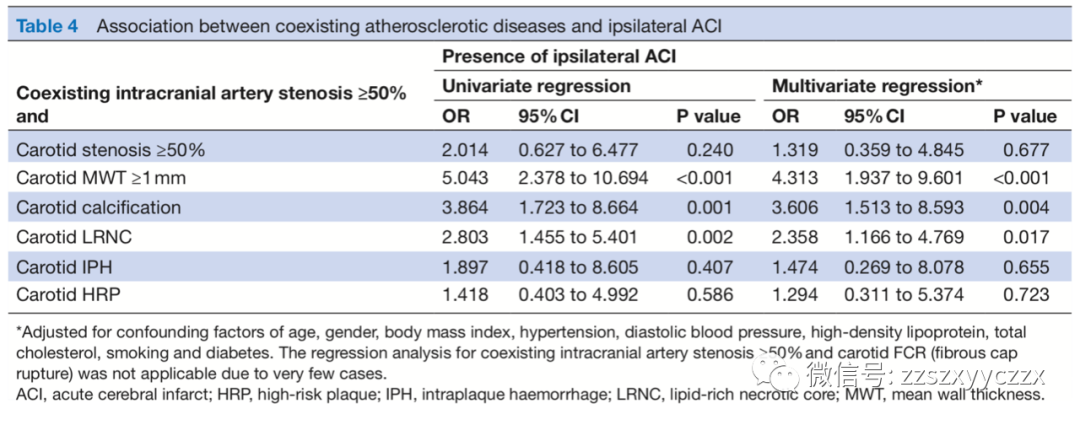

并存动脉粥样硬化疾病与同侧 ACI 的关系

鉴别是否存在同侧 ACI,在调整临床混杂因素之前,并存颅内动脉狭窄≥50%和颈动脉 MWT≥1 mm,并存颅内动脉狭窄≥50%和颈动脉钙化,并存颅内动脉狭窄≥50%和颈动脉 LRNC 的 OR 值分别为 5.043(95% CI 2.378~10.694;p<0.001)、3.864(95% CI 1.723~8.664;p=0.001)和 2.803(95% CI 1.455~5.401;p=0.002)。

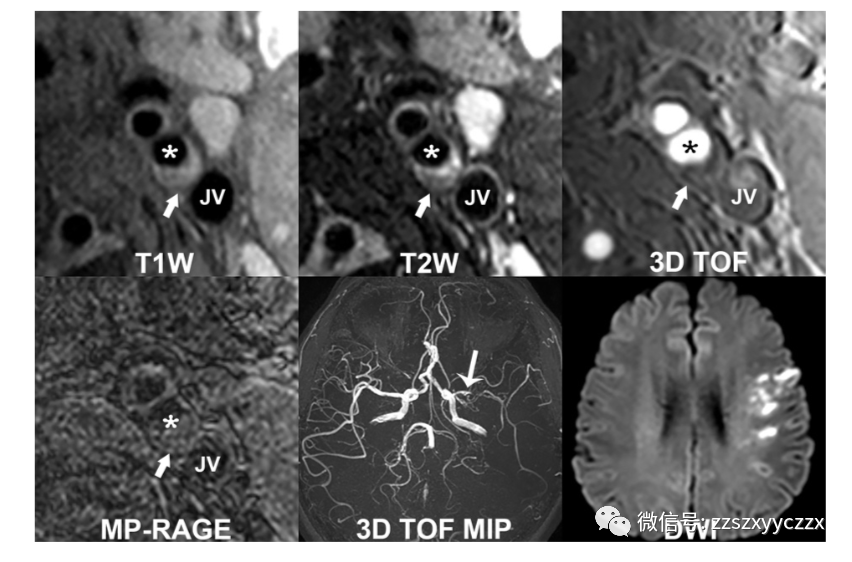

在调整临床混杂因素后,包括年龄、性别、BMI、高血压、DBP、吸烟、HDL、TC 和糖尿病等,并存颅内动脉狭窄≥50%和颈动脉 MWT≥1 mm(OR 4.313;95% CI 1.937~9.601;p<0.001),并存颅内动脉狭窄≥50% 和颈动脉钙化(OR 3.606;95% CI 1.513~8.593;p=0.004),并存颅内动脉狭窄≥50% 和颈动脉 LRNC(OR 1.513 至8.593;P=0.004)到 4.769;p=0.017)仍然与同侧 ACI显著相关。在调整混杂因素前后,并存颅内动脉狭窄≥50% 与其他颈动脉斑块特征和同侧 ACI 之间未发现显著相关性(所有 p>0.05,表 4)。图2为一例同侧颅内动脉狭窄≥50%,颈动脉 LRNC和同侧 ACI 并存的患者。

本研究利用磁共振成像研究中国人群中颅内和颅外同时存在的颈动脉粥样硬化疾病和同侧 ACI之间的关系。我们发现ACI 患者合并颅内狭窄≥50% 和颈动脉 MWT ≥1 mm、颈动脉钙化和颈动脉 LRNC 的发生率显著高于无 ACI 患者。Logistic 回归分析显示,并存的颅内和颅外颈动脉粥样硬化疾病与同侧 ACI 独立相关。我们的研究结果表明,同时存在颅内和颅外动脉粥样硬化疾病的个体发生脑血管事件的风险可能更高。

我们发现大量有症状的患者同时存在颅内和颅外颈动脉粥样硬化疾病,这些疾病在同侧 ACI 患者中更为普遍。先前的研究报道了有症状的患者同时存在颅内和颅外动脉粥样硬化疾病的高患病率。血管造影研究表明,约18% 的有症状患者同时存在颅内和颅外颈动脉狭窄。然而,在最近的研究中使用血管壁成像时,共存的动脉粥样硬化性疾病的患病率被发现更高(从32.7%到77.6%)。

这种流行率的增加是预料之中的,因为血管壁成像可以检测到正常管腔大小或轻度狭窄的动脉粥样硬化斑块,传统血管造影方法可能无法描述这些斑块。在本研究中,我们将共存的动脉粥样硬化疾病定义为具有高危斑块特征的病变,即颅内动脉狭窄≥50%,并且在同一侧的颅外颈动脉中存在大负荷(MWT ≥1 mm)或钙化或 LRNC。我们的定义引入了高风险斑块特征,这可能会提高共存斑块对脑血管事件的预测价值,因为大量研究表明,具有高风险特征的颈动脉斑块与缺血性卒中显著相关。

在本研究中,我们将颅内和颅外动脉同侧的动脉粥样硬化斑块视为共存疾病。这种考虑在确定同侧上游血管床共存动脉粥样硬化疾病对同侧脑梗死的预测价值时会更合理。此外,以前的大多数研究都来自一个中心。相比之下,我们的研究招募了来自中国13 个临床站点的患者。我们的研究结果表明,在评估动脉粥样硬化时,需要检查颅内动脉和颅外颈动脉的血管床。

在我们的研究中,我们发现并存的颅内狭窄≥50% 和颈动脉 MWT ≥1 mm 与同侧 ACI 显著相关。众所周知,颅内狭窄≥50% 与缺血性卒中有关。颈动脉 MWT 是衡量颈动脉斑块负荷的重要指标,MWT 的较高值可能反映了过去暴露于危险因素的后果。既往研究表明,由于 MWT 与 IPH(OR 1.59;95% CI 1.37~1.84;p<0.001)和表面破坏(OR 1.96;95% CI 1.56~2.48;p<0.001)之间存在正相关关系,MWT 较大的动脉粥样硬化将更容易发生。

颈动脉壁厚度也被发现是脑事件的有效指标。最近一项纳入 687 名颈动脉斑块患者的 CARE-II 横断面多中心研究表明,MWT 的颈动脉斑块负荷与同侧 ACI 相关(OR 1.315;95% CI 1.103~1.568;p=0.002)。在 Takaya 等人的一项前瞻性研究中,发现颈动脉最大壁厚与随后的同侧血管事件显著相关(OR 1.6;95% CI 1.1~2.3;p=0.008)。

另一项纳入 698 名患者的前瞻性研究报告称,MRI 测量的颈动脉 MWT 对未来卒中具有预测价值(HR1.59;95% CI 1.22~2.08)。颅内和颅外动脉粥样硬化疾病并存可能反映了动脉粥样硬化疾病处于更晚期的阶段,尤其是同时存在的动脉粥样硬化负担更大。

我们的数据显示,并存的颅内狭窄≥50% 和颈动脉钙化与同侧 ACI 独立相关。尽管钙化在斑块易损性中的作用相互矛盾,但越来越多的证据表明斑块内钙化的类型、数量和位置在斑块易损性中起着重要作用。

研究人员发现,在颈动脉中,与斑片型相比,不规则浅表钙化更常伴有 IPH(73.8 vs 22.9%,p<0.0001),边缘钙化显示钙化的风险更高。IPH 与中心型相比(72.9 vs 46.7%,p<0.05)。Lin 等人的一项研究报告称,多发钙化(OR 10.1;95% CI 3.3~30.4;p<0.001)和表面钙化(OR 29.4;95% CI 4.1~210.8;p<0.001)与 IPH的存在密切相关。最近的一项基础研究表明,颈动脉病变中的大钙化与稳定斑块的典型转录谱相关。作为全身性动脉粥样硬化疾病的标志物,钙化与卒中密切相关。

Zhang 等人的一项研究表明,双侧颈动脉分叉处的点状钙化与卒中显著相关(OR 2.49;95% CI 1.55~4.00;p<0.001)。一项招募了 2521 名受试者的Rotterdam研究表明,颈动脉钙化与卒中史独立相关(OR 四分位数 4vs1:5.0;95% CI 2.2~11.0;p<0.001)。由于颈动脉钙化可能提示存在晚期斑块的可能性,因此可以预期其与颅内狭窄≥50%同时存在会增加发生脑血管事件的风险。

在本研究中,还发现并存的颅内狭窄≥50% 和颈动脉LRNC 与同侧 ACI 显著相关。LRNC 是易损斑块的重要组成特征,尤其是当 LRNC > 40% 的壁面积时。Gupta 等人的荟萃分析表明,颈动脉斑块伴LRNC与同侧缺血事件显著相关,HR 为 3.00(95% CI 1.51~5.95;p=0.002)。

此外,研究人员发现颈动脉LRNC 的大小与急性脑梗死的严重程度有关。颅内狭窄≥50% 和颈动脉 LRNC 并存可能代表颅内动脉和颅外颈动脉均存在易损斑块。Li 等人最近的一项研究表明,并存的颅内狭窄和颅外颈动脉 LRNC 与未来的血管事件显著相关(HR 8.12;95% CI 2.41~27.31;p=0.001),但这些共存斑块不是必须在同一边的。在我们的研究中,共存斑块在同一侧。

我们的研究结果表明,在同侧共存的斑块可能会进一步加重同侧半球上游的动脉粥样硬化疾病负担和斑块破裂的风险,并增加其缺血事件的风险。我们的研究结果表明,在评估缺血性中风的风险时,需要明确神经血管斑块内成分(如富含脂质的坏死核心),而不是单独确定狭窄或斑块的存在。

需要承认几个限制。首先,颅内动脉粥样硬化是通过3D TOF MRA 评估的,它不能描绘血管壁特征,可能会低估动脉粥样硬化斑块。最近,高分辨率 MR 血管壁成像已成功用于评估颅内动脉粥样硬化。

未来的研究将对颅内动脉进行血管壁成像,以确定并存的颅内和颅外动脉粥样硬化疾病。其次,在某些情况下,由于覆盖率或图像质量不足,未评估颈内动脉颅内段。当血管壁钙化或由蝶窦引起的伪影时,此节段周围的骨结构和体素内的骨结构会脱相,颈动脉颅内段(尤其是虹吸段)的 TOF MRA 图像质量会降低。最后,这是一项缺乏纵向数据的横断面研究,无法确定共存斑块对未来事件的预测价值。

颅内动脉严重狭窄、颅外颈动脉负荷大、斑块内成分钙化和 LRNC 并存与同侧 ACI 独立相关。我们的研究结果表明,共存斑块的患者,尤其是那些具有高风险特征的患者,可能具有更高的脑血管事件风险。我们的研究为医疗干预和卒中预防的目标提供了新的见解。

来源:郑州市中心医院卒中中心(郭晓洁 贾新州)

查看更多