查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:中国医学科学院 北京协和医院消化科 吴东 李景南 钱家鸣

炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)是一组慢性非特异性消化道炎症性疾病,主要分为溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)和克罗恩病(Crohn’s disease, CD)。近年来随着快速工业化、城市化及生活方式西方化,我国IBD有快速增长的趋势。北京协和医院在东北大庆地区的流调显示,目前我国UC的发病率为1.64/10万,CD的发病率为0.13/10万。

长病程IBD患者合并结直肠癌(colorectal cancer, CRC)的风险明显增加。若慢性炎症控制不理想,UC患者在10年、20年和30年时罹患CRC的风险可高达2%、8%和18%,明显高于普通人群。CD累及结肠范围若达到1/3,则癌变风险与UC相仿。因此,长病程的IBD患者应及时接受结肠镜筛查,才能早期发现CRC和癌前病变,改善预后。然而,与普通人群相比,IBD患者筛查CRC难度较大,主要原因在于IBD患者CRC癌前病变的形态大多扁平(IIa型或侧向生长型),其背景黏膜有不同程度的水肿、充血、糜烂和瘢痕改变,内镜医师须具有一定的技术和经验方能识别,否则容易漏诊。

以往曾推荐在IBD患者结肠镜检查时进行随机活检(random biopsy),具体方法是每隔10cm在结肠肠腔的四个象限分别活检至少1块(全结肠至少32块),以检出异型增生。该方法虽然在一定程度上提高了病变的检出率,但不可避免地带来大量不必要的活检,不仅效率低下,而且耗费卫生资源。近年来,内镜技术发展迅速,大大提高了识别IBD癌前病变的能力。北京协和医院自2013年以来开始应用高清染色结肠镜筛查IBD癌前病变,目前已筛查病程在5年以上的IBD患者135例,发现癌变3例,高度异型增生(dysplasia)6例,低度异型增生18例。我们的工作证实,大多数IBD相关性异型增生可通过新一代内镜技术发现并实施精确的靶向活检。

鉴于长病程IBD的内镜监测在我国尚未普遍开展,内镜医师对这类病变的诊治经验仍在积累,故简要介绍我们自己的工作,以就教于全国同道。

高分辨率染色内镜是筛查IBD相关性异型增生的金标准

采用高分辨率结肠镜结合靛胭脂(或亚甲蓝)染色技术对结肠黏膜进行观察,目前是IBD内镜筛查的首选方法。研究指出,高分辨率内镜(1080系统)发现异型增生的数量是普通内镜(480系统)的2.2倍(95%CI 1.1-4.5)。在高分辨率内镜的基础上应用染色技术可进一步提高病变检出率,对IBD相关性异型增生的检出率为普通白光内镜的1.8倍(95%CI 1.2~2.6),绝对检出率增加6%(95%CI 3%~9%)。

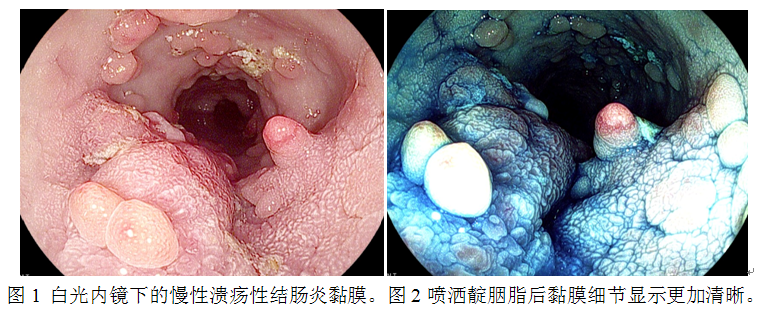

在实际工作中,我们通常选择IBD病情稳定,炎症好转的阶段实施筛查,以减少活动性炎症的干扰。结肠镜插入至回盲部后,退镜时向结肠黏膜均匀喷洒0.03%的靛胭脂,可清晰地显示黏膜表面凹凸的细微改变,有利于检出异型增生(尤其是平坦或凹陷病变)。当发现可疑病变后,还可喷洒更高浓度的靛胭脂(0.13%)以勾勒其轮廓和边界,进一步判断病变性质。我们的经验表明,喷洒靛胭脂虽然稍微费时(平均每例增加约10min),但大大提升了显示病变黏膜的清晰度。图1,2显示的是我院一位慢性UC患者,病程已有10年,肠腔内多发炎性息肉和黏膜隆起,靛胭脂染色后黏膜显示更加清晰,内镜下判断炎性息肉(经活检证实)。

窄带成像(NBI)等电子染色技术未获推荐

各类图像增强内镜在临床应用日益增多,其原理是利用分光技术获得不同波长的光源,以突出显示黏膜的细微结构和微血管形态,包括窄带成像(narrow band image, NBI)、i-SCAN和蓝激光(blue laser imaging)等。这类技术又被称为“电子染色”,可在内镜操作部实现一键切换,有助于提高检查效率。在普通人群中,电子染色技术诊断结直肠肿瘤的价值已得到证实。然而,在IBD相关性异型增生的检出方面,迄今未能证实NBI优于染色内镜。原因可能是由于NBI的特点是突出强调血管(茶褐色或黑色),而显示腺管细微形态优势并不明显。而IBD患者的肠黏膜因反复炎症和修复,微血管常有较大改变,有时甚至完全消失,因此NBI难以取代染色内镜也就在情理之中了。

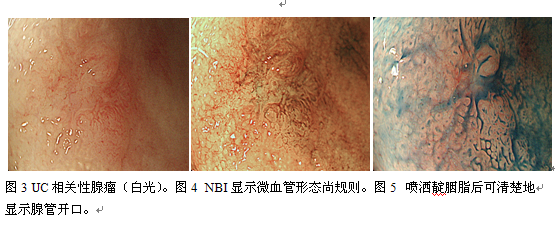

我们的经验也表明,单纯依靠NBI检出异型增生难度较大,但当白光或染色后发现可疑病变时,NBI通过显示黏膜微血管形态,有助于判断病变的良恶性。图3,4,5是我院一位54岁的女性患者,UC病程长达15年,内镜发现一处直径约1cm的平坦病变,活检证实为低度异型增生。

合理把握内镜治疗的适应证

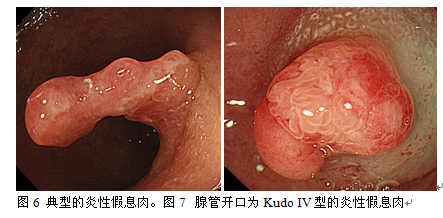

内镜发现病变后,首先要仔细观察病变形态,估计组织学类型,必要时取活检以明确病变性质。一般来说,颜色发红,有黏液附着,表面无明确腺管结构的有蒂病变大多为炎性假息肉和增生性息肉,除非有出血等并发症,通常不需要切除,定期随访观察即可(图6)。

由于慢性炎症对黏膜的影响,根据腺管开口形态对病变分类的工藤(Kudo)分型法并不完全适合判断IBD相关性异型增生。例如,我院1例慢性UC患者在筛查时发现的息肉病变,其表面微结构为脑回状,属于传统Kudo分型的Ⅳ型,内镜下判断为异型增生,但活检病理仍然是炎性息肉(图7)。

因此,如何通过内镜形态预测IBD黏膜病变的组织学依然有待进一步深入研究。

内镜息肉切除已成为消化医师的常规操作。目前认为,若IBD相关性异型增生以及局限于黏膜层或侵及黏膜下层在1000μm(SM1)以内的早期癌变,淋巴结转移风险小,多数患者可通过内镜切除获得治愈。内镜下切除后必须定期复查,复查间隔目前暂无统一规定,但一般认为应比普通患者间隔更短(例如3~6个月)。当然,对于浸润至粘膜下层的癌、边界无法确定以及内镜难以完整切除的病变,仍应考虑手术治疗。

文章刊登于中国医学论坛报《消化·肝病周刊》,转载请注明出处!

查看更多