查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

创新团队:华中科技大学同济医学院附属同济医院护理团队

气管或支气管内插管是无自主呼吸患者通过呼吸机经气管导管维持肺部通气的一项安全措施。但临床上的普通气管插管无法清除气囊上的滞留物,而留置具有声门下吸引功能的气管导管来清除气囊上滞留物,不仅需要预先准备并成功留置特殊气管导管,且易导致多种并发症,据文献报道,采用持续性声门下吸引技术(CASS技术)引起肉眼可见呼吸道出血的并发症发生率为7.1%,因此无法在临床上广泛使用。

目前临床常用气流冲击法来清除气管插管气囊上的滞留物。这种方法需要双人操作,一人快速挤压简易呼吸器,一人快速给气囊放气与充气。若双人配合不协调,往往导致滞留物滑入深呼吸道;若操作时产生过高气道压,还会导致患者气压伤与自主呼吸对抗;对于顽固性低氧血症患者,如果采用气流冲击法来清除气囊上的滞留物,较长时间中断机械通气与低浓度供氧将导致患者更严重的缺氧状态。

可见,现有清除气囊滞留物的方法都不适合在临床广泛使用,其主要原因是无法模拟正常生理状态下通过有效咳嗽峰流速来清除呼吸道分泌物的状态,增加气道黏膜损伤、出血、感染的风险,增加患者呛咳、呼吸对抗等不良反应。

基于以上研究背景,研究团队设计出可重建咳嗽峰流速的气管导管,适用于所有气管插管患者。其优点有:① 无需通过对气管导管的气囊放气来清除气囊上滞留物,减少滞留物坠积到深呼吸道的风险;② 减少声门下持续吸引导致的并发症;③ 单人操作即可完成,降低护理工作量与操作难度;④ 对于顽固性低氧血症患者,无需断开呼吸机;⑤ 降低人机对抗,减轻患者痛苦。

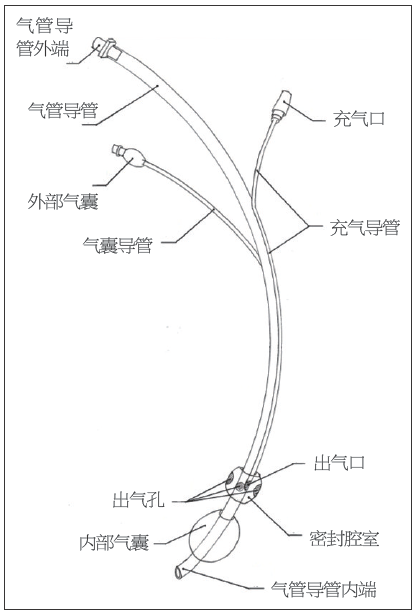

可重建咳嗽峰的气管导管结构图

创意简介:

可重建咳嗽峰流速的气管导管结构如图2所示。充气导管横截面为新月形,进入气管导管后可附着在气管导管内壁,使气管导管腔内壁同样圆滑,保证了吸痰管或纤维支气管镜能顺利通过气管导管进行操作。

外部气囊经气囊导管与内部气囊连通,气管插管时为防止呼吸机漏气、避免误吸及固定气管插管,一般从外部气囊端口经气囊导管向内部气囊注气,使内部气囊充盈鼓起,囊内压力维持在25 cmH2O~30 cmH2O之间,以达到封闭气管导管外围气道的目的。

气囊充气口经充气导管与出气口连通,从充气口注气后可使气流从出气口冲出;临床上可通过中心供氧将一定氧流量连接到充气口,由于充气导管的内腔横截面积狭小,所以理论上出气口的气体流速可以达到30米/秒,初步形成高速气流。密封腔室边缘与内部气囊最近距离0.2 cm,近距离气流不仅可以保证有效气流冲击力,彻底清除气囊上滞留物,而且可以固定气流方向从封闭腔隙最深处流向声门方向,更符合人体生理状态下气流方向与痰液清除方式。出气孔分别位于气管导管弧形背部、左上侧、右上侧,保证气流在气管导管外围不同方位均可产生一定气流冲击力,全方位清除气管导管外围及气道黏膜滞留物。

机械通气患者多采用半卧位或30°卧位,在重力作用下,气囊上滞留物多积聚在气囊上部的外围,为保证有效清除,操作时可以将患者取平卧位以便于滞留物冲出。

操作举例:

密封腔室环形密封包裹在出气口及气管导管周围。假设操作中形成35.39米/秒高速气流,经出气口进入密封腔室后快速充满密封腔室,有效防止出气孔被痰液堵塞。密封腔室3个出气孔(均为圆形口,直径2 mm)的面积和为9.42 mm2,每个出气孔口均可产生26.54米/秒高速气流,可以有效将积聚在气囊上部外围的滞留物冲到口咽部,再经口鼻吸痰操作即可清除气囊上滞留物。

本文来自中国医学论坛报,如需转载,请联系授权。

查看更多