查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:首都医科大学附属北京友谊医院 赵宇 张澍田

中国肿瘤流行病学调查结果显示,消化系统肿瘤占总恶性肿瘤发病数的一半以上,其中又以胃癌、结直肠癌和食管癌最为常见。早诊早治是提高消化道肿瘤疗效的关键所在。

随着理念、内涵、技术的发展,消化内镜学已逐步形成一门学科,2017年9月,中华医学会消化内镜学分会将英文“endoscopy”改为“endoscopology”,以便进一步更新观念、培养年轻医生、服务广大患者、助力健康中国建设。这也是国际上首次使用这一概念,将对消化内镜学发展起巨大推动作用。

近年来,消化道早癌诊治领域进展迅速,新的诊断及治疗技术不断涌现,理念日趋更新。我们特邀首都医科大学北京友谊医院消化内科张澍田教授和赵宇医生对2017年消化道早癌诊治相关领域进行重点回顾和盘点,供各位医师参考学习。

影响消化道肿瘤发病与死亡的因素

年轻人群肥胖会导致结肠癌风险增加

目前,人们普遍认为成年后的肥胖将会增加结直肠癌的发病风险。国内苏州大学学者的一项研究对PubMed 和 Web of Science数据库资料进行了分析,考察年龄<39岁人群的体质指数(BMI)每增加5 kg/m2与结肠癌风险的相关性。

研究者共纳入15项观察性研究进行统计分析,结果显示,BMI每增加5 kg/m2,会导致总体、男性及女性的结肠癌风险分别增加13%、17%和 8%,研究结果存在异质性。按肿瘤部位进行分层,BMI每增加5 kg/m2,患者结肠癌风险升高14%,但对肾癌风险无显著影响。研究发现,一生中,包括30岁之前,肥胖均导致结肠癌风险增加。

研究者提出,预防年轻人群体重超标甚至肥胖,可能有助于降低结直肠癌发病率。

消化道肿瘤发病风险存在明显的人种差异

2017年全美胃肠道相关肿瘤新发病约为30万例,其中结直肠癌占40%以上,同期有超过15万例胃肠道肿瘤患者死亡。针对这些新发及死亡病例,统计分析发现,各人种亚组之间,胃肠道癌症相关发病率和死亡率存在较大差异。癌症相关的流行病学和危险因素研究证实了胃肠道肿瘤的人种差异。

美国的一项研究分析了不同人种人群间消化道肿瘤的发病风险。结果显示,非西班牙语裔白人食管腺癌发病率较高,食管鳞状细胞癌的危险因素为吸烟和饮酒,这在黑人中更为常见。亚洲-太平洋裔人群的胃癌发病率最高,可能是由于基因与环境的相互作用。除了食管鳞状细胞癌,黑人人群中小肠、胰腺和结肠肿瘤的发病率最高,这可能是多因素导致的,包括社会经济、卫生保健、治疗和预防(疫苗和筛选)的差异、饮食和肠道微生物的组成以及生物和遗传的影响。

该研究认为,充分了解胃肠道肿瘤风险差异,采取精准医学方法强化风险人群的干预,将有助于减少胃肠道肿瘤的危害。

分析口腔微生物或可预测结肠直肠癌

爱尔兰学者进行了一项研究,对99例结直肠癌患者、32例结肠直肠息肉患者和103例对照组个体中口腔拭子、结肠黏膜和粪便中的微生物群情况进行了分析。

结果显示,与对照组相比,结直肠癌患者的口腔微生物分类群差异很大,口腔拭子微生物群的分类模型具有鉴别作用。如果结合来自粪便微生物群和口腔拭子的微生物群数据,可将该模型识别直肠癌和结直肠息肉的敏感性分别增至76%和88%。此外,研究还检测到结肠与口腔的微生物群中存在类似的细菌网络。研究也提示,某些微生物类型对抗结直肠癌具有保护作用,且这一作用可能通过习惯性饮食介导的。

研究者指出,口腔微生物群的分析或有望成为筛选结直肠癌的一种替代方法。

多发性锯齿状息肉可能与锯齿状息肉综合征癌变风险类似

锯齿状息肉综合征是一种罕见的疾病,其特征是存在多个锯齿状息肉。世界卫生组织的诊断标准为:⑴ 乙状结肠近端至少有5个组织学确认的锯齿状病变,其中至少有2个直径≥10 mm;⑵ 一级亲属患有此病,乙状结肠近端出现任何数量的锯齿状息肉;⑶ 有20多个锯齿状息肉,遍及整个结肠。

来自西班牙的一项研究分析了53例符合锯齿状息肉综合征标准的患者和145例不符合这些标准、但结肠中有超过10个息肉且其中超过50%为锯齿状息肉的多发性锯齿状息肉患者。结果显示,在确诊的两组患者中,结直肠癌的患病率相似(22.6%对28.3%)。两组患者的结直肠癌标化发病率也无显著差异,两组患者一级亲属的标化发病率同样也无显著差异。

这项研究结果提示,世界卫生组织针对锯齿状息肉综合征的定义是不准确的,那些不符合锯齿状息肉综合征的患者仍然有很大的癌变风险,应给引起内镜医师的注意,并应采取同样的治疗以及随访策略。

喝咖啡可降低早期结肠癌患者死亡风险

美国研究人员共对1599例Ⅰ或Ⅱ期结肠癌病例进行了前瞻性随访,以研究结肠癌确诊患者的咖啡饮用情况与死亡率之间的关系。

研究平均随访7.8年,共计803例死亡患者纳入统计,其中188例死于结肠癌。相对于不饮用咖啡的患者,每天饮用咖啡4杯以上的患者,其结肠癌特异性死亡风险降低52%,全因死亡风险降低30%。在结肠癌确诊后,相对于每天咖啡饮用量低于2杯的患者,维持饮用2杯以上咖啡的患者,其结肠癌特异性死亡风险及全因死亡风险均显著降低。

研究者认为,咖啡可降低早期结肠癌患者的结肠癌特异性死亡风险和全因死亡风险。当然,研究者也指出,对于那些有咖啡饮用习惯的结肠癌患者,建议继续保持这一习惯,但如果患者并无饮用咖啡的习惯,是否应该将饮用咖啡作为降低死亡率的方法,仍然需要更多研究的支持。

消化道肿瘤的预防、筛查、诊断与治疗

美国胃肠病学院2017幽门螺杆菌感染治疗指南发布

目前关于幽门螺杆菌感染诊治管理尤其是药物治疗方面有了很多进展。美国密西根大学卫生系统消化科学者等基于最新临床证据修订了最新的幽门螺杆菌感染治疗指南。

指南推荐,对于幽门螺杆菌克拉霉素已知耐药率<15% 的地区,以及对于未因任何原因有过大环内酯类暴露史的患者,仍推荐使用一种质子泵抑制剂(PPI)、克拉霉素和阿莫西林或甲硝唑组成的三联方案治疗 14 天。

另外推荐的、有相对较高质量证据的方案为:由一种PPI、铋剂、四环素和一种硝基咪唑类药物组成的四联方案治疗 10~14 天;对于有过任何大环内脂类暴露史者或对青霉素过敏者,含铋剂的四联方案尤为有效。而针对一线治疗失败者,如果接受过一种含克拉霉素的一线方案治疗,那么优选含铋剂四联方案或含左氧氟沙星的补救方案治疗,也可根据当地抗菌药物耐药数据和患者既往抗菌药物暴露史指导选择最佳补救方案。如果患者接受过一线含铋剂四联方案治疗,那么优选含克拉霉素或左氧氟沙星的补救方案治疗,同样也可根据当地抗菌药物耐药数据和患者既往抗菌药物暴露史指导选择最佳补救方案。

《中国巴雷特食管及其早期腺癌筛查与诊治共识》发布

食管癌发病率在我国大陆已位居各类肿瘤的第3位,死亡率位居第4位。虽然我国食管癌的组织类型以食管鳞癌为主,但是,随着世界范围内胃食管反流病的增加,我国巴雷特食管和食管腺癌的发病率也在增加,同样威胁着人们的生命。

有研究显示,在食管腺癌中,有80%与巴雷特食管密切相关,而我国巴雷特食管的癌变率和西方国家相近,为61%左右。

为全面提升我国食管癌的诊治水平,统一诊断标准,同时体现内涵及符合中国语言习惯,由国家消化系统疾病临床医学研究中心、中华医学会消化内镜学分会以及中国医师协会消化医师分会共同牵头制定了《中国巴雷特食管及其早期腺癌筛查与诊治共识》,该共识采用了“巴雷特食管”这一称谓。

共识由国内31位消化病学、消化内镜学以及消化病理学专家参与制定,结合国内巴雷特食管及食管腺癌筛查与诊治情况,旨在规范国内对巴雷特食管及早期食管腺癌的筛查、诊断和治疗。

醋酸染色内镜可显著提高胃黏膜肠化生检出率

醋酸是一种弱酸,可以通过轻微改变 PH 值以及上皮细胞的蛋白质架构来选择性改变上皮细胞的性质,进而在内镜的白光照射下,突出柱状上皮细胞,这种反应被称作醋酸白化反应。

对于活检诊断肠上皮化生,悉尼指南推荐了5个活检位点:距幽门2~3 cm的胃窦小弯侧;距幽门2~3 cm的胃窦大弯侧;角切迹;距角切迹约为4 cm 的胃体小弯侧;胃体中部大弯侧,约距贲门8 cm。

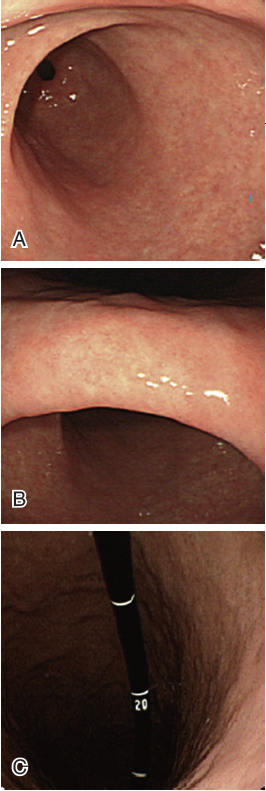

图1 醋酸染色前后胃黏膜肠上皮化生显示对比(A、B、C为染色前,D、E、F为染色后)

来自韩国学者的一项研究评估了醋酸染色早诊断胃黏膜肠化生中的效用。研究者选用浓度 为1.5%的醋酸(pH为2.88 ± 0.01,将 5 ml浓度为 6% 的醋酸溶解至 15 ml 蒸馏水中制作而成),分别在胃窦到胃角的部位和胃体各喷洒 10 ml,然后分别进行活检(图1)。

结果证实,醋酸染色的准确性、敏感性和特异性与亚甲蓝放大染色内镜相当,采用醋酸染色后,高风险的、广泛的胃黏膜肠化生诊断率从1.0%增加到 18.1%。研究者认为,醋酸染色能够有效筛选出高危患者。

新型套管辅助内镜可显著提高结肠腺瘤检出率

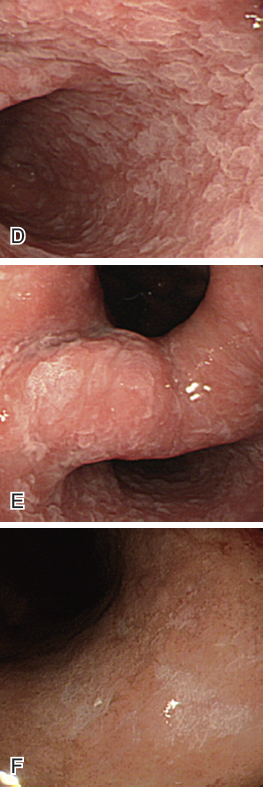

新型内镜可在结肠镜先端安装一个可调节内压的套管,进镜时,套管处于零压力状态,退镜时,可使套管膨胀,而膨胀的套管可将肠壁皱襞铺平,并取直弯曲部,并可使肠腔相对固定,防止内镜在经过皱褶处时突然滑脱。内镜医师还可以根据肠腔内的情况即时调整套管内压(图2)。

图2 套管辅助内镜装置及使用

来自希腊学者的一项研究入组了200例接受结肠镜检查的人群。研究结果显示与传统内镜相比,采用新型套管辅助内镜进行检查,可以明显提高结肠腺瘤检出率,降低腺瘤漏诊率,而操作时间及退镜时间均无显著变化。

冷圈套息肉切除术可有效切除结直肠小息肉

内镜下结肠息肉切除术的潜在并发症包括消化道穿孔、消化道出血及电凝综合征等。冷圈套息肉切除术可以有效降低内镜下息肉切除术并发症发生率,尤其是对接受抗凝治疗的患者。

有研究提出,冷圈套息肉切除术是首选方案,但有关冷圈套器切除息肉的有效性仍然存在争议。目前人们认为直径<1 cm结肠息肉切除术,可考虑采用冷活检钳息肉切除术或冷圈套器息肉切除术。

日本学者在一项研究中采用冷圈套器息肉切除术切除直径<1 cm的结肠腺瘤性息肉,并对该技术的不完整切除率、并发症等指标进行了评估。

研究者对 307例患者的息肉进行冷圈套器切除,之后在切除部位底部注射生理盐水,应用内镜下黏膜切除术切除病变边缘的标本,对切除的息肉以及切除部位边缘的标本均进行回收,随后进行病理学检查评估。

结果显示,在切除部位边缘标本中,12 例包含异常增生组织,发生率为 3.9%;该治疗方法的并发症发生较少,以消化道出血最为常见,2 例患者出现术中立即出血,6 例患者出现术后迟发性出血,均通过内镜下治疗成功止血。

《中国医学论坛报》2018年1月4日D1-2版

查看更多