查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)黄峻

20世纪在我国流行的克山病,除了灾区,对全社会的影响似乎并不大,并已逐渐淡出人们的视线。然而,专业人士并未忘却。近几年,在我国著名心血管病专家刘力生教授的主导和推动下,关于克山病的专题研讨会举行办过多次,国内的一些心血管大型学术会议上亦曾设专题论坛,专家学者讨论气氛十分热烈。我们不禁思考,一种几近消亡的流行病,为何会引起如此关注和重视?

20世纪30年代,克山病首先在我国被发现,因黑龙江省克山县流行最严重从而于1937年得名。在克山县某些人群的死亡原因中,克山病一度占首位,达46.6%。从东北至西南的带状区域,克山病呈断续的片块状分布于包括黑龙江、吉林、四川、云南、西藏等十多个省、自治区的部分县域,成为当时国家公共卫生和人民健康的严峻威胁。

从20世纪50年代起,国家在经济困难的情况下仍对克山病的研究投入大量人力和物力。大批医务人员、医学科研人员、公共卫生和行政管理人员参与相关工作,其中不乏各个领域最著名和杰出的、时至今日我们仍耳熟能详的一批专家学者。历经30余年的不懈努力,克山病终于得到控制,此后仅见少量散发病例。克山病侵害广泛、病情严重,举国之力的研究仍未明确其病因和发病机制。

中华民族的繁衍、成长和发展有其特殊的环境和独特的轨迹,有着异于其他族群的遗传和基因特性。这大概也是国内专家学者始终念兹在兹,朝斯夕斯,对其研究从未中断的原因吧。

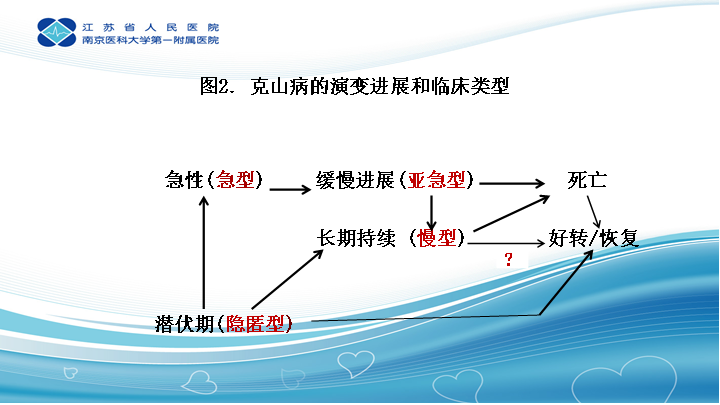

依其1982年的诊断标准,克山病可分为急型、亚急型、慢型和隐匿型四种临床类型。急型中,心源性休克最常见,占重症的75%,还可见心脏扩大(2/3)、急性左心衰竭和右心衰竭、室性心律失常、各种房室传导阻滞、晕厥和猝死(20%),少数仅为急性左心衰竭。亚急型多见于学龄前儿童(85%),缓慢起病,浮肿、萎靡、心脏扩大。慢型主要表现为充血性心力衰竭和心脏扩大,可起始为慢型或从其他型转变而来。隐匿型最为常见,无症状,仅心脏轻度扩大(少数不大),或伴有室性早博等,也可为上述各型治疗有效后的表现。

胸部X线表现为心脏扩大,普大型多见,可有肺淤血、肺水肿。心脏超声符合扩张型心肌病特征,左心房、左心室和右心室均增大;心室壁变薄,搏动减弱或消失,常伴二尖瓣关闭不全(归0%)、三尖瓣关闭不全。心电图均有改变,室性早搏最常见,呈多源和频发;有阵发性心动过速、房颤;传导阻滞中完全性右束支阻滞最常见(50%);常伴ST-T段改变(急型可有ST段上抬)、低电压、病理性Q波等。实验室检查有氨基转移酶、肌酸磷酸激酶(CK)及其同工酶增高等表现。

根据已知资料和研究的结果可以肯定,克山病是一种地方病,仅局限于中国小部分地区,应为中国特有的地方性疾病。朝鲜长白山东麓地区和日本长野县(信州)也于1950年前后报道过克山病疑似病例,但没有最终核实。它既不是传染性疾病或遗传,免疫、系统性疾病,也不是当时我国流行的、对心肌无影响或影响甚少的其他地方性疾病,如地方性甲状腺肿、克汀病、大骨节病等。克山病在临床表现和病理学特征上不可能是累及心脏的一些已知疾病,如风湿性心肌炎或风湿性心脏病、高原性心肌病、维生素B1缺乏症等。克山病流行地区的确存在硒缺乏,患者的血和毛发中硒含量低于扩张型心肌病,补充硒有一定治疗效果;但单纯缺硒,在动物模型或人体上均不会形成类似克山病或扩张型心肌病的病变。

从临床角度,对该病可以明确的结论有两方面。一是其主要累及心脏,造成心肌损害和心功能障碍,由此产生一系列相关的并发症。二是致病因素复杂而非单一性。囿于当时条件,病理学标本只能做显微镜和电子显微镜观察,无法做诸如基因和遗传学、免疫组化检查,也就无法从心肌组织中检出病毒颗粒和免疫复合物等;无法做现代的超声、计算机体层摄影(CT)和磁共振成像等影像学检查,也就无法对心脏和其他重要脏器的病变性质和受累程度做精准评估和分析。当时采集的各种标本仍有留存下来的,未来可以考虑做进一步检测,对揭开克山病的奥秘或会有所帮助。

心肌病的经典定义为1996年在《循环》(Circulation)杂志中发表的“伴有心功能不全的心肌疾病”,迄今仍适用。只是后来对“心功能不全”有更明确的界定,即要求存在心力衰竭和心脏扩大。然而,《2023欧洲心脏病学会(ESC)心肌病管理指南》将心肌病定义为一种存在心肌结构和功能异常的疾病,又回归到早期的表述。

克山病无疑符合心肌病的定义和基本特征。那么,克山病是何种类型的心肌病呢?

心肌病分类较早可追溯到1980年世界卫生组织(WHO)和国际心脏病学会(ISFC)的经典分类,即原发性和继发性心肌病两类。原发性心肌病包括扩张型、肥厚型和限制型三种;继发性心肌病,包括感染性、代谢性、系统性、遗传性和家族性疾病等。后来曾将继发心肌病称为特殊类型的心肌病。1995年,WHO和ISFC再次修订的要点中,一是将原发性心肌病增加了两种,“致心律失常型右心室心肌病(ARVC)”和“未定型心肌病”;二是将特殊类型的心肌病改为“伴有特异性心脏病或特异性系统性疾病的心肌疾病”。

近几年,依据临床、影像学和基因及遗传研究积累的信息与证据,提出了更为细致和精准的按心肌病临床表型进行分类的新框架。《2023ESC心肌病管理指南》把心肌病分为肥厚型心肌病(HCM)、扩张型心肌病(DCM)、非扩张型左室心肌病(NDLVC)、ARVC和限制型心肌病(RCM)五种类型。新增的NDLVC包括无左心室扩张的DCM、致心律失常性左心室心肌病(ALVC)、左心室受累为主的ARVC,或者致心律失常性DCM。但排除了继发性心肌病如冠心病、高血压、心瓣膜病、先天性心脏病导致的心肌异常,以及炎症性心肌病。

中国学者当年认为,克山病是“一种中国地方性的、特殊类型的心肌病”。这一表述从心肌病的分类来看,显然是准确的,且至今仍然适用。

克山病的一些重要或少见表现引起了合理的推测。心源性休克是急性心衰的表现;心肌肥厚可见于高血压、肥厚型心肌病、心肌浸润性病变;心衰而心脏未见扩大可见于右心衰竭、心包病、心肌浸润性病变等,也可能是射血分数保留的心衰(HFpEF)。

从克山病已知的病理生理学改变亦可得到一些启示。心电图上的低电压为非特异性改变,多见于心肌严重损害(炎症、缺血)、心包病变、限制性心肌病、心肌浸润性病变,反映心肌变性、广泛纤维化和受限制,并常与各种心肌病相伴随,如扩张型心肌病、心肌炎以及缺血性心肌病等,呈慢性持续进展,可导致心肌功能降低和心功能障碍,继而发生急性和慢性心衰。

上述种种无疑表明,克山病患者确实存在心肌损害、心衰和心肌纤维化,又不符合单一的心肌病类型,难以用已知的心脏病因来解释,只能归于特殊类型的、非原发性和非遗传性的心肌病,可能是一种继发性心肌病。

那么,克山病的基础疾病究竟是什么?

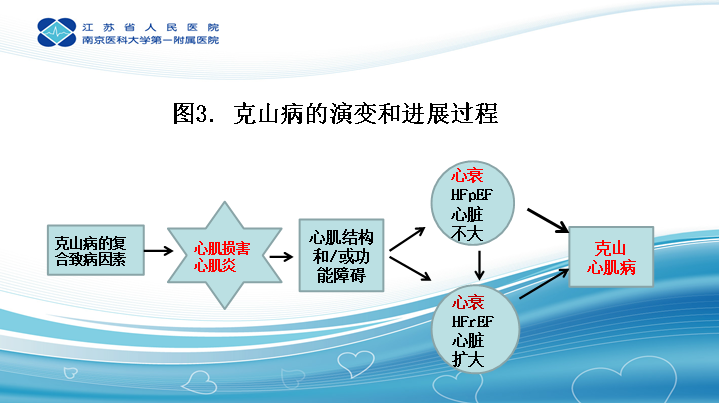

克山病的临床特征提示存在两种心衰类型。出现心衰的患者,心脏大多数明显扩大(约85%),提示为扩张型心肌病,此类多为射血分数降低的心衰(HFrEF);少数有心衰症状而心脏未见扩大(15%),应为HFpEF或射血分数轻度降低的心衰(HFmrEF)。

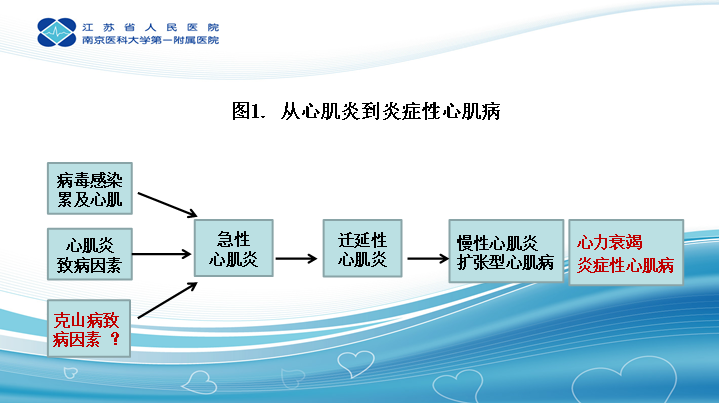

炎症性心肌病和克山病的病程可分别归纳为图1、图2,从中可惊讶地发现两者何其相似。炎症性心肌病是从心肌炎演变而来的一种十分常见的心脏病,近几年出现的“新型冠状病毒感染”和“新型流感”累及心肌并产生的一系列严重后果,让我们对该病有了更深刻和全新的认识。国外学者早期提出炎症性心肌病这一名称时,以及此后很长时间,我国学者仍习惯地称其为心肌炎和心肌病。急性心肌炎可转变为迁延性心肌炎和慢性心肌炎,两者均可发生心衰。部分患者起病即伴全心扩大和HFrEF,也可呈现从HFpEF至HFrEF演变的过程。心肌炎亦可呈隐匿型,缺乏足以诊断的临床表现,但仍可演变为慢性状态,成为一种常见的原发性扩张型心肌病。然而,克山病缺乏感染的典型表现和充分证据,如何将两者联结起来呢?

当时的研究提示,克山病可能与某些微量元素(硒、钼、镁、锰、铜)缺乏和(或)比例失调相关,免疫力低下的人群易出现病毒感染并累及心肌。克山病也有一定的自然和经济因素的影响,即发病地区较为贫瘠,患者多为农村居民,客观上存在营养不良和免疫力低下。曾经采用的补硒和各种维生素、增加营养包括热量和蛋白质等举措,的确也收到了良好效果。

由此推测,克山病存在复合性致病因素,包括营养不良和缺硒、免疫力低下以及感染。其发挥作用的时序可能是:营养不良和缺硒使免疫力低下,对病毒或细菌及其毒素产生易感性,从而导致心肌炎,由此造成心肌细胞的毁损,在免疫功能紊乱和自身免疫性心肌炎加持下,疾病持续进展至迁延性和慢性心肌炎。在这一过程中除临床表现不明显的隐匿型外,患者可能呈现3种临床情景:① 快速发展并死亡(急型);② 不断进展,在一段时间后出现严重合并症和死亡(亚急性型);③ 缓慢进展至慢性心肌炎和扩张型心肌病(慢型)。在上述过程中可出现不同类型的心衰,急性或慢性心衰,后者又有HFpEF和HFrEF(图3)。

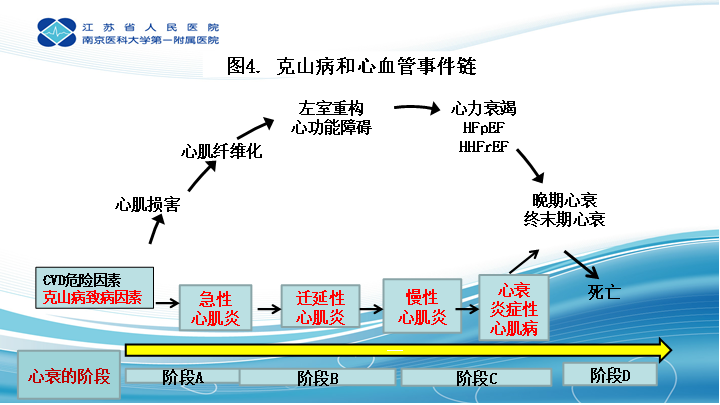

这种复合的危险因素为传统的心血管事件链添加了新的内容,并使得对于克山病的成因演变和转归的认识进一步深化(图4),也让我们认识到外部因素可增加病毒的毒力和感染的传播性,形成一种传播性的流行性疾病。但我们也无法排除存在某种对中国人群易感性增强的感染病原如病毒的可能性。

回顾克山病临床研究的历史,感触良多。在克山病研究中前辈学者的艰苦奋斗,卓越的工作、睿智的分析判断和前瞻性的认识和思维,让人敬佩,值得我们学习。克山病似乎已成为历史,但仍有深入研究和探索之必要,不仅是学术上的需要,也是要保障我国人群健康和安全的需要。从现代医学角度揭秘其病因及病理生理学机制,或许会提供一些有益的启迪,有助于我们的疾病预防工作。

查看更多