查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

癌发生的场

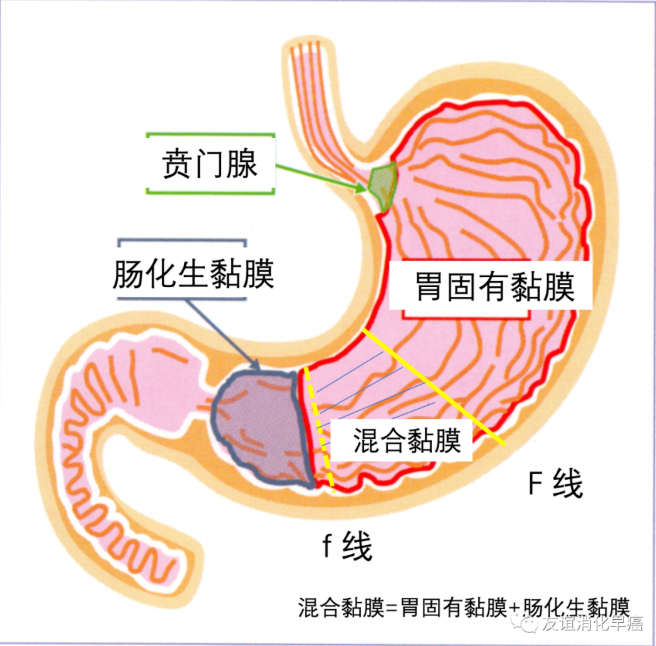

无肠上皮化生的胃底腺粘膜区域的边界线定义为F线。

在没有肠化的胃粘膜中,十二指肠侧的F线是幽门腺粘膜和胃底腺粘膜之间的边界;

口侧的F线是胃底腺和贲门腺粘膜的边界。

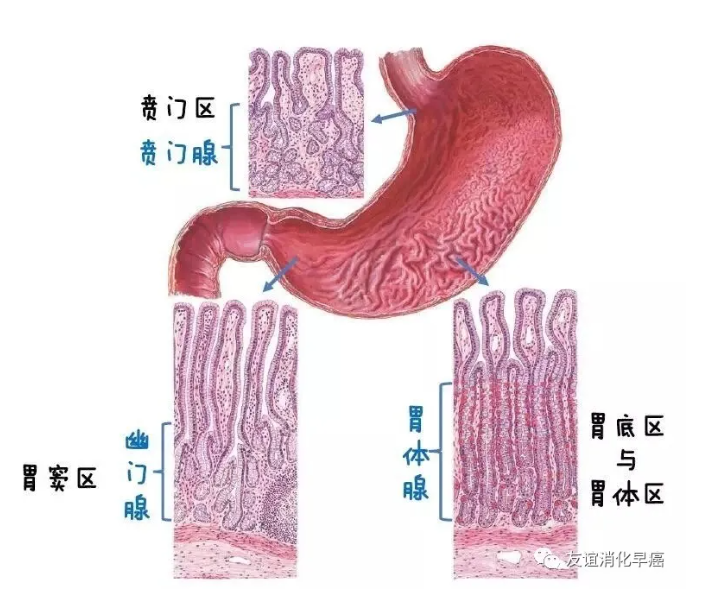

胃的固有腺体:

幽门腺

胃底腺

贲门腺

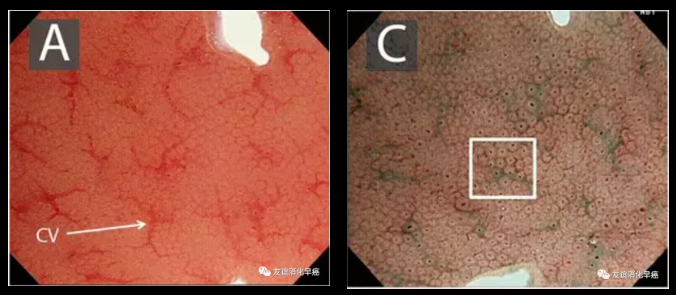

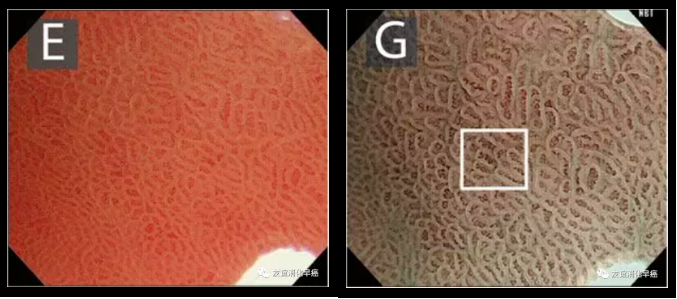

白光镜、NBI下胃底腺结构,呈峰窝状

白光镜、NBI下幽门腺结构,呈规则的脊状或绒毛状表面结构

目前没有查到对贲门腺白光镜、NBI下特点的总结

胃的固有黏膜可以发生肠上皮化生。肠上皮化生的顺序,一般来说,首先是幽门腺粘膜,然后是贲门腺黏膜,发生灶状的肠化,之后也会累及到胃底腺区域。

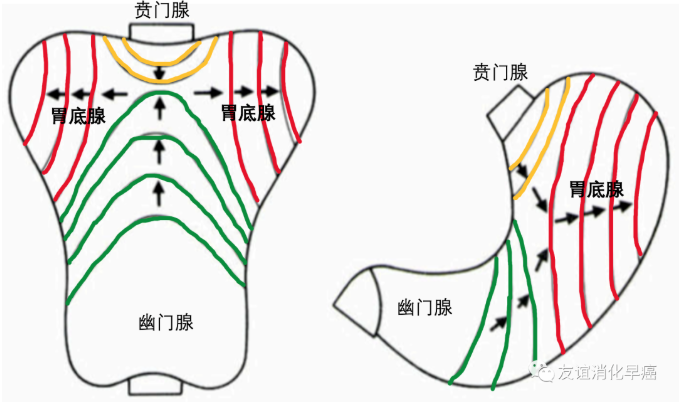

其实,就是胃底腺区域,被肠化的幽门腺、贲门腺所取代。

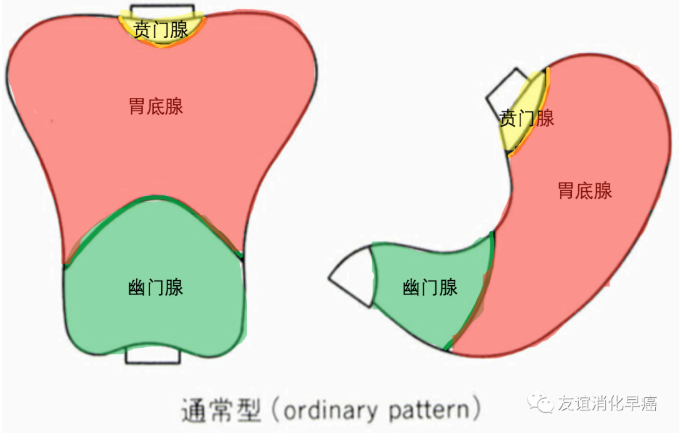

左图:沿胃小弯将胃体剖开的示意图,胃大部切除术后的标术都是如此展示

右图:胃体示意图

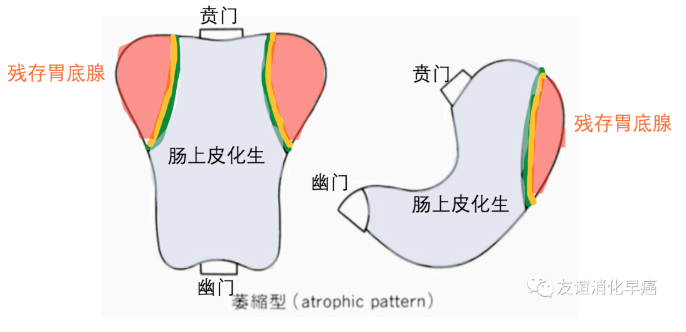

肠化的程度随年龄加重。随着肠化的加重,F线的位置移动。

肛侧的F线(幽门腺粘膜和胃底腺粘膜之间的边界),向口侧逐渐移动

口侧的F线(胃底腺和贲门腺粘膜的边界),向肛侧逐渐移动

其结局:胃底腺区域逐渐缩小

这也与木村竹本的C-O分型所对应:萎缩范围逐渐增大,内镜下的诊断从C1-O3,也就是萎缩从胃窦到全胃的萎缩

也与欧美的OLGA(萎缩分型)、OLGIM(肠化分型)所对应,即萎缩、肠化的范围越大,是动态的

肠化的原因有两种说法:

一是由于慢性胃炎所致;

另一个原因是由于胃黏膜的老化。

一般来说,炎症与年龄和性别没有关系;而肠化的程度则会随着年龄的增加而加重。

假如把肠化作为慢性胃炎的结果,那么在老年患者中,慢性胃炎应该显著增加。但是,实际上,很多老年患者并没有症状,身体健康。因此,把肠化看做是胃黏膜老化(衰老)的结果更合理。

当然,在老年人中,也有胃黏膜内未发现肠化的。尸检中,这类患者其他脏器的萎缩也较轻。

题外:

反复理解木村教授想表达的观点,慢性炎症可以导致肠化,甚至是年龄较轻时,这后来在Hp感染所致胃炎中得到后证实。

木村教授更想表达的观点是:老年人也会出现肠化,这个肠化与慢性炎症无关,是生理性老化。这个观点在2012版《中国慢性胃炎共识》中就提到过,早些年房静远教授也一直讨论过生理性肠化这个观点。

但是

临床上也观察到一些现象:

Hp感染所启动的肠化,即使除菌后,其启动的多米诺效应依然没有停止,依然是胃癌的高危人群

生理性肠化,就真的不是胃癌高危人群吗?

F线的形态,本质上可以分为2型,普通型和萎缩型。

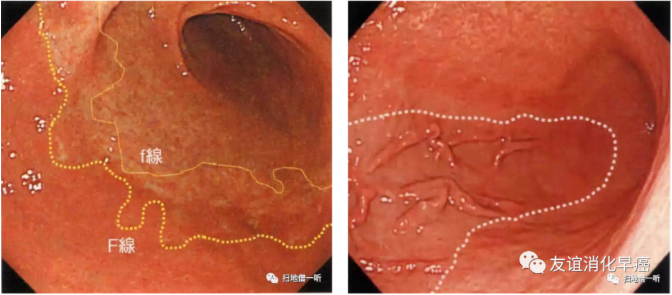

张照片是我们内镜医生所熟知的F线,摘自刘国伟教授的公众号:)摘自刘国伟教授公众号:扫地僧一听。我们通常称为小f线、大F线,均是幽门腺粘膜和胃底腺粘膜之间的边界,向口侧逐渐移动小f线(肛侧):萎缩或肠化的

幽门腺粘膜大F线(口侧):胃底腺和幽门腺粘膜的边界

f线-F线之间:混合腺体区域

F线的形态,本质上可以分为2型,普通型和萎缩型。

木村教授眼中的萎缩时的F线

肛侧的F线,逐渐向口侧移动,也就是萎缩或肠化的幽门腺取代了胃

底腺口侧的F线,逐渐向肛侧移动,也就是萎缩或肠化的贲门腺取代了胃

底腺最终的结局:从肛侧、从口侧开始的萎缩肠化,在胃体的某一点相遇,将所剩不多的胃底腺挤到边隅一角

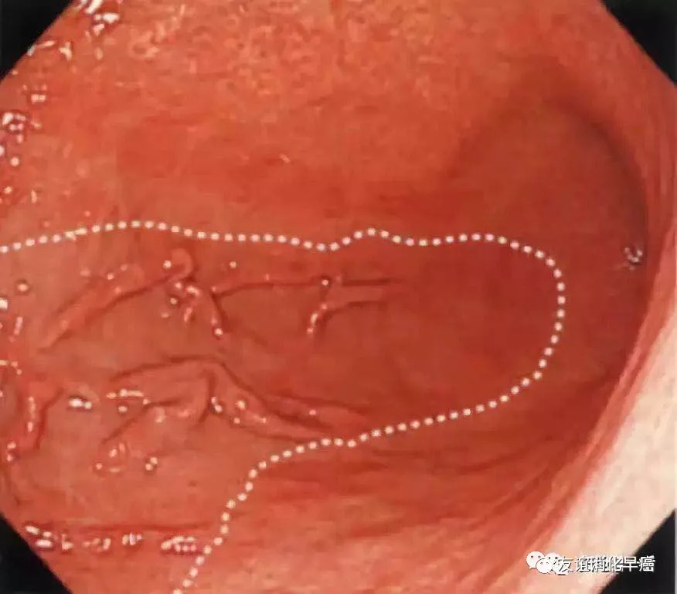

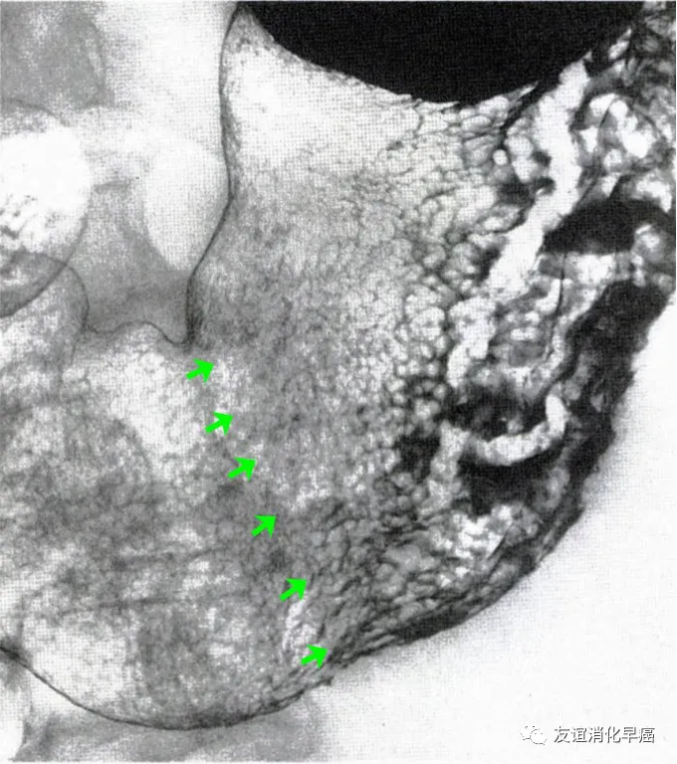

病理学者木村教授的这一想法,在内镜图片中得到了证实

上图是O3的萎缩

仅是胃体上中部有胃底腺结构

其余部份都是萎缩肠化

如果与欧美的OLGA(萎缩分型)、OLGIM(肠化分型)来对应,

都是IV型,类似于全胃萎缩

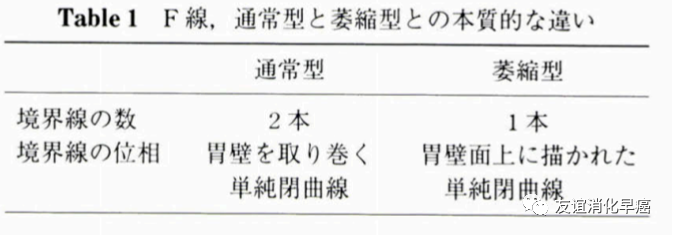

两种形态的区别如Tab 1所示。

Tab 1 F线普通型和萎缩型的区别

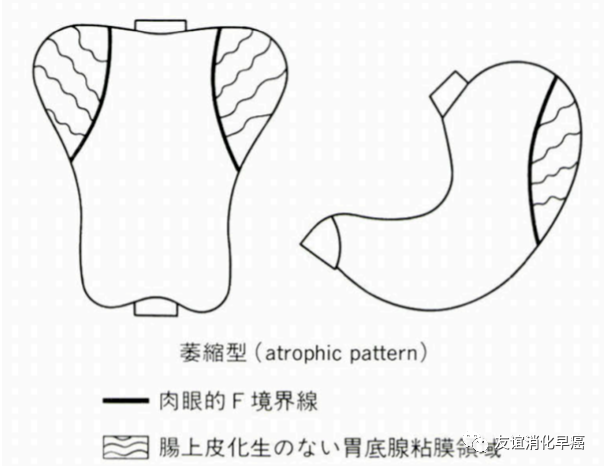

如果我们把胃腔看做是一个立体的茶叶罐,就更容易理解它们的区别。

在内镜下,普通型是closed type,萎缩型是open type。虽然名字上是这么说,其实如果我们把胃作为一个立体的圆筒状来观察的话,那么open type的腺边界是一条单纯的闭合曲线,并不是开放的。因此,把open type称作atrophic type更恰当。

F线的分型,可以借助内镜下色素喷洒观察,此时可以看到X线下所见的胃小区结构和粘膜皱壁,这样更容易理解F线的形态。

当胃内进行适当充气时,通过气钡双重造影,显示粘膜皱襞的断端,将其连接起来,就可以看出F线的形状。F线内部,组织学上是没有肠化的胃底腺粘膜区域。

木村教授形成这个观点的年代,是80年代,内镜在日本还未普及

胃癌的筛查主要依靠X线

所以教授只能用X线的照片来让大家理解F线

看到X线下的F线,是存在的

那么教授认为他所推测F线是存在的

如示意图所示,皱壁停止处、也就是图中的黑线处,即为F线

小结:癌发生的场

胃的固有腺体:幽门腺、胃底腺、贲门腺

F线:肛侧是幽门腺与胃底腺交界处

口侧是贲门腺与胃底腺交界处

萎缩时的F线:随着幽门腺、贲门腺的萎缩肠化,F线逐渐向胃体移动

白光镜下F线:木村竹本分型

病理下F线:OLGA、OLGIM分型

放大内镜下F线:根据三种腺体的放大内镜下表现不同

来源: 友谊消化早癌

查看更多