查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:云南大学附属医院 吴键 谷震

1.基本信息

患者性别:女

年龄:56岁

主诉:突发头痛8小时,发现颅内动脉瘤3月

初步诊断:颅内多发动脉瘤

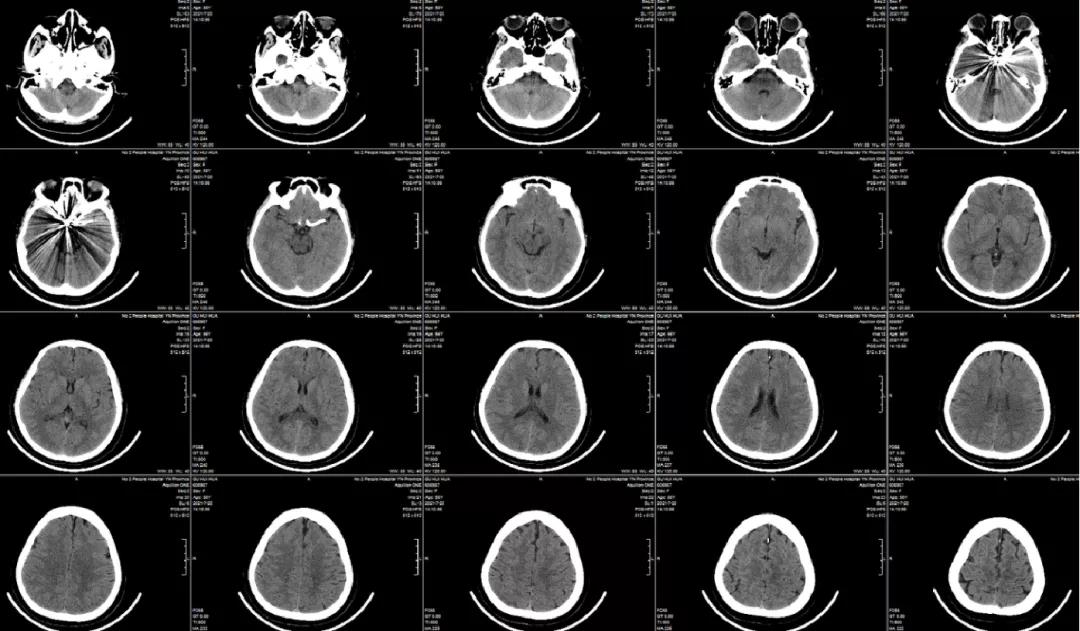

影像学资料:

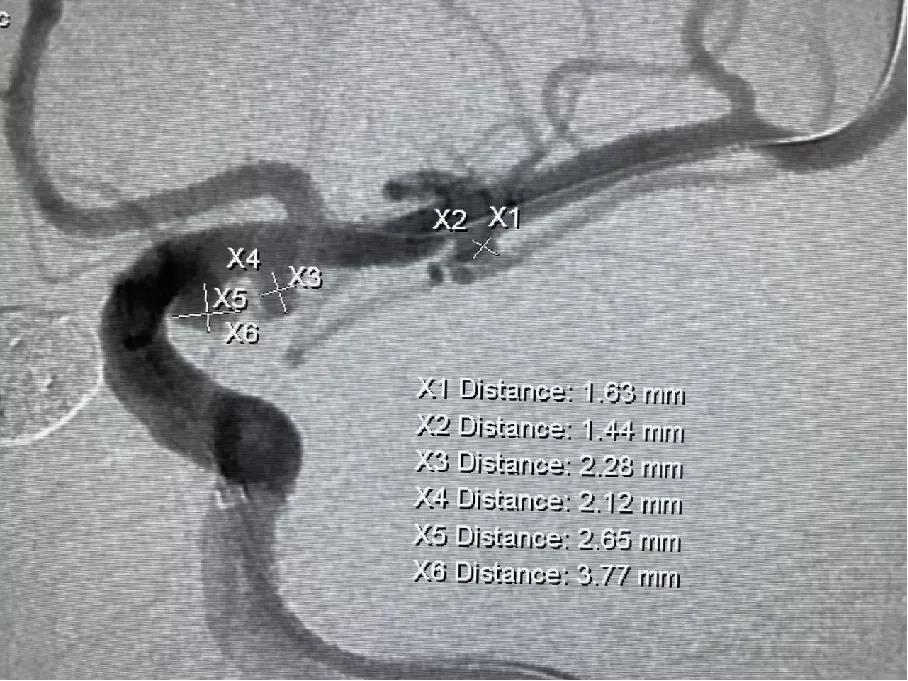

2.术前造影、诊断

诊断:颅内多发动脉瘤

位置、侧别:左侧大脑中动脉瘤 脉络膜前动脉瘤 后交通动脉瘤

动脉瘤描述:大脑中动脉、脉络膜前动脉、后交通动脉均参与动脉瘤的构成

测量大小:1.63*1.44 mm、2.28*2.21 mm、2.65*3.77 mm

入路造影、载瘤动脉造影、动脉瘤造影

3.手术预案

器材选择:8F穿刺鞘、6F长鞘、5F-115Navien、Echelon10、150Marksman、Pipeline3.75*35、Avigo导丝及交换导丝等。

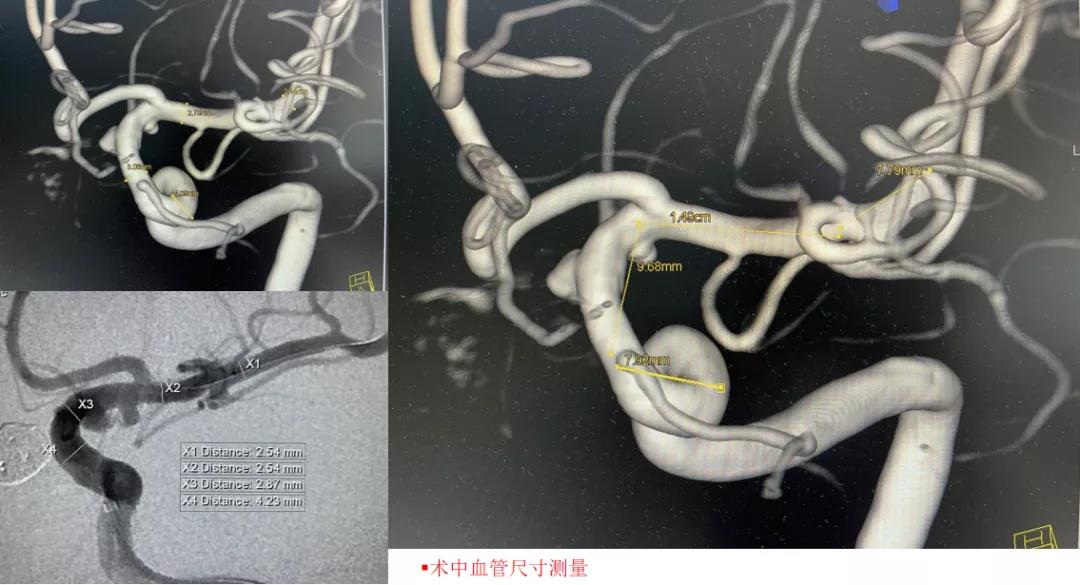

通过3D影像测量,并参考术中2D利用5FNavien校准的数据:近端血管直径3.81mm,远端血管直径2.16mm,计划覆盖所需长度40mm左右,考虑到远端血管直径较近端细,支架会有所延长,后经计算选择型号3.75*35的Pipeline。

术中困难预判:

颅内最远端动脉瘤位于大脑中前分叉处,支架需从大脑中释放至颈内,覆盖分支较多,缺血性并发症增加。

4.手术过程

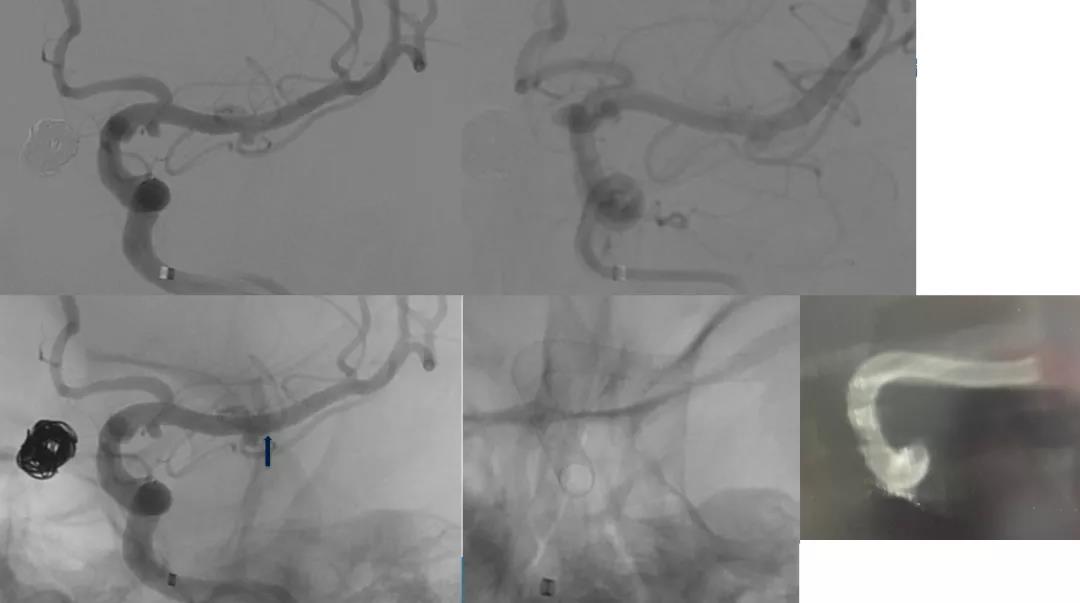

右侧股动脉置入8F短鞘,90 cm的6F长鞘置入左侧颈内动脉C1段近端平直处,沿长鞘分别置入115 cm的5F Navien于左侧海绵窦段,微导丝、Echelon-10及Marksman采用同轴技术并在微导丝微导管的配合下超选入大脑中动脉M2段,利用术前造影3D测量数据及术中2D精确测量以后引入Pipeline 3.75 mm*35 mm,经Marksman将Pipeline输送到位,在M1远端水平段打开,回拉至远端锚定点后逐渐释放,释放至中段支架稍有移位,后经造影发现远端动脉瘤完全覆盖且贴壁很好,于是决定将支架继续释放,过程十分顺利,完全释放后造影显示瘤腔内对比剂滞留,支架内血流通畅,支架贴壁良好,未作任何后处理。

术后造影:

术后造影

Pipeline释放中段图像

5.讨论

①该部位动脉瘤的特点,手术重点/难点

颅内多发动脉瘤,大脑中动脉、脉络膜前动脉、后交通动脉均参与动脉瘤的构成,其中大脑中动脉瘤位于大脑中前分叉部,如果单个支架不足以覆盖3个动脉瘤可能需要桥接,远近端变径接近1.7 mm;虽然该患者预后很好,但当时针对这个病例在型号的选择上有一些思考,如果当时选择大一个型号的支架(比如:4.0 mm)是否在降低大脑中豆纹动脉等穿支缺血性并发症风险方面表现得会更好。

②器材选择缘由,关键器材的使用体会

多发动脉瘤采用传统单纯栓塞或支架辅助方式,不仅手术过程复杂,且复发率相对较高;由于密网支架Pipeline对于多发动脉瘤临床优势明显,不仅可以让手术变得简单,另外安全性及有效性也有充足的询证依据支持;针对该病例路径不算迂曲,支架微导管Marksman完全可以胜任。

③该手术中特别的技术要点,体会和心得

Pipeline选型前建议多花几分钟的时间精准测量载瘤动脉远近端血管直径以及所需覆盖的长度,Marksman尽可能在导丝的导引下上高至M3段, 支架头端尽量在平直段打开8~10 mm,远端锚定距离尽可能充足,在释放过程中尽可能缓慢,步步为营,注意随时调整系统张力,防止支架移位,必要时可进行回收操作,由于支架通体显影的特性可随时观察支架形态以便调整策略促使其贴壁,Pipeline释放操作整体来说并不复杂,可以大大降低手术时间以及术中并发症的风险。

④围手术期管理的体会

术前4天阿司匹林100 mg、氯吡格雷75 mg ,支架完全释放后替罗非班静推6 ml,术后阿司匹林200 mg1个月,1个月后改为100 mg, 氯吡格雷75 mg 3个月,术后半年造影复查后调整用药。

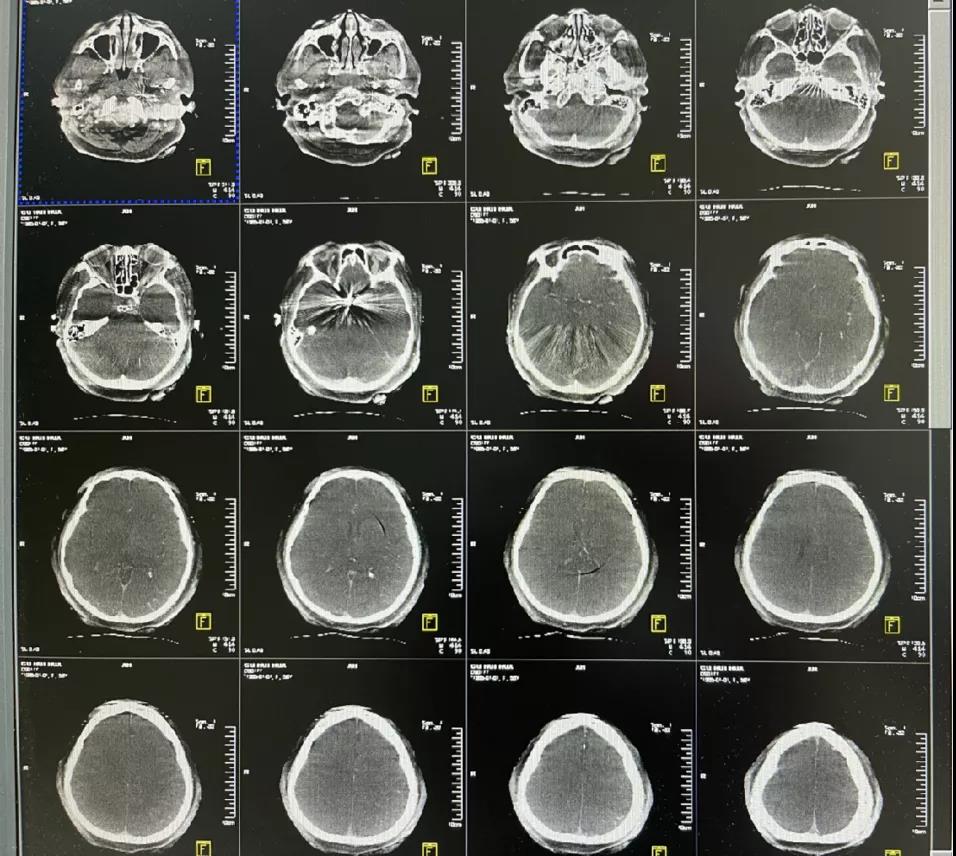

术后即刻CT显示良好

术后1个月复查CT,预后良好

查看更多