查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:河北医科大学第二医院胆胰内镜外科 侯森林教授 张立超教授 于廷廷医师

主诉及病史

患者女性,60岁,主因间断上腹不适1月入院,既往发现肝内囊肿20余年,10个月前因胆囊结石、胆总管结石行腹腔镜胆囊切除术、胆总管切开取石术。

相关检查

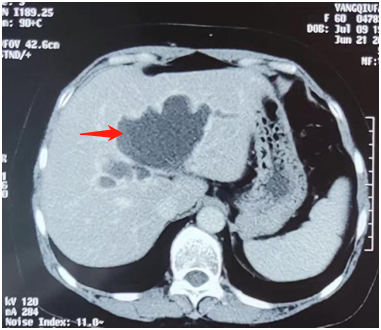

当地医院腹部CT提示:1. 肝内外胆管扩张;2. 胆总管下端狭窄(图1a、b)。

磁共振胰胆管造影(MRCP)提示:肝内外胆管、胆囊管及胆总管明显扩张,胆总管下段突然变窄,考虑占位不除外(图2)。

肝功能检测提示:丙氨酸氨基转移酶(ALT) 167 U/L ,碱性磷酸酶(ALP) 248 U/L,谷氨酰转肽酶(GGT) 360U/L。胆红素未见明显升高。(因相关影像资料较全,来我院后未再重复检查)

图1a 腹部增强CT提示:胆总管扩张(箭头),未见肿瘤性病变。

图1b 腹部增强CT提示:肝左叶可见巨大囊肿(箭头),与胆管关系显示不清。

图2 MRCP提示:胆管下段狭窄(红色箭头),肝内囊肿似与肝内胆管相通(黄色箭头)

根据患者临床表现及肝功能、影像学检查分析:1. 患者胆总管下段变窄,考虑炎性可能性大;2. 患者肝内囊肿不除外与肝内胆管相通,存在先天性胆管扩张症可能。综合讨论后决定行超声内镜(EUS)明确狭窄原因及肝内病变,不能轻易行经内镜逆行性胰胆管造影术(ERCP)。

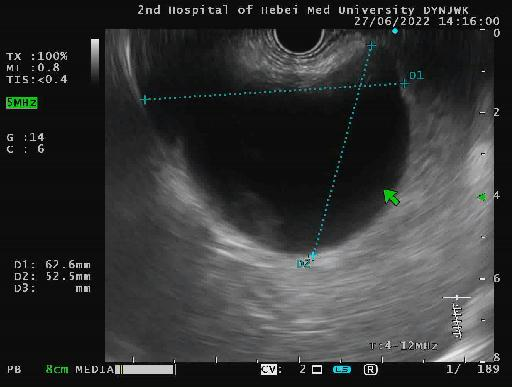

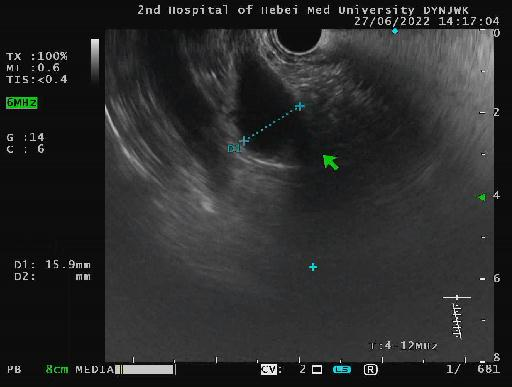

充分术前准备后行超声内镜提示:肝左外叶查见一不规则无回声暗区,较大截面约62.5 mm × 52.6 mm,边界较清,与肝内胆管相通(图3a、b),胆总管扩张直径约15.9 mm,其内未见明显异常回声(图4)。胆总管扩张,胆总管下段逐渐变窄,于胰腺段汇入胰管,汇合部胆总管无扩张(图5)。

故明确诊断:先天性胆管扩张症(caroli病)合并胆胰合流异常(B-P型)。

图3a 肝左外叶不规则无回声暗区,较大截面约62.5mm × 52.6 mm

图3b 无回声暗区与肝内胆管相通

图4 胆总管直径约15.9 mm。

图5 胆胰管汇合部距乳头约17 mm。

患者属于先天性胆胰管解剖异常,未发现明显的结石或占位,且胆红素无明显升高,无ERCP指征。建议患者择期行根治性外科手术治疗。

对于比较罕见的胆胰疾病来说,常规CT、超声难以进行明确的诊断。超声内镜可以更直接、更准确地显示先天性的解剖异常以及常规检查难以发现的微小病灶。但是,超声内镜检查对内镜医师来说是一个挑战,需要内镜医师有良好的解剖基础以及良好的超声医学基础,同时要求有精湛的内镜操作技巧,才能更好地利用超声内镜这种利器,对各种复杂的胆胰疾病进行更精准的诊断和治疗。另外,先天性胆管扩张症合并胆胰合流异常尚不多见,可见于Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅳ型先天性胆管扩张症患者,而Caroli病合并胆胰合流异常实属罕见。

胆胰合流异常可以导致反复发作的胰腺炎,甚至诱发胆管癌。患者因不明原因的腹痛入院,常规检查未发现明确的病变。应用超声内镜对患者胆胰疾病进行了明确诊断,为后期根治性手术提供了积极的帮助。同时,Caroli病不宜行ERCP,以免出现术后胆道感染等风险。此患者应用超声内镜明确诊断,避免行ERCP,降低了诊治风险。

Caroli病与胆胰合流异常均属于胆胰系统先天性疾病。Caroli病表现为肝内胆管单发或多发的囊状扩张,可累及整个肝脏或局限于肝叶或肝段内的胆管。目前认为该病是一种常染色体隐性遗传病,与PKHD1基因突变有关。发病率大约1/100万,男性多于女性,多数在儿童或青年时期被发现,临床表现有右上腹剧烈疼痛、发热、黄疸、肝大等,也可无症状。腹部超声、CT、MRCP有助于诊断,扩张的胆管内可见门静脉分支(中心点征)是典型的影像学特点。

胆胰合流异常(PBM)是指胰管和胆管在十二指肠壁外合流的先天性异常过长的共同通道及合流夹角变化,容易导致肝脏胆道及胰腺等相关疾病的发生。可发生于任何年龄段,10岁以下女孩多见,其发病率东方人高于西方,约为1/1000。胆管扩张型PBM较多见,其临床表现通常为右上腹痛、间歇性黄疸、腹部肿块等;胆管未扩张型PBM患者,临床表现相对隐匿,可表现出轻症胆管炎或胰腺炎症状,一般于成人期才发现。由于延误诊治,其胆道肿瘤发病率较胆管扩张型PBM明显增高。MRCP是一种无创非侵入性检查,能够较客观的反映自然状态下的胰胆管系统,可清晰完整地显示主胰管、胆总管的位置关系以及共同管的汇合情况,常作为一线首选检查。虽然ERCP因其有创性常作为二线检查方法,但其仍为胆胰合流异常诊断的金标准。

☆本栏目与河北医科大学第二医院胆胰内镜外科合作

☆每月一期,敬请关注!

查看更多