查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:石家庄市栾城人民医院检验科 李雅丽

前 言

APTT是活化部分凝血活酶时间,是测定内源性凝血系统较为灵敏和常见的筛选试验。

在内源性凝血因子缺陷及血液中抗凝物质(如狼疮抗凝物)的检测、肝素治疗的监测、弥散性血管内凝血(DIC)的早期诊断、术前检查等方面有着广泛的用途。

APTT延长见于血友病A/B,凝血因子Ⅺ、Ⅻ缺乏症,严重肝病,阻塞性黄疸,新生儿出血病,DIC等。

APTT缩短表示血液处于高凝状态,见于血栓性疾病和血栓前状态,如肺栓塞、深静脉血栓形成、脑血管病变、冠心病等。

然而在检测标本结果判读时也要注意,标本微凝集或有凝块形成时会引起APTT降低。

案例经过

案例一

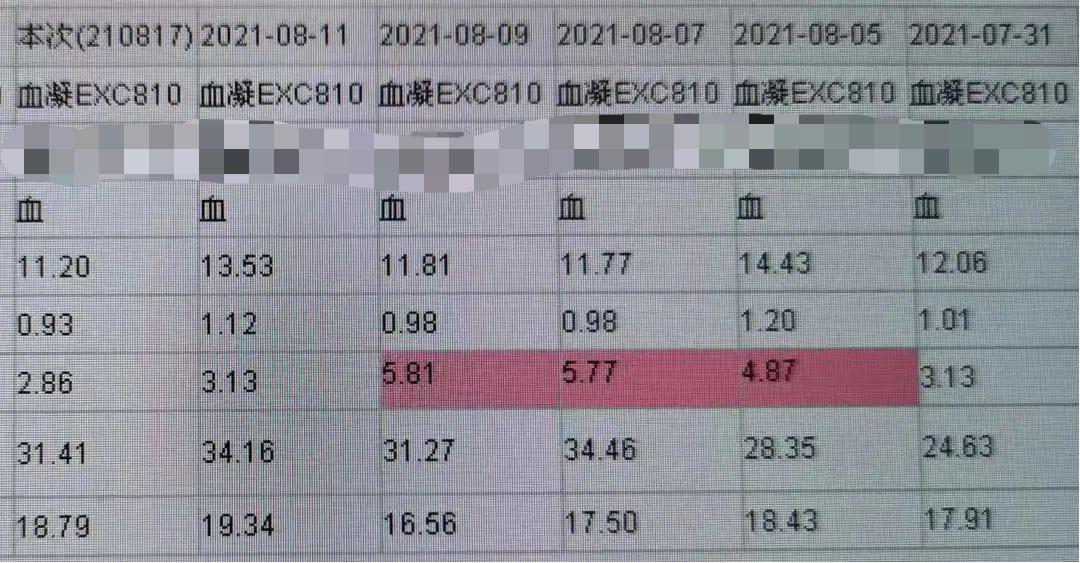

患者,71岁,因食管癌术后咳痰困难,意识困难从外科转入ICU治疗,自入院起凝血四项检查除纤维蛋白原(FIB)有三次升高外,其余各项均正常(见图1)。

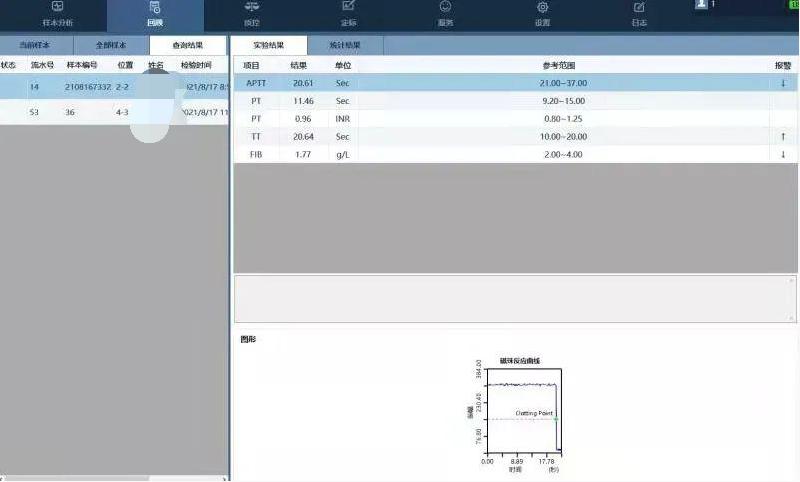

8月17日审核此患者血凝结果时发现APTT比参考值下限稍低,FIB比参考值下限也偏低,且与8月11日结果差异较大(见图2)。

当日仪器性能良好,所做血凝质控各项均在控,所以高度怀疑此标本可能有凝块。

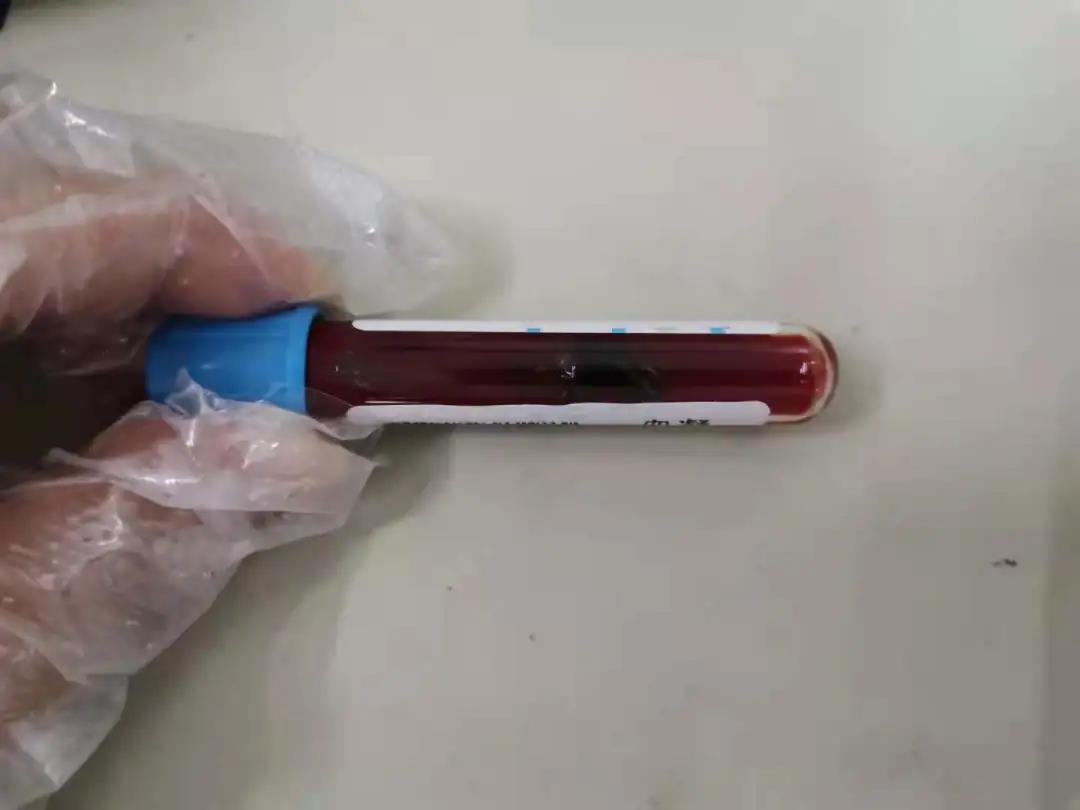

取出检测过标本混匀,发现标本确实有凝块(见图3),马上打电话与临床医生沟通重新采血复查。

图1

图2

图3

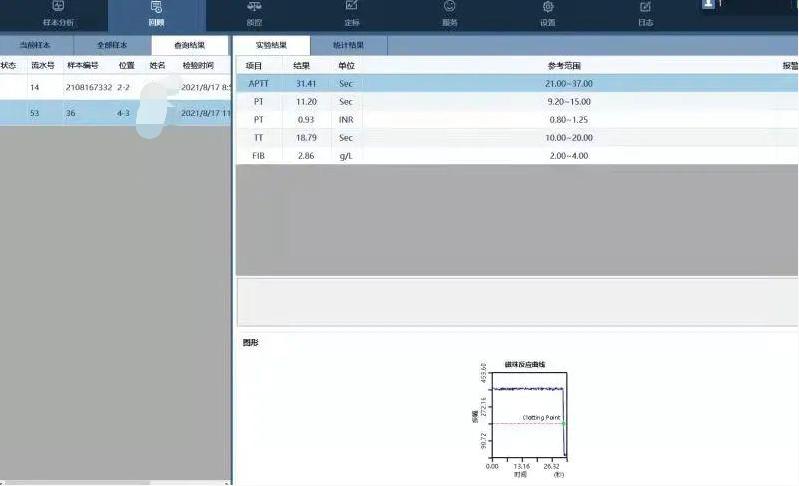

护士重新采血后送至检验科,迅速离心重测标本,发现此患者血凝四项检测结果均正常,与8月11日结果无太大差异(见图4)。

图4

案例二

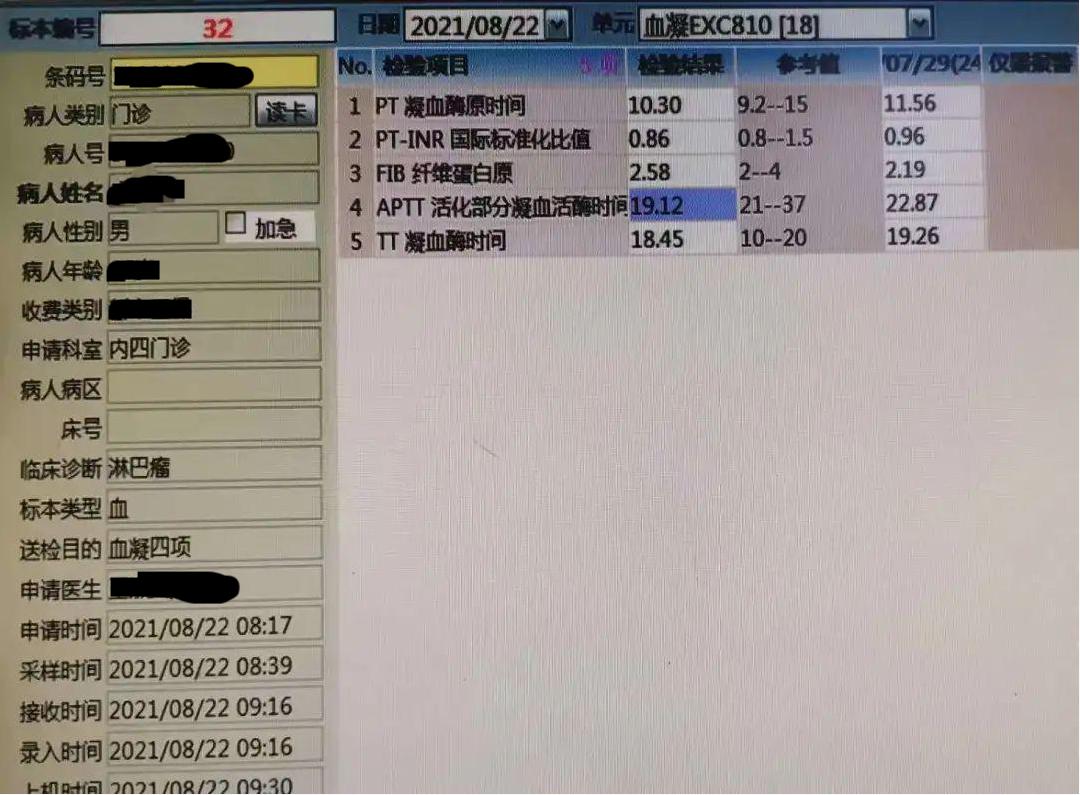

患者,男,46岁,患淋巴瘤,开具凝血四项检查为治疗后定期复查。

8月22日审核血凝结果时发现APTT值略低于参考值下限,查看患者7月29日血凝四项结果均正常(见图5)。

当日质控结果均在控,仪器性能良好,怀疑标本是不是存在微凝集?

取出患者标本查看,确实有小凝块存在(见图6)。

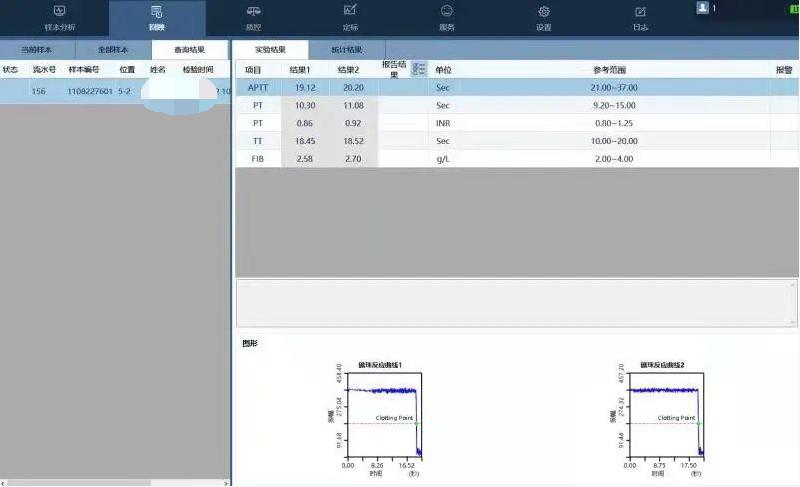

赶紧联系患者来门诊重新釆血。采血后复查结果(见图7结果2),PT、FIB、APTT、TT四项结果均比结果1偏高,但差距不是很大。

APTT虽比第一次检测结果高点但仍低于参考值下限。检查采集标本合格后审核结果。

图5

图6

图7

案例分析

1.

为什么案例一和案例二两者标本都有凝块,但对APTT结果影响程度却不同呢?

原因是:血液离体后凝血系统被激活和凝血因子消耗使标本凝集而造成检测结果偏离实际,而凝血系统不同程度被激活和凝血因子不同程度的消耗对实验结果影响程度也不相同。

2.

缩短的APTT结果是否真实反映高凝状态,提示标本有凝集呢?

在上面两个案例中,案例一APTT检测值低于参考值下限对凝集有一定参考意义。

案例二重新釆血后APTT仍为低值,且与第一次结果相差不大,可提示患者处于高凝状态。

有研究发现当凝血因子消耗量不足以导致常规凝血四项结果发生明显变化时,67.7%的存在纤维蛋白丝和微小凝块的不合格样本仅出现APTT缩短的情况。

这可能是由APTT检测需要启动激活的凝血因子种类较多,对凝血系统活化更敏感所致。

由于这里只有两个案例,还需收集更多案例来说明APTT降低时标本可能有微凝集。

希望大家关注APTT降低的临床标本,有必要进行人工标本质量复核。

3.

若标本经过检查确实有小凝块,是否必须重新抽血复查?

对于是否进行重新抽血复查,要判断检测结果差异是否具有临床价值,是否对临床决策造成影响,目前多根据差异百分比来判断。

根据各项目的本实验室批内、批间不精密度及短期个体生物学差异,把影响临床决策的界限规定如下:凝血原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)差异百分比小于10%,FIB小于15%,与王蓓丽等学者的结果一致。

如果标本有凝块,检测结果不影响临床决策,且与历史结果相差不大,可以不重新釆血。

如果PT、FIB、APTT、TT等其中一项或多项降低时,检测结果低于医学决定水平,影响临床决策则需重新抽血复查。

案例总结

引起标本产生凝块的原因常见于:

1、止血带捆扎时间过长、过紧;

2、采血技术不熟练,血流过慢,不通畅;

3、标本采集后未充分混匀;

4、抗凝剂不足。

APTT降低可能是由于患者处于高凝状态导致,也可能提示标本有凝集,这需要我们结合临床资料进行判断。

排除标本不合格造成的APTT假性降低,为患者出一份准确可靠的检查结果。

在实际工作中,分析前阶段不能保证将不合格样本,尤其是含纤维蛋白丝、微小凝块的样本完全检出,检测过程中凝血仪器对此类样本又无报警信息。

这就要求我们有一双“火眼金睛”,审核结果时通过异常检测值及时发现异常标本,多沟通,多总结经验。

来源:检验医学

查看更多