查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

坚持强化降压和避免降压过度似乎是两个截然不同的观点,但我都支持。

强化降压理念是近年国内外各高血压指南的共同观点。目前各大指南意见趋同,建议对于非虚弱老年人,降压目标是小于140/90mmHg,如果可以耐受,建议进一步降压到小于130/80mmHg。建议降压用药,对非虚弱老年人,常规剂量起始,甚至联合用药起始。无论降压的用药方法和降压的目标,均体现了强化降压的理念。

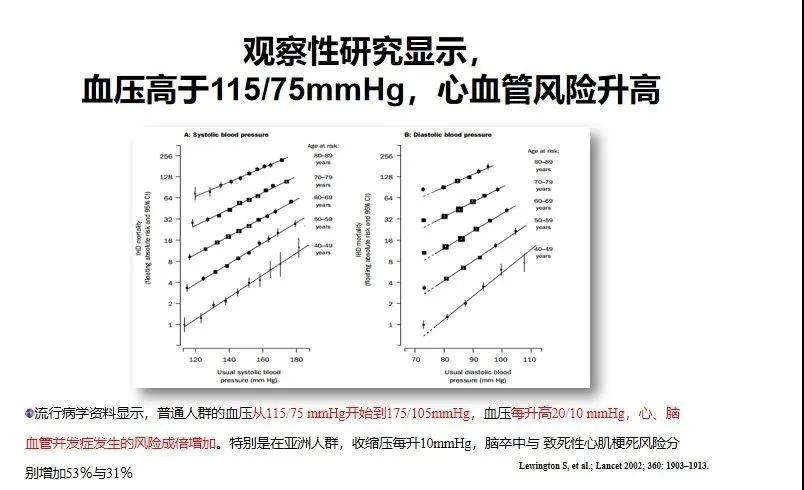

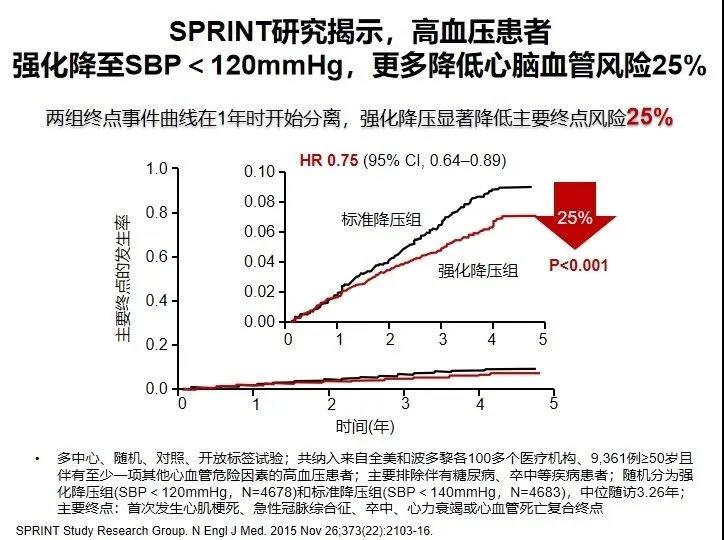

其主要理论依据是:(1)流行病学显示,普通人群的血压从115/75 mmHg开始到175/105mmHg,血压每升高20/10 mmHg,心、脑血管并发症发生的风险成倍增加。特别是在亚洲人群,收缩压每升10mmHg,脑卒中与致死性心肌梗死风险分别增加53%与31%。(2)以SPRINT研究为代表的临床试验显示对高危患者强化降压优于常规降压。(3)以诊室血压轻度小于130/80mmHg,对绝大多数患者不至于降压过度。

图1:流行病证据

图2:SPRINT研究

避免降压过度并不是我反对降压的靶目标下降到130/80mmHg或反对从常规剂量起始降压。而是强调降压的技巧。

图3:2018年中国高血压指南降压药选择流程图

从上图我们可以看到2级高血压或高于目标血压超过20/10mmHg,应该常规剂量联合降压。于是,我们看到了这样的病例:

(1)某女,31岁,主诉头胀并发现高血压1周来诊,诊室血压180/120mmHg。依据我们一般经验,3级高血压,多需3个药常规剂量联合。厄贝沙坦氢氯噻嗪 162.5mg 每天1次 + 比索洛尔5mg 每天1次 + 硝苯地平控释片 30mg 每天1次,结果仅3天患者就诉头晕乏力,一测血压仅95/67mmHg。

(2)某男,67岁,平素血压平稳,服用左旋氨氯地平5mg 每天1次,可控制于130/80mmHg左右。近1周失眠并血压升高,诊室血压170/110mmHg。换方案:左旋氨氯地平5mg 每天1次+ 阿利沙坦 240mg 每天1次 + 呋噻咪 20mg 每天1次,并加用艾司唑仑助眠。结果,1周复诊时也是高压不足110mmHg伴乏力,并诉尿量过多。

(3)某女,70岁,因血压波动大为查继发性高血压原因入院,日常血压150/80mmHg,原用药非洛地平5mg 每天1次。为规避非洛地平对肾素、醛固酮检测的影响,换用地尔硫卓缓释片 90mg每天2次 + 特拉唑嗪 2mg 每晚1次。结果第2天高压不到100mmHg,起床就头晕。

这几例,都是发生在我们身边的真实案例。患者血压真实很高,各指南也推荐我们强化降压,医生按流程加大降压药种类和剂量,似乎都很正确。但结果却是患者出现了症状性低血压。难道是指南错了?

指南当然不会出现这么大的低级错误。真正的错误在于我们对于指南“死板”的理解。指南中的1级高血压或2级或3级高血压,是一个确诊性的血压,指的是稳态血压。即前提是您所面对的患者的诊室血压是他的稳态,而不是偶然的。指南从没讨论过个例降压的技巧。

我们有太多的状况会造成诊室血压的偶然性,比如“白大衣现象”、比如门诊嘈杂的环境、比如近期失眠作息紊乱、比如情绪激动、比如躯体疼痛等等。这样的诊室血压很容易高估患者的血压实际水平。用高估的血压去套用指南的流程,显然会过多用药。这时参考更多的既往血压记录很重要,需要详细的病史和家庭血压测量记录。

所以,我的体会是:(1)如果血压情况不明,降压不应太充分,“宁高勿低”,尤其是高龄患者。(2)降压达标很重要,但降压达标勿操之过急,指南告诉我们的是降压达标4-12周,不是4-12天。(3)初诊患者或更换降压药方案患者,2周左右随访很重要,教会家庭血压监测很重要,教会识别低血压症状和简单处理很重要。(4)如果用药经验较少,慎用特拉唑嗪这类降压力度过大的药物。如果使用,建议睡前1mg起始,逐渐加量。

这就是我理解的坚持强化降压的理念,和避免过度降压的技巧。

来源:总医院心内科高血压管理

查看更多