查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

在医院里,有些疾病就像隐藏在暗处的“影子杀手”,难以捕捉,更难以确诊。尤其是胆道系统疾病,传统检查手段常常“雾里看花”,让医生和患者都倍感煎熬。然而,随着ERCP胆道子镜的新技术在中国医科大学附属第一医院内窥镜中心的应用,这些“看不见的敌人”终于无处遁形。

八旬老人发热黄疸,黏液背后藏真凶

一位年近八旬的老奶奶,因持续发热、全身发黄,辗转多家医院未能确诊。即使进行了经内镜逆行性胰胆管造影(ERCP)检查,导致黄疸的元凶依然未能确认。转入我院后,消化内科李异玲主任、关琳副主任与内窥镜中心矫太伟副教授团队接手了这一棘手病例。

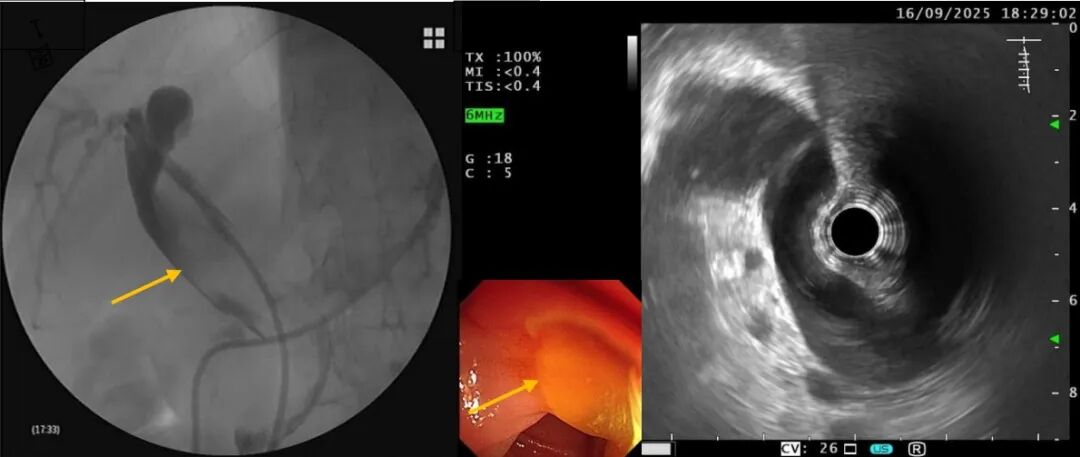

超声内镜显示:肝内外胆管扩张,胆管里充满了黏液。初步判断可能是“胆管内乳头状黏液性肿瘤(IPMN-B)”,但肿瘤究竟藏在哪?

鼻胆管造影见胆管内大量充盈缺损影(箭头所示),超声内镜见肝内外胆管增宽;乳头开口大量黏液(箭头所示)

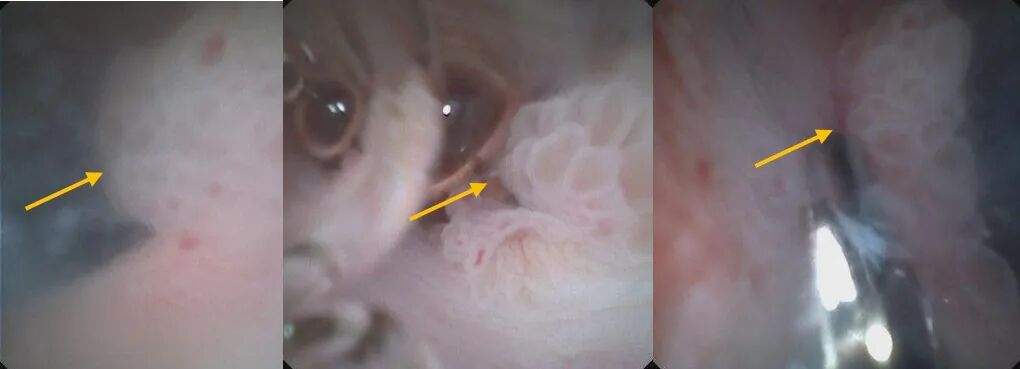

为了明确诊断,ERCP治疗团队使用了胆道子镜直视进入胆管内进行观察,视野却被大量黏液阻挡。治疗团队没有放弃,他们先用球囊清理胆道为子镜“开路”。再次进入时,终于在左肝内胆管发现了匍匐生长的乳头状病变。子镜直视下,医生精准取样送往病理科。病理结果揭晓:胆管腺瘤,导致黄疸的“真凶”终于被揪出!

术中胆道子镜见左肝内胆管多发乳头状增生,子镜直视下精准活检(3处箭头所示)

同期,另一位八十多岁的大娘因间断腹痛入院。完善影像检查后提示“胆总管结石可能性大”,为了进一步治疗,内镜科团队为其进行ERCP(逆行性胰胆管造影)。

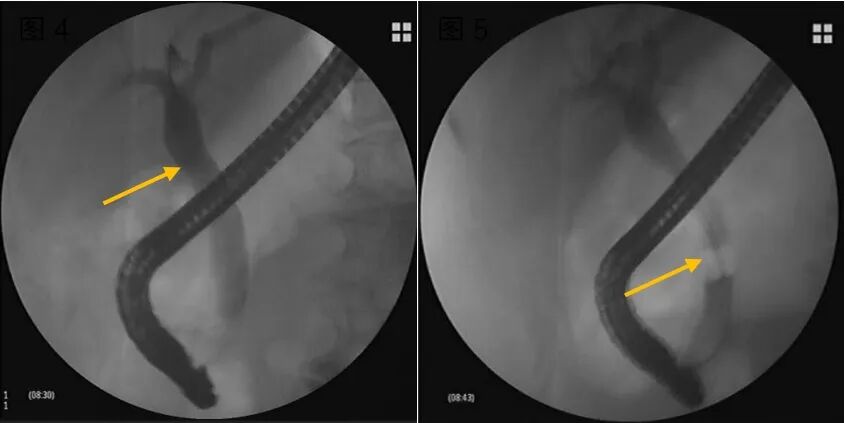

可奇怪的是,ERCP术中注入造影剂后却未见结石踪影,一台看似普通的ERCP取石手术却陡然变得扑朔迷离!结石究竟隐藏在何处?

ERCP造影未见结石,箭头所示为胆道(左图),ERCP术中胆道球囊阻塞造影亦未见结石,箭头所示为球囊(右图)

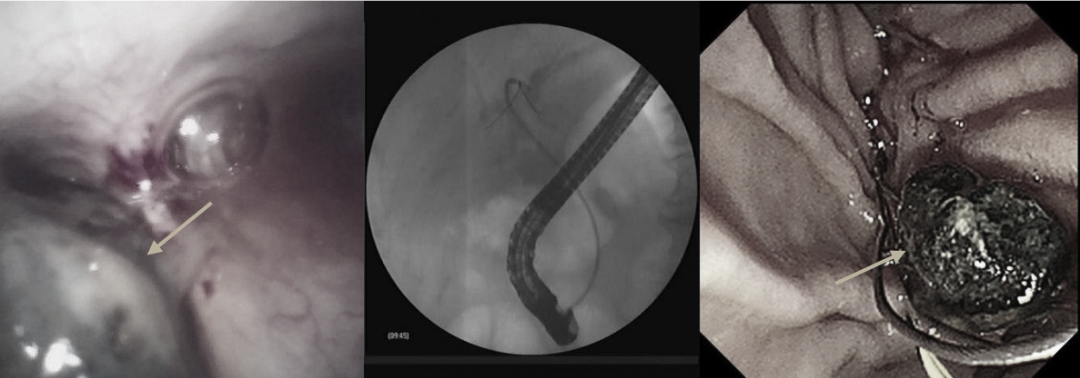

时间在一分一秒地过去,是结石已经自己排掉?还是结石躲藏在更深处常规ERCP无法发现?考虑病人高龄,身体条件差,一旦漏掉结石再次发病后果不堪设想,团队马上启用备用方案,应用胆道子镜探寻结石!胆道子镜进入胆管内,首先于胆囊管搜寻,未见结石。然后进入肝内胆管一级分支亦未发现结石,紧接着子镜进入狭小的二级胆管逐一排查,终于发现,结石已偷偷地从胆总管“逃”到了肝内胆管!紧接着一个难题是如何把结石取出,传统的ERCP手术对位于肝内胆管的结石几乎束手无策,普通ERCP手术器械在如此狭小的空间无法施展。经过讨论,团队改变治疗策略,决定用子镜下微细网篮尝试取石,通过在狭小的空间内仔细观察、谨慎处理、反复调整,历时半个多小时的精细操作,终于将结石拖入胆总管,随后成功取出了结石!

子镜下所见结石位于肝内胆管,箭头所示结石(左图),子镜下尝试肝内胆管取石(中图),成功取出胆管结石,箭头所示取出结石(右图)

传统ERCP只能靠X线影像间接推断胆管内的状况。而胆道子镜是一根直径仅2~3毫米的超细内镜,能通过十二指肠镜的通道直接进入胆管,实现直视下观察,甚至精准活检。

胆道子镜的应用突破了传统ERCP的局限性,不仅适用于胆管,也能进入胰管,实现对胆胰系统的“无盲区探查”,让临床医生对胆胰管病变的诊断和治疗更加准确、有效。

消化内科、内窥镜中心ERCP治疗组长矫太伟副教授术中操作

胆道子镜可用来诊治如下疾病:

1.胆管结石:直视观察胆道内的结石,明确结石的位置、大小、数量,针对困难胆管结石,如巨大胆管结石、嵌顿结石、Mirizzi综合征等可行胆道子镜直视下激光碎石、取石,以尽量一次性取净结石、减少结石残留及复发风险;

2.胆道占位性病变:胆道子镜直视下观察肿瘤形态、范围,并进行直视下精确活检以明确诊断;对于无法手术的胆道肿瘤,可以进行射频消融、光动力治疗等,进行减瘤治疗;

3.胆道炎性病变:如原发性硬化性胆管炎,可利用胆道子镜评估管壁的炎症程度,并使用球囊或探条扩张狭窄部位,改善胆道引流。

胆道子镜见肝门部胆管狭窄,结节状隆起,表面见粗大扭曲新生血管,子镜直视下精准活检提示“腺癌”

胆道子镜的出现,标志着胆道疾病诊疗进入“精准直视时代”。它打破了消化系统的“最后一个盲区”,让原本隐藏在深处的病变,清晰呈现在医生眼前,将胆胰管的可视变成可能。胆道子镜在胆道疾病及部分胰腺疾病的诊治中有巨大的优势,尤其在复杂病例中能提供更精准的解决方案,未来将继续为更多复杂胆道疾病患者带来精准治疗的希望。

作为国内领先的消化系统疾病内镜诊疗中心,中国医科大学附属第一医院内窥镜中心在主任李异玲教授的带领下,始终秉承开拓创新精神,不断引进和开展国际前沿医疗技术。

未来,中心将继续在“消化病全病程管理”“内科外科化”理念的指引下,推动消化与内镜的紧密融合,医疗与护理的紧密结合,为更多消化病患者提供更加优质、安全、可靠的医疗服务。

来源:中国医科大学附属第一医院

查看更多