查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

本文由首都医科大学附属北京天坛医院神经病学在读硕士鲁启璇与大家分享于2021年4月20日发表于 The Lancet Neurology 上的“Safety and efficacy of intensive blood pressure lowering after successful endovascular therapy in acute ischaemic stroke (BP-TARGET): a multicentre, open-label, randomised controlled trial”一文。

研究背景

近年来,急性缺血性卒中血管开通治疗是研究的热点,虽然血管内治疗的血管开通率超过80%,但50%以上的急性缺血性卒中患者仍遗留有残疾,临床结局不良。在一定程度上是由于缺血-再灌注损伤所致,包括血脑屏障破坏、脑水肿和脑实质内出血。血压管理是重要的影响因素,有研究发现接受静脉溶栓或血管内治疗的急性缺血性卒中患者,高收缩压与出血转化的风险增加相关。降低血压可预防血管内治疗后缺血-再灌注损伤,但也可能增加梗死广泛扩大的风险。

目前国际上关于大血管闭塞后急性缺血性卒中血管开通治疗后的血压管理尚无统一的推荐意见,也没有根据再灌注状态制定的血压管理目标,只是建议在血管内治疗前收缩压<185 mmHg,在血管内治疗后24小时内收缩压<180 mmHg。虽然再灌注可明显降低血压,但尚无随机对照研究通过颅内出血评估积极血压管理对再灌注区域的影响。

BP-TARGET是第一个评估急性缺血性卒中在血管内治疗后收缩压管理目标的随机对照试验,旨在评估强化降压组(100~129 mmHg)与标准降压组(130~185 mmHg)相比,能否减少脑实质内出血的发生。

研究方法BP-TARGET是一项多中心、开放标签的随机对照研究(PROBE设计),招募了法国四家卒中中心的受试者。该研究纳入了≥18岁、前循环大血管闭塞(颈内动脉、大脑中动脉M1段)、血管内治疗后成功再灌注(mTICI分级2b-3级)的急性缺血性卒中患者。一部分患者因血管内治疗过程中出现出血转化、再灌注后自发性血压下降<130 mmHg、严重或致死性并发症、发病前mRS评分>2分、妊娠、拒绝知情同意或无社会保障等原因未被纳入研究。

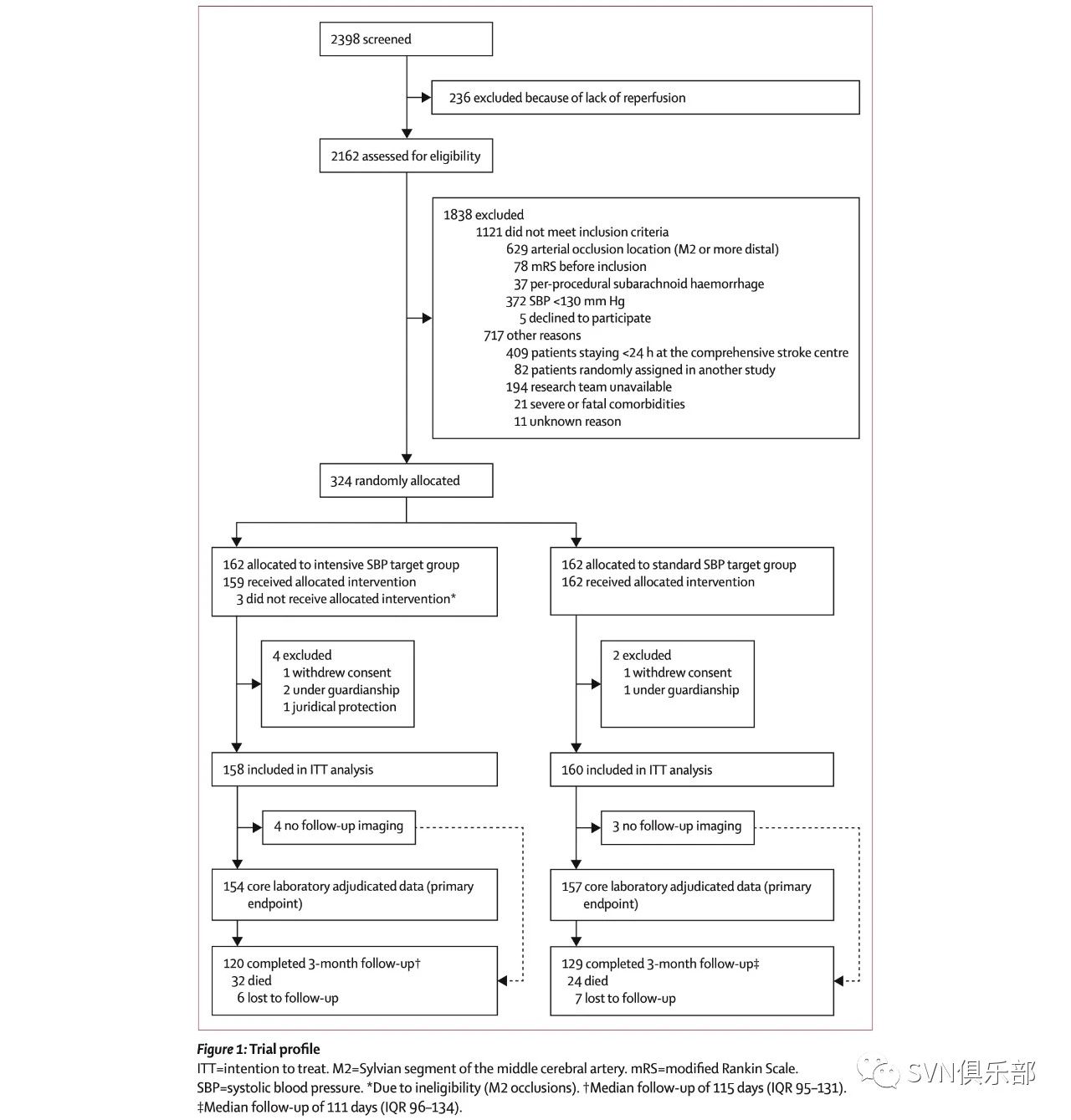

纳入意向性分析(intention-to-treat analysis, ITT)的患者被随机分配(1:1)到强化降压组(100~129 mmHg, N=158)与标准降压组(130~185 mmHg, N=160),并在血管内治疗前根据分中心和静脉溶栓进行亚组分析,另有部分患者因拒绝知情同意等原因未被纳入分析。两组人群必须在随机分组后的1小时内分别达到收缩压目标值,并需通过静脉降压治疗维持24小时。主要结局是血管再通后24~36小时内头CT上的脑实质内出血,并依据ECASS Ⅲ(European Cooperative Acute Stroke Study Ⅲ, ECASS Ⅲ)进行分类,主要安全性结局是低灌注的发生。

统计学方法:本研究基于意向性治疗分析,主要结局分析采用多元Logistic回归模型,同时采用优势比(odds ratio, OR)和绝对差异(absolute risk difference, aRD)衡量效应量的大小,主要疗效分析剔除了随机化后的缺失值,而敏感性分析采用多重插补法处理缺失值。次要结局和安全性结局分析采用多元Logistic回归模型。

研究结果

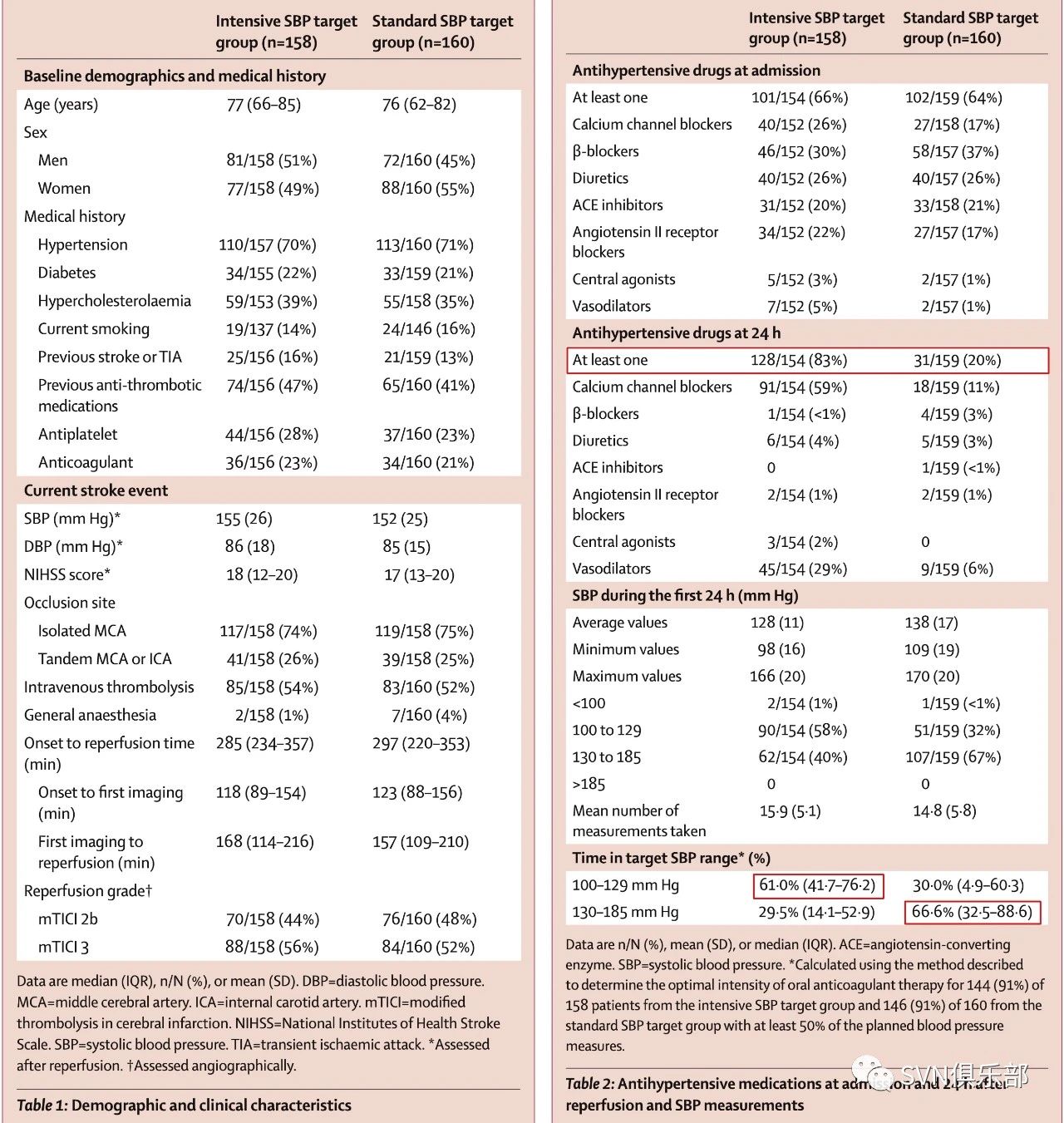

本研究对324例符合纳入标准的受试者进行随机化,除4例纳入强化降压组和2例纳入标准降压组的患者被排除在ITT分析之外,其余318例受试者均纳入数据分析范畴。两组间基线临床特征大致相当(Table 1)。

318例患者中有290例(91%)至少完成了50%预计收缩压的测量,在强化降压组,其收缩压在规定范围内的时间比例为61.0%(IQR 41.7~76.2),在标准降压组为66.6%(IQR 32.5~88.6)。在第一个24小时,强化降压组的154例患者中有128例(83%)使用了降压药物,在标准降压组的159例患者中有31例(20%)使用了降压药物(Table 2)。

主要结局:

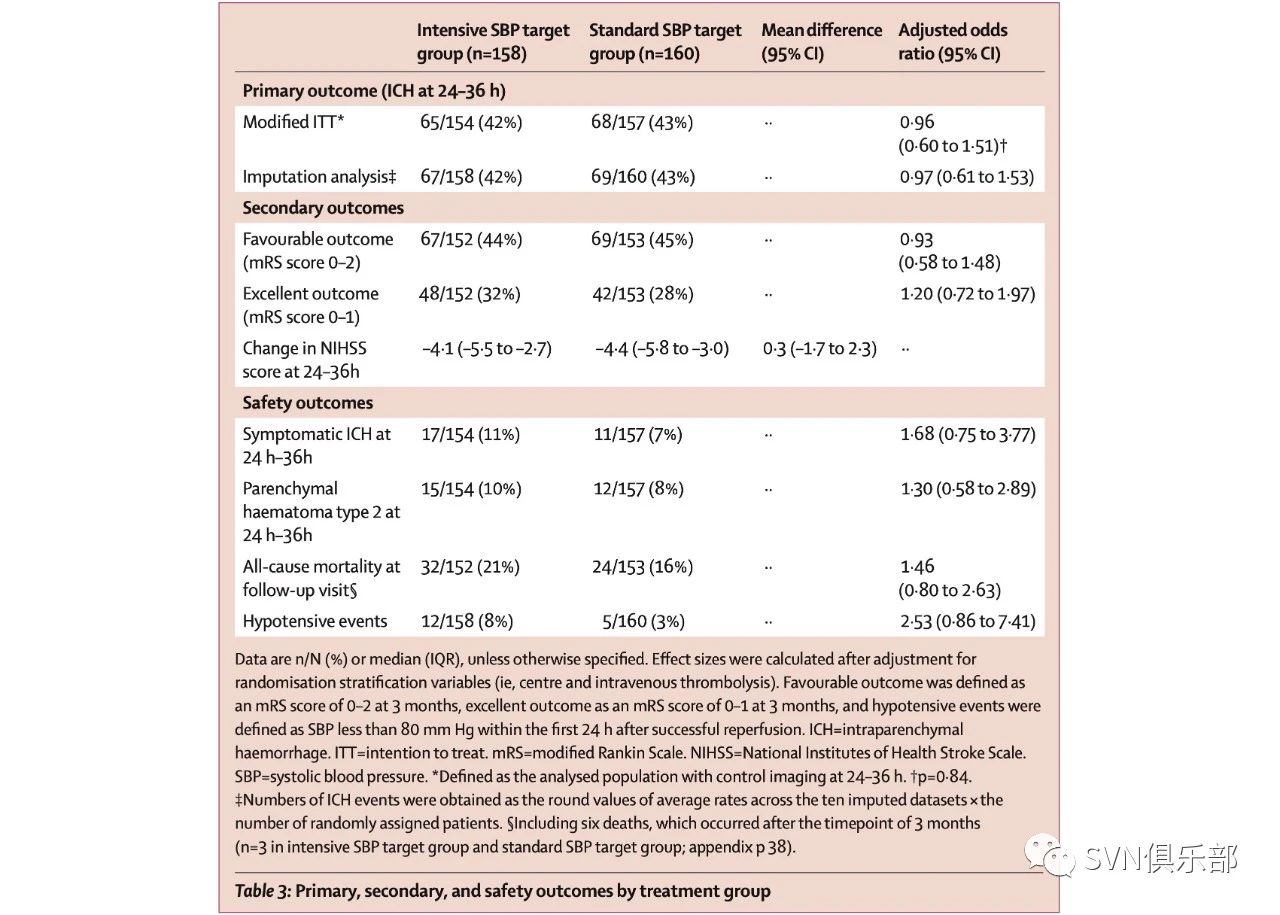

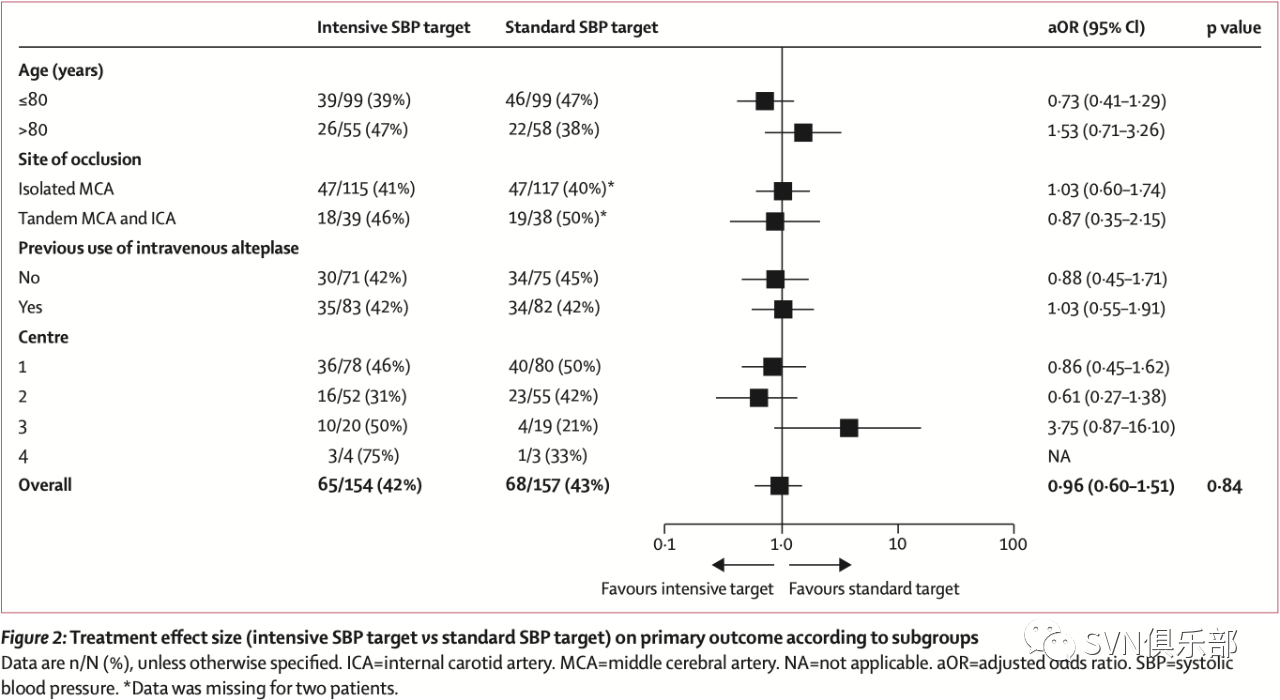

强化降压组154例患者中有65例(42%)、标准降压组157例患者中有68例(43%)发生了主要结局,即在再灌注后的24~36小时头CT示脑实质内出血(aOR 0.96, 95%CI 0.60-1.51, p=0.84)。

次要结局和安全性结局:

次要结局和安全性结局在两组间无统计学差异(Table 3)。

两组间的主要结局在预先设定的亚组分析中结果均一致,包括年龄、闭塞部位和溶栓;而以分中心进行的亚组分析中,因人数较少而没有意义(Figure 2)。

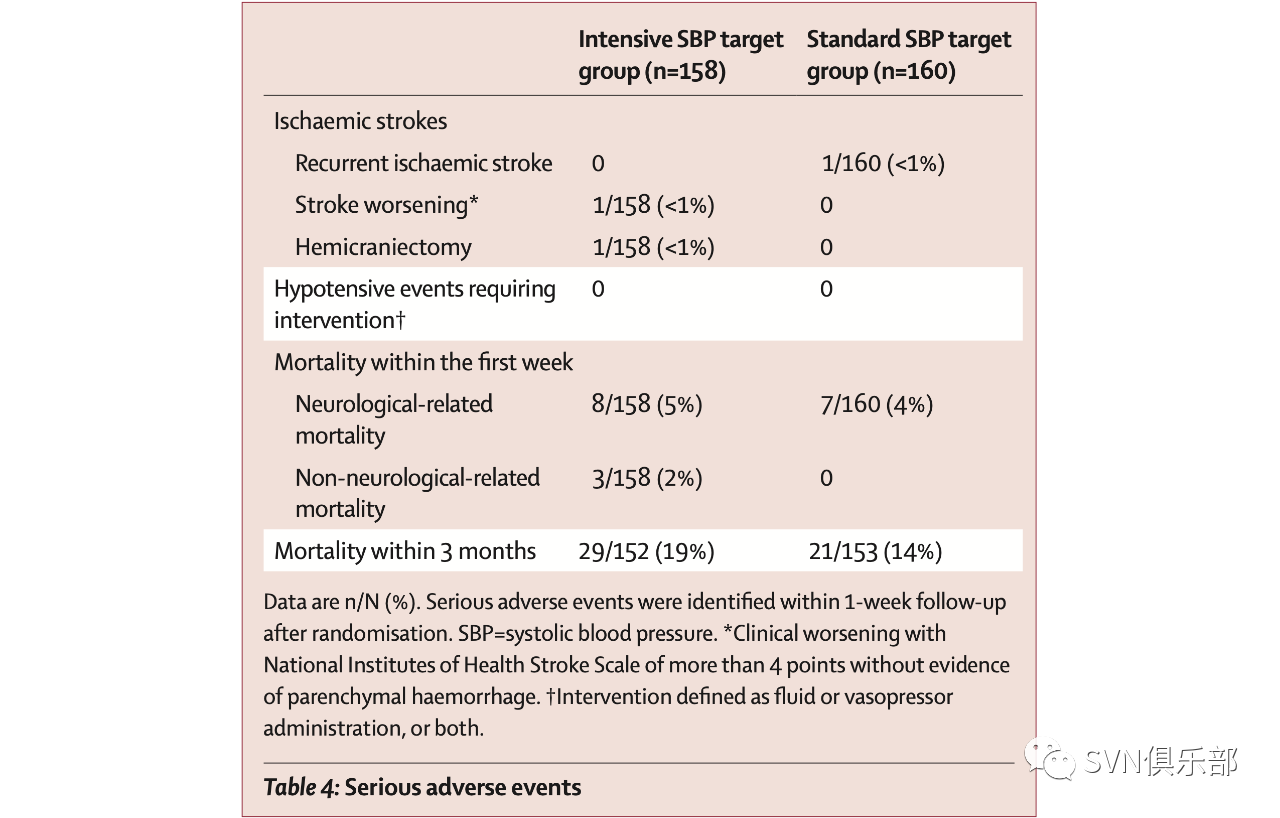

不良事件 在随机化后的第一周,强化降压组158例患者中有11例(7%)死亡,标准组160例患者中有7例(4%)死亡。

研究结论

强化降压组(100~129 mmHg)与标准降压组(130~185 mmHg)相较,并不能降低血管内治疗成功后24~36小时影像学上的脑出血发生率,仅适用于血管内治疗后再灌注和收缩压超过130 mmHg的患者。

Q

如何解读本研究主要结果不同于先前观察性研究的发现?

A

① 血管内治疗再灌注后的24小时,强化降压组与标准降压组中血压在目标范围内的患者比例分别为58%和67%,这与研究方案的核心相违背;

② 本研究采用无创血压监测,不能准确监测血压变化;

③ 目前关于再灌注后应维持的最佳血压范围仍存有争议,本研究血压分组的范围比较宽泛,且血压分组的依据并不充分,难以反映血压对主要结局的影响;

④ 本研究方案表明只需在随机分组后的24小时维持目标血压,其维持目标血压的时间较短,这可能使强化降压组和标准降压组间的血压差异缩小(128 mmHg vs. 138 mmHg),可能会影响主要结局。

Q

与标准降压组相较,为何强化降压组的出血转化率更高?

A

从文章中找不到具体的数据说明,但从两组间基线临床特点推测,强化降压组在发病前抗栓用药、静脉溶栓、完全再灌注(mTICI 3级)等方面的比例稍高,意味着发生高灌注综合征的可能性更高。

Q

亚组分析发现各卒中中心在强化降压组和标准降压组的占比不同,是否影响主要结局?

A

有可能会影响结果,但四家分中心总例数相对较少,普适性较差,且P for interaction是无意义的,提示分中心特征对血压与整体结局的影响上关系不大。

Q

如何对基于ITT原则的数据进行分析?为何本研究对结果的分析(Table 3)要使用绝对差异(absolute risk difference, aRD)?其与优势比(odds ratio, OR)有何不同?

A

① 意向性分析(intention-to-treat analysis, ITT)需对所有随机化受试者的研究结局进行完整的随访,但对违反核心入组标准、未接受试验用药或随机化后无任何观测数据的情况可进行剔除,故常采用全分析集(full analysis set, FAS),即修正后ITT(modified ITT, mITT)来描述尽可能完整且尽可能接近包括所有随机化受试者的分析集。但如若需要对所有随机化受试者进行分析,可对主要结局的缺失值进行多重插补计算(如Table 3中modified ITT和multiple imputation analysis)。

② 绝对差异(absolute risk difference, aRD)和优势比(odds ratio, OR)分别从绝对和相对两个角度反应效应量,均应进行分析,特别是在某一结果发生率较低时,因为无论OR降低多少,如若aRD较低,意味着实际效应还是很低,此时OR值无明显意义,故有必要计算aRD反映绝对差异,有时会提供2种变量从不同角度进行说明。

Q

研究结果提示了什么?下一步的研究设计(方向)该如何进行选择?

A

① 本研究发现临床上不支持为降低颅内出血转化率而在血管开通治疗后采用强化降压治疗,同时强调了收缩压管理的难度,收缩压的变异性可能是原因之一,这一点很重要,有研究发现血管开通后24小时内的血压变异性与症状性实质内出血的相关性大于与其他绝对血压水平的相关性。

② 未来的研究可进一步探索在血管开通后维持血压水平的稳定,而非局限于某一个收缩压范围内是否可减少症状性脑实质内出血。此外,尚需要进一步评估在这种情况下降压药物的应用。

来源:SVN俱乐部

转载已获授权,其他账号转载请联系原账号

查看更多