查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

重磅活动,免费报名,点击进入:

作者:首都医科大学附属北京天坛医院 杨中华

点击阅读:

组织病理

作为神经影像的替代方案,一些临床前研究已经使用组织病理学来评估缺血性卒中后的再灌注。Yemissi等人使用离体组织学研究再通后的血管畅通性,作为其使用FITC葡聚糖和活体内显微镜的补充方法,如前所述。姜等人也使用FITC-葡聚糖,但未使用活体显微镜,而是在注射药物后不久对大鼠实施安乐死,从组织学角度评估微血管结构。同样,Van Der Wijk等人用凝集素标记大鼠脑切片的血管系统,使用共聚焦显微镜确定血管通畅性,而Shimbo等人使用血红蛋白免疫组织化学和透射电子显微镜对其大鼠模型中的微血管进行可视化和定量研究。Schuhmann等人用苏木精和伊红对小鼠脑切片进行染色,并对每个半球闭塞和未闭血管的数量进行计数,评估缺血性卒中后的微血管结构。这些组织病理学方法转化为临床研究受到很大限制,包括活检的必要性和使用微血管组织病理学作为再灌注指标的间接特性。虽然组织病理学数据为临床前模型提供了关键见解,但直接测量再通后再灌注和微血管血流动力学的技术,如前文所述的多普勒技术,更有可能具有临床实用性。

分子标记物

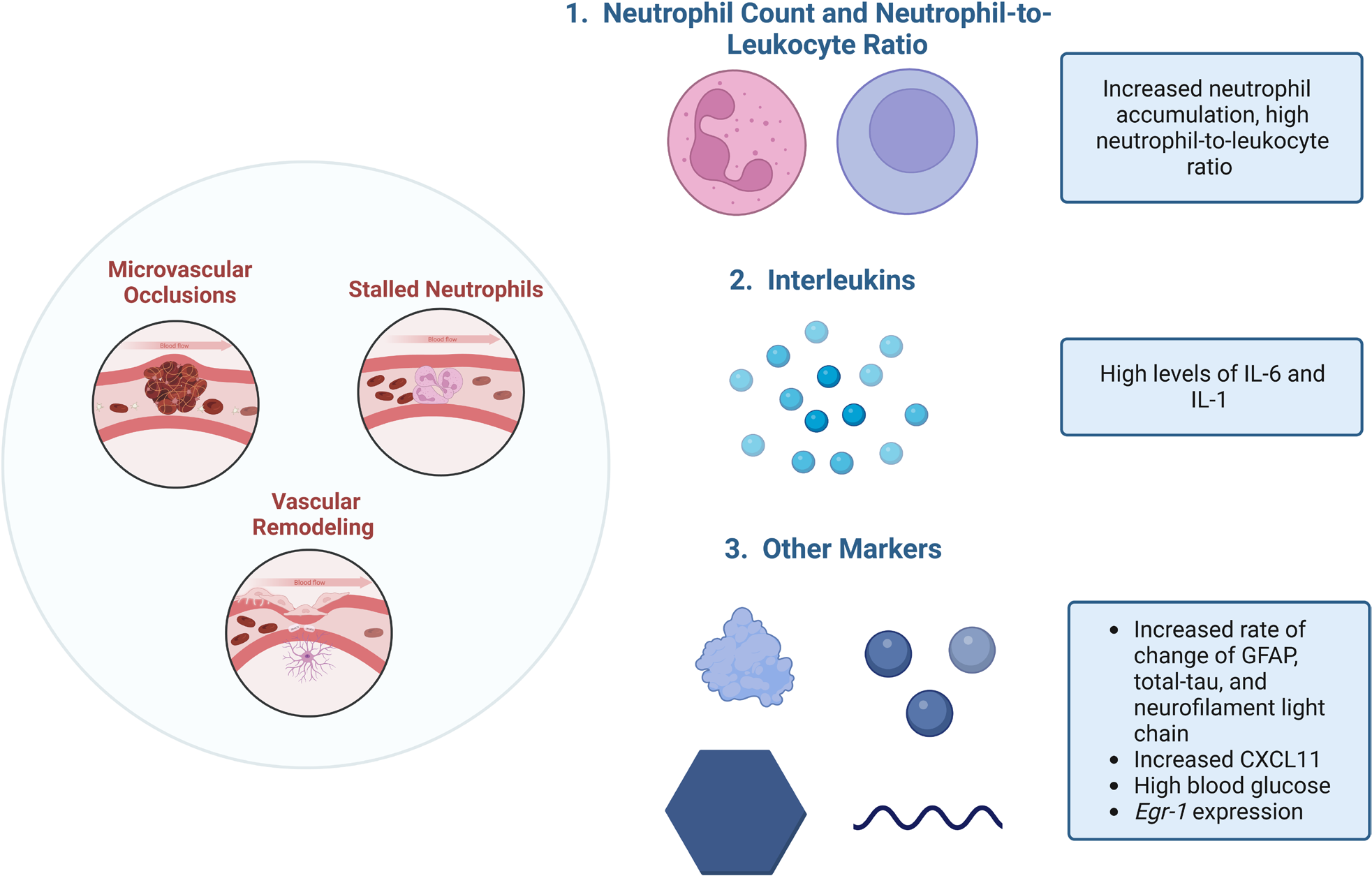

出于临床和科学目的,显然需要分子标记物来预测缺血性卒中和再通后无复流现象的发生率和严重程度。最近的许多研究表明,中性粒细胞增多与原发性闭塞性病变小时后的不良结局有关(图3)。在一项纳入了324名患者的研究中,Boisseau等人发现,中性粒细胞计数升高与不良临床结局有关,不良临床结局定义为卒中后90天的mRS评分≥3分。同样,在一项针对40名患者的研究中,Kollikowski等人发现,中性粒细胞计数升高与72h时较高的NIHSS评分有关,临床特征更差。尽管如前一节所述,由于缺乏有效的无复流的检测方法,不良临床结局并不一定代表无再流,但根据目前的研究状况,在某些情况下只能使用临床检测方法代替无复流。此外,越来越多的证据解释了中性粒细胞促进无复流的机制。2000年,Ritter等人强调了白细胞在脑微血管中的蓄积对早期再灌注中的重要性,提出白细胞滚动和黏附的增加,特别是在小静脉中,会引起缺血再灌注损伤。Desilles等人支持这一发现,他们发现MCA闭塞后,白细胞黏附主要影响小静脉,通过黏附内皮细胞诱导静脉血栓形成,其次是血管内纤维蛋白原和纤维蛋白。在这项工作的基础上,El-Amki等人提供了中性粒细胞参与无复流的最详细、微观评估。作者观察到,卒中后毛细血管闭塞可能是由于中性粒细胞、红细胞或血小板堵塞所致,但注意到大多数血流停滞是由中性粒细胞蓄积引起的。此外,抗Ly6G(一种抗中性粒细胞单克隆抗体)可以提高再灌注,突显了中性粒细胞在促进无复流中的作用。

图 无复流的标志物

除了简单地中性粒细胞计数外,其他研究小组还测量了中性粒细胞与淋巴细胞的比率,作为无复流的诊断标志物。Aly等人报道,在卒中后3至7天,较低的中性粒细胞与淋巴细胞的比率(neutrophil-to-lymphocyte ratio,NLR),较低的每淋巴细胞的中性粒细胞,与MT后成功再灌注有关。同样,Semerano等人发现,卒中后1天NLR增加与不良再灌注有关。如前所述,两项研究均使用mTICI量表评估再灌注。Weyland等人还发现,外周血NLR升高是无复流的独立预测因素,同时也提出了一种机制,指出虽然中性粒细胞是炎症级联反应的介质,但淋巴细胞具有神经保护作用。

其他研究小组探讨了其他促炎因子,如白介素,在预测缺血性卒中后无复流中的预测价值。在最近的两项研究中,Mechtoff等人提出,白介素-6(IL-6)是MT后无复流的标志物,入院时外周血IL-6水平低与单次MT后完全或近完全再灌注(mTICI 2c或3)有关。已知IL-6与缺血、血栓形成和凝血诱导的中性粒细胞胞外陷阱(traps)有关,所以IL-6升高和无复流的相关性在机制上并不令人惊讶。在大鼠模型中,Murray等人发现炎症的另一个主要驱动因素IL-1导致CBF显著降低和梗死体积显著增加,这表明全身IL-1水平可能预测临床实践中再灌注的疗效。

除了这些众所周知的促炎因子外,其他研究也探讨了无复流的分子预测因子。除了中性粒细胞计数升高外,Boisseau等人还发现高血糖与不良临床结局(mRS评分)有关。Correia等人发现,在入院和血栓切除之间,神经胶质原纤维酸性蛋白、总tau和神经丝轻链的变化率升高与不良临床结局(根据NLR)有关。

临床和临床前研究表明,其他分子标记物作为无复流的生物标志物值得进一步探索。首先,除了发现了中性粒细胞外,Kollikowski等人还发现闭塞区域的T细胞趋化剂CXCL-11(C-X-C motif chemokine ligand 11)显著升高。其他研究可能会进一步探索全身CXCL-11水平作为预测无复流的预后指标。机制性动物模型已经确定了导致缺血性损伤的基因和全身因素。具体而言,在非人灵长类动物卒中模型中,Mocco等人发现,P-和E-选择素在脑微血管和外周血中均升高;Yemisci等人发现,在小鼠中,氧化-硝化应激促进了周细胞和毛细血管收缩,对无复流有促进作用;Ducruet等人发现,与野生型小鼠相比,早期生长反应基因-1敲除小鼠在缺血后CBF增加。未来对这些或相关标志物的研究可能会确定一种可靠的预后标志物,从而能够识别再通后无复流高风险的患者。

结论和展望

尽管目前缺乏公认的无复流检测技术和预后标志物,临床医生仍在开拓进取,设计和开发了旨在改善MT后微血管再灌注的治疗模式。Renú等人发现,在成功MT(mTICI 2b/3)后动脉内输注阿替普酶可降低90天时致残的风险。这项研究的设计主要依赖于最普遍接受的无复流机制——血管造影无法识别的血栓碎片栓塞或微血栓堵塞微血管。具体而言,他们发现,与对照组相比,接受阿替普酶辅助治疗的患者在90天时mRS评分为0或1的可能性明显更大。赵等人遵循了类似的模式,在首次取栓后立即动脉内给予替萘普酶。他们假设MT后立即使用溶栓剂对于降低第二次MT和相关微栓塞和内皮损伤风险方面很重要。治疗组和对照组之间的功能独立没有统计学意义。在这里,多个研究小组仅针对了无复流机制中的一种机制。然而,针对整个神经血管单位,如停滞的中性粒细胞和失调的内皮细胞,可能会进一步改善功能结局。

随着临床医生探索更积极的再通时间窗,无复流现象可能会变得更加常见,因此需要更加充分地理解它的分子基础。临床前环境中,实时活体内影像越来越受重视,所以先前提出的细胞标志物得到成功验证。El Amki等人和Desilles等人使用体内影像确认了白细胞停滞的重要性以及白细胞作为重要预后标志物的作用。使用复杂的技术测量啮齿动物模型中的无复流对进一步理解至关重要。其他标志物,如促炎因子,也显示出前景。然而,至关重要的是,这些标志物来源于被确认的不成功微血管灌注,而不是临床,即无法确定预后是否真正代表了无复流。最后,随着这些机制和分子的进步,可能会找到靶向治疗的方法。例如,抗Ly6G针对停滞的中性粒细胞,已被提出可以作为一种新的治疗方法。这些新的治疗靶点不再去关注神经保护作用,而是专注于治疗整个神经血管单元,因为前者往往都失败了。将来的研究需要整合新的机制、检测方法和分子标记物,从而为缺血性卒中带来益处。

来源:脑血管病及重症文献导读

国家神经系统疾病质控中心脑血管病专业组专家撰稿,21篇脑梗死临床诊疗干货文章,精准提升脑血管临床诊疗能力!

【2023重磅·所有内容12月底下线】北京协和医院朱以诚教授团队撰写临床实用干货,神经科医生必看!

华中科技大学同济医学院附属同济医院NICU王芙蓉教授团队撰写实用文章,解析一线临床神经重症处理难点、要点和常见问题!

华中科技大学同济医学院附属同济医院杨渊教授团队撰写17篇神经心理疾病临床干货文章,神经内科医生需要了解!

国家神经系统疾病质控中心帕金森病专家组倾力打造,2023年度帕金森病规范诊治能力提升培训!

脑血管病影像读图实战训练,跟随天坛医院放射科沈宓老师,练就影像读图火眼金睛!

华中科技大学同济医学院附属同济医院NICU王芙蓉教授团队撰写实用文章,解析一线临床神经重症处理难点、要点和常见问题!

畅销20多年的医学影像品牌图书,汇集七大类480多种经典病例影像资料,轻松读片、准确诊断!

国际经典影像诊断学,从基础解剖到影像解剖和诊断,配图精美,解说翔实,囊括大量累及儿童大脑、颅颈和脊髓的疾病!

神经外科领域国际经典著作,畅销北美20余年,由赵继宗院士携首都医科大学附属北京天坛医院神经外科学系团队翻译,来自作者多年临床经验积累总结!

急性缺血性卒中早期症状加重的识别和处理丨协和神经科基本功第二季

急性缺血性卒中出血转化的评估和治疗原则丨协和神经科基本功第二季

查看更多