查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:复旦大学附属中山医院 汤钊猷

1959年3月,我如愿成为一名光荣的共产党员,也成了我人生中最重要的转折点。

1930年,我出生在广州一个知识分子家庭。少年时,我父亲一直跟我讲:“你这个人老实,最好学医。”1949年,我顺利考入原上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)。我深深觉得:如果没有上海解放,没有新中国成立,我是不可能有学医机会的。抱着一种报恩的思想,我从入学第一天就立志:努力学习、报效祖国,做一名好医生!

入党前,我担任中山医院共青团总支书记,一直认为要发挥更大作用,就需要在党的统一领导下工作。黄家驷、沈克非等名医大家,都亲自率队参加抗美援朝医疗队,那种“以天下为己任”的家国情怀,也深深感染着我,“为人民服务”不再是一句单纯的口号,而是要用一生为之奋斗的目标。

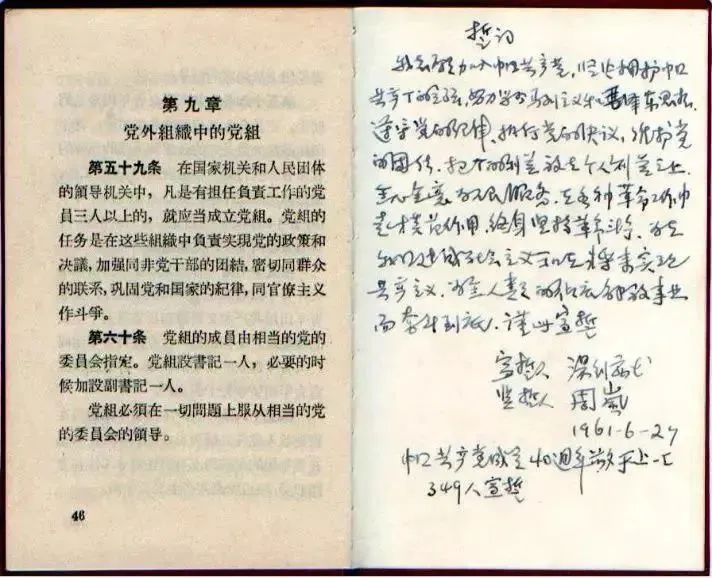

1959年3月,我如愿成为一名光荣的共产党员。那一年,恰好是五四运动40周年,新中国成立10周年。我至今记得,大家很激动,大声唱着“五星红旗迎风飘扬……”我们少时经历过战火纷飞的旧社会,亲眼看见了完全看不到希望的场景。新中国成立后,大家变得奋发图强,振兴中华是所有人共同的目标。

听党的话,服从党的需要。我毕业后长达10年时间里,从事血管外科研究。1968年,因国家需要,我开始改行做肝癌研究。当时国家提出来:癌症不是地方病,是常见病,我国医学一定要战胜它。其实我内心也是很矛盾的,要从熟悉的领域转到全新的领域,而肝癌是一条鲜人问津的“荒芜之路”,路的两旁是挣扎在死亡线上的病人,初始的工作谈何容易!

我记得,1971年有外国学者收集全球1905年至1970年间生存5年以上的肝癌病人,结果只找到45人。来到肝癌领域,我一上手就面临“天天要死人”的尴尬境遇,晚上5分钟死2个病人,我推着两具尸体到太平间,至今难忘。但我知道作为党员医生,从最广大人民利益出发,初心就是两个字——救命。

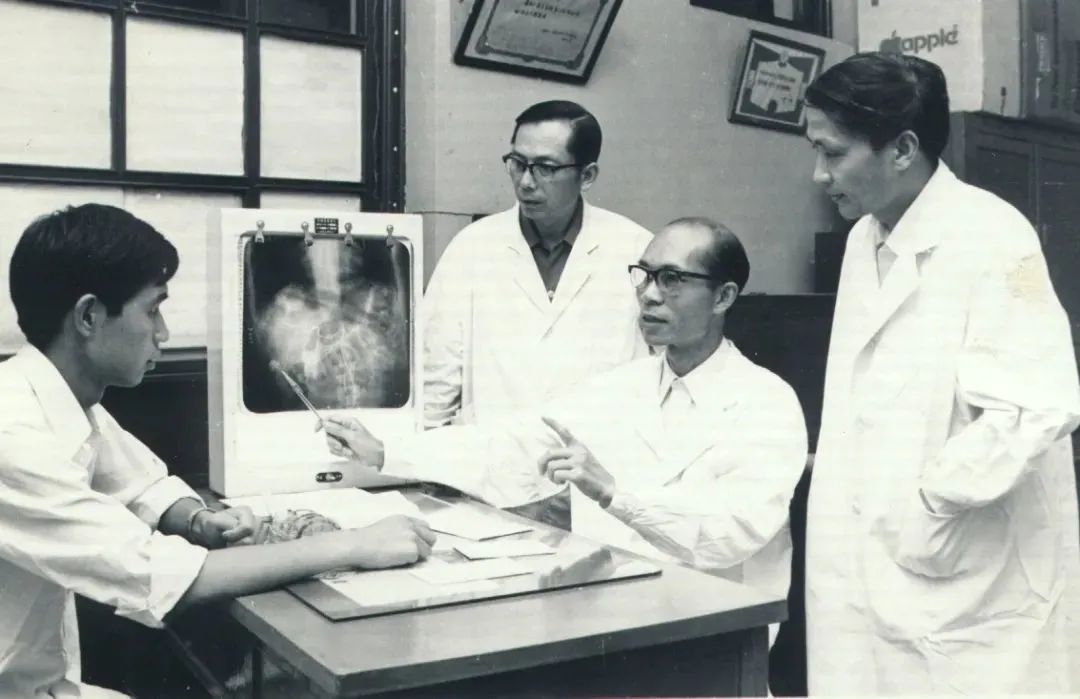

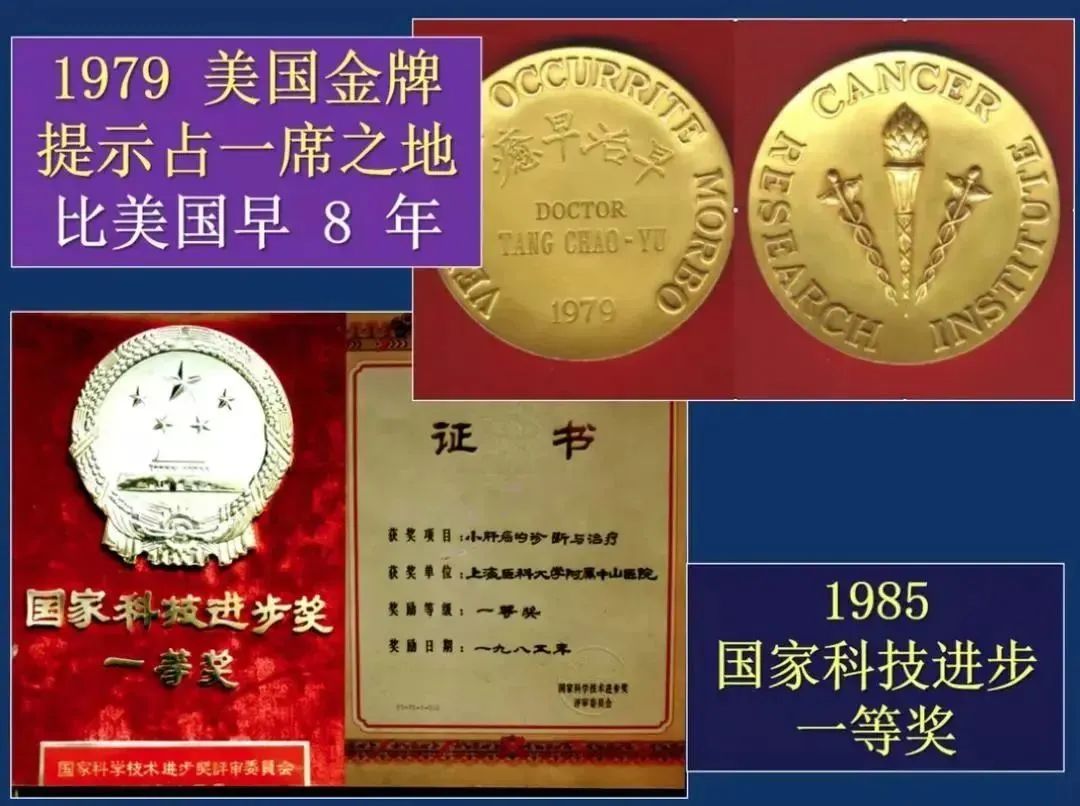

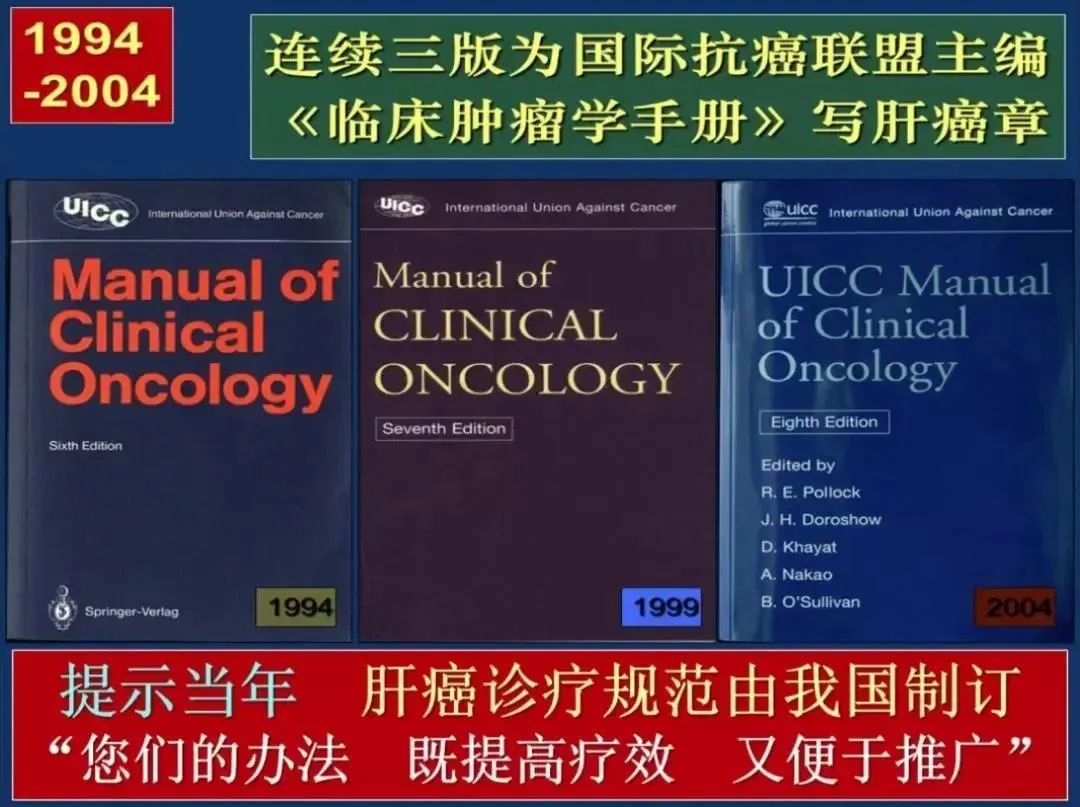

功夫不负有心人,转机发生在20世纪70年代,我领导一个小组,解决了肝癌早期治疗的关键问题,由此使肝癌由“不治之症”变为“部分可治之症”。此后,我提出亚临床肝癌概念,并被国际肝病学奠基人汉斯·波珀教授称为“人类认识和治疗肝癌的重大进展”。由于小肝癌领域的研究,1979年,我荣获美国纽约癌症研究所“早治早愈”金牌。

转到肝癌领域半个多世纪,我看到了肝癌病人的生存期从5年延长至10年、20年、40年……曾经中山医院一个肝癌诊治病区“5年死500多名病人”的绝望,已成历史。我们建立的肝癌转移模型,已有全球200多家科研机构索取这一模型,其中包括美国MD安德森癌症中心、美国宾州大学、英国剑桥大学等。1987年,我作为中青年医生代表接受中央领导的接见,“人民感谢你们,国家感谢你们,党感谢你们”,邓小平同志说的这三句话,让我倍感欣慰与鼓舞。

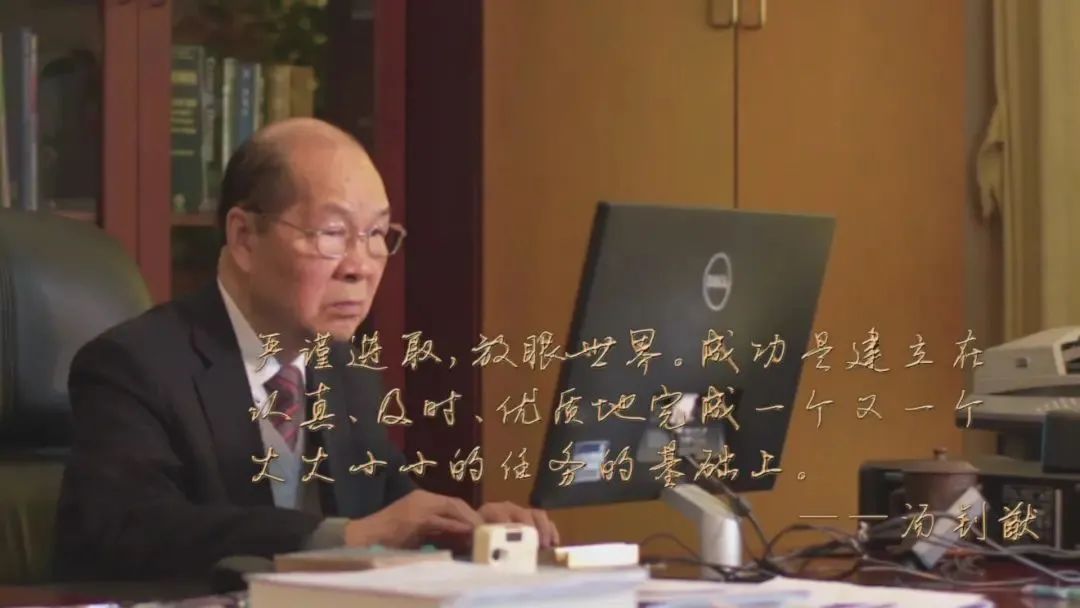

而今我已92岁,回望自己与肝癌“搏击”的大半生,入党无疑是最高光时刻。因为入党,我立志努力学习,报效国家;因为入党,我立志努力工作,为国争光,认定了这一生要救死扶伤,攻坚克难。时至今日,60多年前入党时的党章和宣誓誓词,我印象依旧深刻。它引领我义无反顾投入救死扶伤,也引领我走向了医学科研的高峰。

今时今日,我们依旧面临许多医学难题,医学如何惠及14亿人口?需要我们继续拿出高精尖新、多快好省的治疗办法。这提醒我们:在全心全意为人民服务,在一切为了病人的道路上,还须星夜兼程,须臾不得松懈。

来源:复旦大学附属中山医院

查看更多