查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

成果名称:散发性早发性阿尔茨海默病磷酸化tau蛋白的高负荷和显著的楔前叶萎缩

发表期刊:Science Bulletin,IF(2022):18.9

通讯作者:申勇、施炯

第一作者:吕心怡

主要作者单位:中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)

推荐理由

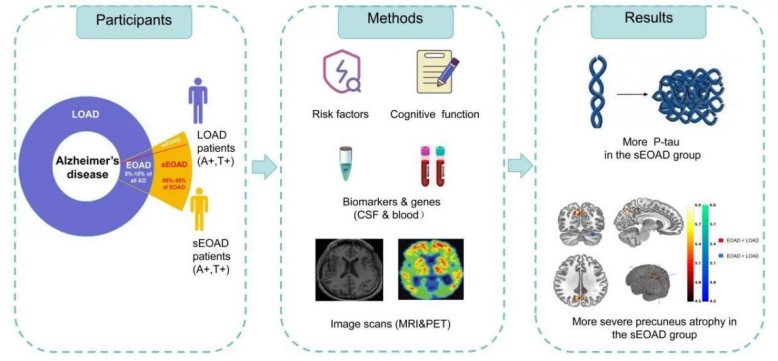

本研究建立中国人群基于精准标记物——“ATN”框架下的阿尔茨海默病疾病队列(中国衰老与神经退行性疾病研究队列,CANDI),并基于该队列进行多模态标记物检测及机制探索性研究,旨在解决阿尔茨海默病早期诊疗的“卡脖子”问题。

研究解读

2018年,在申勇教授首席主持的中科院B类先导项目支持下,中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)(以下简称“中国科大附一院”)神经内科牵头建立“中国衰老与神经退行性疾病的研究队列(China Aging and Neurodegenerative Initiative,CANDI)。

该队列基于国际化平台建设标准动态纳入500例包括认知健康人群、轻度认知障碍、AD以及非AD痴呆患者在内的临床队列,并开展纵向随访。秉承 “A/T/N”的研究框架,对纳入人群开展多维度认知量表测评与多模态神经分子影像数据采集(包括多序列高分辨核磁影像扫描、葡萄糖及淀粉样斑块正电子成像(PET)等)。建立了标准化样本库存储包括患者血液、脑脊液、尿液、粪便等样本,开展了血液与脑脊液的AD核心标记物β-淀粉样蛋白40(Aβ40)、Aβ42、tau蛋白与磷酸化tau蛋白(P-tau 181)的检测工作,并取得一系列成果。

2023年10月,基于CANDI队列的基线数据深度挖掘,团队首次建立了全球第一个散发性早发型—晚发型阿尔茨海默病疾病对照模型,并在Science Bulletin上发表了该模型的基线数据结果。

基于基因筛查背景下排除家族性阿尔茨海默病,共纳入包括110名散发性EOAD(sEOAD) 患者、89名晚发性AD(LOAD)患者和75名年龄匹配认知正常对照,结果显示,与LOAD患者相比,sEOAD患者没有发现特定的危险因素,但表现出更严重的执行功能损害和双侧楔前叶萎缩。在sEOAD患者中的脑脊液和血浆中磷酸化tau 181(phosphorylated tau 181, P-tau181)水平相较LOAD组也显著升高。该研究首次系统性描述了精准生物标记物诊断下的sEOAD人群的临床特征,为sEOAD疾病特征提供了新的见解。

专家点评

施炯教授:老年痴呆的准确诊断特别是早期诊断非常困难。虽然约有70%的老年痴呆患者主要由阿尔茨海默病(Alzheimer’s Disease,AD)导致,但是目前基于神经功能量表的检查难以进行AD病理学机制的确诊及早期鉴别诊断。误诊及漏诊严重影响了患者的早期干预以及临床药物试验的开展。同时,由于绝大部分生物标记物的研究都是基于欧美人群(白种人),和中国人群在种族、遗传背景、生活方式等诸多方面存在重大差异,所以在中国人群中开展痴呆队列研究、掌握中国人自己的数据尤为重要。

CANDI队列与国内其他认知障碍临床疾病队列相比,优势在于在研究设计之初就秉承“小而精”的建设思路,基于“ATN”生物标记物诊断作为纳入标准,由此来进一步准确地表征基于AD病理下的中国人群的临床特征,同时通过生物样本库的建立及与基础团队的合作,进一步深入探索中国人群阿尔茨海默病发生发展的特征性机制,并为探索新的靶向疾病修饰治疗提供转化平台。

2018年队列建设至今,在中科院B类先导项目、合肥脑计划等项目支持下,临床团队与基础团队紧密合作,严格按照国际生物样本库标准及诊疗流程进行队列的数据采集及纵向随访,保证高质量的队列数据,率先完成了中国人群单中心及多中心的脑脊液及外周血AD核心诊断标记物的比较,并初步建立了中国人群体液标记物的诊断截断值,为建立中国人群阿尔茨海默病体液标记物诊断标准夯实了基础。同时,在深度数据挖掘下,建立了全球首个以描述散发性早发型阿尔茨海默病(sEOAD)为特征的散发性早发型-晚发型AD疾病对照模型。

近年来,AD发病年龄逐渐年轻化引起关注。越来越多的证据表明,只有一小部分(10%-15%)的EOAD可以用已知的基因突变来解释,大多数EOAD患者通常是散发的或具有不一致的遗传模式。既往对EOAD的研究主要集中在家族性形式上,而对sEOAD的研究有限,这些患者在疾病早期常被忽视和误诊,这一患者人群的特征仍有待充分探索。基于这一模型,我们精准描述了sEOAD在中国人群中患病率并不低,并通过对这一疾病对照模型的临床及生物学特征描述及纵向随访观察,能够系统性的表征sEOAD的生物学及临床疾病特征,为不同亚型的AD疾病人群提供更多的精准诊疗路径,以期改善疾病预后。

作者介绍

通讯作者

申勇

中国科大博士生导师,杰出讲席教授,生命科学与医学部神经退行性疾病研究中心暨脑资源库、中国科大附一院脑衰老与脑疾病研究中心创建主任。曾担任美国Roskamp Institute脑疾病研究及治疗中心主任及资深科学家,美国弗罗里达大学神经病学教授,亚利桑那州Sun Health Research Institute罗伯特阿尔兹海默病研究中心主任及终身教授等。共发表100多篇有关神经发育疾病,神经递质新受体的分子克隆和药理学鉴定,神经退变性疾病的分子机制及病理,神经免疫等方面的文章。获得“先锋奖(Zenith Award)”以及“阿尔兹海默病研究杰出贡献奖(Outstanding Contributor to Alzheimer Research)”等阿尔茲海默病领域的多个奖项, 是长江学者奖励计划特聘讲座教授和国家高端引进人才。

通讯作者

施炯

中国科大博士生导师,中国科大附一院神经内科主任医师。主要从事脑衰老神经退行性疾病的分子神经生物学机制的研究,从基因、蛋白质、细胞、动物以及临床层面进行临床前与早期干预跨学科的重大项目组织和研究, 在阿尔茨海默病生物标记物和治疗方面研究获得专利。曾任美国圣约瑟夫医院和医疗中心、巴洛神经病学研究所神经内科教授,美国克利夫兰诊所(美国医院排名第2)脑健康中心临床研究中心主任,多年荣获美国最佳医生,并获美国神经科学院(American Academy of Neurology)Fellow。主持参加50多项国际II、III期临床试验,在《New England Journal of Medicine》《BMJ》《JAMA Neurology》《Neurology》等杂志上发表80多篇文章,担任国自然重点项目评委、多个SCI杂志编委和审稿人。

第一作者

吕心怡

中国科大附一院神经内科主治医师。主要从事认知障碍及阿尔茨海默病的临床队列建设及早诊标记物研究,特别关注早期阿尔茨海默病诊断的敏感生物标志物,并探索早发型阿尔茨海默病的临床特征和机制。

团队介绍

秉承“科大新医学”发展理念,在申勇教授与施炯教授牵头下,中国科大附一院神经内科、老年医学科、影像科、核医学科和脑衰老与脑疾病研究中心基础研究团队紧密合作,按照目标导向、自由探索及发挥特长的原则,以生物、理、工、医学交叉融合为背景,探索建立了全新的医学-生物交叉融合的“科大新医学”研究团队。团队本着“以疾病为导向、创新为目标”的研究思路,致力于衰老及神经退行性疾病的队列建设及基础转化研究,努力为相关疾病的预防和治疗提供理论支持,用医学科技护佑人民生命健康。

每一项临床研究都倾注着研究团队的心血结晶。学习过后,您是否有所收获?或有疑问想与主创团队分享?请在评论区留言,期待与您交流!

查看更多