查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

提到亚历山大·弗莱明爵士的名字,或许还有人感到陌生,但很少有人不知道他为人类健康做出的卓越贡献——1923年,他发现眼泪等体液中的溶菌酶有杀菌效果;1928年,他发现的青霉素(盘尼西林),更是让人类进入了抗生素时代,拯救了无数病人的生命。

▲亚历山大·弗莱明爵士在抗细菌领域做出了卓越的贡献(图片来源:By Official photographer [Public domain], via Wikimedia Commons)

快100年过去了,在最新一期的《细胞》杂志上,来自英国纽卡斯尔大学(Newcastle University)的科学家们,将弗莱明爵士的两个重要发现完美地融合在了一起。不过,他们的发现并不是什么好消息——溶菌酶和青霉素这两种抗菌杀手,居然会联手闹出乌龙,放跑乔装打扮的细菌。

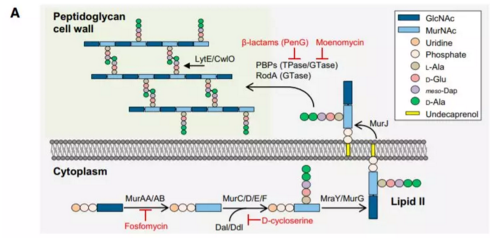

我们先来说说溶菌酶和青霉素。这两种抗菌分子都能直接作用于细菌的细胞壁。其中,溶菌酶能促使肽聚糖细胞壁的关键部分发生水解,破坏细菌的细胞壁;而青霉素作为β-内酰胺类抗生素的一员,能抑制细胞壁的合成。在低渗环境下,细菌会自发吸入外界的水分,发生膨胀,而细胞壁就好像是高压锅的“锁”,防止细菌炸裂。一旦细胞壁发生缺陷,就好像是高压锅突然失去了安全保护,细菌自然就会发生涨裂,从而死亡。

▲B. subtilis细菌肽聚糖的合成与抑制(图片来源:《细胞》)

然而人体组织与培养基不一样。研究人员们发现,在组织中,细菌往往处于一个等渗的状态。换句话说,即便它们的细胞壁被破坏了,这些细菌也不大会发生裂解。有意思的是,青霉素等β-内酰胺类抗生素并没有对此束手无策。相反,这些抗生素能用其他手段防止细菌增长,并让它们死亡。研究人员认为,这或许和氧化带来的损伤,或是细胞壁前体通路循环受阻有关。

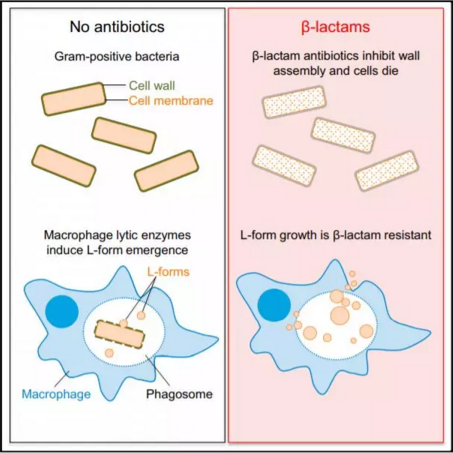

不过,在经历了青霉素洗礼、已经奄奄一息的细菌进一步遇到溶菌酶时,居然会发生意想不到的改变——在溶菌酶的作用下,这些细菌索性脱去了细胞壁,摇身一变,进入了一种叫做“L-form”的形态。

▲本研究的图示:抗菌药并不是越多越好(图片来源:《细胞》)

先前,纽卡斯尔大学的这支团队对L-form形态的细菌有过报道。此类细菌没有细胞壁,因此青霉素或溶菌酶等通过破坏细胞壁来杀菌的方法对其不起作用。而有着此类形态的细菌在人体组织的保护下,还能够正常生长。研究人员们指出,这也是许多感染复发的潜在原因之一。

“亚历山大·弗莱明爵士的两个重要工作已经过去了90多年,每个人都以为我们对它们的工作机理已经摸得很透了,”该研究的通讯作者Jeff Errington博士说道:“但我们的研究带来了完全出乎意料的结果,这极大地增强了我们在这方面的理解,知道为什么一些患者的感染会复发。”

Errington博士指出,这项研究对于公共健康有着重要意义。尽管没有细胞壁的L-form形态让细菌看上去比较脆弱,但它们也能因此逃过许多抗生素的攻击。先前,不少研究人员只是知道此类细菌形态的存在,并不了解它们有多普及。如今,这篇发表在《细胞》上的研究,将唤起人们的警惕,并有望带来全新的抗菌药物。

来源:药明康德

查看更多