查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

成果名称:中国原发性硬化性胆管炎的患病率和临床概况:来自电子病历和系统文献检索的数据

Prevalence and clinical profiles of primary sclerosing cholangitis in China: Data from electronic medical records and systematic literature retrieval

发表期刊:《自身免疫性杂志》(J Autoimmun)(IF2023:12.8)

通讯作者:贾继东、孔媛媛

第一作者:徐小倩、孟彤彤

主要作者单位:首都医科大学附属北京友谊医院

本研究首次系统估算了中国原发性硬化性胆管炎(PSC)的患病率,填补中国PSC流行病学数据空白。结合电子病历和文献检索数据,揭示中国PSC的流行率和地域分布差异,为未来的研究、政策制定和医疗资源配置提供重要依据。

本研究由首都医科大学附属北京友谊医院徐小倩博士和孟彤彤博士共同担任第一作者,贾继东教授和孔媛媛教授为共同通讯作者,成果发表在《自身免疫性杂志》(J Autoimmun)期刊(发表当年影响因子:12.8)。该研究还在2024年于日本京都召开的APASL大会上以口头报告形式分享。

研究首次系统描绘了我国PSC流行病学图谱。鉴于我国PSC流行病学数据匮乏,以及传统直接方法难以估算其患病率的挑战,研究创新性地采用乘数法估算患病率,并整合医院电子病历(EMR)和文献数据库数据,最大限度提高数据的代表性,避免单一数据源可能带来的偏倚。研究共纳入2000-2023年间299家医院的1358例PSC患者,其中,EMR数据来自269家二级或三级医院,通过ICD-10编码和关键词搜索识别病例,并经手动审核确认;同时,系统检索数据涵盖PubMed及三大中文数据库(CNKI、WanFang、VIP)。

研究结果显示,中国PSC的患病率为2.36/10万 (95% CI: 1.82-3.34),显著低于欧美地区(4-31.7/10万),但高于新加坡(1.3/10万)和日本(0.95/10万)。研究还揭示了四个特征:①性别差异:男性患病率略高于女性(2.56/10万 vs. 2.14/10万)。②地域差异:华东地区和华北地区PSC患病率最高,分别为4.87/10万和2.94/10万,华南地区患病率最低,为0.92/10万。③区域经济关联:地区人均GDP和医疗支出与PSC患病率呈正相关:人均GDP每增1万元患病风险升65%(RR:1.65),医疗支出占比每增1%风险升94%(RR:1.94);④临床特征:仅25.7%的PSC患者伴有炎症性肠病(IBD),远低于西方国家的47%~76%。患者诊断时的中位年龄为48岁,男性患者比女性早10年确诊,提示中国PSC患者可能具有独特的临床模式。

本研究首次提供了中国PSC的流行病学数据,并揭示了其在患病率及临床特征上与西方国家的显著差异,为未来研究和临床实践提供了重要参考。

PSC作为一种罕见的慢性胆汁淤积性疾病,其流行病学研究在全球范围内均面临挑战,特别是在中国,由于缺乏全国性登记数据以及难以开展大规模人群调查进行直接估计,相关数据空白尤为突出。针对我国医疗数据碎片化的现状,本研究创新性地整合了电子病历和文献检索数据,采用乘数法首次系统估算了中国PSC的患病率,并深入揭示了其临床特征和地域分布差异,具有重要的学术价值和临床意义。

研究结果显示,中国PSC的患病率显著低于西方国家,且伴有炎症性肠病(IBD)的比例较低,这一差异可能提示遗传和环境因素的潜在影响,为后续病因学研究提供了新的思路。此外,研究发现经济发达地区的PSC患病率较高,这可能与这些地区的医疗资源丰富、诊断水平较高有关。这一发现提示我们,未来在PSC的诊断和治疗中,应更加关注医疗资源的均衡分配。

本研究的创新之处在于首次为中国PSC流行病学提供了可靠的数据支持。从方法学角度,研究采用乘数法估算患病率,克服了传统流行病学调查高成本和低可行性的难题。同时,研究结合了电子病历和文献检索两个数据源,有效避免了单一数据源的偏差,为其他罕见病的流行病学数据获取提供了创新方法。通过负二项回归模型,研究还揭示了宏观经济指标与PSC患病率的关系,为未来的政策制定提供了科学依据。研究结果发表在《自身免疫性杂志》(J Autoimmun)这一高影响力期刊,并在APASL会议上作口头报告,充分体现了研究的学术价值和国际认可度。当然,本研究也存在一些局限性。例如,早期PSC患者可能因无症状而未就诊,导致患病率被低估;同时,缺乏长期随访数据也限制了对患者预后的可靠探索。未来仍需建立全国性PSC登记系统,以进一步探讨其流行病学和临床病程。

总的来说,本研究填补了中国PSC流行病学数据的空白,为未来的研究、政策制定和医疗资源配置提供了重要依据,也为全球PSC地理差异研究增添了东方视角。我们期待通过进一步的研究,能够更好地理解PSC的发病机制,并改善患者的预后。

主任医师,教授 博士研究生导师,北京学者。现任首都医科大学肝硬化及门脉高压诊疗与研究中心主任,首都医科大学中西医结合学系主任。兼任中国医师协会消化医师分会肝病专业委员会主任委员、中国肝炎防治基金会理事。曾任中华医学会肝病学会主任委员、亚太地区肝病学会主席及国际肝病学会主席。长期致力于慢性病毒性肝炎的规范化诊疗,主要临床兴趣为自身免疫性及遗传代谢性肝病的诊疗,主要研究方向为肝纤维化的发生机制和诊断及治疗。曾担任国家“十一五” 、“十二五”及 “十三五”传染病重大专项传染病重大专项总体组专家或慢性乙肝临床治疗责任专家,北京市十大疾病科技攻关项目病毒性肝炎领域领衔专家。曾主持国家科技重大专项重大新药创制、国家自然科学基金及北京市科技计划重大项目等,并主持或参与国内外多部指南的编写。作为第一作者或通讯作者在Journal of Hepatology、Gastroenterology、Hepatology等国内外主流学术杂志发表SCI论文100余篇。入选北京市人社局“北京学者培养计划”、北京市科委“科技北京百名领军人才培养工程”、北京市卫健委高层次人才培养计划(“领军人才”)及北京市医院管理局“使命”人才计划等多项高层次人才项目。曾荣获国家科技进步奖二等奖、北京市科技进步奖一等奖及华夏医学科技奖一等奖等科技奖励。

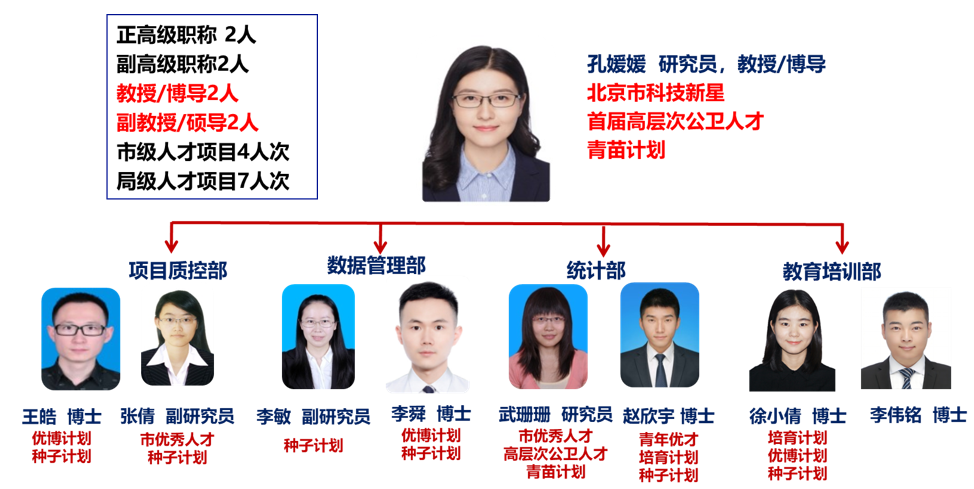

研究员,教授,博导,首都医科大学附属北京友谊医院临床流行病学与循证医学中心主任。现任中国医师协会循证医学专业委员会常委、全国工业统计学教学研究会健康医疗大数据学会常务理事、中国医药教育协会肝病专委会副主任委员、中国医药教育协会数字疗法专业委员会常委、北京生物医学统计与数据管理研究会理事、北京医学会临床流行病学和循证医学分会委员、中华医学会临床流行病学分会方法学组委员、中华医学会肝病学分会临床流行病学与循证医学协作组委员兼秘书、中华医学会内科学分会临床循证医学学组委员。中国消除乙肝临床研究平台(CR-HepB)工作组组长。SCT官刊Clinical Trials《临床试验》中文版第一届编委会委员兼学术秘书, 《Journal of Clinical and Translational Hepatology 》、 《中华肝脏病杂志》及《临床肝胆病杂志》编委,《Liver International》、《Journal of Gastroenterology and Hepatology》、《Journal of Medical Virology》等杂志审稿人。“十三五”重大新药创制专项消化系统炎性疾病新药临床评价技术平台建设、“十三五”重大传染病防治专项三病精准诊治新技术和新方案等国家科技重大专项方法学负责人、“十四五”基于真实世界大数据的重要病毒性肝炎病原学特征信息库构建及应用研究课题负责人。

首都医科大学附属北京友谊医院临床流行病学与循证医学研究室助理研究员。主要研究领域为病毒性肝炎、肝纤维化等慢性肝病及肝癌的流行病学、筛查方法和策略、诊断实验、风险预测、疾病管理及卫生经济学研究。在Clinical and Molecular Hepatology, Journal of Autoimmunity, International Journal of Cancer等期刊以第一作者/共同第一作者发表论文十余篇。主持省部级课题1项,局级课题2项;并作为项目骨干,参与多项国家级等研究课题。担任中华预防医学会肿瘤预防与控制委员会青年委员及Journal of Clinical and Translational Hepatology, Journal of Medical Virology等期刊审稿人。

首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心,从事慢性肝病肝纤维化/肝硬化逆转相关临床研究,参与多项国家级和省部级课题申报和实施。

首都医科大学附属北京友谊医院临床流行病学与循证医学研究室成立于2016年,目前有专职工作人员9名,海外特聘方法学专家4名。平台由数据管理部、统计分析部、项目质促部、教育培训部组成,为医院、国家消化中心及协同单位提供方法学支持。平台以新型设计、新型数据质控技术、临床研究质量促进技术为核心的学科发展方向,并持续致力于临床研究新方法、新技术的探索,助力高质量的临床研究。作为首批北京市临床研究质量促进中心之一,平台每年承担北京市卫健委资助的“首都医学发展科研基金”课题的方法学评价以及质量核查工作,为促进首发项目质量提供建议。平台共计承担科研课题21项,获批外观专利2项,软件著作权8项。

首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心,依托于消化健康全国重点实验室,国家消化系统疾病临床医学研究中心和 “肝硬化转化医学”北京市重点实验室,长期坚持以常见肝病的规范化诊疗及少见疑难肝病的诊断和治疗为临床特色,以慢性肝病肝纤维化的发生机制、无创诊断和新疗法为主要科研方向。逐渐建立并完善了多学科联合的肝脏影像学、肝脏病理学及肝病分子诊断平台,不断完善药物、内镜、介入及肝移植全链条肝病诊疗体系。形成以原因不明肝病诊断、危重肝病救治、门脉高压及终末期肝病序贯治疗为特色的全国性诊疗中心。坚持临床与科研相结合,发挥研究型病房和研究型门诊的创新引领作用,积极开展国际交流与合作,致力于培养和引进高水平的临床与科研人才,打造了一支同行认可、患者信任、国内领先、国际知名的肝病诊疗、科研及教学团队。

每一项临床研究都倾注着研究团队的心血结晶。学习过后,您是否有所收获?或有疑问想与主创团队分享?请在评论区留言,期待与您交流!

查看更多