查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

驻地记者 孙国根

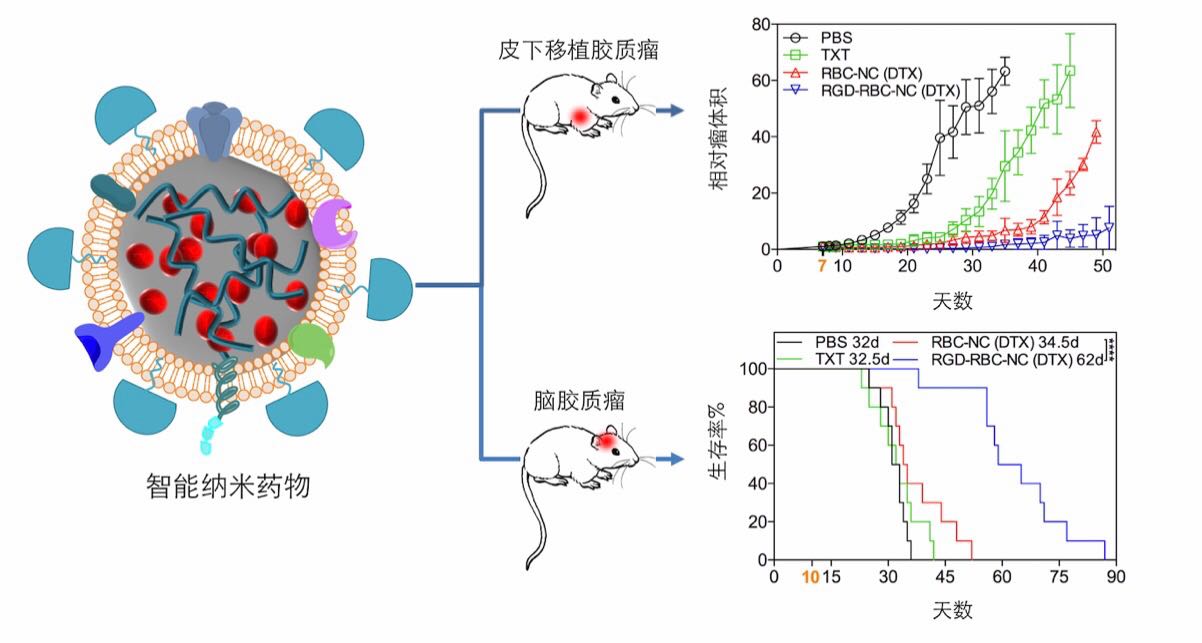

在国家重大科学研究计划和上海市教委重大项目等基金支持下,复旦大学药学院陆伟跃教授研究团队与加州大学圣地亚哥分校张良方教授研究团队合作,经过3年艰辛努力,研发出一种新型抗脑肿瘤的智能纳米药物。该药物可在血循环中长期保持稳定,“绕开”血-脑肿瘤屏障,到达以往药物无法到达的目的地(肿瘤组织),将更多的药物导入脑肿瘤并在肿瘤细胞中释放,对脑肿瘤实施精准打击。同时,该药物且具有毒副作用小、安全性高的特点。该成果已在最新一期国际权威学术期刊《美国化学学会·纳米》(《ACS NANO》)在线发表。

陆伟跃介绍,脑肿瘤部位存在多重生理屏障,即早期的血-脑屏障,以及随着肿瘤组织新生血管形成而出现的血-脑肿瘤屏障,这些屏障允许营养成分进入脑组织和脑肿瘤组织,但却阻挡了外来药物的进入。由于脑肿瘤多发于中枢神经且肿瘤边界模糊,手术切除作为主要治疗手段,仍难以完全切除干净。又因生理屏障的阻碍作用,术后药物治疗效果不佳,易导致脑肿瘤复发。单纯提高化疗剂量又会带来严重毒副作用,降低患者用药依从性而使治疗失败。

为解决药物难以“攻克”血-脑肿瘤屏障这一难题,陆伟跃研究团队与张良方研究团队经过多年合作与探索,将高载药量的纳米晶技术、血液长循环的细胞膜包覆技术与病灶组织导航的靶向技术相结合,研发出一种可用于脑肿瘤治疗的新型智能纳米药物——将化疗药物制备成纳米晶体,与装配有“主动导航功能”分子的红细胞膜混合,使红细胞膜完全包裹在药物纳米晶表面。红细胞膜表面的蛋白质和糖基作为机体血液系统的“通行证”,使伪装后的纳米药物避免被体内网状内皮系统和免疫系统作为异物清除,从而可以长期、稳定的存在于循环系统;同时装配在红细胞膜表面的主动寻靶分子引导包载药物跨越血-脑肿瘤屏障,在脑肿瘤组织和肿瘤细胞中聚集,提高药物在病灶组织和细胞中的分布;红细胞膜又可避免所包载药物在血液环境中泄漏,减少药物全身分布量,有利于提高药物治疗安全性、降低毒副作用发生率。

智能纳米药物单次静脉注射后抗脑胶质瘤的药效示意图

陆伟跃表示,该技术通过单次高剂量的静脉注射治疗即可有效抑制脑肿瘤生长,且制备方法及原材料简单,利于产业化。张良方说,目前用于输血的设备就可用于获取红细胞膜材料,已成功发展的体外血细胞培养技术也有助于促进该技术的临床转化。

查看更多