200

评论

查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

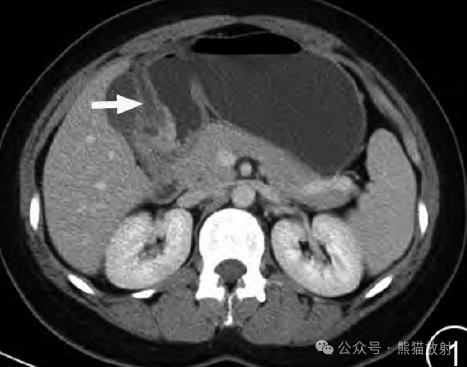

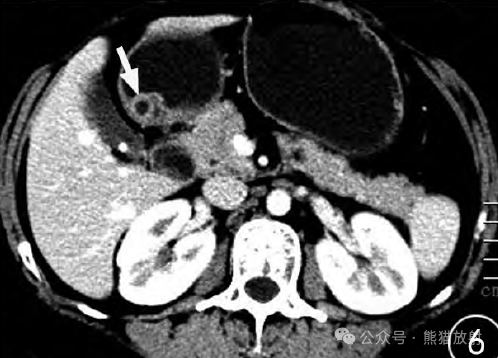

图3 女,19岁,胃体大弯侧EP。CT增强门静脉期显示胃体大弯侧明显强化结节,腔内生长,表面见脐凹征(箭)

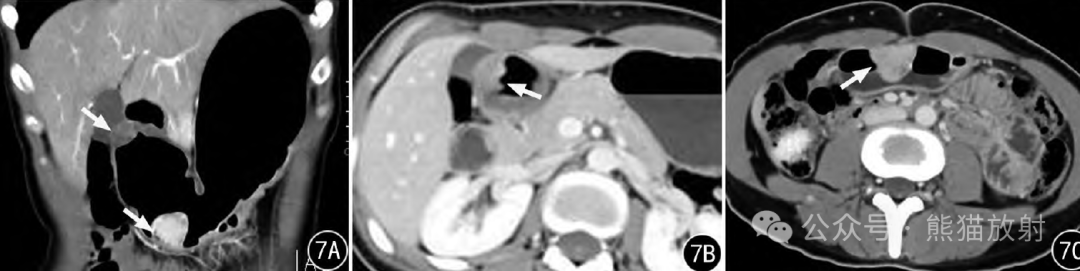

总之,EP的好发部位及CT表现有一定的特点,如果CT检查发现胃肠道内向腔内生长、长径与胃肠道壁平行、长径/短径>1.4且长径<3cm的肿块,密度均匀,增强扫描门静脉期及延迟期强化程度与同期相原位胰腺相似,出现脐凹征或导管征,临床出现腹痛、腹胀且不能用常见消化道疾病进行解释时,应高度怀疑EP,需采取积极有效的影像学手段排除存在EP可能。

内容来源于《异位胰腺的临床、CT 表现特点及其误诊分析》

查看更多