查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

炎症性肠病炎症性肠病(inflammatory bowel diseases,IBD),是近年来消化道疾病领域的热点话题,在美国纽约布法罗儿童医院平均每周就有1位儿童因炎症性肠病致死,而再把视野聚焦到中国广州地区,仅广州中山大学附属六院每年都有超过100台炎症性肠病手术。

近日,记者从中山大学附属第六医院获悉,该院兰平教授和朱立新副研究员参与了关于炎症性肠病病理机制的一项国际突破性研究,其结果表明,不安全性行为很有可能亦是炎症性肠病的一大诱因。这一发现成果已被美国炎症性肠病杂志(美国克罗恩病和结肠炎基金会官方杂志)接受,有望在将来助力业界发展出更富有针对性的治疗策略。

新研究有望实现“对症下药”,助力“精准打击”

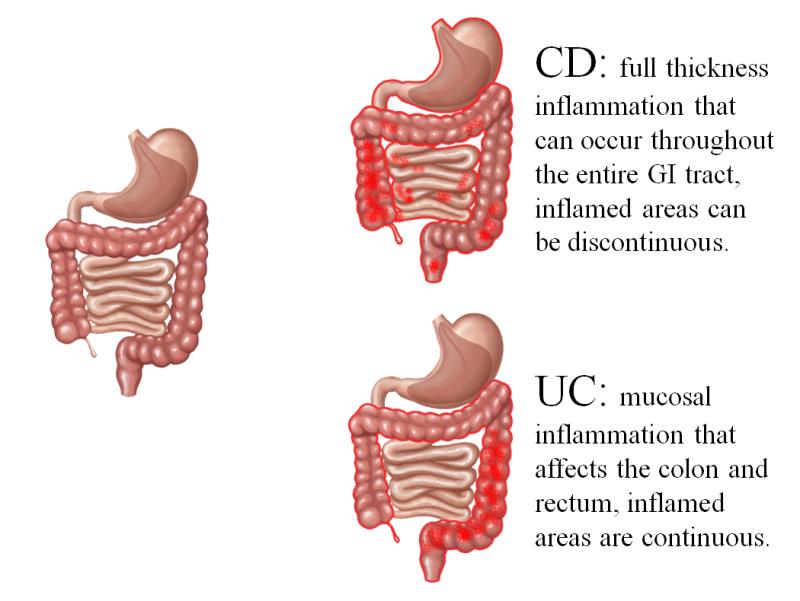

炎症性肠病包括两种疾病:克罗恩病和溃疡性结肠炎。两者的共同点包括:同属胃肠道疾病;都和肠道菌有关;都有抗自身免疫的特征(病人的免疫系统错把自身的蛋白看成入侵的外敌);均尚无疗效明确的治疗手段。

可就病理、组织分布、对一些治疗手段的反应等方面而言,两者又存在一些明显的差异。但是,在分子病理机制层面上,业界研究此前还不明确克罗恩病和溃疡性结肠炎的具体差异,因此,目前一般只能对这两种病“一视同仁”,采取同样的治疗手段。

图一,克罗恩病和溃疡性结肠炎发病器官和组织的分布差异

图一,克罗恩病和溃疡性结肠炎发病器官和组织的分布差异

图二,克罗恩病以及溃疡性结肠炎结肠粘膜代谢通路的变化

图二,克罗恩病以及溃疡性结肠炎结肠粘膜代谢通路的变化

中山大学附属第六医院在炎症性肠病领域一向走在国际前沿。最近由该院主导,与上海中医药大学脾胃病研究所、同济大学生物信息学系,美国布法罗儿童医院胃肠病和营养中心、以及比利时鲁汶大学胃肠病转化医学中心合作,发起了一项关于炎症性肠病病理机制的国际研究,在全世界率先观察到克罗恩病和溃疡性结肠炎在分子病理机制上的差异,有望在将来发展出对这两种病不同的有针对性的治疗策略 (在线发表链接:Inflammatory Bowel Diseases, izy359, )。

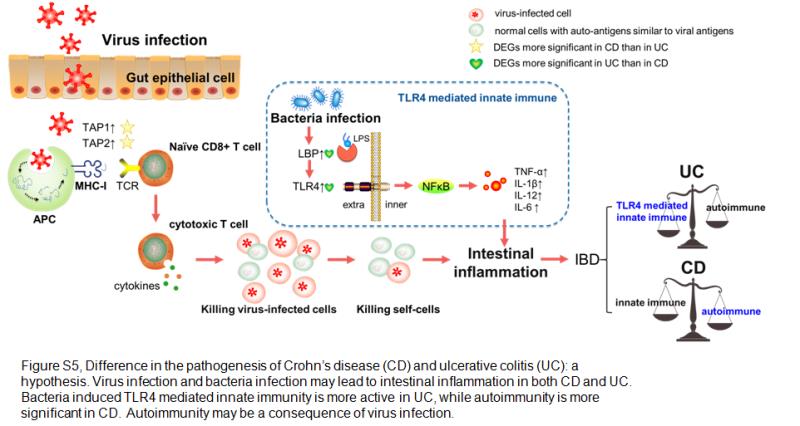

据兰平介绍,克罗恩病人的肠道组织有更为显著的抗病毒免疫以及抗自身免疫的特征,并且,抗病毒免疫相关基因活性和抗自身免疫相关基因活性显示高度特异的统计相关性;另一方面,溃疡性结肠炎病人则显示更加显著的抗细菌免疫的特征。

图3,克罗恩病与溃疡性结肠炎发病机制的差异:一种假说

当前,在国际上颇多争议的粪便移植治疗以及益生菌治疗,均经常被报导证实对溃疡性结肠炎病人有效,但对克罗恩病人却鲜有成功的报导记录。这个现象也和中山六院的研究结果非常一致。

种种结果均提示,克罗恩病的治疗可以更多考虑抗病毒免疫以及抗自身免疫通路上的靶点;而溃疡性结肠炎病的治疗可以更多考虑细菌感染通路上的靶点。由此,炎症性肠病终于可以向真正的“对症下药”迈进,必将通过“精准打击”为患者带来更多福音。

世界首次发现,不安全性行为可能导致炎症性肠病

更引人深思的是,研究结果显示,克罗恩病人肠道的免疫反应是特异针对性病病毒的。此次研究的样本群体主要来自欧美,研究者认为,这种性病病毒感染肠道的现象或许和欧美地区较为开放性的性行为方式有关。

不安全性行为指没有使用避孕或是抗性病措施、或心理状况不健康的情况下进行的性行为,由于艾滋病的肆虐而受到越来越多的关注。但也正因此,或许很多民众都没有意识到,不安全性行为背后其实还潜藏着很多除了艾滋病以外的巨大健康隐患。

尽管性病病毒感染肠道现象是否在亚洲国家普遍存在还有待进一步证实,但这项研究仍有其重大意义。兰平指出,在多元化社会高速发展的今日,人们不应认为不安全性行为只会传染性病从而放松警惕,需注意其还可能导致炎症性肠病——这种可以致死并且多发的消化道疾病。保护自己,同时也爱护他人,世界的和平健康,需要所有人类携手共同呵护。

(简文杨 李饶尧)

查看更多