查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2018年,中国迎来改革开放40周年。40年间,改革为中国医疗卫生事业的发展提供了强劲的动力,推动着中国医学的进步。《中国医学论坛报》特别策划《中国医学进步40年》特刊,透过一个个重要时刻的记录、一位位医学大师的讲述和一项项医学突破的回顾,展现中国医学发展带给世界的惊喜!

消化系统疾病是居民最为常见的疾病之一,其中,以消化性溃疡、胃食管反流等为代表的酸相关性良性消化系统疾病,因缺乏有效的治疗,曾给人们的生活带来了很大的困扰。而这一局面随着1993年全球首个质子泵抑制剂(PPI)——奥美拉唑在我国的上市而彻底改变。自此,我国酸相关性疾病的治疗进入了PPI时代,多年来困扰消化性溃疡患者的穿孔、狭窄、梗阻、出血等并发症大大减少,绝大多数患者不再需要外科治疗。

酸相关疾病一度成为患者的健康威胁

酸相关性疾病是指一类与酸攻击作用密切相关的上消化道疾病,包括消化不良、胃食管反流及消化性溃疡等,在我国主要是消化性溃疡。在20世纪80年代,我国对消化性溃疡等酸相关性疾病的治疗仍处于缺医少药的状态,当时诊断的手段主要是凭症状,“经常听到患者主诉‘烧心’,就是火辣辣的受,”中国工程院院士、第二军医大学附属长海医院消化内科主任李兆申教授谈道,“过去患者常需靠饮食进行调节,如给牛奶和小苏打以缓解症状。在临床治疗中可选择的治疗药物有限,可用的药都是中和胃酸的药,疗效维持时间很短,一不吃药患者症状非常容易复发。”即使是特异性抑酸药H2受体阻滞(H2RA)的上市也并没有给酸相关性疾病的治疗带来根本性改变,其疗效不甚理想。

正是由于缺乏有效的治疗,消化性溃疡的患者无法得到根本性治疗,胃溃疡等酸相关性疾病的治愈率很低,给患者的健康带来了很大威胁。除烧心、反酸等一般临床症状反复出现外,患者还会出现消化道反复出血。有些患者因治疗不理想而导致胃、十二指肠穿孔,需手术修补,甚至有患者因长期溃疡而发生癌变,需要进行胃大部切除。

一次“出国开会”引来了奥美拉唑

酸相关疾病治疗的严峻形势在北京协和医院消化内科陈寿坡教授的一次出国开会后得到了根本性的改变,陈教授也因为奥美拉唑引入中国做出的贡献被称为“洛赛克之父”。

20世纪八十年代初即有中国的临床医生去国外参加国际会议,在消化系统疾病领域,美国的消化疾病周(DDW)是比较有名的国际盛会,也正是在这一会议上,陈寿坡教授听到了有关PPI的报告。对于自己第一次听到奥美拉唑这个药物时的画面,现今90岁高龄的陈寿坡教授仍历历在目,甚至都能回忆起当时的一些细节,“我八十年代初到美国参加DDW,在大会上我听到有人在报告,因为PPI在当时是个很时髦的药,所以我当时就很注意听。他们的报告说,奥美拉唑治疗跟胃酸相关的疾病效果非常好,特别是消化性溃疡中的十二指肠溃疡,当时给我的印象特别深。”陈寿坡教授开完会回来后到医院药房询问,发现大家都没有听说过奥美拉唑这个药。随后,陈寿坡教授接触到了北京的一个专门经销新药的公司,在了解到他们也没有关注过奥美拉唑后,陈教授直接跟这一公司谏言,“你们公司是做新药的,既然我在美国的国际会上听到有这么一个药,是瑞典阿斯特拉药厂生产的,治疗消化性溃疡的效果非常好,你们能不能考虑引进这个新药。”

说到此时,陈寿坡脸上露出了浅浅的笑容,他直言道:“可以自豪地说,是我把PPI引到中国的。”几个月后,陈寿坡教授就接到了这个公司的电话,他们说已经接触到了奥美拉唑的瑞典代理商。后来,瑞典的代理商来到了北京,并与陈寿坡教授进行了会面,“他们说在中国经销奥美拉唑,得先在卫生部注册,同时还需要个中国名字,他就问‘陈大夫,您能不能帮忙给起个中国名字?’”那次会面的情景仿佛又浮现在陈寿坡教授眼前,“那容易嘛,你既然有英文名字‘losec’,我把你的英文发音变成文,就叫‘洛赛克’,发音听起来(与英文)接近,听起来、看起来都还不错。”

也就是这样,奥美拉唑在中国成功注册并应用于临床,使中国广大的酸相关性疾病的治疗得到了翻天覆地的变化。

伴随奥美拉唑而来的抑酸治疗新纪元

1993年,应是消化疾病领域老一辈临床专家均印象深刻的一年,也就是在这一年,第一代PPI奥美拉唑(洛赛克)正式在我国上市。这一药物使得我国消化道溃疡和消化道出血的治疗效果得到了显著改善,4周溃疡愈合率达90%,手术治疗率直线下降。李兆申院士至今回忆起来仍感慨万千,“25年前,阿斯利康的第一个PPI产品奥美拉唑进入中国,我记得很清楚,这个药使中国消化道溃疡和消化道出血的治疗发生了划时代的变革。”

李兆申院士指出,治疗溃疡性疾病,最根本的是要抑制胃酸。而PPI从源头上抑制了胃酸的分泌,其作用于胃壁细胞胃酸分泌终末步骤中的关键酶H+-K+-ATP酶,使其不可逆性失活,从而抑制胃酸分泌,抑酸作用强而持久。PPI通过强效抑制胃酸分泌,降低胃酸浓度,减轻其对黏膜的刺激,这极为有效地避免了反复溃疡和出血的发生,胃溃疡、胃食管反流等良性消化道疾病的治疗效果发生了很大改观,不仅降低了癌变的可能性,有效减少外科手术,同时也使患者死亡率也有所下降。

另外,随着幽门螺杆菌(Hp)在消化性溃疡及其复发中的重要作用被发现,而PPI联合抗生素可显著提高Hp根除率,有效减少溃疡复发。这又成为消化疾病领域的又一重大改变。李兆申院士介绍,Hp感染可能会导致慢性胃炎,甚至引起癌变,通过PPI联合抗生素可杀灭Hp,不但可使溃疡病不再复发,还能预防胃癌的发生。

可以说,奥美拉唑的上市为酸相关性疾病的治疗打开了一个新的纪元。

■PPI进化史:消化道保卫战的逆袭

19~20世纪,是消化性溃疡井喷的时代,尤其在19世纪中叶以后,胃溃疡发病率迅速增长。到了20世纪初,胃溃疡已成为当时西方国家最主要的疾病之一,最盛行的时候约每10个西方人中就有1位遭受过消化性溃疡的折磨。当时人们以为消化性溃疡由饮食、应激等体外因素引起,因此相应的治疗也较“佛系”,即休息和给予清淡饮食、奶制品,甚至全流质饮食。直到1910年,“无酸无溃疡(no acid no ulcer)”学说的提出使人类在对消化性溃疡的认知上有了第一次飞跃,消化道的抑酸保卫战也由此引拉开了序幕。

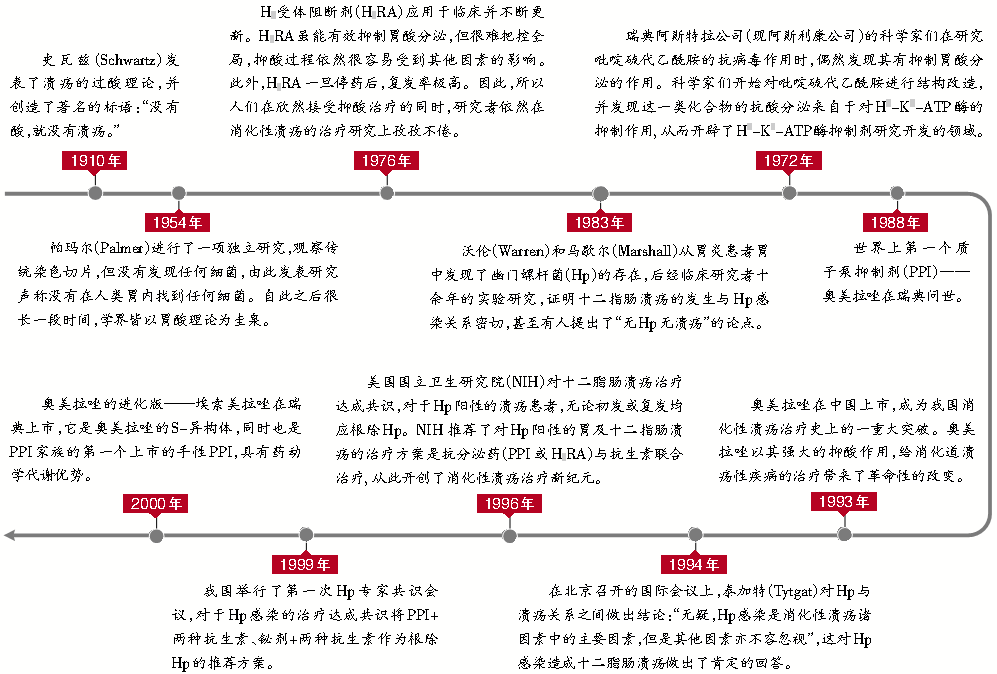

1910年 史瓦兹(Schwartz)发表了溃疡的过酸理论,并创造了著名的标语:“没有酸,就没有溃疡。”

1954年 帕玛尔(Palmer)进行了一项独立研究,观察传统染色切片,但没有发现任何细菌,由此发表研究声称没有在人类胃内找到任何细菌。自此之后很长一段时间,学界皆以胃酸理论为圭臬。

1976年 H2受体阻断剂(H2RA)应用于临床并不断更新。H2RA虽能有效抑制胃酸分泌,但很难把控全局,抑酸过程依然很容易受到其他因素的影响。此外,H2RA一旦停药后,复发率极高。因此,所以人们在欣然接受抑酸治疗的同时,研究者依然在消化性溃疡的治疗研究上孜孜不倦。

1983年 沃伦(Warren)和马歇尔(Marshall)从胃炎患者胃中发现了幽门螺杆菌(Hp)的存在,后经临床研究者十余年的实验研究,证明十二指肠溃疡的发生与Hp感染关系密切,甚至有人提出了“无Hp无溃疡”的论点。

1972年 瑞典阿斯特拉公司(现阿斯利康公司)的科学家们在研究吡啶硫代乙酰胺的抗病毒作用时,偶然发现其有抑制胃酸分泌的作用。科学家们开始对吡啶硫代乙酰胺进行结构改造,并发现这一类化合物的抗酸分泌来自于对H+-K+-ATP酶的抑制作用, 从而开辟了H+-K+-ATP酶抑制剂研究开发的领域。

1988年 世界上第一个质子泵抑制剂(PPI)——奥美拉唑在瑞典问世。

1993年 奥美拉唑在中国上市,成为我国消化性溃疡治疗史上的一重大突破。奥美拉唑以其强大的抑酸作用,给消化道溃疡性疾病的治疗带来了革命性的改变。

1994年 在北京召开的国际会议上,泰加特(Tytgat)对Hp与溃疡关系之间做出结论:“无疑,Hp感染是消化性溃疡诸因素中的主要因素,但是其他因素亦不容忽视”,这对Hp感染造成十二脂肠溃疡做出了肯定的回答。

1996年 美国国立卫生研究院(NIH)对十二脂肠溃疡治疗达成共识,对于Hp阳性的溃疡患者,无论初发或复发均应根除Hp。NIH 推荐了对Hp阳性的胃及十二指肠溃疡的治疗方案是抗分泌药(PPI 或H2RA)与抗生素联合治疗, 从此开创了消化性溃疡治疗新纪元。

1999年 我国举行了第一次Hp专家共识会议,对于Hp感染的治疗达成共识将PPI+两种抗生素、铋剂+两种抗生素作为根除Hp的推荐方案。

2000年 奥美拉唑的进化版——埃索美拉唑在瑞典上市,它是奥美拉唑的S-异构体,同时也是PPI家族的第一个上市的手性PPI,具有药动学代谢优势。

(本文由张二娟整理)

版权归中国医学论坛报所有,转载请注明出处!

本文刊载于《中国医学论坛报》7月12日出版的《中国医学进步40年》100版特刊。获取《中国医学进步40年》100版特刊珍藏版,点击以下链接识别小程序码进入中国医学论坛报微信公众号订阅特刊纸质版,20元包邮。

查看更多