查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

药物性肝损伤对肝癌患病率的影响大

有关数据显示,中国已有超过五分之一的人群正受到肝脏疾病的困扰,我国各类肝脏疾病的患者达到了4亿多人,尤其是乙肝、丙肝、肝硬化、肝癌、非酒精脂肪肝、酒精性肝病和药物性肝损伤,使得肝病成为中国发病率和死亡率的主要影响因素之一,这些病因对癌症患病率的影响都很大。

DILI是临床不明原因肝损伤/

肝病主要病因之一,比例在不断增加

药物性肝损伤已经成为我国临床上不明原因肝损伤和不明原因肝病的主要病因之一,也是引起急性肝损伤常见的病因之一,严重者能导致患者死亡,比例在不断增加,已经仅次于病毒性肝炎和脂肪性肝病。

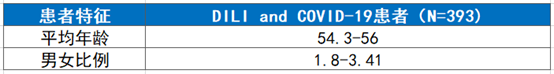

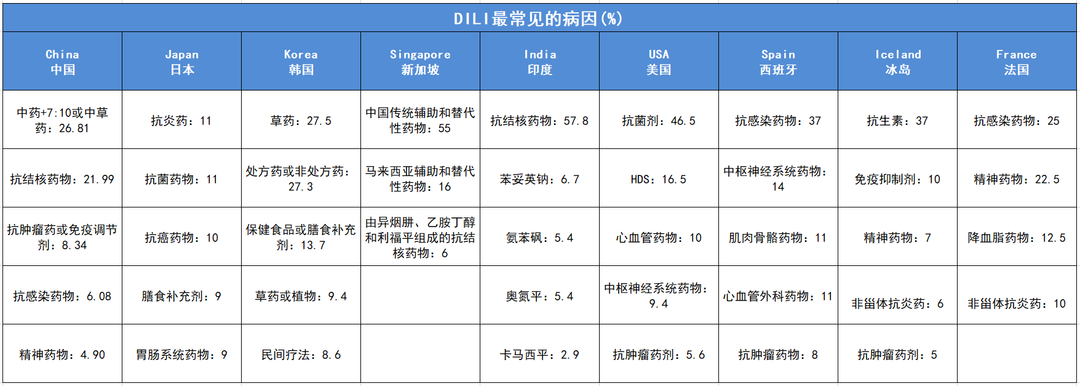

第三届全球肝脏健康论坛以线上形式顺利召开,来自世界知名领域的专家及全球肝脏研究所(GLI)对于DILI相关话题展开了深度的探讨与分享,会上指出:“我国的药物性肝损伤发病率,已远远高于西方国家,“每年10万人中23.8的发生率[1],DILI是不明原因肝病常见的病因,DILI在中国常见的主要原因是传统中草药或HDS(膳食补充剂),占比26.81%,抗结核药,占比21.99%,抗肿瘤或免疫调节剂,占比8.34%,抗感染药物,占比6.08%,精神病药物,占比4.9%。” [1]

DILI的诊断及相关风险因素

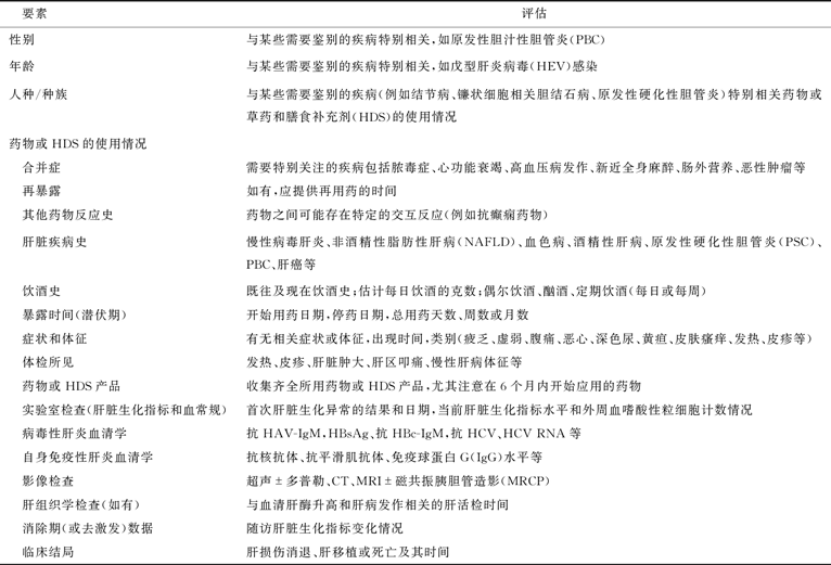

DILI的诊断仍为排除法,主要依赖详细的病史采集、合理的血液检查、肝胆影像检查和肝活检等进行判断。诊断流程基于相关临床评分系统。虽然这些评分系统的诊断架构有助于将临床病史和各项检查进行整合,但清晰度不足,准确性也未得到充分证明。以下疑似药物性肝损伤(DILI)诊断评估的建议要素[2]:

“与药物相关的风险因素包括:药物剂量、亲脂性、反应性代谢产物、药物相互作用、肝胆转运抑制、错误的植物替代、外来污染、故意掺假、给药途径、剂量、持续时间、适应症变化。

非遗传危险因素包括高龄、女性、饮酒、妊娠、吸烟、并存病、免疫力、潜在的疾病、体质类型等。

遗传因素包括代谢酶、HLA基因多态性、药物转运蛋白变异、线粒体DNA突变。

第三届全球肝脏健康论坛会上指出:“非人类白细胞抗原( HLA) 变异可能是 DILI 的潜在危险因素”

DILI 与HLA 基因多态性的关系

HLA 是一组高度保守且与抗原识别有关的细胞表面蛋白,是目前已知的人类最复杂的基因,位于6号染色体短臂上,HLA等位基因通常分为I、II、III基因编码区[3]。将抗原递呈给T淋巴细胞是HLA主要的功能。HLA基因型已被证明是多种药物引起DILI的重要危险因素,其潜在机制可能涉及将药物-肽复合物呈递给T淋巴细胞[3,4] 。

DILI的药物治疗是未来趋势

目前对DILI这一领域需要我们去开展更多的临床大数据研究,希望这些研究成果能够真正得到转化,对患者的管理能够起到更有价值的作用。在治疗方面,目前从全球范围看,DILI的药物治疗策略仍是未来研发趋势,国内外主要DILI相关的指南的用药建议如下:[5]。

多烯磷脂酰胆碱(PPC)科学护肝

PPC是修复肝细胞膜的抗炎保肝类药物,对于中重度DILI患者,肝功能受损持续进展,在及时停用可疑药物的基础上,可选用PPC辅助治疗[6]。

a) 三大机制优势

首先,PPC可以对已受破坏的肝细胞膜进行生理修复,使细胞膜的流动性增加,肝功能恢复正常,并使肝脏能量失调得以缓解,从而促进肝细胞再生[7]。

其次,PPC可减轻肝细胞脂肪变性和坏死,通过减少氧自由基的产生,抑制细胞色素的合成,有效延缓肝纤维化的进程,避免肝组织恶化[8]。

此外,PPC还可有效减少肝细胞内的脂肪沉积,改善肝组织病变程度,降低肝组织炎性反应程度,改善血液和肝脏的脂质代谢,从而在多个方面保护肝细胞免受损害[9]。

b) 天然提取物, 不良反应少

PPC是源于大豆的天然提取物,在多项长期临床研究中展现出良好的安全性[10]。此外,值得注意的是,PPC的安全性在不同剂型中略有差异。PPC胶囊的安全性更好[11] 。

由此可见,PPC作为天然提取物,广泛用于各种肝炎患者的辅助治疗,在治疗各类肝病中的应用现已积累了较多的循证医学证据,国内外多部指南也对其保肝应用做出了推荐。

参考文献:

[1] Li X, et al. Liver Int 2022;4:1999–2014

[2]Naga C, et al. Am J Gastroenterol 2021;116:878–98

[3] 刘雅婷,曾祥昌,欧阳冬生.人类白细胞抗原基因的遗传变异与药物不良反应的关系[J].中南大学学报(医学版),2021,46(4):404-413.

[4] 王露媛,姜敏杰,高普均.HLA基因多态性与药物性肝损伤的关系[J].临床肝胆病杂志,2021,37(2):475-479.

[5]Chalasani N, et al. Am J Gastroenterol 2021;116:878–98; Devarbhavi H, et al. Hepatol Int 2021;15:258–82; EASL Clinical Guidelines: Drug-induced liver injury 2019; CIOMS Working group 2020. Available from: https://cioms.ch/wp-content/uploads/2020/06/CIOMS_DILI_Web_16Jun2020.pdf; Yu YC, et al. Hepatol Int 2017;11:221–41

[6] 专家共识 | 多烯磷脂酰胆碱在肝病临床应用

[7]. 王小红, 蒋彩虹, 王煜. 异甘草酸镁联合多烯磷脂酰胆碱治疗慢性乙型肝炎临床疗效观察[J]. 中国实用医药, 2011, 06(24):155-156.

[8]. 李传元,石益海, 多烯磷脂酰胆碱对酒精性脂肪肝肝纤维化及肝功能的影响. 海南医学, 2020. 31(13): 第1649-1651页.

[9]. 陈彬, 林海雪. 多烯磷脂酰胆碱对非酒精性脂肪肝小鼠的干预及其对肝锌指蛋白A20表达的影响[J]. 中国临床药理学杂志, 2018(11):1353-1356.

[10]. 佚名. 肝脏炎症及其防治专家共识[J]. 中华传染病杂志, 2014, 22(2):94-103.

[11]. 徐京杭, 等. 多烯磷脂酰胆碱在肝病临床应用的专家共识[J]. 中华实验和临床感染病杂志(电子版), 2017.

查看更多